Carnet de guerre du Sergent BERNE

7e régiment du génie d’Avignon compagnie 15/13.

Mise

à jour : novembre 2016

Transcription du carnet de guerre du sergent BERNE :

Origine : document confié par la famille BERNE de LAUDUN (30).

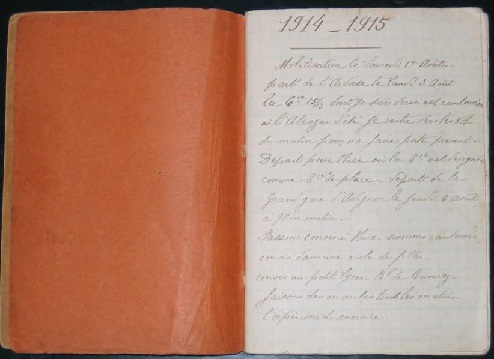

Support : Il s’agit d’un petit carnet au format quart de page du commerce. Couverture cartonnée jaune avec renfort de couleur verte sur la reliure. Couverture pourvue à l’origine d’une étiquette portant la marque du commerce mais relativement dénaturée par l’usure.

On peut y lire encore en caractère d’imprimerie, sur la partie supérieure PAPETERIE-LIBRAIRIE et sur la base de l’étiquette CHARLES….. (Adresse du libraire illisible). Le centre de l’étiquette porte écriture manuelle BERNE (illisible), sergent - 7e régiment du génie Cie 15/13.

Pages intérieures, petit carroyage des feuilles.

Texte écriture manuelle à l’encre noire.

Merci à Michel BENOIT, membre de l’académie de Lascours, délégué aux recherches du Souvenir Français, section de Sabran (30).

![]()

Préambule

Situation du front en Argonne l’arrivée de la compagnie 15/13 du 7e génie, octobre – novembre 1914

Bataille de la forêt d’Argonne :

La guerre de position prit en Argonne un caractère spécial. En dehors des layons et des sentiers, ce ne sont que fourrés presque impénétrables, pas de glacis, pas de champs de tir pour l’infanterie, pas de vues pour l’artillerie à laquelle une épaisse feuillée dérobe tout. Les sources jaillissent de partout, les eaux trainent sur la terre argileuse, la boue rend les pistes impraticables et envahie les tranchées à peine creusées.

Tranchées allemande et françaises s’enchevêtrent. La fusillade est continuelle, si quelques tireurs juchés, ça et là dans les arbres, font du tir ajusté, la nuit, les fusils et les mitrailleuses tirent sans relâche au jugé, balayant la forêt, pour se parer contre toute surprise et rendre la circulation dangereuse.

Mais, le fusil n’est là qu’une arme accessoire.

A longueur de journée, les adversaires s’arrosent de grenades et de bombes.

En dehors de tout combat, il y a des centaines de tués et de blessés par jour. Dans l’attaque ou la défense d’une tranchée, la lutte tourne tout de suite au corps à corps.

Sous terre, c’est un creusement incessant de galeries et de fourneaux de mines, les sapeurs adverses luttent de vitesse et d’habileté. Il faut faire sauter l’adversaire avant qu’il ne vous fasse sauter lui-même. Sur les tranchées éventrées, bouleversées par les mines, dans la fumée, sous la pluie de terre projetée par l’explosion, on s’élance pour occuper l’entonnoir ou le disputer à l’ennemi si on a été devancé par lui.

Pendant les trois premiers mois de 1915, entre le Four-de-Paris et la vallée de l’Aire, les sapeurs français exécutèrent plus de 3.000 m de galeries de mine, firent exploser 52 fourneaux dont la charge avait demandée 7.200 kg d’explosifs.

![]()

Mobilisation le samedi 1er août.

Parti de l’Ardoise le lundi 3 août à la compagnie 15/13 où je suis versé est cantonnée à l’Alcazar d’été. Je rentre vers les huit heures du matin pour me faire porter présent.

Départ pour Nice où la compagnie est désignée comme compagnie de place.

Départ de la grande gare d’Avignon le jeudi 6 août à 9 heures du matin.

Nous passons deux mois à Nice, nous sommes cantonnés un mois dans une école de filles et un mois au petit lycée, boulevard Cimiez. Nous faisons des marches tous les matins et l’après midi exercices.

Octobre 1914

Lundi 12 octobre départ de Nice à 7 heures du soir, nous arrivons le mardi 13 vers 10 ou 11 heures à Avignon où m’attendent, ma mère, ma femme et mon René, une heure d’arrêt, hélas trop courte !

Nous passons à Valence (Drôme), Lyon, Macon (Ain), Chalon-sur Saône, Dijon (Côte-d’Or).

Puis le 14, changement de direction à Saint-Florentin, Brienne (Aube), Montier-en-Der (Haute-Marne), Voillecomte, traversée de la rivière la Marne à Saint Pantaléon, à 4 heures du soir à Robert-Espagne (Meuse).

A 6 heures du soir, point terminus, nous devons passer la nuit dans les wagons.

Nous éteignons les lumières, baissons les rideaux des portières, et allumons une bougie pour pouvoir souper. Au dehors, au loin, nous apercevons la lumière des projecteurs et nous entendons le bruit sourd et lointain du canon.

Le matin du 15, au levé du jour, descente du wagon et sac au dos.

Nous n’avons guerre dormi, nous partons pour aller cantonner à Suippes (Marne), le parcours n’est pas très long, mais il l’est que trop, car nos sacs sont trop lourds, malgré l’humidité, nous sommes trempés de sueur.

Nous formons les faisceaux dans un champ avant d’avoir trouvé un cantonnement. Il était temps, je ne pouvais plus avancer, et je n’étais pas le seul.

Nous attendons 1 heure ½, puis en route pour le cantonnement qui nous est assigné.

Nous retournons sur nos pas, et au milieu du village, nous pénétrons dans une remise, où l’on a jeté des gerbes de blé pour nous coucher. Nous nous dépêchons de toucher les vivres pour pouvoir les faire cuire, d’autres préparent les feux.

A 11 heures ½ nous avons fini de dîner.

A midi, alors que nous comptions coucher ici, l’ordre arrive de mettre sac au dos, nous faisons l’appel des escouades, et nous partons en colonnes par quatre. Nous traversons des prairies, des champs où l’on n’a pas eu le temps d’enlever les gerbes de blé ou d’avoine, et dont le grain commence à pousser.

Nous devons camper dans la forêt (un mot illisible) plantée de sapins. Nous montons nos tentes que nous recouvrons de branchages pour en cacher la vue aux aéroplanes.

Le canon tonne de partout.

Le 16 repos, nos hommes se sont armés de pelles et de pioches pour la chasse aux lapins.

A 11 heures, nous faisons cuire un lapin des champs que mes hommes ont attrapé.

Toutes les escouades en ont pris, il y a des terriers partout.

Le 17 au matin, nous quittons l’emplacement où nous sommes pour un autre plus sûr, le colonel d’artillerie ayant trouvé que nous étions trop exposés aux obus. Nous venons camper à 1,500 km de là dans un endroit très fourré. Nous avons tracé les baraquements que nous devons construire.

Le 18, nous travaillons à des retranchements, que nous abandonnons lorsque des obus tombent trop prés de nous.

Le 19, même journée que le 18.

Le 20, nous terminons une tranchée dans la matinée (2e ligne).

le soir nous en commençons une autre que nous sommes obligés d’abandonner vers 3 heures, les obus tombant trop prés de nous, nous rentrons au cantonnement vers les 4 heures.

Le 21, travail aux tranchées.

Le 22, nous commençons des réseaux de fils de fer (forêt de la Marne, cote 204) à 25 km de Châlons-sur-Marne, et à 5,5 km de Suippes.

Le 24 à 8 heures, sac au dos, nous emportons tout, mais nous abandonnons les baraquements que nous avions commencés, et où nous aurions été si bien. C’est en travaillant à un de ces baraquements, et dont la charpente lui été tombée dessus que RUISAN, mon collègue de Bagnols eut la cheville brisée, et a du être évacué de suite.

Nous allons sur la route située à environ 2 km de là et nous attendons l’arrivée des camions automobiles qui doivent nous transporter à une destination inconnue. Nous chargeons ces grands camions de tout notre matériel de mines, bardes en chêne, planches de coffrage pour galeries, pour rameaux de combat, tringles, sacs à terre, etc. Ce travail dure 2 heures environ.

Il arrive ensuite d’autres camions où nous prenons place avec tout notre équipement.

Nous traversons les villages de Somme-Suippes et Somme-Tourbe (Marne) où les maisons sont pour la plupart détruites par les obus.

Nous traversons également Hans, Maffrécourt où Bénoni BARNE me serre la main à la course.

Nous arrivons vers 4 heures à La Neuville-au-Pont où nous déchargeons les camions sur une place à droite de l’hôtel de ville, quartier général du commandant du 2e corps, le général GERARD.

C’est en faisant décharger un de ces camions, que PLANTEVIGNE qui avait su que la compagnie 15/13 venait d’arriver, venait savoir si j’y étais. C’est à ce moment que je lui ai frappé sur l’épaule. Lorsque nous eûmes déchargé tous les camions, nous avons rejoint le cantonnement qui nous était assigné, où nous prenons un repas froid. Nous couchons dans une remise sur la paille.

Là aussi les gerbes n’ont pas été foulées, aussi les rats sont à leur affaire.

Le 25, un dimanche, repos ! Je passe la journée avec PLANTEVIGNE, nous sommes très heureux de nous être rencontrés. Ici, nous payons le vin 1f le litre, et encore il n’y en a pas pour tous.

Il faut faire queue chez le marchand.

Le 26, repos toute la journée.

Le 27, départ à 7 heures ½ du matin, nous faisons une douzaine de kilomètres et venons camper dans la forêt d’Argonne, à environ 2 km environ de Florent. Nous sommes à proximité d’une source. Nous construisons rapidement des abris provisoires, où nous montons nos tentes, nous ramassons de la fougère pour coucher dessus, le sol étant très humide.

Le 28 repos.

Nous nous occupons à construire des baraquements.

Le 29, mon escouade est de garde, la compagnie reste au camp en attendant des ordres. Dans la forêt se trouvent de beaux chênes de 12 à 15 mètres de haut, des bouleaux, des fayards et des charmes.

Le 30, départ pour aller faire des tranchées au Four-de-Paris distant de 10 km. Nous passons dans le village de La Placardelle, puis La Harazée, petit village où les obus tombent de temps en temps. Je suis désigné avec mes hommes pour faire un abri dans une tranchée occupée par le 91e d’infanterie. (*)

L’abri provisoire que les fantassins avaient construit étant en parti détruit par les balles. Les tranchées allemandes sont à 100 mètres de nous. Les balles sifflent au dessus de nos têtes, il faut avoir soin de ne pas se montrer.

Dans le cours de la soirée, nous quittons deux fois notre abri, pour nous reculer dans les boyaux de communication car l’artillerie va tirer des bombes pour essayer de démolir les boucliers dont se servent les boches pour avancer un boyau prés de nos tranchées.

Ces bombes sont lancées par des obusiers qui datent de Louis-Philippe !

La première fois, sur 8 bombes, 2 seulement ont explosé.

La deuxième fois, sur 12 bombes, trois seulement, elles n’ont absolument rien fait car d’après les artilleurs, ils ne peuvent pas régler leurs tirs, et la bombe qu’ils lancent projette une clarté pendant son parcours ce qui peut très bien les faire repérer par l’ennemi, et se faire bombarder.

A 11 heures du soir, la 4e section vient nous relever, nous rentrons au camp à 1 heure du matin.

(*) : Le 91e RI fait partie de la 4e division

d’infanterie (2e corps d’armée)

Le 31, jour de Toussaint nous repos car nous faisons 12 heures de travail et avons 36 heures de repos.

Novembre 1914

Le 1er novembre, départ du camp à 9 heures du matin, nous commençons le travail à midi.

Je fais construire un abri au dessus d’une entrée de galerie de mine.

Je mets 4 hommes pour commencer l’entrée en galerie de 1m X 0,80, j’envoie les autres couper des bois en arrière, pour l’abri. Les balles pleuvent au dessus de nos têtes, ou viennent éclater contre les branches des arbres. Les boches sont à 150 mètres de nous. Ils continent à avancer en boyau avec leur bouclier en tête.

Ils font beaucoup de travail, leur boyau est à 30, 40 mètres de nous. On tire sur leur bouclier mais impossible de le déloger. La forêt d’Argonne a parait-il 40 km de long, sur 15 km de large, se sera dur pour les sortir de là.

A minuit, on vient nous relever, nous rentrons au camp à 3 heures du matin.

3 novembre

Repos

Le 4, départ à 9 heures, nous arrivons à midi. Je continue à travailler avec mes hommes à ma galerie de mine. Elle atteint maintenant 9 mètres de long, nous avançons très lentement car nous avons rencontré un énorme rocher.

L’infanterie de marine a remplacé dans les tranchées l’infanterie, ils tirent beaucoup moins que les fantassins.

Une pièce d’artillerie de 65, du 1er de Grenoble (artillerie alpine) vient tirer 3 coups de canon de dessus une plateforme que nous lui avons aménagée au dessus de la tranchée, elle se retire aussitôt, les talus des tranchées dégringolent de la commotion.

A minuit départ, nous rentrons au camp à 3 heures du matin.

Le 5 novembre, repos.

On m’envoie le bonjour de Romain IMBERT qui se trouve à Neuville-le-Pont.

Le 6 novembre, départ de toute la compagnie à 6 heures ½ du matin, couverture en sautoir, vivres du jour et de réserve, nous sentons qu’il doit se passer quelque chose.

Nous arrivons au Four-de-Paris à 9 heures.

On met chaque escouade à la disposition d’une section du 18e chasseurs à pied. Nous nous préparons à une attaque sur tout le front. L’artillerie va tirer pour essayer de les déloger, et à un signal donné les chasseurs s’élanceront en avant à la baïonnette, et nous les suivrons, nous sauterons dans la tranchée ennemie, et retournerons vivement les talus et referons les créneaux du côté opposé.

4 heures, l’artillerie bombarde pendant assez longtemps, nous attendons le résultat, mais il n’y a rien de fait pour aujourd’hui. On n’a pas du sortir le boches de leur tranchée.

A 8 heures du soir, nous rentrons au camp.

(*) : Le 18e BCP fait partie de la 4e division

d’infanterie (2e corps d’armée)

Le 7 novembre, on nous annonce le rassemblement pour 10 heures, la soupe n’est pas encore cuite, nous la mangeons tout de même à la hâte, et nous partons pour le même endroit qu’hier.

Notre artillerie bombarde les tranchées boches où les obus tombent dessus.

Nous sommes prés pour l’attaque, couchés à plat ventre sur la terre humide car il y a un brouillard intense. Les balles sifflent au dessus de nous. Je crains pour les pétards amorcés que j’ai dans les mains, que quelque balle ne touche les détonateurs car ils éclateraient. J’ai placé la main gauche qui les tient sous moi, je suis couché dessus.

La nuit est très noire, de temps en temps les boches nous éclairent avec leur projecteur, mais l’ordre arrive de se replier en arrière. L’attaque n’aura pas lieu, les boches étant sur leur garde.

Nous partons pour rentrer au camp à 8 heures, la route est très mauvaise. Nous ne pouvons marcher que deux par deux, on tombe dans des ornières qui ont 60 centimètres de profondeur et de la boue. Nous ne voyions absolument rien.

8 novembre, repos.

Le 9, rassemblement à 5 heures du matin, la 3e section, ma section est de jour.

Nous arrivons au Four-de-Paris à 8 heures.

A 10 heures, les canons

doivent commencer à tirer sur les tranchées boches. Les obus y tombent en plein

dessus. Ma section marche avec une compagnie du 9e chasseurs

à pied. (Le 9e BCP fait partie de

la 4e division d’infanterie, (2e corps d’armée)

A 11 heures ½, deux coups de sifflet, nous mettons baïonnette au canon, les chasseurs passent devant, nous suivons, le fusil d’une main, l’outil de l’autre.

A 25 mètres se trouve un boyau boche, nous sautons dedans. Les chasseurs se portent à quelques mètres en avant et tirent sans discontinuer. Les balles pleuvent autour de nous. Plusieurs chasseurs se retirent blessés, d’autres sont frappés mortellement.

Nous autres, dans le boyau nous nous dépêchons de retourner les terres pour refaire le parapet et les créneaux. Nous ne flânons pas !

On sent que ça presse, et que les chasseurs s’il ne leur vient pas du secours ne pourrons guerre tenir plus longtemps car il y a beaucoup de blessés parmi eux et les boches avancent en lançant des bombes. On craint surtout du côté de l’aile droite.

Un lieutenant de chasseurs, le fusil à la main, toujours debout, s’avance vers l’aile gauche, pour déplacer une dizaine d’hommes et les porter à la droite. Les autres, ne sachant ce qui arrive en voyant partir les hommes, croient à une retraite, et s’enfuient en sautant par dessus nos têtes, en arrière, comme des fous.

Les officiers crient, gesticulent, les traitent de lâches, ils essaient de les retenir, rien n’y fait.

Aussitôt, nous nous voyons abandonné, et les boches qui avancent toujours. J’ordonne à mes hommes de sortir vivement de la tranchée et de se replier.

Dans leur précipitation la plupart abandonnent, fusils, pelles, pioches. Il était temps, car trois sapeurs de ma section qui n’ont pas eu le temps de se sauver ont été soit tués soit faits prisonniers.

Mon camarade, le sergent Pierre FERRAGE (*) a été tué par une balle dans la tête, deux sapeurs BAUVIN et FAURE sont blessés. Seule mon escouade n’a eu ni blessé ni tué.

A 4 heures on attaque de nouveau, nous sommes remplacés par une autre section, mais on s’arrête devant l’impossible, les chasseurs ne sont pas assez nombreux. On a enterré le pauvre FERRAGE dans le cimetière où reposent déjà beaucoup de soldats morts pour la patrie au village de La Harazée.

Le capitaine de notre compagnie a commandé deux sapeurs pour tailler une pierre pour mettre sur la tombe de mon malheureux ami.

A 5 heures, nous partons pour rentrer au camp.

(*) : FERRAGE

Pierre, né le 23.01.1881 à Villeneuve-les-Béziers, domicilié à MILLAU (12)

tué au Four-de-Paris, sergent au 7e génie, compagnie 13/15.

Les 10 et 11, repos pour ma section jusqu’à 9 heures du soir où a lieu le départ. C’est par un temps affreux que nous nous mettons en route, une nuit noire, en se touchant car on ne se voit même pas sur la route, nous allons très lentement car nous trouvons partout des voitures renversées dans les fossés. Voitures de ravitaillement, de blessés, c’est triste à voir, impossible de se reconnaitre.

La pluie tombe, arrivés au village de La Placardelle, nous nous abritons un moment devant une maison pour laisser passer des bataillons qui sont devant nous. Les obus pleuvent tout autour du village. Les chevaux se cabrent, car ils n’éclatent pas loin, et la nuit ça fait un si drôle d’effet. Les boches savent qu’à cette heure là, il est minuit, c’est l’heure du ravitaillement et des relèves, aussi ils ne cessent de tirer (c’est une nuit inoubliable !).

Nous arrivons tard au Four-de-Paris, et trempés.

Nous rentrons dans nos mines, on grelotte, nous essayons de nous réchauffer en travaillant, mais il n’y a guère que 2 hommes qui peuvent travailler à la fois.

Nous retournons au camp le 12 à midi, mais les Allemands continuent à bombarder la route. Nous sommes obligés de passer sous les bois.

Le 13, jusqu’à 9 heures du soir, nous avons repos.

Nuit moins sombre que le 11, mais il pleut toujours, nous arrivons tout mouillés, et languissons de rentrer dans nos mines pour être à l’abri, mais on grelotte car il faut attendre jusqu’à demain midi pour repartir.

Le 14, départ à midi, les obus pleuvent dans le village de La Harazée. Un obus a tué 2 hommes et en a blessé 4, parmi ceux qui y sont cantonnés.

Nous passons sous bois, et arrivons au camp à 2 heures ½. Nous allumons vite du feu pour faire cuire la soupe et faire sécher nos capotes et nos couvertures. Nuit du 14 très froide, on se lève gelé.

Le 15, une gelée blanche couvre le sol, le temps est clair par moment, puis s’assombrit, enfin il pleut, il commence a y avoir pas mal de malades. Triste vie, si ça ne se termine pas bientôt, que serait-ce dans quelque temps. Si on ne pensait pas à ceux qui nous sont chers, il vaudrait mieux la mort nous aurions fini de souffrir.

De penser qu’à 9 heures ce soir il faut retourner là-bas !

Le 15, rien de nouveau, nuit et journée calme, ainsi que les 17, 18, 19 et 20 novembre, toujours le même travail.

Le 21 nous rentrons à minuit, les boches bombardent la côte du village de La Harazée, nous fuyons au pas de gymnastique pour ne pas être touchés car ils tombent prés, et par moment il faut se coucher pour ne pas être atteints. Rentrés au camp à 3 heures du matin.

Le 22, repos.

Le 23, départ à 9 heures du matin, les obus pleuvent toujours sur la route, on ne passe que difficilement.

Le 24, repos.

Les boches ont repéré le Croix-Gentel, petite maison, où se tient pendant le jour le quartier général et qui se trouve pas très éloigné de notre camp. Ils ne cessent pas de bombarder, ils ont blessé plusieurs soldats.

Ils sont obligés d’évacuer et d’aller s’installer plus en arrière dans le bois.

Le 25, départ à 9 heures du matin, la neige a commencé à tomber dans la nuit et dans la matinée.

Journée calme.

Les boches ont envoyé des cigares ninas aux chasseurs à pied et causent entr’eux. Ils ont jeté une bouteille de champagne vide contenant un papier sur lequel était écrit de bien vouloir nous mettre ensemble pour battre les Anglais

Retour à minuit sans obus.

Le 26, repos.

Le 27, départ à 9 heures du matin.

Avant de rentrer dans le village de La Harazée, nous avons devant nous 2 bataillons d’infanterie de marine arrêtés. Tout d’un coup, les obus se mettent à pleuvoir autour de nous, nous nous couchons contre le talus de la route, nous cachant du mieux que nous pouvons.

Le bombardement dure pendant 20 bonnes minutes.

Aux premiers obus qui sont tombés, les hommes de l’infanterie de marine qui n’avaient pas eu le temps de se coucher eurent 2 tués et une douzaine de blessés.

Dés que la canonnade a cessé un petit peu, nous traversons le village à la course et rejoignons au plus tôt nos galeries de mines. Les boches tirent aussi sur notre artillerie postée dans le bois au dessus de la route, ils envoient ce jour là quelque chose ! Les boches causent avec les chasseurs qui sont dans les tranchées, ils leur donnent des cigarettes et de l’eau de vie.

A 9 heures du soir, attaque sur l’aile droite, je fais sortir mes hommes, et je les fais poster derrière l’abri, prêts à faire le coup de feu si les boches se montrent.

La fusillade dure ¼ d’heure, puis se calme, ce n’est qu’une fausse alerte.

Nous entrons à nouveau dans la mine, nous repartons pour le camp à minuit, retour très calme.

Le 28, repos.

Le 29, départ à 9 heures du matin.

Beaucoup de boue, marche très difficile, je ne me sens pas très bien, arrivé à la route, je n’en puis plus, je ne peux aller plus loin, et, je fais avertir mon lieutenant qui se trouve en tête de la section que je retourne au camp. En arrivant, je vais trouver le Major qui, sur ma demande m’ausculte, il ne me trouve soi-disant rien, mais une grande faiblesse et me dit de me reposer.

Le 30, je vais à la visite, le Major me dit de me reposer quelques jours, mais ne me donne aucun remède, il ne possède rien.

Décembre 1914

Du 1er décembre au 7, je suis toujours au repos.

Le 8, arrive l’ordre de quitter le cantonnement.

Il faut tout emporter, je parcours les 1500 mètres qui séparent le camp jusqu’à la route, je n’en puis plus, je suis encore trop faible et le sac est trop lourd pour moi.

En arrivant à la route je mets mon sac dans la voiture et fais la route à pied. Nous arrivons au Four-de-Paris avant la nuit, nous nous dépêchons de monter nos tentes pour pouvoir nous coucher. A l’aide d’une bougie, car la nuit est arrivée, nous terminons de monter nos tentes, le sol est très humide.

Le lieutenant couche sous ma tente, à côté de moi, nous mettons son imperméable dessus, pour nous protéger un peu contre l’humidité, et nous nous serrons le plus que nous pouvons.

Le 9 décembre, la 3e section, nous travaillons à monter les baraques de la 4e section, nous coupons à une séance de travail.

Le 10, nous travaillons à nos baraques.

Le 11, départ pour le travail, à 5 heures du soir, nuit noire, boue jusqu’aux genoux, nous arrivons dans les boyaux qui sont à moitié pleins d’eau.

Tranchées occupées par le 120e de ligne, sans créneaux, ils tirent par-dessus le parapet, le fusil renversé, sans rien voir. Nous travaillons à des sapes. Les boches sont à 25 mètres de nous.

On nous relève à 2 heures du matin.

Les 12 et 13 décembre, même travail, notre sape a 8 mètres de long, les boches nous lancent des bombes. Chaque coup de pelle que mes hommes envoient pour jeter la terre est accueilli par des coups de fusil.

Le 13, en arrivant dans les boyaux, un caporal de la 9e escouade, nouvellement promu, (CHAIN), s’est trompé de boyau, et se trouve à découvert.

Une mitrailleuse boche placée en face le crible de balles, toutes dans la tête.

Le 14, on ramène un sapeur blessé par une bombe.

Départ à 5 heures du soir.

La sape n°1, où je suis est intenable, les boches jettent continuellement des bombes dans l’espace de ¾ d’heure 15 bombes nous sont jetées. J’ai fait sortir mes hommes de la sape, et je reste seul avec un seul homme devant commencer une sape russe, j’essuie deux autres bombes, mais une troisième que je n’ai pas vu jeter, je n’ai pu faire un écart.

Elle éclate à côté de moi et me projette à 3 mètres en m’arrachant les boutons de mon képi et ceux de ma capote côté gauche où je m’étais boutonné ce jour là. La commotion est telle que je ne vois plus rien, je n’entends plus rien, il me semble que ma cervelle a sauté.

Le sapeur qui était avec moi, n’entend plus rien ni ne peut parler, nous ne sommes pas blessés, mais la commotion a été terrible. Mes yeux pleurent, je ne sais plus où je suis.

On averti le lieutenant qui nous fait reconduire par deux sapeurs au camp.

L’équipe que j’avais relevée a eu 2 hommes blessés et le caporal devenu sourd. Ils ont été évacués.

Le 15 et le 16, j’ai repos, les yeux me font encore mal, et intérieurement, il me semble que quelque chose est détraqué en moi.

Le 17 décembre, ma section doit partir à 8 heures du matin pour aller relever la 2e section à 10 heures.

A 8 heures moins le quart, on donne l’ordre de monter vite les sacs, que les boches ont pris nos tranchées, ont fait sauter nos sapes à l’aide de mines et qu’ils avancent toujours.

Vite, nous nous dépêchons de tout ramasser et à monter le sac, nous descendons tous ensembles sur la route.

Nous sommes sans nouvelle de la 2e section qui a du être en partie tuée ou faite prisonnière. Elle était commandée par l’adjudant (un blanc), trois sergents, POINT, COSTE et SAUREL, (le sapeur MICHEL, un pays, de St Michel prés de Bagnols) en tout une trentaine d’hommes, ainsi qu’une demi-section de la compagnie 24/1 du Génie et de l’infanterie qui était dans la tranchée.

Les renforts arrivent pour arrêter les boches, beaucoup de tués et de blessés parmi les chasseurs à pied.

Le soir à 7 heures, nous mettons sac au dos que nous venons déposer dans un pré à côté du cimetière des soldats morts à La Harazée, à proximité de la route.

Nous prenons les outils et nous partons pour faire une tranchée dans un bois.

Ce qui reste de la compagnie 24/1 est en train de creuser une tranchée. Je touche la main de PLANTEVIGNE, et prenons à la suite de leur tranchée pour faire la notre.

On travaille ferme, il faut qu’avant le jour la tranchée soit terminée car nous sommes dans un endroit découvert.

Un peu avant le jour c’est terminé, nous retournons à notre camp.

Les boches ont été arrêtés. Le 18 décembre, rassemblement à la nuit pour aller faire des réseaux de fils de fer en avant des tranchées.

Nuit noire, et il pleut toute la nuit, j’en suis malade, je grelotte n’étant pas encore bien remis de ma secousse.

(*) : Son pays, MICHEL

Elie Charles Etienne, sergent, né le 31.05.1890 à St-Paulet-de-Caisson (30) ne sera tué

qu’en juillet 1915, au lieu-dit Saint-Hubert à côté de La Harazée, son corps ne

sera jamais retrouvé.

MICHEL Elie ne figure pas sur le monument aux morts de St

Michel-d’Euzet (30) mais sur celui de St-Paulet-de-Caisson (30)

Le 18, je demande à me reposer, mais il y a contre ordre, ma section ne va au travail que le lendemain. Le 20 décembre, à 6 heures du matin, travail des mines, je reste au camp, ça ne va pas. Je suis toujours fatigué, je ne mange rien. Notre artillerie bombarde sur les tranchées boches.

Le 21 et le 22, repos, j’apprends que mon lieutenant a rouspété car je n’allais pas au travail.

Le 23, je vais trouver le major en présence de mon lieutenant, qui me fait monter dans sa baraque où il y a un bon feu, et dit au Major de m’ausculter sérieusement.

Après que je me sois rhabillé, le major me demande mon livret d’où il détache la feuille d’hospitalisation.

Le 24, j’apprends que je vais être évacué, le soir, veille de la Noël, je reçois un colis que ma femme m’avait envoyé, et une lettre m’annonçant la triste nouvelle de la mort de ma pauvre sœur.

J’ai pleuré comme un gosse, quoi que devenu dur après tout ce que nous voyons d’horrible.

J’ai veillé autour du feu jusqu’à 3 heures du matin.

Le canon fait rage ainsi que la fusillade. Triste veillée de Noël.

Mes hommes rentrent le 25 au matin à 7 heures. Ils ont passé eux, leur veillée de Noël dans les mines. Je les fais déjeuner avec le thon que j’avais reçu la veille et autres friandises.

A 8 heures, je descends au bureau où ont me donne mon billet d’hôpital pour nous conduire à Sainte-Menehould.

Enfin, 2 automobiles arrivent, nous embarquons, les 4 malades de la veille.

Nous arrivons à l’ambulance de Sainte-Menehould à midi. Après avoir échangé mon billet d’hôpital contre une fiche que l’on me remet, on nous conduit sous une tente ambulance construite en toile.

On nous sert du thé et du bouillon, les majors sont très gentils, de vrais pères de familles. Nous restons là jusqu’à 8 heures du soir, et de là on nous conduit à la gare distante d’environ 200 mètres. Nous embarquons.

J’occupe avec un sergent du 272e de ligne, qui sera mon camarade de lit à l’hôpital, et un sous-lieutenant du 53e d’infanterie de marine, un compartiment de 2e classe à nous trois.

Nous partons de Sainte-Menehould (gare) à 11 heures du soir, nous arrivons à Brienne-le-Château à 7 heures ½ du matin le 27 décembre.

Le médecin inspecteur passe dans chaque wagon pour voir si tous les blessés ou malades peuvent continuer le trajet, et ceux qui ne peuvent aller plus loin sont descendus. On refait également les pansements.

Nous repartons à 11 heures, et arrivons à Troyes à 12 heures 35.

Départ à 1 heure, passons à Dijon à 10 heures du soir, avec ¼ d’heure d’arrêt. Chalon-sur-Saône, Lyon, à 5 heures ½ du matin le 28 décembre, départ à 7 heures.

On nous a servi un petit déjeuner dans une des salles du buffet où les dames de la Croix- Rouge nous donnent un petit sac de papillotes attaché avec un ruban tricolore.

Vénissieux à 7 heures ½, Saint-Prieux, Bourgoin à 9 heures, La Tour-du-Pin.

9 heures 30, Voiron à midi, on y laisse les typhiques. Grenoble à midi.

Une voiture d’ambulance nous conduit à l’hôpital temporaire 61 bis de Monsieur LAURENT 13, rue Bayard.

Le carnet s’arrête là.

Cependant, il est fort probable que le sergent BERNE ait rejoint quelques mois après sa guérison le front à la compagnie 11T.

![]()

Je désire contacter le dépositaire du carnet du sergent BERNE

Vers d’autres témoignages de guerre 14/18

Voir des photos du 7e régiment du Génie