Charles Auguste Bordinat

du 151e régiment d’infanterie

Mémoires et

souvenirs des épisodes, passages vécus pendant cette grande guerre.

Période

1916-1919

Mise

à jour : octobre 2015

Préambule

Les

mémoires ont été écrites juste après la guerre à Mézières-en-Drouais, le 24

juillet 1919.

Ouvrage

manuscrit retranscrit par Ellen Le Roy (arrière-petite-fille de l’auteur) en

avril 2014.

Pour la petite histoire, ses sœurs sont parties au début du XXème siècle trouver du travail dans des fermes en Argentine. L'une d'elles s'est mariée avec un médecin et avait un peu plus de moyens.

Elle lui a donc fait la surprise de lui rendre son manuscrit relié, dont vous trouverez la photo ci-dessous.

En septembre 2015, une internaute, Myriam, a été très émue de voir le nom de son grand-père, Louis BOISSON, inscrit dans ce carnet. « Mon camarade de combat BOISSON L. »

Grand-père qu’elle n’a jamais

connu.

Sommaire

Ce sommaire n’existe pas

dans les écrits, je l’ai rajouté volontairement pour une meilleure navigation.

Mai-septembre 1916 :

Verdun, le Mort-Homme

Ø Arrivé première fois en tranchée, La terrible soif, Le

bombardement, L’ensevelissement

La bataille de la Somme, fin 1916

Ø L’attaque du cimetière de Rancourt, les Portes de

Fers, l’hécatombe, l’ignoble boue

Le chemin des Dames, Sapigneul, janv.-juin 1917

Ø L’attaque à Sapigneul, Gernicourt, l’attaque folle des

tanks, les mutineries, les embusqués

Verdun : L’attaque des Jumelles-d’Ornes :

août 1917

Ø Le pillage par les Français

Affaire de la ferme Porte (10 juin 1918)

Embusqué : Septembre-décembre 1918

![]()

Couverture du manuscrit

final, construit à partir des carnets de « terrain »

1914-avril 1916

Mes

changements successifs

Après avoir été appelé à passer une nouvelle visite en 1914 à Dreux, je fus reconnu apte au service armé et dirigé à Mâcon au 134ème infanterie (caserne Joubert), le 18 février 1915. De là, je subis une nouvelle visite et fus versé dans le service auxiliaire où on m’affecte au 58ème régiment territorial à Dijon (caserne Vaillant).

Ensuite on me dirigea au fort de Varois le 7 avril 1915 pour faire partie d’une compagnie agricole, destinée à aider les cultivateurs, à remettre et continuer leur culture, après la retraite ennemie de la bataille de la Marne.

Nous embarquons donc le 10

avril 1915 pour Bar-le-Duc, siège de notre compagnie où ensuite nous

fûmes répartis dans divers endroits aux travaux des champs.

Après des va-et-vient de Bar à Pouilly St Dizier je finis par me fixer à Laimont, à quelques kilomètres de Revigny, chez une cultivatrice du nom de Madame Jaeguesson. Son mari était mobilisé depuis le début, j’y passai l’été et une partie de l’automne où de nouveau je passai une visite le 28 octobre par la commission spéciale de Bar-le-Duc.

Je fus reversé dans le service armé et dirigé sur le dépôt du 27ème d’infanterie à Dijon, le 28 novembre 1915.

A mon arrivée une agréable surprise m’était réservée. J’étais rappelé en sursis au moulin où je travaillais avant mon départ. Je reste donc à travailler jusqu’à mi-mars 1916 et à nouveau je rejoins mon corps à Dijon.

A vrai dire, le début de ma

mobilisation fut plutôt un voyage d’agrément en comparaison de la suite.

J’étais tombé dans une bonne famille meusienne et très bien estimé de tous. Je m’employais de mon mieux et en plus, coïncidence bizarre, mes deux frères étant à Bar à la même époque, ce qui nous faisait grand plaisir de nous voir de temps à autres.

Bref ce fut pour moi un petit séjour agréable rempli de bons souvenirs et quel accueil je reçus quand par la suite de la campagne un beau jour je viens cantonner au même pays après bien de dures épreuves vous devez le penser.

![]()

L’emploi de mon temps dans le service armé

Commencé le 30 mars 1916 pour ne finir que le 20 mars 1919, pendant les préliminaires de la paix.

Mon séjour à Dijon fut très court, juste le temps de guérir une angine, où je fus soigné à l’hôpital de Tallant et de subir l’épreuve de vaccination anti-typhoïdique.

Mai-septembre 1916 : Verdun, le Mort-Homme

Le 5 mai, j’étais désigné pour partir en renfort au 151ème infanterie, 32ème corps, 42ème division.

Après un assez long trajet en chemin de fer, je fus tout surpris de débarquer à nouveau à Bar-le-Duc le 8 mai au matin.

On apprend que notre régiment 151 était engagé à la grande ruée boche de Verdun.

Néanmoins je m’échappe du détachement et je cours de la gare à la caserne Exelmans dire au revoir à mon frère Albert ; le deuxième, Paulin, étant trop éloigné, puisqu’il se trouvait au champ d’aviation de Béhome.

Je surpris donc mon frère vers 5h du matin et tous les deux on se restaure bien. Il ne me quitte qu’à la dernière minute et à nouveau je prenais le Meusien, bien connu de moi, pour la direction de Verdun, le cœur bien gros, hélas, en entendant la terrible canonnade au lointain à laquelle, dans quelques heures aussi moi à mon tour, je serai mêlé.

Donc vers midi, on débarque à Lemmes, point terminus car déjà ici le bombardement commence. On se renseigne et nous apprenons que notre régiment est bivouaqué à Jouy-en-Argonne où nous arrivons vers la fin du jour bien harassés. Nous restons là dans ce petit pays déjà abandonné de tous les habitants jusqu’au 11 ou 12 où je fus affecté à la 6ème compagnie du 2ème bataillon, commandée par le capitaine Olivier.

J’emploie le peu de temps que

j’ai à faire des camarades, chercher des compatriotes si possible, qui me

racontent leurs dures misères endurées là-haut au lieu-dit le Mort-Homme

où le 151ème y était engagé depuis la fin mars, coin maudit de tous.

Bref je ne perds pas courage tout de même, puisque le sort en décide ainsi, et comme tous ceux qui n’ont pas encore fait campagne. A entendre les camarades je me demande par quel miracle on peut en revenir et pourtant c’était la vérité et j’ai eu le temps d’en juger moi-même.

Le régiment à cette époque comptait encore 4 bataillons répartis ainsi : un en ligne, un en deuxième ligne à la côte 287, un autre à Chattancourt en réserve et le dernier au repos au noyau des services à Jouy-en-Argonne, où je me trouvais attendant le 2ème bataillon qui devait venir le soir à son tour au repos pour 8 jours. Pour tout repos on fabriquait des chevaux de frise barbelés car du moment les minutes étaient précieuses et en dépit de toute l’ardeur de nos soldats, les boches enregistraient toujours de petites avances, mais on savait avec quels sacrifices.

Malgré tout, l’ennemi ne se

rebutait pas et le soir du 19 mai,

le bombardement redoubla de fureur et, par un de ces soirs printaniers à cette

saison, on contemplait ce triste spectacle en rentrant de nos travaux avec le

pressentiment que le lendemain il y aurait du nouveau car, au dire des

habitués, c’était le présage d’une attaque et c’était impossible de clore l’œil

en pensant à tous les camarades accrochés là-bas.

Ce qui était prévu arriva à 6h du matin. Nous sommes alertés, notre bataillon 1er était dit-on anéanti (prisonniers ou tués) et ordre nous était donc donné d’aller prendre sa place dans le plus bref délai.

J’allais donc pour la première fois faire connaissance de ce Mort-Homme tant parlé et partager souffrances et dangers, comme tous.

Dimanche 20 mai 1916

Donc, ce dimanche 20 mai, nous partons par un soleil très chaud vers midi en nous dissimulant le plus possible sur la lisière des bois déjà remplie de feuilles où on recevait déjà pas mal de gros obus, mais pas trop offensifs.

Vous décrire mon impression en entier, ce serait impossible malgré mon faible en français. De là ma pauvreté en mon arrivée au monde, je vais essayer de vous repeindre cela, en ma plus pure expression.

Nous filons donc à la queue leu-leu et, déjà fatigués, on arrive à un petit village appelé Froméréville vers 5 ou 6 heures où nous cassons la croûte en nous cachant le reste du jour. Les ennemis ont déjà des vues à cet endroit, aussi faut-il être prudent car on risquerait fort d’être anéantis avant notre arrivée à destination aux tranchées.

On remplit donc nos bidons d’eau car on nous avertit que là-bas c’est très rare (et en effet on en a eu la preuve).

Donc à la petite brume, on se remet en route sous la conduite de notre vaillant capitaine Olivier (qui devait être tué plus tard dans la Somme le 25 septembre 1916).

On croise force voitures de ravitaillement qui nous rassurent un peu en nous disant que cette fameuse cote 287, Mort-Homme, la moitié était encore à nous. On arrive aux batteries lourdes qui ne cessent de tirer et à chaque départ jaillit une grande flamme rouge qui fait tressaillir et à chaque pas à droite, à gauche, c’est le même refrain. Toutes sont enfouies dans les profondeurs des côtes boisées si fréquentes dans cet endroit.

Plus nous marchons, plus le bruit est fréquent et on frémit malgré soi, par le départ imprévu des coups répétés autour de nous dans le silence humain, qui vont porter la mort au lointain à toute minute.

Vers 10h, nous sommes dans la zone battue par les canons boches et,

pour nous reposer un peu, on nous fait faire une petite pause et chacun s’étend

par terre déjà tous harassés par la marche et la charge de nos sacs.

Et, Dieu, quel silence, personne ne cause, ne se plaint, à quoi pense-t-on, on ne saurait le dire. Bien des choses hélas, et moi, comme novice, je regarde d’un œil inquiet les fusées éclairantes, le ciel en est illuminé.

Toutes ces choses sont nouvelles pour moi, ce qui me rappelle ces fêtes du 14 juillet au pays. Sur ces entrefaites, on assiste au bombardement d’un de nos dirigeables, qui revient sans doute d’une randonnée chez l’ennemi.

Quel contraste ! Ce n’est que feu partout en l’air, par terre et au lointain.

Sur notre gauche, des incendies dans un pays voisin illuminent aussi ces tristes plaines, triste vision ! Et je ne m’étonne pas du silence de tous, au même moment on reçoit une volée de marmites qui nous tire de nos rêveries et, d’un bond, on déambule de cet endroit pour suivre un boyau tout proche de nous et, cette fois, nous sommes arasés un peu partout.

On marche d’un pas ferme et sapristi qu’il est long ce boyau !

On a hâte d’être arrivés et tout trempés de sueur, dieu quelle fatigue !

L’ennemi est aux aguets et, de son monticule, lance des fusées éclairantes dans notre direction. Sommes-nous aperçus ou devinent-ils notre arrivée, que sais-je ?

Alors commence pour nous la danse infernale, ce marmitage effroyable. Qu’importe !

Il faut arriver avant le jour coûte que coûte, on marche à la file indienne d’un pas de course et de temps en temps, ce cri nouveau pour moi : ça suit-il ? On répond oui ou non, sans même regarder derrière soi car beaucoup déjà sont blessés ou tués.

On monte dessus sans s’occuper pour ne pas perdre la colonne et le spectacle devient de plus en plus effrayant. Beaucoup n’arriveront pas, déjà le boyau est garni de cadavres depuis un certain temps, on monte dessus, on tombe, on se relève en courant.

Et malgré notre fatigue physique, le système nerveux nous emporte comme un souffle tels des pauvres, les sacs lourds de tout à l’heure on ne les sent plus et malgré notre préoccupation au moindre arrêt, on avale force gorgée d’eau dans nos bidons déjà presque vides. Maintenant on sent une odeur âcre, nauséabonde, qui vous prend à la gorge.

Arriverons-nous avant le jour, sommes-nous encore loin du but ?

Beaucoup comme moi l’ignorent et la

chose la plus dure, je vais le voir par la suite. A quelle souffrance est vouée

une vie humaine dans des circonstances physiques et morales pareilles. Pour

moi, ce fut la soif dans cette période.

L’aube commençant à poindre,

on nous dit que nous sommes la deuxième ligne où dans cet enfer se tient une

fourmilière d’hommes, le 332ème Rgt, 251ème, 151ème,

notre bataillon de réserve.

Et pensez quelle difficulté pour doubler tout ce monde en des passages si étroits. On se hâte le plus possible, nous bousculons tout ce monde sans une plainte de leur part, dans leurs tranchées toutes bouleversées par le bombardement continu. Et tous, ahuris, nous demandent simplement si c’est la relève pour eux et si nous avons à boire à leur donner en passant, et dans un serrement de cœur on leur répondait que non, sans nous arrêter.

Lundi 21 mai 1916

Enfin, à force de courage, nous arrivons à notre ligne de défense sans trop de pertes mais dans quel état et quel chaos indescriptible !

Il est 4h et le jour est déjà suffisant pour se faire une vision à

l’endroit où nous allons vivre ou mourir les uns et les autres (21 mai 1916).

Ici nous n’avons qu’à attendre, avec la mission d’arrêter l’ennemi à n’importe

quel prix.

Vous expliquer notre vie dans cet endroit serait impossible, où pour toute vision au-dessus de nos têtes reste encore un petit buisson de prunelliers sauvages tous fleuris que l’on contemple, resté là par hasard, échappé au bombardement jusqu’à ce jour.

Cette tranchée, que nous habitons, creuse d’environ 1m70, des endroits 2m, dans un sol pierreux, est bardée d’hommes de plusieurs régiments. On est coude à coude et obligés de rester à la même place sous un marmitage sans précédent dans les années passées au front, au dire de tous.

On est réduits, pour se déplacer,

à monter les uns sur les autres, afin de laisser circuler brancardiers et

agents de liaison, car passer en plaine c’est à peu près la chance d’être

blessé ou tué, tellement les obus tombent drus et la multitude d’éclats

mélangés aux pierres brisées qui retombent sur nos têtes et résonnent sur les

casques tels de la grêle.

Tous les combattants sont là, attendant la mort sous cet enfer et, vers 8h, le soleil commence à chauffer, et la canonnade reprend de plus belle des deux côtés. C’est un bruit assourdissant de miaulement et, par ce temps sec, la fumée mêlée avec la poussière forme un nuage opaque qui nous prend à la gorge, d’un goût âcre qui nous donne la soif avec rien à boire.

Si seulement on avait encore de l’eau !

Et de plus en plus ce mal se fait sentir.

Vers midi, on est assommés par le soleil et en plus l’odeur

putréfiée des cadavres autour de nous nous incommode fortement. Mais que faire

? C’est le martyre qui

redouble cette soif, quelle terrible maladie et que ne donnerait-on pas pour

avoir un peu d’eau.

Moi et mes camarades, nous prenons un peu d’alcool de menthe envoyé, dans un petit colis récent, par celle qui en ce moment doit aussi maudire ceux qui ont déchaîné cette horrible chose qu’est la guerre actuelle. Nous nous mouillons les lèvres déjà fiévreuses, ce qui contribue davantage à notre soif.

Bref, on recommence tout de même, si bien que le soir le flacon était vide. Ma pitié pour mes pauvres compagnons m’en avait réduit au rang de tous et maintenant je ne possède plus rien pour apaiser ces lèvres brûlantes. Nous attendons maintenant la grande nuit et une accalmie si possible de l’artillerie pour tâcher d’avoir de l’eau, mais hélas nous sommes déçus, la mitraille au contraire redouble d’intensité.

Et qui donc oserait parcourir ces 1500m, nous dit-on, pour aller à Chattancourt à une fontaine ou source et comment trouver où l’on risque après 10m d’être tué. Nous passons donc une partie de la nuit ainsi, et que les heures sont longues pour tous ces pauvres êtres qui ont échappé à la mitraille du jour pour souffrir ainsi !

Mardi 22 mai 1916

Sur les 2h du matin, l’artillerie se ralentit un peu et quelques-uns des camarades, qui connaissent le terrain des séjours précédents, se dévouent quand même. Je donne mon bidon à un que j’avais soulagé avec mon alcool, vingt heures auparavant.

Mais que le temps semble long de les attendre.

Cruelle déception, que sont-ils devenus, on ne les a plus revus, pas plus que les bidons, sans doute des cadavres de plus et des malheureux de moins.

Mercredi 23 mai 1916

La nuit se passa ainsi et le jour au lever du soleil qui s’annonce chaud.

La machine infernale continue toujours. Nous sommes survolés par des avions ennemis qui règlent le tir de leur pièce, maintenant les obus se rapprochent de notre tranchée, des gros 210. Nous sommes repérés me disent les camarades.

En effet c’est le bouleversement, le carnage, beaucoup sont engloutis, pulvérisés, décapités. Notre tranchée est à moitié refermée, ceux qui ne sont pas blessés, comme moi, restent impassibles, stoïques, attendant aussi la mort. On reçoit la terrible secousse des éclatements, bien souvent à un mètre ou deux de nous et quelques instants après il en tombe un à 1m50 de moi et de mon camarade de combat Boisson.

Notes :

En septembre 2015, une internaute, Myriam, a été très émue

de voir le nom de son grand-père, Louis BOISSON, inscrit dans ce carnet. Grand-père

qu’elle n’a jamais connu.

Mais par miracle il n’éclate pas ce qui quand même éboule notre tranchée.

Maintenant tous les survivants sont presque à découvert, sans aucun abri. Enfin l’ennemi cesse ses gros calibres vers 8h. Seul le 77 crache, mais c’est un jouet pour nous, on ne s’en occupe pas, on nous apporte des outils, pelles, pioches.

D’où viennent-ils ? On n’en sait rien.

On remue ce terrible

chantier afin de dégager, si possible, les camarades enterrés vivants. Mais

cette soif maudite qui nous fait tant souffrir ne nous quitte toujours pas. On

en retire quelques-uns, au bout de 2h on rétablit un peu la ligne.

On est exténués et cette

soif qui nous dévore à la vue de ce soleil brûlant en la circonstance et quelle

gorgée absorberait-on si on avait de quoi la satisfaire.

Bref, moi et mon jeune compagnon de combat de la classe 56, un lyonnais, on se décide coûte que coûte d’aller chercher cette eau sacrée. On emporte pas mal de bidons épars, par-ci par-là aux camarades présents ou tués.

Pas une minute à perdre, toujours que le 77 qui tire, y réussira-t-on ?

Qu’importe, nous partons au pas de course faire ces 1500m à découvert en plein four, on a su après que c’était défendu de circuler en plaine, mais la plaine et les boyaux ne faisaient bientôt qu’un. On entend bien siffler quelques balles, l’ennemi sans doute nous aperçoit de sur la crête qui nous domine, mais rien nous arrête, nous courons après notre sauveur, Eau.

Peu nous importe la mort en

ce moment, nous enjambons les cadavres tant allemands que français, tués à l’attaque

du 20 mai et vers 500m nous trouvons d’autres soldats qui font comme nous et

connaissant l’endroit de la source, vont nous conduire à cet endroit béni.

Nous arrivons enfin et à quatre pattes, à plat ventre, nous nous régalons à qui mieux-mieux et dieu que c’est bon de l’eau dans des moments pareils !

On emplit nos bidons avec nos quarts, mélangés de terre et on y resterait volontiers à cette source bienfaisante, au pied de Chattancourt à feu et à sang, si le souvenir de nos camarades ne nous revenait pas de temps en temps à la mémoire, et qui attendent eux aussi notre retour pour calmer leur fièvre de soif.

La vie renaît en nous et avant de la quitter, cette source bienfaitrice, on avale encore maintes gorgées et le cœur content on reprend notre chemin de retour, chargés de nos bidons boueux et après plusieurs tours et détours arrivons de nouveau au milieu des camarades sans encombre qui nous sautent au cou. Les bidons, les uns après les autres, disparaissent avec enchantement, réussira-t-on à en conserver quelques-uns pour finir le jour.

On ne sait trop, bref il

était temps que nous arrivions, le tonnerre recommence et l’envie de manger un

biscuit après avoir bien bu est passé, la faim n’est rien en ces moments. On a

la fièvre et toutes ces odeurs du diable vous empoisonnent la bouche, à 2h

encore plus d’eau mais impossible de songer à y retourner car les gros noirs à

nouveau comblent notre tranchée.

Le spectacle désolant recommence, l’ensevelissement vivant continue, on se remet à l’œuvre pour tâcher de sauver quelques vies encore et, armés de pelles et pioches à nouveau, ceux qui sont encore debout remuent cette terre et ces pierres innocentes.

On arrive enfin à en retirer quelques-uns vivants, les autres sont asphyxiés dix minutes après.

L’abri du capitaine est à son tour écroulé avec son entourage, les lieutenants et quelques hommes, tous étouffent dans leur trou sans air ; on recommence le déblayage et au bout de quelques temps on entend des plaintes et gémissements qui nous redonnent un peu de courage et enfin on parvient à les dégager.

Le capitaine et les lieutenants sont indemnes et notre chef nous dit de continuer, que plusieurs encore sont au fond. On essaie encore un peu de piocher mais les forces nous manquent et il nous est impossible de continuer.

Nous sommes épuisés et abandonnons tout ; sur une vingtaine de survivants qui restent là, pas un seul n’est capable de donner un effort, que faire ?

Donc les camarades enfouis, malgré notre bonne volonté, resteront des cadavres sous cette crête maudite.

C’est toujours le même

infernal bombardement, on dirait une faucheuse fantastique qui rase tout,

tellement elle fait la navette de droite à gauche.

On est complètement démoralisés et incapables de bouger tellement on est étourdis par ce roulement de tonnerre.

On s’endort enfin par ce bruit, jusqu’au moment où un éclatement tout proche vient nous tirer de nos rêveries. De stupeur la secousse vous remue un peu, on tressaille et cinq minutes après on se rendort de plus belle.

Combien sont longues ces journées atroces, en attendant la mort en sommeillant et quand le sommeil nous quitte, cette maudite soif nous ronge d’un autre côté et il faut l’endurer quand même. On pourrait manger, mais qui voudrait rentrer dans ce gosier desséché et brûlé par cet alcool que nous avons bu précédemment. Et cette odeur que nous ne pouvons chasser de nos bouches, voilà pour nous le véritable ennemi.

Ce n’est pas le boche, au contraire quelle joie pour nous si nous voyions seulement arriver cette race détestée en des jours pareils. Ce serait d’abord le bombardement interrompu et pour nous la vie ou la mort chèrement disputée. De temps en temps le moral nous revient et chacun se dit que chez eux, aussi sans doute, ils endurent les mêmes souffrances que nous autres en ces moments.

De temps à autre, nous

regardons d’un œil hagard les brancardiers transportant des blessés, véritables

loques humaines et on envie malgré tout leur sort, s’ils réussissent à se tirer

de cette fournaise pour des lieux plus cléments.

Nous restons là accroupis avec notre soif, sous cet ouragan de fer et de feu, qui passe au-dessus de nos têtes. Par terre que traînées de sang, quelle vie et vue atroces, comment chasser à jamais ces terribles choses de notre cerveau ?

Et n’importe où nous nous trouverons, nous ne pourrons jamais oublier cette vie atroce gravée dans notre esprit.

Tout maintenant nous semble

indifférent, tout a une limite dans les forces humaines.

Si le bombardement cessait, peut-être pourrait-on faire quelque chose d’utile ?

Aussi chacun reste où il se trouve, moine silencieux, seul le cerveau travaille, on pense à tout et à rien, on se pare des éclats, maintenant avec notre sac, puisque nos tranchées sont comblées au trois quarts, du moins ceux qui le retrouvent encore dans ce fouillis où tout est enterré, fusil, équipement, musettes. Nous sommes transformés en vraies épaves de pierres vivantes. Seul le regard brillant de fauve nous reste encore, nous avons le teint jaune cireux et c’est avec pitié que l’on attend. Quoi ?

On ne saurait le dire. De quoi sommes-nous capables si ce n’est de nous faire tuer si la destinée bon lui semble.

Jeudi 24 mai 1916

La nuit et une autre journée se passent ainsi et vers sept heures du soir tout s’arrête en moins de cinq minutes ; on croirait une action de fée qui, avec sa baguette magique, aurait tout apaisé ou alors un miracle.

Oh quel impressionnant silence !

« Debout ! »

crie notre capitaine

« Baïonnette au canon

et montez tous sur les parapets, les boches viennent ! »

Ce cri aigu retentissant dans ce moment calme agit sur nous comme un ressort.

Le fusil en main chargé tout prêt et d’un bond on grimpe à la rencontre et on se demande d’où sortent toutes ces loques humaines. Mais qu’importe, tous bien décidés à faire payer cher à l’ennemi ces souffrances sans nom depuis notre arrivée.

Les fusées rouges partent de

toute la ligne, c’est le signal pour notre 75 qui, maintenant, lui aussi se

réveille et à son tour joue la danse que les boches connaissent bien. Et ce

changement de bruit, mêlé au crépitement de nos quelques survivantes

mitrailleuses, nous fait sortir des bravos de notre long silence. La vague

ennemie est décimée à son tour ne croyant sans doute ne trouver que désolation

et cadavres.

Viendront-ils jusqu’à nous ?

Le tonnerre bat son plein,

les bras, les jambes volent en l’air, en cinq minutes tout est balayé, cinq ou

six arrivent sans armes, les bras en l’air au pas de course, en criant « Kamerades, kamerades »,

tous à peu près blessés, et hélas aussi pâles et l’air fatigué autant que nous.

Tout n’est pas rose aussi sans doute chez eux. L’attaque pour eux a donc échoué, tout rentre dans le silence à présent et on revient dans notre ligne de départ le cœur content malgré tout. Les boches, furieux sans doute de leur dure leçon, recommencent la séance d’artillerie mais c’est plutôt sur les artilleurs, qu’ils croyaient bien aussi tous anéantis.

Mais cette soif un instant oubliée, mêlée avec la fatigue, nous reprend toujours aussi féroce.

Mais soudain on vous annonce la relève pour six heures, nous patientons. Donc la relève de l’espoir de pouvoir bientôt assouvir notre souffrance première.

Minuit, rien encore, vont-ils arriver ces remplaçants ?

Mais on n’ignore pas aussi les difficultés sans nombre qu’ils vont trouver sur leur route et il nous suffit de nous rappeler notre triste randonnée quelques jours auparavant pour arriver au four et, sans murmurer, on est aux aguets pour partir.

Enfin, vers une heure et demie ou deux heures, nous voyons arriver le 150ème en silence.

On se hasarde à leur

demander un peu d’eau et d’un bon cœur ils nous autorisent à avaler une lampée

dans leur bidon, n’osant pas trop

abuser sachant que demain eux aussi auront à lutter comme nous avec cette ennemie,

la soif, si le temps se maintient ainsi.

Maintenant, pour nous, il s’agit de pouvoir s’en aller et faire au

moins tout son possible pour sortir de la zone dangereuse avant le jour. On se

demande comment on va faire, on est engourdis, courbaturés, fiévreux.

Aussi nos chefs, n’ignorant point l’état où nous sommes, nous donnent

un point de rassemblement où les traînards pourront trouver les premiers

rendus, sage précaution.

On part donc et, par petits groupes dans la plaine, nous marchons dans

la direction de l’arrière, arrosés de temps à autre par la rafale. Mais peu

nous importe, arrivera qui pourra, les plus forts lâchent les plus faibles, on

se tire de ce mauvais pas comme l’on peut.

Et quand au petit jour, morts à moitié d’épuisement, nous arrivons au

lieu-dit les bois Bourrus, là, quelle aubaine !

Nous attend un ruisseau « Oh ciel ! La Claire » nous dit-on, pourtant

bien trouble.

A quatre pattes, comme des moutons, on se régale, que c’est bon et bien

repus on lave un peu nos visages crasseux et de peur de manquer de cette si

bonne eau, on se remplit plein nos bidons.

Car nous avons encore quelques heures de marche nous dit-on, pour nous

embarquer en autos jusqu’à Brillon, loin

d’environ 50 km

de cet enfer du Mort-Homme, si justement bien nommé en la circonstance

(24 mai 1916).

25 mai 1916

Notre voyage dans ces autos fut bien monotone car je serais bien en peine de dire par où nous sommes passés (sauf en traversant la ville de Bar-le-Duc où nous fîmes un long arrêt) car sitôt installés, le sommeil s’empara de nous et rien au monde nous empêchera de dormir sinon qu’à cet arrêt de Bar où les gens aimables nous secouaient de sur nos banquettes pour nous donner soit friandises ou cigarettes.

Et sortant de notre torpeur c’est à peine si on leur dit merci et pourtant cette ville me rappelle maints souvenirs.

Là tout près, habitent mes deux frères qui sans doute sont inquiets de mon sort. Vite, sortant de ma rêverie je griffonne deux mots et par l’intermédiaire du premier passant, je passe ma lettre où on l’accueille d’un gracieux sourire.

Et nous repartons donc pour Brillon, laissant Bar, où je ne me serais jamais douté qu’un an plus tard je devais à nouveau refaire le même voyage dans des conditions guères meilleures.

A quelle heure sommes-nous arrivés à destination, on ne saurait le dire. Il a presque fallu nous tirer de nos postures pour nous conduire à nos cantonnements où très tard le lendemain on se réveille de nos granges au milieu de braves gens s’apitoyant de nos misères et de nos mines cadavériques.

Désormais, c’en était fait de mon entrée dans cette grande guerre et pour mon baptême du feu, au dire des camarades, on ne pouvait pas demander mieux.

Et, à cause de mon nom Bordinat, étant un peu long, il fut abrégé en Cadorna, nom du général italien à cette époque.

Dorénavant, je ne fus connu que par ce nom et loin de m’attendre en ce temps là que je devais traîner mes guêtres avec le 151ème sur tous les champs de bataille, par la suite, jusqu’à ma démobilisation.

Notre séjour à Brillon fut assez court, juste le temps de se refaire un peu l’estomac délabré et de reformer notre régiment, hélas bien amoindri ; et pour renforcer notre premier bataillon je change de compagnie et passe à la 2ème sous les ordres du capitaine Bertrais, que je connus par la suite, pour un des officiers, le meilleur ami de ses hommes et que plus tard, après avoir été blessé, je fus sous ses ordres, étant chef de bataillon provisoire.

Donc je profitais de ce petit séjour pour aller causer avec mes frangins étant toujours à Bar n’étant distant que d’une dizaine de kilomètres de mon cantonnement et chargé comme bien on le pense, leur racontant mes premières impressions arrosées avec du bon pinard.

Accompagné de mon frère Paulin, je rentre avec lui au cantonnement où on trinque à nouveau avec les camarades d’où il repartit un peu triste malgré tout.

30 mai 1916

Le 30, à quatre heures du matin, déjà nous traversons la ville de Bar encore toute endormie pour aller nous embarquer à Longeville et c’est d’un œil inquiet que je passe vers le cantonnement de mon frère Albert, sans doute ne se préoccupant pas le moins du monde de moi en ce moment, en me disant, le reverrai-je à jamais. (30 mai 1916)

Juin 1916

Après avoir traîné pas mal de temps en wagon, nous venons échouer à Barisey-la-Côte où il nous faut faire encore 8 à 10 km à pied pour enfin arriver dans un petit pays des Vosges appelé Autreville. Très bien reçus, nous trouvons du bon lait, des œufs, enfin de quoi nous donner de nouvelles forces.

On comptait après nos dures misères y rester quelques temps lorsqu’au diable du 8 juin, nous remontons à nouveau dans ces satanées autos où à chaque fois dorénavant ce sera de mauvais présages pour nous, pauvres fantassins.

Car si on nous a baptisés « héros » par ce mot célèbre connu à Verdun, on pouvait bien ajouter martyr infanterie, car pendant cette longue guerre, si quelqu’un a plus souffert que le fantassin, celui-ci ne le croira jamais.

Après avoir traversé les villes et villages de Tantonville, Bayon, Lunéville, nous arrivons le soir dans un beau petit pays lorrain appelé Thiébeauménil où le lendemain nous devons relever le 100ème de ligne où les hommes du secteur nous disent que nous avons beaucoup de chance de venir dans ces parages mais quelques-uns en voyant nos compagnies de 30 à 40 hommes nous demandent où sont les autres.

« Allez à Verdun » leur répond-on et vous les verrez endormis à jamais et nous avons su par la suite qu’eux aussi devaient faire la connaissance de Verdun, réellement pas si tranquille qu’en Lorraine.

Alors réconfortés par les uns et les autres qu’ici c’est le rêve, nous partons donc le 9 au soir faire la connaissance de cet endroit charmant en passant par le village de Laneuville-au-Bois évacué depuis 1914, pour aller occuper la gauche nord-est du hameau d’Emberménil à une quinzaine de kilomètres de la frontière, dans des tranchées merveilleuses et bien aménagées.

Nous passons une huitaine aux avant-postes où étant un soir avec un camarade de Dijon, Bernay blesse par erreur un sergent, croyant avoir affaire à un boche. Après avoir été en réserve quelque temps à proximité de Laneuville à côté d’une source d’eau minérale dite La Laxière, très bonne ma foi et à bon compte vous le pensez bien, car nous sommes propriétaires dans ces parages.

L’activité dans notre secteur consistait plutôt à s’armer de la pioche et la pelle, laissant nos fusils en repos, à moins que d’être patrouilleur comme il arrive de temps en temps.

Et je me souviens qu’un soir notre lieutenant ayant organisé une embuscade, nous tirons un sergent et le rapportons à Emberménil où sur son livret nous apprenons qu’il est père de petits enfants et porte le numéro 4ème Bavarois des premières troupes allemandes du début 1914 qui fusillèrent deux civils du bourg d’Emberménil.

Et où nous partons tous les jours, leurs noms étaient inscrits sur un mur à la sortie gauche du pays, face à l’ennemi.

À part quelques petites escarmouches et chicanes, d’un côté et de l’autre où chacun joue au plus rusé, notre temps se passa ainsi tout l’été 1916.

Juillet-août 1916

Après avoir été une huitaine de jours à Marainviller où nous nous trouvions le jour de la fête du 14 juillet où nous avons le plaisir de déguster cette bonne bière lorraine si usitée dans la contrée, à Croismare également nous y passâmes un petit repos et mon plus grand souvenir en ce pays, c’est d’avoir été dévoré, ainsi que mes camarades, par les puces.

Entre temps, des bruits de départ du secteur circulent. On apprend que dans la Somme, une offensive anglo-française est commencée et on murmure fort d’y aller aussi prochainement.

Et, effectivement, le 22 août nous sommes remplacés par des cuirassiers fantassins et de nouveau recouchons à Marainviller.

Le lendemain à 9h du matin nous repartons par un beau temps, traversons Lunéville où nous rencontrons mon ancien régiment 27ème ligne se rendant dans nos secteurs que nous quittons et arrivons à Blainville-sur-L’eau pour repartir encore le lendemain dans un petit pays appelé Moriviller où nous restons une huitaine de jours au repos.

Le 29 août, à l’occasion de l’anniversaire de la petite ville martyre de Gerbéviller, notre compagnie s’y rendit en hommage. Une poignée d’hommes en 1914 retardèrent plus de 24h une armée ennemie, et, pour se venger, l’ennemi brûla le tiers du pays et grâce au dévouement de sœur Julie qui par ses supplications sauva un quartier rempli de nos blessés, aidée du prêtre de la paroisse.

Après nous être entretenus quelques instants avec eux, nous les quittâmes en les félicitant et à tour de rôle nous leur serrons cordialement la main et rentrons à notre cantonnement.

Le lendemain, nous visitons Rozelieures, célèbre par la bataille du 27 et 28 août, qui arrêta la ruée ennemie et la repoussa même à quelques lieues de là, dégageant à jamais Gerbéviller et la contrée.

Nos chefs nous refont le tableau de ces jours mémorables et nous quittons cet endroit tous émus à la vue de toutes ces petites croix, où reposent nos frères à l’ombre de ce clocher élancé de Rozelieures, que l’on aperçoit devant nous dans cette belle plaine lorraine.

Au bout de quelques jours passés d’un côté et de l’autre en excursion, le 4 septembre nous quittons notre cantonnement, en passant par Froville et Bayon où le Général Berthelot commandant notre corps d’armée 32ème à cette époque, nous passe en revue de défilé au milieu de la ville et allons coucher dans un petit village appelé Crèvechamps sur les bords du canal de la Marne.

Après avoir stationné quelques jours, le 10 à midi par une chaleur torride, nous partons embarquer à Pont-Saint-Vincent, le soir pour une destination inconnue alors, mais nous nous doutons fort bien que ce serait la Somme où chaque jour nous apprenons quelques nouveaux succès à notre avantage. (11 septembre 1916).

La bataille

de la Somme 1916

Septembre 1916

Notre trajet en chemin de fer s’effectua très doucement sans encombre quoique nous ayons tous un brin de cafard. Cette maladie imaginaire qui veut dire beaucoup de choses.

Et quand notre train fut autour de Paris, car le transbordement de l’est au nord-ouest pendant la guerre se fit toujours par cette route, grande ceinture Versailles, et comme on le pense si on a le cœur gros quand on revoit des villes et villages connus et qu’il suffirait d’un saut hors du train pour accourir chez soi, en se disant encore une fois : « reverrai-je les miens ? ».

Il faut se raidir entre les tentations qui vous taquinent de tous côtés.

Bref, tout rentre dans la normale et le 13 septembre nous débarquons dans l’Oise, à Granvilliers, et allons cantonner à Dargies, à quelques kilomètres de là, où le bruit du canon déjà retentit à nos oreilles à nouveau.

Après avoir passé quelques jours dans ce petit pays où je suis logé chez la sœur d’un prêtre (lui étant mobilisé), nous prenons les autos en passant par Amiens, Villers-Bretonneux et à Bray-sur-Somme où nous campons dans un champ sur la terre mouillée car il pleut à torrent.

Nous passons une mauvaise nuit et déjà la misère noire va recommencer.

Le lendemain tout de même, on nous conduit dans des baraques à Priant, bien connues du troupier.

Le 20 septembre de nouveau, nous remontons en auto et quelle ne fut pas ma grande surprise en embarquant, de trouver mon frère Aristide, employé dans ces services et que n’étant jamais parvenus à nous rencontrer encore depuis de début de cette malheureuse guerre.

Que d’émotion !

On ne sait quoi se dire, bref je grimpe avec tout mon fourbi à côté de lui sur le siège et chemin faisant, nous reparlons un peu de toute la famille. Que de choses n’avons nous pas dites jusqu’à Maricourt où on descend et c’est le cœur bien gros, encore une fois, que l’on se quitte.

Et après des adieux touchants, chacun y va de sa larme en se souhaitant bonne chance surtout pour moi car j’ai su plus tard, quand l’orage fut passé, que mon frère pendant la tourmente ne cessait de se dire en lui-même s’il doit y rester là-bas, j’aurais toujours un remords de conscience me disant que c’est moi qui l’ai conduit au tombeau, et c’est avec joie qu’un mois plus tard nous nous retrouvons à nouveau cette fois en permission à Paris.

De Maricourt, pour aller en ligne, nous faisons comme toujours le reste du chemin à pied.

Où enfin après mille péripéties, nous arrivons à une heure du matin relever le 25ème bataillon de Chasseurs à pied, en avant de Rancourt sur la route de Bapaume à Péronne, en face du cimetière que nous avons pour mission d’enlever une fois l’ordre donné.

Nous restons donc en place quelques jours et, la nuit, allons chercher notre ravitaillement à Maurepas ou Leforest où nous ne retrouvons même plus la trace de pierre et le véritable aspect de Verdun nous frappe à nouveau.

La soif ne fut pas si dure, nous buvons l’eau verdâtre des trous d’obus à proximité de nous.

25 septembre 1916

Le 25 par un soleil de septembre magnifique (en revanche de notre échec de Champagne l’année précédente où le régiment subit des pertes très élevées), appuyés d’une artillerie formidable qui bombarda les positions ennemies soixante dix heures durant, nous partons à l’assaut vers une heure du soir, enlevant ce fameux cimetière, le village de Rancourt et les tranchées fortifiées dites Portes de fer, sans trop de pertes, en trois quarts d’heure sous les ordres du commandant Oblet. Le bataillon avait capturé 400 prisonniers et conquis 1500 mètres de terrain en profondeur.

Ma compagnie, sous les ordres du capitaine Bazailles et du lieutenant Conduzorgues, s’acquitta de sa tâche avec un entrain merveilleux, malheureusement le soir nous eûmes à déplorer la mort de quelques-uns de nous par le tir de nos 75, sans doute mal réglés, si bien que nous dûmes rétrograder quelque peu.

En ce moment, je fus décoiffé brusquement par une balle ennemie ricochant sur mon casque (je l’avais échappé belle). (25 septembre, 4h du soir).

Nous passons la nuit l’œil aux aguets, dans la crainte d’une contre-attaque ennemie, mais en vain. La dure leçon du jour leur avait sans doute suffi.

Charles BORDINAT semble assis à droite,

à l’arrière du camion

Le 26 au soir le 3ème bataillon nous remplace. Il devait continuer et entamer le bois St-Pierre-Vaast si possible mais, après des pertes sévères, il dut tout abandonner et organiser le terrain conquis.

Nous autres, 1er bataillon, placés en réserve dans Rancourt même, sur le bord d’une grande route traversant le pays et marmités effroyablement de l’ennemi. Et nous aussi, on travailla dur et ferme à l’organisation d’une tranchée de deuxième ligne en bordure de cette route.

On creusa sans relâche et la chaleur était encore assez forte. On subissait une période de sécheresse et pas de ravitaillement comme bien souvent il arrive dans ces conditions.

On chercha de l’eau dans ce pays car il y a bien une mare derrière nous mais l’eau est tellement verdâtre et en plus l’ordre nous est donné de n’en pas boire et même de celle des puits dans la crainte d’être empoisonnée par l’ennemi et en plus du fait de nos obus à gaz lancés dans le pays pour en chasser les boches.

Nos recherches, malgré tout, ne donnèrent aucun résultat et la soif comme toujours nous fait le plus souffrir du fait qu’en ces moments durs on est toujours fiévreux.

Malgré les ordres, vers 10 heures nous nous hasardons à boire tout de même de cette eau de mare pourtant guère appétissante. On verse quelques gouttes d’alcool de menthe et, à petites gorgées, on satisfait tout de même notre douleur. On se renhardit même plusieurs fois et elle nous semble de plus en plus bonne.

Nous étions sauvés de la soif encore une fois car l’eau était rare aussi dans ces parages.

Il en existait sûrement dans le pays mais où la trouver dans ce tas de décombres car notre artillerie avait tout pulvérisé, et en ce moment celle de l’ennemi achevait de détruire ce qui pouvait rester car il n’y fait pas bon, je vous assure.

Car si nous avons des canons en quantité, l’ennemi nous répond bien et comme il arrive chaque fois après l’offensive, le maintien de la position conquise est toujours aussi meurtrier sinon plus que l’attaque. L’ennemi rassuré, voyant nos travaux de défense, se vengea de son échec en nous marmitant avec rage.

On se gare comme on peut dans nos tranchées creusées à la hâte, nous efforçant sans cesse de les améliorer le mieux possible.

Vers trois heures, un méchant obus du calibre 88 à tir rapide éclate en plein dans la tranchée, tuant et blessant huit de mes camarades de la section.

Moi, je suis à moitié enseveli vivant, quoique fortement commotionné, ne me rendant pas compte du dégât, j’appelle au secours et tout ahuri on me dégage sans égratignure, mais je vomis le sang à pleins poumons.

M’estimant heureux malgré tout en voyant la triste hécatombe autour de moi, on me conduit auprès du capitaine Bazailles, lequel me dit d’aller me faire soigner au poste de secours, mais ne me sentant malgré tout aucun mal, je refusai de m’y rendre.

Néanmoins, il insista et me pria par la même occasion de conduire en même temps notre malheureux aspirant (*) blessé aux yeux, ne pouvant s’y rendre seul. J’obéis puisque moi je voyais bien et à nous deux, on part, risquant d’être écrabouillés à chaque pas et ne connaissant pas bien notre direction dans ce nouvel enfer.

Enfin avec de la patience et du sang-froid, on arrive à trouver ce fameux poste de secours.

(*) : Il s’agit certainement de l’aspirant VERREMAN Albert de la 2e compagnie,

matricule 10613.

Vous décrire mon trajet serait impossible, en conduisant mon malheureux camarade par la main me priant de faire le plus vite possible, gémissant de sa terrible blessure, m’insultant au besoin en attendant l’éclatement proche d’un obus, me disant que sûrement je me trompais de chemin que j’allais le faire tuer, trouvant le trajet interminable.

Voyez avec quel courage je devais faire face, je le réconfortais de mon mieux, de prendre patience que nous allions arriver bientôt, et que le major allait le guérir certainement, lui répétant plus d’une fois :

« Dans cinq minutes nous allons arriver »

Et, sans rien

exagérer, le poste étant bien éloigné de 1500 mètres de nous.

Dans ce terrain bouleversé, battu sans relâche par la mitraille, demandant le chemin le plus court à celui que l’on rencontre rarement dans des tourmentes semblables et toujours pressé on le devine, on vous répond évasivement :

« Vous êtes dans la direction, marchez toujours »

Ou bien encore :

« Je n’en sais

rien, débrouillez vous ! ».

Bref, en fin de

compte, c’est le meilleur système ce système « débrouille », alors débrouille

qui peut, c’est la guerre et au petit bonheur la chance, comme on dit en ce

cas-là.

Après avoir fait peut-être bien plus de deux kilomètres, je remis mon protégé dans les mains du docteur ou major, il m’embrassa comme un grand enfant de son visage ensanglanté, me remerciant de son mieux et me souhaitant le bonheur le plus inimaginable, et, tout confus, j’attendis le pansement de lui et de plusieurs autres gravement atteints et explique mon cas, mais que voulez-vous me répondit-on, nous n’avons absolument rien de réconfortant, reposez-vous dans la tranchée ici derrière et demain vous retournerez rejoindre vos camarades.

Ne croyez point que ce petit poste est en lieu sûr, loin de là, les obus n’y regardent pas.

Je me reposai du mieux que je pus et le matin au petit jour, je repartis à mon poste sans rien dire à personne car là bas au moins il y a de l’eau de la mare, tandis qu’à ce poste de secours, si on peut appeler cela de ce nom, on y meurt de soif et de faim.

Au diable ce poste !

J’arrivai sans trop de fatigue, le bombardement était un peu ralenti et après avoir de nouveau bu un coup, je racontai mon voyage au capitaine qui me félicita et me proposa derechef pour la croix de guerre. (27 septembre 1916, Rancourt).

Pendant ces 5 jours de combats, le régiment déclare la perte

d’environ 500 hommes tués, blessés et disparus (JMO)

Fin septembre 1916

Nous restons donc à cet endroit encore quelques jours. On organisa le ravitaillement et par ces nuits d’automne, nous allions jusqu’à Maurepas ou Leforest à plusieurs kilomètres, trébuchant à tout moment dans les trous d’obus, rapportant bien peu de choses : de l’eau de vie, du vin, et un peu de pain avec quelques morceaux de viande saupoudrés de terre et de poussière.

Jusqu’au 30, samedi soir, nous vécûmes dans ces conditions où le 154ème releva les débris de notre régiment.

Nous quittons donc ce coin historique pour notre régiment qui lui valut une citation élogieuse et, en plus, acquit le nom de régiment de Rancourt en souvenir de la prise du pays où, le même jour, les Anglais, aidés aussi des français, enlevaient le village fortifié de Combles, de même que Bouchavesnes à notre droite.

Octobre 1916

Sans trop d’encombre, nous allons cantonner dans un camp auprès de Chipilly, dans un bois, construit en baraques, du nom de camp des Celestins où, pour la première fois depuis mon entrée dans ces misères sans nom, j’allais revoir ma famille en permission, et d’où je pars le 1er octobre pour 6 jours, tout exténué et heureux malgré tout, comme on le pense bien, de m’en être tiré encore une fois à si bon compte.

La permission, quelle joie pour les troupiers !

Désormais on ne vivra que pour cela, car le poilu qui arrive à la décrocher, après avoir subi des contrecoups semblables, est assez rare surtout à cette époque de 1916. Par la suite elles furent améliorées, et il faut entendre les camarades attendant aussi leur tour, vous crier :

« Ah le veinard ! Mon tour ne viendra-t-il jamais à moi

? ».

Après avoir serré la main à tous ces pauvres compagnons de lutte se lamentant à leur triste sort, on part le cœur allégé d’un énorme fardeau.

On se dit peut-être y aura t-il du nouveau. La guerre finira-t-elle pendant ce temps là ?

Que de projets éphémères ! On croit n’en pas voir le bout de ces six jours hélas !

Si vite écoulés pourtant.

Aussi ma permission fut complète étant cinq de la famille mobilisés.

J’eus la joie en passant à Paris de me trouver avec trois et au pays avec le quatrième et ce fut un grand hasard de nous trouver tous en permission à quelques jours près, chose rare et qui n’arriva plus par la suite.

Bref les jours s’envolèrent et il fallut repartir à nouveau et ce ne fut pas sans un serrement de cœur de quitter cette famille, avec toujours l’espoir que la prochaine fois, peut-être ce sera fini et alors ce retour mélancolique et ce cafard dont on a tant parlé.

Car c’est le moment le plus critique de ce mal inimaginable en pensant que peut-être ce sera la dernière fois que l’on se voit.

Et revenant d’être choyé comme on le pense bien et se rappelant ces dures fatigues qu’il faut aller surmonter de nouveau, et dieu seul sait dans quelles circonstances, je rejoignis donc mes camarades au même endroit où je les ai quittés une dizaine de jours auparavant, et chacun vous demande des nouvelles du pays, ce que l’on dit et ce que l’on pense et c’est le cœur bien gros qu’on raconte ce que l’on sait, avec un cafard terrible qu’il faut pourtant chasser de son mieux pour ne pas paraître ridicule et au bout de quelques jours, on reprend sa vie de troupier errant.

Le 13 octobre, ordre nous est donné de remonter en ligne au bois de St-Pierre-Vaast à l’endroit dont on avait arrêté lors de notre premier séjour en avant de Rancourt. Cette fois notre mission était de mettre le secteur en bon état et de maintenir l’ennemi coûte que coûte.

Dans cette deuxième période le temps était changé.

La pluie ne cessait de tomber tous les jours et dans ce sol argileux,

nous dûmes rester 21 jours dans la boue gluante jusqu’à la ceinture, nuit et

jour.

Si dans la première période nous avons eu à souffrir de la soif, cette

fois ce ne fut pas le cas.

De mémoire d’homme, ceux qui comme moi eurent à subir ces passages- là,

appelèrent la mort plus d’une fois.

En plus, la position était mal placée, l’ennemi étant à la lisière du

bois, mieux caché de nous, nous harcelant sans relâche de toutes sortes

d’engins où enlisés dans cette boue, il nous était très difficile de nous

mouvoir pour éviter ses coups.

Tous les soirs, à la tombée de la nuit, nous subissons des feux de

barrages où les obus par bonheur, dans ce sol boueux, n’éclataient que

difficilement, mais anéantissaient tous nos frêles travaux.

Et je me rappellerai toujours, ayant réussi à me construire un petit

abri dans la paroi de la tranchée, qu’un 77 eut l’audace de traverser le

parapet et de rentrer dans un petit trou, juste à côté de ma tête, et verrai

toujours cette chose brillante devant mes yeux, voulant y toucher avec ma main

et me sentant brûlé, je lâchais tout en déambulant au plus vite de crainte

qu’il n’éclate, inutile précaution car s’il avait eu à éclater, je ne serais

plus de ce monde.

Fatigué de rester debout dans cette nuit noire, pataugeant dans l’eau,

je demandai conseil au camarade le plus proche qui me pria de ne pas le

toucher, pouvant éclater d’un moment à l’autre. J’attendis donc encore quelque

temps sous la pluie battante et, fatigué, je m’armai de courage et avec

précaution je jetai mon hôte malfaisant derrière le parapet, sans le moindre

accident. Me repentant de n’avoir pas agi plus tôt et tranquille, je rentrai

dans mon petit trou tout transi de froid par la pluie.

Désespérant à jamais de sortir de ce bourbier, les pieds ankylosés, on

souffrait de la faim. Car la chose encore la plus pénible était le

ravitaillement, d’où il était forcé de fait, de faire à tour de rôle plus de

quatre heures dans la nuit.

À chaque instant, on s’enfonçait dans les trous d’obus remplis d’eau et

impossibilité d’en sortir seul ou forcé à y mourir comme ce fut le cas pour

beaucoup, voyez d’ici le tableau.

Bien souvent le ravitaillement était perdu dans ces trous et à l’arrivée, on partageait en frères ce qui avait pu arriver (vin ou pain) pour ne pas mourir de faim. J’ai été souvent obligé de partager un quart de vin et un tout petit bout de pain, sale de boue, avec quatre camarades, pour toute la journée.

Aussi les rangs diminuaient à vue d’œil, la moitié d’entre nous ont les pieds gelés à force d’humidité.

Les murmures commencent de toutes parts, on nous supplie de rester encore quelques jours, et malgré la bonne volonté de tous, on est démoralisés. Si le temps était beau on s’ennuierait moins mais pas un jour sans pluie. Nous sommes dans un état lamentable et remplis de boue, des pieds à la tête, engourdis de tous nos membres, nous maugréons à notre triste sort.

Enfin toute souffrance a un terme.

Novembre-décembre 1916

Après vingt et un jours passés dans ce bourbier ensanglanté, nous

sommes relevés par je ne sais quel régiment de Chasseurs (*) et

avec mille difficultés à marcher avec

nos pieds gonflés et, me souvenant que quelques-uns ayant eu le malheur de

quitter leurs souliers, ne réussirent plus à les remettre, et contraints

d’aller nu- pieds.

Tous, on a la sensation de marcher sur des épines ou des petits

cailloux tranchants, quelle souffrance ! Mais le courage nous aide et arrivons

au lieu-dit la ferme Le Priez où nous

passons encore trois jours en réserve dans des anciennes tranchées boches.

Pour tout abri, aux abords de

cette ancienne ferme, dont nous ne parvenons même pas à trouver l’emplacement,

nous couchons comme d’habitude en plein air et à proximité de notre artillerie,

ce qui contribue à nous faire marmiter et vraiment on attendait mieux que cela.

Moi et mon camarade Moreau,

désireux de nous reposer et de nous déchausser, depuis ces vingt jours, nous

piochâmes toute la journée pour dégager l’entrée d’un ancien abri boche, comblé

par les obus.

A la nuit, nous parvenons enfin à nous installer, si

on peut appeler cela confortablement, mais à l’abri de la pluie et du froid et

notre grand dessein de pouvoir nous étendre en toute sécurité était réalisé.

Déchaussés, quel soulagement et de quel profond sommeil dormions-nous quand,

soudain, dans la nuit nous fûmes réveillés par un bruit sourd et recouverts de

terre et de débris de toute sorte. Pas de doute, un obus sans doute

s’écrie-t-on, mais n’étant pas en trop mauvaise posture, nous y restâmes malgré

tout jusqu’au jour. Nous nous rendons vite compte du danger auquel nous avions

encore échappé cette fois.

Notre travail du jour précédent était à refaire mais, pour nous, il

s’agissait de sortir de notre trou, chose assez difficile, pas d’outils avec

nous. Nous sommes forcés de retirer cette terre boueuse avec nos mains pour

tâcher de nous faire entendre des quelques camarades non loin de là.

Au bout de quelques temps, nous sortons de cette mauvaise posture et

tant bien que mal, recommençons notre tâche, arrive qui voudra.

(*) : Il s’agit du 64e bataillon

de Chasseurs qui a relevé le 151e le 2 novembre 1916.

Extrait du

JMO : La boue…

Les deux autres jours se passèrent sans encombre et, reposés un

peu, le 13 au soir (*) nous partons très loin nous dit-on. Nous

traversons Combles tout en ruines et au jour arrivons enfin dans un petit

village.

Quelques heures après, gelés, exténués, hideux, sales, remplis de vermine, nous embarquons en auto au lieu-dit Suzanne, dans une petite vallée de la Somme et repassons à Villers-Bretonneux, Amiens et débarquons dans la nuit du 14 novembre à Gournay-en-Bray, loin encore une fois de ces champs de désolation.

Nous y restons une huitaine, nous réconfortant un peu avec ce bon lait de Normandie et rembarquons en chemin de fer, passant par Paris, Versailles et arrivons à Épernay. (**)

Nous allons cantonner dans un petit village appelé Le Baizil où nous nous reposons une quinzaine pour aller occuper un nouveau secteur entre Pontavert et Berry-au-Bac (***), sur les bords de la Miette, face à la ferme du Choléra le 14 décembre 1916.

L’année 1917 allait encore ajouter de nouvelles misères aux anciennes en ne voyant aucun résultat pouvant amener à la fin.

(*) : Il s’agit du 6 novembre,

les souvenirs d’Auguste sont inexacts.

(**) : Le régiment y est arrivé

le 14 novembre au soir.

(***) : Le régiment y est arrivé

le 3 décembre.

1917

Après avoir occupé ce nouveau secteur très calme en ce moment là, où de temps en temps nous allions passer quelques jours au repos soit à Roucy ou à Bouffignereux. Enfin, c’était plutôt un secteur de repos où nous trouvions à peu près ce que nous voulions et n’étions pas trop malheureux.

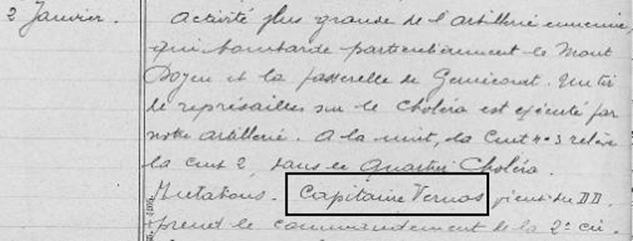

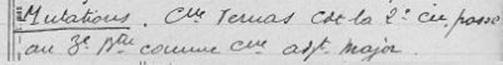

Entre temps arrive un nouveau capitaine à la compagnie, du nom de Vernas.

Un brave Parigot qui me choisit comme ordonnance et le 22 janvier 1917, nous partons tous les deux à Ay où il devait faire un stage de quinze jours et moi lui soigner son cheval.

Bien nous en prit car la gelée à cette époque prit si fort que, de mon existence, je ne me souviens pas avoir vu. Je plaignais les camarades laissés aux tranchées par ce froid terrible pendant que moi je couchais, chose rare, dans un bon lit bien chaud, me trouvant un privilégié en la circonstance.

Mon stage à Ay me rappelle encore un heureux souvenir.

Que ne vois-je pas un beau matin en allant déjeuner : la section d’autos du numéro de mon frère Aristide, celui que déjà j’avais le bonheur de rencontrer dans la Somme. J’eus tôt fait de le trouver et pensez quelle nouvelle joie encore.

Cette fois nous étions plus gais qu’à notre première rencontre sur la Somme.

Nous passâmes une bonne journée malgré ces froids si durs et le soir partageai mon lit avec lui. Il devait repartir dans la nuit dans la direction de Châlons-sur-Marne.

Dans la maison où nous logions au 58 rue de Châlons, la concierge, une Berrichonne comme nous, nous reçut en vrais compatriotes ; bien réconforté, je pris congé de mon frère vers 2 heures du matin. Je ne pus refermer l’œil de la nuit en pensant aussi à toutes nos misères, lui, dirigeant sa voiture d’un froid pareil où on risque à tout moment d’être congestionné et j’avais presque honte dans ce bon lit en réfléchissant à toute sorte de chose.

Février 1917 Aisne : Gernicourt

Le 7 février, je prépare les malles de mon capitaine, nous quittons Ay le lendemain, moi avec le cheval, mon capitaine plus heureux obtint une permission pour aller embrasser les siens à Paris.

Toujours par un froid aussi vif, après avoir couché en route, je trouve mon régiment le 10, dans un petit pays à quelques kilomètres de Condé-en-Brie où je regrettais mon bon lit d’Ay, car n’ayant pu trouver pour coucher comme toute fortune que la porcherie du maire où, enfoui dans la paille avec mes camarades, nous avons de la peine à nous réchauffer.

Le 16, une revue est effectuée par le Général DEVILLE et le général de corps d’armée où on décore le drapeau de notre régiment de la croix de guerre. (*)

En même temps les officiers, sous-officiers et soldats m’ont décoré par la même occasion en raison de ma belle conduite à Rancourt le 25 septembre 1916, on me décerna la croix de guerre.

Le Général Deville, ancien colonel du régiment, félicita le régiment 151 de Rancourt, retraçant ces glorieux passages à cette époque et réconfortant tous ces hommes aux trempes d’acier de ne point faillir à leur devoir, que la lutte serait encore longue mais certaine du triomphe.

(*) : La 42e division d’infanterie (8e et 16e chasseurs, 94e, 151e et 162e RI) est

citée :

« Division

d’élite, qui a pris la part la plus glorieuse à toutes les opérations les plus

importantes de cette campagne, la Marne, l’Yser, l’Argonne, la Champagne,

Verdun. Sous la direction énergique du général DEVILLE vient de donner en

septembre 1916, de nouvelles preuves de son esprit d’offensive sue la Somme, en

enlevant des positions fortement organisées et âprement défendues.

Les

8e et 16e chasseurs, 94e, 151e et

162e RI se sont acquis de nouveaux titres de gloire. »

Nous quittons donc cette belle cérémonie qui avait lieu à Condé-en-Brie et rentrons à notre cantonnement où j’ai dû arroser ma belle croix avec mes camarades, comme c’était la tradition. Je me couchai tout ému dans ma porcherie où la température commence à se radoucir (16 février 1917).

Le 19, avisé de mon départ pour ma deuxième permission où profitant de deux jours supplémentaires, comme c’est réglementaire à tous les décorés. J’en profite pour passer voir mes vieux parents dans le pays où j’ai été élevé à Farges dans le Cher, où je fus reçu à bras ouverts, ainsi que tous les amis de mon enfance.

Me restant 7 jours, je me rendis par les voies les plus rapides au domicile conjugal où ma femme m’attend avec impatience, heureux encore une fois d’être réunis.

Après mille gâteries, il faut repartir avec cet infernal cafard, recommencer cette vie de manant et de bohémien.

Comme à l’habitude, je passai par Paris où je profite pour rendre visite à ma famille où à chaque fois je fais une halte d’une journée après un voyage monotone comme il arrive à un permissionnaire qui rentre. Je retrouve mon régiment en ligne au même endroit où nous étions auparavant. Pour moi il y avait du changement : pendant mon absence, mon capitaine a été nommé adjudant-major au 3ème bataillon.

Je le rejoignis dans le petit village de Gernicourt, j’allais donc quitter mes vieux compagnons d’armes car les bataillons d’infanterie à cette époque se remplaçaient les uns aux autres de la 1ère ligne à la deuxième.

Depuis notre retour dans le secteur, bien des changements étaient faits. C’est ainsi que deux régiments de la 42ème division d’infanterie et 162ème formaient la 69ème division avec le 267ème de réserve et de même que les bataillons, on se relevait réciproquement à tour de rôle (6 mars 1917).

Mars-Avril 1917 : Aisne : Gernicourt, Sapigneul, L’attaque du Chemin des Dames

On murmurait fort aussi qu’une attaque de grande envergure se préparait à cet endroit et les grands travaux entrepris à ce sujet nous permettaient de n’en pas douter.

En cette année 1917, les perfectionnements de notre outillage de guerre commençaient à se faire sentir : fusils mitrailleurs en abondance, tromblons à lancer les grenades, revolvers pour les grenadiers, fusées de cinq ou six sortes, bref ce qui augmentait le poids toujours croissant du fantassin.

De plus, le masque à gaz était rectifié, vu le nombre de plus en plus nombreux des obus à gaz. Jusqu’à cette époque, je n’ai pas eu à souffrir de cette méthode monstrueuse quoique l’emploi dans plusieurs endroits nous causait des pertes douloureuses.

Mais aussi, à partir de cette époque, ce fut un développement toujours croissant de part et d’autre et un ennemi de plus pour les combattants qui devenait de plus en plus terrible tous les jours, faisant autant de ravages dans notre artillerie que dans l’infanterie.

Le seul moyen de s’en préserver était le masque qu’il fallait toujours porter avec soi aussi précieusement qu’un talisman et retransformé de temps en temps suivant les progrès du gaz employé entre temps.

À cette époque nous nous trouvons donc en réserve au village de Gernicourt, recouvert d’une épaisse couche de neige, très tranquilles et bien à l’aise dans ce petit village, n’étant presque jamais bombardé malgré qu’ayant beaucoup souffert en 1914-1915.

L’ennemi se rendait compte de nos desseins futurs, il entreprit le bombardement systématique du pays où il nous causa d’énormes pertes. De ce changement si soudain et à partir de ce jour, le secteur changea d’aspect. Il devint meurtrier de plus en plus où il nous fallait malgré tout exécuter des travaux en vue de cette attaque projetée et désormais recommençait pour nous la vie d’enfer de nos jours malheureux.

Le 10 mars, notre bataillon 3ème, que je ne devais plus quitter de ma campagne, alla passer quelques jours de repos à Bouffignereux. Nous croyant en sécurité, nous fûmes copieusement marmités où pas un obus n’était tombé depuis 1914, d’où force aux habitants civils de quitter le pays pour échapper à une mort inutile et tous les jours il en fut ainsi dans des villages avoisinants tel que Rouey et autres dont les noms m’échappent.

De notre côté, notre artillerie toujours croissante de jour en jour s’installait en silence, ne tirant que le moins possible afin de ne pas se démasquer avant l’heure venue et le 15 au soir nous allons à notre tour relever un bataillon du 162ème aux lieux-dits Sapigneul et la Sucrerie, où après la fonte des neiges, nous pataugions encore une fois dans la boue implacable.

En face, la fameuse cote

108 d’où l’ennemi nous dominait de partout, très nerveux, il nous harcelait

au moindre geste. Soit qu’il était impatient de nos gestes ou craignant

l’attaque imminente (car nous savions que Noyon et les environs étaient

reconquis) et l’ennemi battait en retraite. (*)

Il ne nous laissa pas le moindre repos faisant des coups de mains fréquents avec ou sans résultat mais d’une nervosité à toute épreuve.

(*) : Non, les Allemands ne

battaient en retraite, ils venaient d’exécuter un audacieux recul stratégique,

pour raccourcir leurs lignes.

Le 23, le deuxième bataillon de 267 nous remplace et allons en réserve dans le village de Cormicy où l’ennemi ne cesse de bombarder tous les jours et là, malgré tout, nous couchons dans les maisons où je suis cantonné avec mon capitaine dans la maison abandonnée du docteur le 24 mars 1917.

Après avoir passé quelques jours de repos, nous partons de nouveau occuper Berry-au-Bac, complètement démoli, et nous sommes installés sous la voûte de l’Église, transformée en poste de commandement.

Comme partout le marmitage faisait rage afin d’empêcher nos préparatifs qui commencent à prendre tournure. Ne l’oublions pas, la préparation d’une attaque à cette époque nécessitait un travail monstre d’au moins quelques mois et au moyen de l’aviation, l’ennemi était renseigné sur nos points sensibles, gênant l’accomplissement au prix d’immenses sacrifices pour nous, nous coûtant plus de pertes bien souvent que l’attaque.

De même que l’organisation du terrain, une fois l’avance faite et d’où, bien souvent, on ne se rend pas compte de la grandeur de cette tâche accomplie par les unités y contribuant à ces moments pénibles.

De notre côté, notre aviation, perfectionnée et augmentée, commençait à se donner de l’air et tenir tête à celle de l’ennemi, si supérieure jusqu’à ce jour. On espérait en son concours pour cette grande offensive proche, dont on se voyait l’éloge vantée un peu trop par nos gens d’arrière car à cette époque, aux yeux des fantassins, on la considérait comme une arme de fantaisie sans se soucier le moins du monde de son utilité.

Quelques-uns malgré tout de ces aviateurs embusqués, comme on les appelait à cette époque, faisaient bravement leur devoir et en voyant le grand nombre voler au-dessus de nos têtes, on commença à attendre de son emploi une aide matérielle et morale en nos jours pénibles, si souvent abandonnés à nos tristes sorts, et nos chefs nous la définissaient à nos yeux comme le cavalier éclaireur d’antan.

Notre temps de secteur accompli vers le 7 ou le 8 avril, nous allons cantonner dans des baraquements situés dans un petit bois au-dessus de Vaux-Varennes pour nous préparer et nous initier à la ruée proche, nous dit-on, qui aura peut-être le bonheur d’amener un résultat décisif de cette malheureuse guerre.

On nous fit des conférences nous démontrant l’ennemi épuisé, las de la guerre, possédant un matériel usagé, n’ayant plus de pain et d’une qualité infectée (c’était un peu vrai) si bien que j’ai rarement vu par la suite le moral de tous ces hommes fatigués de cette lutte sans résultat, élevé à ce degré, tous ayant foi dans le succès final si proche.

Nous attendions cet assaut formidable presque en chantant et c’était aussi le cœur joyeux que nous voyions arriver sans relâche des canons de tous calibres nuit et jour, dont les artilleurs nous vantaient l’efficacité, escomptant eux aussi le succès assuré.

De nos cantonnements tout remplis de verdure par ce printemps 1917, nous faisions déjà des projets de retour dans nos familles prochainement et c’est dans ces circonstances que nous apprîmes que l’attaque était pour le 15 avril puis retardée d’un jour.

Ce serait le 16 et, joyeux après avoir pris toutes les précautions possibles, on nous donne l’ordre de nous rendre à notre emplacement désigné à l’avance, par un temps assez beau le 15 après-midi.

L’attaque du 16 avril 1917

Vers 4h du soir, nous fîmes une petite halte afin d’éviter l’encombrement où surgissaient des milliers d’hommes de tous côtés faisant comme nous afin de se rapprocher le plus possible avant la nuit pour pouvoir se rendre, au jour, au point désigné.

Mon capitaine et moi ainsi que les guides de notre bataillon recevons l’ordre de partir en avant pour reconnaître l’emplacement des compagnies et revenir ensuite au-devant de la colonne afin de bien aiguiller tout ce monde au bon endroit pendant la nuit.

Nous retraversons Bouffignereux où les premiers obus faisaient rage. Un bataillon du 145ème Territorial occupe le pays pour effectuer différents travaux et c’est déjà la débandade parmi ces pauvres vieux pépères comme on les appelle, subissant eux aussi des pertes, pourtant si loin du champ de bataille.

Nous autres n’avons pas de temps à perdre. Nous traversons le pays tout fumant et une fois arrivés au lieu-dit Bois Blanc, nous empruntons un petit boyau destiné aux troupes de relèves et d’attaques. Dans ce petit bois que nous traversons, nos batteries subissent un marmitage terrible.

Quelle avalanche d’obus pour traverser ce petit bois où notre boyau était enchevêtré de gros arbres coupés par la mitraille.

Nous arrivons à Gernicourt et au canal que nous traversons ; déjà bien du changement était survenu depuis notre dernier séjour en ces endroits que nous connaissons admirablement bien. C’est ainsi que le pont en fer du canal était coupé et gisait en deux tronçons au fond de l’eau.

Nous dûmes le traverser sur des ponts improvisés (*) par le génie et de même nous passons l’Aisne sans encombre et arrivons juste à la nuit à nos emplacements de départ pour demain matin. Après avoir bien vérifié l’emplacement de chaque compagnie numéroté sur une pancarte, les guides repartent attendre la colonne.

Moi, je reste avec mon capitaine garder tous les effets de ces camarades repartis.

(*) : La traversée de l’Aisne (sur

une passerelle) s’effectua de nuit, sous la pluie et les bombardements. Le JMO

dit :

« Le

temps est épouvantable, les chemins défoncés, l’obscurité profonde (…), après

des efforts inouïs, le régiment atteint péniblement sa position…»

Ici c’est le marmitage continu et fort heureusement je suis bien tombé à côté d’un petit abri où je me mets avec mon capitaine attendant la colonne et notre commandant Boulanger qui commande le 13ème en ce moment.

Et c’est le cœur joyeux malgré tout, que je réfléchissais à notre journée de demain et pensant aussi aux difficultés inouïes que vont avoir les camarades pour traverser ce bois meurtri (*) que nous autres avons eu de la peine à franchir pendant le jour. Car tout le monde était chargé comme des bourriquots.

Au départ, on avait distribué 4 jours de vivres, une musette de grenades, des fusées, bref, c’est au prix d’une fatigue que seul on peut surmonter en ces moments là et il faut les avoir faites ces marches de nuit pour bien s’en faire une idée. Malgré cela tout le monde avait bien espoir en voyant le nombre de nos pièces se touchant presque sur notre parcours.

Malgré la fatigue et la nuit blanche durant laquelle nous avions appris que l’heure de l’attaque était à 6h, tout le monde était prêt et, quelques minutes avant, les cœurs se gonflent, nous raidissant de courage en nous disant peut-être sera-t-il la dernière fois.

Mille pensées vous reviennent en ces douloureux moments, on pense à la famille et c’est dans ces rêveries que juste à 6h nous bondissons hors de nos tranchées comme des enragés afin de nous soustraire aux tirs de barrage ennemi car quel est celui qui ne connaît pas ce danger meurtrier en le traversant.

(*) : Le régiment avait comme

mission de s’emparer du bois du Claque-Dents. (JMO)

Notre progression a été si vite qu’en moins de cinq minutes, nous sommes déjà dans les positions boches de premières lignes où jadis se trouvait la ferme dite Le Choléra où l’ennemi s’était installé copieusement depuis 1914. Nous cherchons de tous côtés les défenseurs en remontant d’un entonnoir à l’autre où nous nous rendons compte de l’effet de destruction de notre artillerie de tranchée.

Sous ses coups, les abris bétonnés s’étaient effondrés, on avait beau regarder mais en vain, les quelques survivants restants à cet endroit étaient cachés dans leurs abris surpris de notre arrivée si soudaine. Voyant le peu de résistance, nous nous attardâmes pas plus longtemps, laissant le soin de capturer ces damnés aux troupes spéciales désignées à cet effet appelées nettoyeurs de tranchées.

Nous sûmes plus tard que ce fut une lutte d’un terrible corps à corps souterrain lorsque quelques jours après nous eûmes l’occasion de visiter cette forteresse souterraine. On n’eut pas de peine à le croire. Si bien que trois jours après notre passage on recevait encore des coups de feu de part et d’autre dont quelques entêtés ne voulaient pas croire à notre succès, attendant un retour offensif des leurs, car ce n’était que tunnels se croisant d’un côté de l’autre sous cette fameuse crête du Choléra.

Nous continuons donc notre marche en avant, suivant nos obus de 75 tel un chasseur suit son chien, afin d’enlever la deuxième position sans plus de mal.

Soudain l’ennemi déclenche son tir de barrage et chacun rit de bon cœur en voyant ces obus tomber devant nos tranchées de départ où maintenant toute la vague en est déjà loin et on s’en émeut pas davantage. Et, contents du bon tour joué à ces rusés de boches qui comptaient bien nous anéantir avec leur barrage au départ, chacun disait :

« Ils en sont pour leur frais ».

Mais tout allait trop bien, les choses se gâtèrent, maintenant la pluie commençait à tomber et on s’impatientait de marcher trop lentement. Nos obus n’avançant pas assez vite, force était de faire pareil et malheureusement le calcul de cette cadence n’était pas bon, l’ennemi d’arrière mitrailleur, pour la plupart dissimulés dans la plaine, le long de la Miette, avait tout le temps de faire ses préparatifs, même devant notre barrage roulant peu fourni.

Si ne voyant aucun de nos avions à cette heure matinale sauf un avion divisionnaire qui essaya de faire son devoir en faisant des signaux convenus à l’artillerie ou autres services compétents, il n’en fut pas de même de l’ennemi qui déjà avait lancé son aviation au-dessus de nous, nous mitraillant.

Ses aviateurs eurent tôt fait d’abattre nos malheureux avions inoffensifs qu’on nous a tant vantés. On en voyait point, cependant malgré la pluie, les avions ennemis ne nous quittaient pas d’une semelle réglant le tir de leurs canons dont maintenant, nous recevons ses coups.

Les pertes commencèrent et à ce moment un gros 210 tua notre brave Rémy, adjudant de notre bataillon, ecclésiastique originaire de Verdun, et en blessant plusieurs autres dont l’ordonnance du commandant, bref, ce fut un moment pénible qui désorienta notre bel entrain.

Maintenant, l’ennemi, averti de toutes parts, nous harcèle. Les balles sifflent et en plus ces vilains oiseaux légers nous mitraillent à guère plus de cent mètres de haut. Nous tirons dessus mais sans résultat et quel réconfort moral si nous voyions arriver aussi quelques-uns de nos avions chasser ces chiens maudits au-dessus de nos têtes, mais toujours rien.

On se demande à quoi attribuer cette non-apparition un jour comme celui-ci où tout le monde fait bravement son devoir. Et puisque la pluie n’empêche pas à l’ennemi de voler, pourquoi les nôtres ne volent-ils pas, ce que l’on a jamais su, nous autres pauvres martyrs, et encore une fois on en était réduits à nos propres moyens subissant tout sans récriminer.

Aussi l’entrain se raffermit de plus en plus, mais il faut avancer coûte que coûte nous dit notre brave colonel Moisson, passant en ce moment, nous réconfortant de son mieux, nous disant que ce soir il faut aller coucher à Prouvais, village que je ne connus jamais, distant d’au moins 8km d’où nous sommes.

C’est au prix de durs sacrifices avançant par des bonds sous la mitraille et les obus à gaz et à force de courage, que l’on arrive à la troisième position boche dite tranchée du Ruisseau vers onze heures et demie.

Maintenant notre barrage roulant est au moins en avance de 3km sur nous où d’après les calculs de nos états-majors, nous devrions être à cette distance, belle organisation ma foi.

Décimés, ne pouvant plus avancer, nous restâmes dans cette tranchée un bon moment quand tout à coup, vers midi, nous voyons arriver des tanks. Tout ébahis en voyant arriver ces espèces d’autos blindées dont on nous avait bien parlé un peu ces derniers temps mais à peine voulait-on y croire.