Souvenirs de guerre de Pierre Antoine BOURSEIRE

Sergent au 147e régiment d'infanterie, puis prisonnier à Cottbus

Mai-décembre 1918

Pierre BOURSEIRE, né en 1897 à Ollaix (63), fut incorporé en janvier 1916 (à 19 ans) au 15e régiment d’infanterie. Il était instituteur intérimaire à cette date. Caporal le 15 septembre 1916, puis sergent le 15 octobre de la même année, il passe au 147e RI en août 1917. Voir sa fiche matriculaire. Il nous raconte les terribles journées de fin mai 1918 et son internement en Allemagne. Notes originales écrites à Cottbus (Brandebourg).

Merci à Jean-Claude pour le carnet.

Merci à Marie-Hélène, Géris, André, Philippe S, Franck C, pour la recopie des pages du carnet.

![]()

27 mai 1918

Embarquement du régiment (147e RI) avec la division à Mussey, près de Révigny.

On avait cantonné à Villote-devant-Longwy après un séjour en tranchées de 45 jours sur la rive droite de la Meuse (Le Prophète, Bois des Caures). (*)

Trajet à pied jusqu'à la gare (une quinzaine de kilomètres), défilé devant le colonel...

Selon les tuyaux des cuisines, la division allait au grand repos dans la Somme pour manœuvre avec les tanks en vue d'une grande offensive dans cette région.

Il avait été distribué deux jours de vivres : boules, vins, conserves, œufs durs.

Il faisait chaud. On mangea et bu, on épuisa nos provisions, sauf le pain car on pensait à la popote de l'arrivée.

Tout était normal quand...

A Château-Thierry, le train s'arrête...

Sur le quai, des Anglais nous font comprendre que les Allemands ont attaqué sur le Chemin des Dames. Mais cela nous concernait-il ?

Cependant à la nuit, changement de direction. Nous roulons par la Ferté-Milon puis à Cormicy, arrêt.

Où allons-nous ? Que va-t-on faire ? Encore des tuyaux : nous sommes en réserve d'armée.

Puis marche dans la nuit ; ciel clair, routes blanches, civils fuyant avec leurs charrettes.

Grand-Rozoy : bombes d'avions ; on se couche dans les fossés. Des gens sont tués sur le seuil de leur ferme. Les avions allemands « éteignent » notre DCA. On marche le long des blés pour laisser la route aux civils.

Puis on s'enfonce dans les bois, près d'un petit village (Courdoux) ; On y cantonne : défense de se déséquiper. On s'endormit, écrasés de fatigue.

(*) : Durant cette période dans le secteur de Verdun, le

régiment avait perdu environ 600 hommes tués, blessés et disparus.

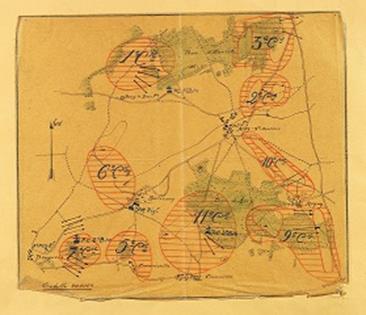

Carte de la position exacte du 147e RI le

28 mai 1918 (JMO), au sud de Soissons. Courdoux se trouve à 2km à l’ouest de la

ferme de Bussy-le-Bras. BOURSEIRE Pierre est dans la 1e compagnie. Cliquez sur

la carte pour agrandir.

28 mai 1918

De bonne heure nous fûmes sur pied.

Je demandai au cuistot de la compagnie de nous faire le jus et de nous donner un casse-croûte.

Pas le temps : traditionnel coup de pied dans la marmite. Il fallait partir dans dix minutes. On éventra néanmoins quelques boîtes de confitures et les tartines furent vite dévorées.

Dans une fiévreuse activité on compléta les munitions. Chacun 300 cartouches, des fusées, des pistolets. Les sous-officiers reçurent une boussole, des carnets de compte-rendu contenant des instructions secrètes sur leur utilisation en cas d'attaque.

Équipement arrimé, sac au dos et en route !

Je me fis donner une carabine par le sergent-major, n'ayant pas de fusil : d'une courroie de musette je fis une bretelle et glissai ces chargeurs dans ma cartouchière.

..........................

Nous ne savions rien sur la situation. La surprise était si grande que l'on ne nous avait donné d'autre ravitaillement que celui reçu à Mussey.

Personne ne soupçonnait la gravité de la situation. Même quand l'ordre vint d'occuper les positions de 2e ligne de résistance, nous ne pensions pas que notre intervention fût nécessaire car il y avait suffisamment de troupes devant nous.

Car on nous disait que l'ennemi avait tenté une diversion sur l'Aisne et qu'il s'engageait à fond dans la Somme. Son avance dans notre secteur serait vite contenue par les divisions que nous avions devant nous.

Réflexions trop optimistes car, en effet, quelques 105 fusants repéraient la route dans la direction du village au loin, dans la plaine, un nuage noir de fumée d'où partaient de sourdes détonations.

L'ennemi n'était donc pas à une centaine de kilomètres comme on nous l'avait laissé entendre.

Le mutisme sombre des officiers était assez éloquent.

Cependant, la confiance ne nous avait pas abandonnés. La guerre en rase campagne, parmi la campagne fleurie, était pour nous une nouveauté qui ne nous effrayait pas trop.

Nous quittons donc Courdoux où les derniers civils déménageaient en hâte et où le facteur continuait sa tournée !

Il fait un temps magnifique : soleil ardent, ciel pur, campagne opulente. Des vaches abandonnées paissent tranquillement. Dans les pondaisons, les oiseaux gazouillent, les blés ondulent, les haies d'aubépines fleuries sentent bon.

Vie débordante de la nature alors que les hommes vont s'entretuer. Quel contraste !

Nous continuons notre route en colonne par 2 pour dégager un chemin encombré de convois de toute sorte. De temps en temps, quand les avions ennemis nous survolent, nous nous « planquons » dans les fossés. Les avions survolent sans cesse nos arrières.

Nous atteignons enfin la lisière S.O du bois d'Arcy où il nous est permis de nous reposer, tandis que les officiers et chef de section reçoivent des instructions... Il peut être dix heures.

Vers 13 heures, le capitaine ordonne la marche d'approche par ½ section par deux, direction de l'ennemi N-N-E.

La 1e cie (*) est réserve du bataillon. Elle se déploie dans la partie sud du bois d'Arcy, par une petite pente.

La 2e cie tient au N-E la ville d'Arcy-Sainte-Restitue dans la plaine à notre droite.

La 3e cie est presque à la lisière nord du bois, soutenue par un peloton de notre compagnie.

Quant à ma section (2e), elle est avec la 3e à la disposition du commandement pour la contre-attaque.

(*) : Compagnie

.......................................

La position que nous tenons paraît à priori se prêter admirablement à la défense. Le bois d'Arcy couronne un plateau qui a vue sur la vaste plaine qui s'ouvre sur Braisnes et la vallée de la Vesle. (Voir vue google maps ici)

L'horizon, à une quinzaine de kms au nord est barré par des plateaux parallèles à la Vesle. Après les premières crêtes se creuse la vallée de l'Ailette puis on remonte sur le Chemin des Dames où eurent lieu les sanglants combats de 1917 (échec de l'offensive Nivelle, mutineries qui s'en suivirent).

Le village, d'Arcy, au N-E, bien flanqué, semblait être un bon obstacle à une infiltration ennemie dans cette large coupure.

Enfin vers l'Est, et sur la même ligne que notre position, une série de hauteurs boisées formaient une barrière naturelle à une avance ennemie. Celle-ci devait donc être stoppée ici.

Étant soulagé du « barda » je cherchais comment pourraient se dérouler les combats qui sont proches.

Comme le lieutenant de la section part pour se mettre en liaison avec les 3 compagnies du bataillon, je l’accompagne.

Chemin faisant, j’observe derrière un boqueteau des officiers d’artillerie penchés sur leurs cartes. Des coureurs s’affairent dans toutes les directions ; sur la route s’écrasent par intermittence de grosses marmites. Dans la plaine un bataillon revient en arrière en formation d’approche et les lignes noires des sections dessinent un losange qui se meut à travers les champs de blé.

Puis nous rencontrons le commandant B… (BENECH) et son état-major, tous à cheval.

De temps en temps nous nous engouffrons sous les taillis pour nous dérober à l’activité infatigable des avions ennemis qui rasent les arbres et nous mitraillent.

Le bois donne également asile à un bataillon du 158e RI que nous devons relever, parait-il. (*)

Partout c’est un fourmillement d’activité.

Des agents de liaison, la face ruisselante de sueur, cherchent leurs unités. Des sections se mélangent et les serre-files (Officier gradé qui est placé au bout d'une colonne lors d'un déplacement de troupe) maintiennent à grand peine un peu de cohésion.

(*) : C’est exact. Ferdinand GILLETTE, du 158e RI, le

décrit aussi dans ses carnets de guerre, ici.

Texte ajouté en bas de page

: Commandant le régiment en l’absence du Colonel BOURGEOIS (en fait

lieutenant-colonel), en permission : le Commandant BENECH. Le 1er bataillon (le

nôtre) avait pour chef le Cdt (en fait capitaine) WERNER, dit « Dudule ». Il remplaçais le

commandant de la VERNETTE.

Notre compagnie était commandée par le nouveau capitaine,

COQUEREL, un homme charmant.

----------

Je m’entretien longuement avec un jeune officier d’état-major

qui m’apprend enfin la vérité :

Les Allemands sont là, dans les blés, à 4 ou 5 km devant nous et reprennent haleine avant de poursuivre leurs attaques.

La Malmaison, le chemin des Dames, Braine, sont tombés hier entre leurs mains. Ainsi dans la seule journée du 27, le premier jour de leur offensive, ils ont percé des positions soit disant imprenables (1) et avancé de 20 à 30 km.

Quant aux troupes qui sont là devant nous, la 43e division, elles sont déjà engagées et nous constituons les premières réserves.

Nous allons bientôt entrer dans la danse !

(1) :

Texte ajouté en bas de page : Elles n’avaient pu être prises, en effet,

par nous en 1917, malgré d’effroyables pertes et on n’y avait laissé qu’un

rideau de troupes : 2 divisions, le commandement étant persuadé que l’ennemi

n’oserait jamais s’attaquer au Chemin des Dames.

----------

Nous atteignons enfin les emplacements tenus par la 3e Cie flanquée par un peloton de la 1ére CM (compagnie de mitrailleuses).

Je retrouve mon bon camarade BOURDIER et plusieurs sous-officiers.

Les 77 et les 105 s’écrasent avec fracas sur les lisières Nord du bois et leurs déchirantes détonations se répercutent et s’amplifient dans les vallonnements fleuris.

En regagnant nôtre section, le sous-lieutenant BERRIER me montre les avant-postes des chasseurs (le 1er BCP) en tirailleurs devant Arcy. Des points noirs s’égrènent en un long chapelet tendu parmi les betteraves.

De retour à l’emplacement de la section, comme il n’y a rien à faire, pour le moment, je me repose. Aux questions dont m’accablent les hommes, je raconte, en l’atténuant, ce que j’ai appris sur la bataille.

Des isolés, appartenant surtout au 214e régiment d’infanterie retournent vers l’arrière, ce qui me surprend que des gens abandonnent leur poste de combat en un tel moment. Mais nous les écoutons pourtant raconter leurs prétendus exploits, anecdotes aussi héroïques que peu vraisemblables. Un grand gaillard nous montre une paire de gants dont il aurait dépouillé un capitaine ennemi, tué par lui, etc…

Tous prétendent avoir subi de lourdes pertes et accusent de nombreux disparus.

28 mai (soirée du)

Les journées sont longues fin mai.

Des poilus sont partis vers une ferme Lauroy (ou Damoy ou Dauroy - non trouvée?) chercher du pinard et du ravitaillement.

Ils n’ont pu obtenir que quelques bidons de cidre aigrelet qu’il leur a fallu payer 2 francs (or) le litre. On leur a refusé autre chose, sinon à des prix impossibles pour des poilus. Le paysan a du bien être plus coulant avec les Allemands qui, quelques heures plus tard, avaient envahi sa ferme ?

On se rafraichit cependant avec ce mauvais cidre que la soif ardente faisait trouver délicieux !

A la tombée de la nuit, une claire nuit de mai au ciel serein piqué de milliers d’étoiles, une douceur sereine pénètre l’âme. Après une journée torride, sous un soleil brillant, la fraicheur du crépuscule apporte une sensation de vigueur et de vie nouvelle.

Le canon s’est tut…seuls les grillons et les sauterelles mêlent dans l’ombre, leurs crissements sonores. Dans la plaine noyée de brume flotte comme une légère écharpe. Ce sont les fumées d’obus qui se dispersent.

Pourtant de temps en temps une mitrailleuse égrène son rosaire de notes sèches et que sifflent les jets de balle dans la nuit.

Soudain, vers neuf heures, une lueur rouge grandit au-dessus de la masse noire de la forêt et embrase le ciel, suivie d’un assourdissant roulement de tonnerre.

Ce sont nos 75 qui crachent de toutes leurs forces...

On perçoit nettement les éclatements qui jaillissent comme de petits volcans des lignes ennemis.

Des fusées rouges et blanches se croisent comme pour se défier.

C’est un beau feu d’artifice à contempler…d’un peu loin !

L’on nous apprend qu’il s’agit d’une contre-attaque de la 43e DI qui, dit-on, aurait refoulé les Allemands de 4 à 5 km (1).

(1) : Texte ajouté : Le 149e RI, les 31e et 1er BCP

contre-attaquent, en effet, partant de Cuiry-Housse et se dirigeant vers Lesges, avec pour objectif route Braine - La Fère en

Tardenois. Devant la charge à la baïonnette des nôtres, les Allemands se

retirèrent d’abord. Mais nos forces étaient trop insuffisantes. Elles subirent

de lourdes pertes par les mitrailleuses et les 77. Ces derniers tiraient à 600m

sur nos vagues d’assaut. L’avance fut de 2 ou 3 kilomètres reperdus aussitôt

(Renseignements fournis par les

prisonniers de ces unités après notre capture).

----------

Maintenant c’est au tour des grosses pièces ennemies de dominer le concert de leurs lugubres hurlements. La partie nord du bois est arrosée copieusement ainsi que la route et le village d’Arcy.

Les avions ennemis recommencent bientôt à peupler la nuit de leurs bourdonnements, lâchant des bombes sur les villages. On entendait s’écrouler les maisons et on voyait jaillir des incendies.

Il n’y avait de notre côté aucun avion français.

Cependant, la section avait monté les tentes. Chacun avait arrangé plus ou moins confortablement son abri. Les tentes disparaissaient sous un ingénieux camouflage.

Deux sentinelles devant les armes circulaient à l’entour du boqueteau avec consigne se donner l’alerte s’il y avait lieu.

Enfin on allait pouvoir dormir. Je m’enfonçais bientôt dans un profond sommeil oubliant la guerre, ses boches et leurs marmites.

29 mai

Il est jour de bonne heure fin mai. Je fus tiré brutalement de mes rêves par le sous-lieutenant qui ordonnait l’alerte. Il était 4 heures du matin.

En un clin d’œil les tentes furent démontées, les toiles roulées et les sacs bouclés.

Aucun évènement n’était survenu pendant la nuit. On espérait qu’après la contre-attaque, les Allemands resteraient tranquilles quelque temps.

Mais en attendant, disais-je, pourquoi ne pas creuser de tranchées et tenir quelques réseaux, alors qu’on nous avait apporté tout le matériel ?

Donc ; entre quatre et cinq heures, l’artillerie ennemie se réveille et son tir croit en intensité. Nos emplacements jusqu’à présent épargnés sont largement arrosés.

Les percutants se déchirent avec fracas, déchiquètent les arbres, hachent les pousses.

Notre artillerie riposte nerveusement par courtes rafales. Avant de battre en retraite, elle vide fiévreusement ses caissons.

Mais que se passe-t-il ? Nos canons hier postés sur les hauteurs de Lesges sont maintenant à la lisière du bois d’Arcy. Ils cessent bientôt de tirer (1).

(1) : Texte ajouté : Les artilleurs auraient abandonné

précipitamment leurs pièces sur la route. Des poilus de la 2e Cie s’en seraient servi

pour tirer à bout portant sur les boches, puis les auraient fait sauter (sous

toutes réserves).

----------

Il peut être environ 9 heures.

Pas de nouvelles…Bientôt le tac-tac des mitrailleuses grandit, s’étend….

Vers huit heures, quelques batteries du 12e d’artillerie étaient venues prendre position près de nous, dans les clairières. Cela nous réconforte un peu. Mais les pièces qui tiraient d’abord à 2300 (m), raccourcissent à 1800. De lointains 155 envoient par-dessus nos têtes quelques monstres d’acier.

Les braves artilleurs des 75 se donnent tout entier à leur tâche avec un courage simple, on dirait insouciant. En bras de chemise, calmes, ils engouffrent leurs obus et tirent malgré les marmites ennemies qui cherchent à les repérer ainsi que les avions qui nous survolent.

Bientôt nos canons tirent à 600, à 400m puis se replient à la grande indignation des fantassins.

Il n’est que trop évident que ça marche mal.

Cependant chez nos fantassins, point d’impatience. Des hommes de la section sont partis assurer la liaison, d’autres sont les coureurs de bataillons.

Le reste de la Cie a reculé ses emplacements, ceux-ci étant rendus intenables par le marmitage.

Quelques blessés cherchent le poste de secours. Un mitrailleur de la CM, blessé aux jambes et au bras, raconte que depuis 6 heures, ils ont pris contact avec les Allemands. L’ennemi, en nombre imposant, avance en vagues de tirailleurs, se dissimulant dans les blés.

Confirmant ces dires, des agents de liaison de notre 3e Cie nous apprennent que celle-ci a déjà subi de lourdes pertes (une dizaine de tués, une cinquantaine de blessés) parmi lesquels l’adjudant BONNETON, un bon camarade, le sergent V…., un camarade d’École Normale, et plusieurs autres sous-officiers. La section du Lieutenant COCHARD aurait disparu : le lieutenant BERRIER qui avait reçu mission d’assurer la liaison avec elle, ne l’a pas trouvée.

(Pour l’ensemble

du 147e RI, le JMO annonce 48 tués, 682 disparus et 234 blessés entre le 28 mai

et le 5 juin.

BERRIER rentre essoufflé, l’air sombre, lui qui, juteux de carrière, ne se démoralisait pas facilement. Chacun sentait que ça allait mal et s’attendait à entrer dans la bagarre. Jusque-là on était resté en alerte, attendant les ordres du chef de bataillon.

Personne ne veut cependant laisser paraître l’angoisse qui l’étreint : celui-ci pense à ses parents, cet autre à sa femme et ses enfants, celui-là à sa fiancée. Tous griffonnent quelque bout de papier destiné à leurs familles, sans toutefois les effrayer mais se voulant plutôt rassurants.

Un blessé qui se rend au P.S. se charge de ces missives. (Elles arriveront) (1).

----------

(1) :

Texte ajouté : Celle adressée à mes parents, portait le timbre d’un

hôpital de campagne. Mes parents me crurent d’abord blessé.

----------

Ce devoir accompli (peut-être ces adieus ?) chacun se sent rasséréné et s’apprête à affronter vaillamment l’ennemi. Le moral restait solide fait de courage et de résignation. On restait confiant quand même espérant que l’on arrêterait bien, cette fois encore, l’avance ennemie. Il fallait se défendre et les plus antimilitaristes n’étaient pas les moins résolus. Il fallait en finir avec cette guerre, quitte à vendre chèrement sa peau.

10 heures. Plus d’artillerie à nos côtés. Elle s’est repliée emportant nos dernières illusions.

Maintenant le tir ininterrompu des mitrailleuses se poursuit à notre droite à hauteur du village. Le ravin est ceinturé d’une muraille de fer.

Tous les canons ennemis semblent s’être rapprochés, leurs projectiles nous delaissent maintenant et vont fouiller nos arrières. Notre artillerie ne répond plus et pas un de nos avions dans le ciel !

Un mouvement d’agitation. Des interrogations à quoi répond l’ordre

« Sac au dos ! Colonne.

Armes approvisionnées »

« Nous allons contre attaquer » me dit sèchement le s/lt BERRIER. (*)

« La côte 185 à

l’orée nord du bois (à environ 1500m).

Ce point d’appui a été perdu ce matin par la 3ème compagnie »

« Prends 4 hommes

et tu seras patrouille de tête ! »

Je suis abasourdi par cet ordre qui me semble stupide car, aller de l’avant, dans les profondeurs traitresses de la forêt, …. Que l’on ne connait pas, avec des forces dérisoires, un peloton, soit une quarantaine d’hommes.

Pour faire quoi ?

Pour s’enfoncer plus avant alors que la bataille se déplaçait vers nos arrières et que l’on risquait l’encerclement. Il était clair que l’ennemi ne voulant pas attaquer de front le bois préférait dans la vallée vers la plaine.

C’était plutôt le moment de se replier, d’assurer nos liaisons et d’essayer de tenir sous notre feu la lisière sud du bois.

Je contactai le capitaine COQUEREL (**) pour lui faire part de mes sentiments. Lui-même avait été si surpris qu’il s’était fait répéter l’ordre.

(*) : Sous-lieutenant BERRIER, commandant de la 4e

section de la 1e compagnie (1e bataillon) du 157e RI.

(**) : Capitaine COQUEREL, commandant de la 7e compagnie

(2e bataillon) du 157e RI.

J’aperçois quelques silhouettes grises qui escaladent les pentes couronnées de bois, à l’est d’Acage et toujours de puissantes colonnes grises qui s’avancent irrésistibles sur la route vers les blés. Les voici qui s’enfoncent vers le grand bois, face à nous, sans paraître rencontrer d’obstacle. De l’artillerie gravit la colline qui, par la route qui la traverse, mène vers Grand Rozoy.

J’opine au Lieutenant que l’on n’a pas de temps à perdre si l’on veut échapper à l’encerclement (hélas, c’était déjà chose faite depuis longtemps).

La Capitaine, ne voyant pas revenir nous coureurs, envoie enfin prévenir que faute d’ordres, il se replie. C’était un brave garçon que ce Capitaine, mais n’osait pas prendre d’initiative sans ordre supérieur. Toujours la hiérarchie !

Donc, c’est le sergent PEDRO, nommé deux jours avant qui va essayer de joindre le bataillon.

Le Lieutenant BERRIER voulait m’envoyer mais j’arguais de ma fatigue de patrouilleur d’extrême pointe. De plus j’ignorais où se trouvait le Commandant WESSER.

Je fus bien inspiré car on ne revit plus les malheureux coureurs pris ou tués par des patrouilles ennemies en embuscade.

On reprit donc résolument cette fois, le chemin de l’arrière.

Il pouvait être 5 heures. Et depuis midi nous n’étions plus en liaison avec nos lignes.

Nous voici en formations de ½ sections. Je prends le commandement de la première demi-section, celle de PEDRO. J’étais sans section propre, étant adjoint par ancienneté au chef de section).

Je forme les colonnes qui doivent marcher de façon à maintenir la liaison à vue.

Au bout d’un instant, ne voyant à ma gauche la ½ section avec laquelle marchait le Lieutenant BERRIER et le sergent ARPIN, j’appelle :

« Mon lieutenant !

BERRIER, BERRIER » sans recevoir de réponse. »

Je me disposais à chercher la liaison quand je rencontre le sergent (adjt GUILLOSSON) et le capitaine COQUEREL. Celui-ci me donne l’ordre de couvrir la marche avec quelques patrouilleurs.

Comme on débouchait vers une clairière, s’élevèrent soudain des cris rauques, des appels baragouinés dans une langue inconnue. Plus de doute, ce sont les Boches. Deux ou trois apparaissent à la lisière d’en face. Ils demandent de nous rendre.

« Rauccours

Franjoze, rendez-vous ! »

Ce n’était pas le moment de perdre la tête et jamais je n’eus plus de sang-froid. Je m’arrêtai instantanément et ordonnai à ma ½ section de se déployer en tirailleurs.

Il y avait dans cette ½ section des ours qui n’avaient pas froid aux yeux et des jeunes de la classe 18 qui se trouvaient pour la première fois au combat.

Personne ne flanche et même personne ne tire couché, mais debout ou à genoux.

Sur le coup on ouvrait un feu terrible vers le boqueteau où se planquaient les boches. Pendant quelques minutes nous les arrosâmes copieusement, Lebel et fusils mitrailleurs (les ratata comme on disait) n’arrêtaient pas de tirer.

Les coups de feu partaient dans ma direction d’un genévrier qui me servit de point de mire. Les Fritz n’insistèrent pas, neutralisés par ce feu violent ils restèrent prudemment cachés dans les taillis.

C’était le moment de prendre une rapide décision pendant cette courte accalmie.

Un caporal clairon « chtimi » cria « à la baïonnette » et la troisième section et nous, fonçâmes.

Notre capitaine crut pouvoir nous faire échapper en obliquant à droite vers le bois où à l’abri des vus de l’ennemi, on poursuivrait notre retraite.

La troisième compagnie, forte d’une cinquantaine d’hommes (ceux qui restaient des combats du matin) nous rejoignit à ce moment.

Mais à peine nous étions-nous remis en mouvement que nous fûmes assaillis par une nouvelle fusillade. Nous pensons que ce sont les nôtres qui par méprise nous tirent dessus. Ils savent pourtant qu’ils ont des patrouilles devant eux et nos uniformes sont bien reconnaissables.

Alors ?

Le temps de me ressaisir et je distingue des uniformes gris qui se glissent entre les arbustes.

Les Boches en face.

« Feu ! », Criai-je

On met en joue quand cet animal de sergent PINCHON gueule :

« Ne tirez pas,

nous sommes des Français. »

De surprise on s’arrête. On fait chorus « On est des français, ne tirez pas N de D ! »

Mais une fusée blanche jaillit, c’est une boche. Aucun doute c’est bien eux. Et nous voilà tirant vite, vite, mais un peu au hasard

Mon cher petit camarade BOURVIER, caporal-fourrier à la 3ème compagnie, mon meilleur ami aussi du bataillon d’instruction, était à mes côtés, debout, souriant aux balles qui nous sifflaient aux oreilles. Le danger était là mais on ne pensait pas au danger.

Je venais de vider deux chargeurs de ma carabine sur un buisson en face de nous, d’où partaient des coups de feu.

Mes coups portaient trop court, j’ajustais lentement et le coup partit aux oreilles de BOURVIER, tout près de moi, je m’excusai, BOURVIER me répondit :

« T’en fais donc pas ma vieille branche de

BOURSEIRE, ah les sales Boches ! ».

L’ennemi, invisible maintenant continuait ses harcèlements. Mais il n’osait se jeter sur nous, car nous formions quand même un groupe imposant et notre présence imprévue, pour eux, sur leurs arrières leur fit peut-être croire un instant qu’ils étaient coupés. Qui sait ?

Occupé à vider mon dernier chargeur, je m’aperçus que je restais seul.

BOURVIER gisait, une balle au front. Je me penchai vers lui. Hélas il était mort !! (**)

Mais où sont donc tous les autres ?

Je m’engage sur une piste d’herbe fraichement foulée, heurtant à chaque pas des poilus touchés morts ? Blessés ? Pas le temps de s’occuper d’eux mais à ceux qui vivent encore, je demande où est passée la Cie ?

Je n’eus pas la peine de chercher longtemps. C’est alors que le cri de « à la baïonnette » lancé par le caporal-clairon LUILIER nous partîmes à l’assaut des Allemands se retirant mais à une clairière le sergent PINCHON crie :

« Ne tirez pas,

nous sommes des Français !

C’étaient d’autres Allemands j’aperçois dans une nouvelle clairière le restant de la Cie en train de lever les bras.

Naturellement j’en fis autant …

Il y avait là aussi le poste de secours du bataillon avec l’aide-major.

Nous étions tombés sur une 3e colonne d’Allemands qui continuaient à nous mitrailler à bout portant.

Je tenais encore mon browning à la main et n’eut pas hésité à m’en servir, quand un grand officier allemand fit cesser le feu en bottant le derrière de quelques fritz. Ceux-ci étaient de jeunes troupes d’élite (la garde du kronprinz paraît-il) ; ils étaient excités autant par notre résistance que par l’excès de boissons absorbées à Bressine dans notre coopérative d’armée fort bien pourvue.

Donc on nous fait déposer nos sacs, nos fusils, nos musettes, bidons. Nous insistâmes pour garder nos boites à gaz.

Et nous voilà en rangs, officiers et gradés en tête, maintenant démunis de tout.

On se met en marche bien encadrés. Chemin faisant on nous fait couper des barres de bois pour porter dans nos toiles de tente les morts allemands.

Pendant plusieurs kilomètres j’en transporte un autour duquel volent les mouches.

On croise des colonnes d’allemands, quelques-uns nous crient « 3 jours Paris » mais le plus grand nombre se borne d’envier presque notre sort. « Finie la guerre pour vous ! … »

En route je m’aperçois que j’avais encore 4 ou 5 grenades « Citron » dans les poches de ma capote. Je les tends aux Fritz.

Enfin, après de longs détours une longue marche par Mont-Notre-Dame où les religieuses avaient été, elles aussi capturées, nous arrivons à Limé, où, ô ironie, nous sommes parqués dans des barbelés qui servaient de camp aux prisonniers allemands.

Ainsi s’achève notre jour le plus long du 29 mai 1918.

Le lendemain on nous fit camper dans une grande ferme où nous restâmes 48 heures sans manger.

(*) : Il doit

s’agir de Maurice Victor BOURDIER, caporal-fourrier déclaré

« mort le 2 juin 1918 de blessures au Lazaret de Courcelles

(Aisne) ».

La captivité

Je ne la raconterai que très brièvement.

Nous fûmes employés à mettre en état les maisons bourgeoises de Braimes, à décharger des wagons.

Un sous-officier français conduisait les sections de prisonniers sous la débonnaire surveillance de 2 ou 3 « Lauosturn… » !

Nous récupérâmes dans les maisons quelques ustensiles. Dans l’une, un caporal allemand (alsacien disait-il) nous offrit même à boire du vin vieux. A tel point que lorsqu’il fallut rentrer, nombre de poilus ivres s’étaient endormis dans les maisons.

Nous continuâmes à effectuer toutes sortes de corvées. Nous dépeçâmes des chevaux éventrés autour desquels grouillaient des essaims de mouches pour découper des biftecks, nous ramassâmes des betteraves sur les tas de fumier, nous allâmes même déterrer en rampant des pommes de terre en plein champ au risque de recevoir quelques balles. On crevait de faim.

Au bout de 3 ou 4 semaines, on nous fit partir pour la ferme du Mont de Soissons. Nous fûmes bombardés en cours de route par une escadrille d’avions français qui nous avaient pris pour une colonne ennemie !

La « ferme de Soissons » c’était un camp qui servait de place à nos aviateurs. L’un de ceux-ci descendu et fait prisonnier nous fit savoir que c’était par représailles qu’on était là. Car les avions allemands s’y étaient installés et étaient la cible des aviateurs français. Nous étions donc là pour servir d’otages, en quelque sorte et éviter des bombardements.

On nous utilise pour décharger les obus des camions. On les transportait près des batteries de 77. On les camouflait dans des javelles de blé.

Quelquefois le ravitaillement en munitions n’arrivait pas.

Un de ces jours creux, nous regardions goguenards la relève des troupes venant des premières lignes. Nous comptâmes dix-sept hommes dans une compagnie.

Et nos gaillards, ceux de la 1ére demi-section, des durs avec nous de « La Raînette », Petit Louis-Jean Baptiste narguaient les Fritz quand un capitaine les cravacha et nous fit en français un discours où il disait notamment :

« Vous les Français

vous avez la civilisation mais nous les Allemands nous avons la Kultur ! »

Puis nous fûmes dirigés au Grand-Rosoy. On nous employa à la moisson ou à biner les betteraves. Bien que chacun en fît le moins possible, nos gardiens étaient contents.

Je restais à la ferme où était installée une boulangerie de campagne : je touchais les maigres rations que je devais répartir.

Parfois on avait du « rabiot » d'un hôpital de campagne voisin et des soldats boulangers nous glissaient parfois quelque morceau de pain. On était relativement libres et assez bien quand 2 gars de chez nous eurent l'idée de s'évader.

Ils se confièrent à moi en me demandant quelques vivres de supplément et bien sûr, le début. Ils n'avaient pour se guider qu'un calendrier des postes et une boussole. Je leur montrai la quasi-impossibilité de réussir.

Ils partirent quand même.

Je cachai leur absence pendant 2 jours mais il fallut bien signaler leur disparition.

Aussitôt nous fûmes ceinturés de barbelés et étroitement gardés. (Nos fugitifs devaient être pris presqu'aussitôt en traversant des ponts.)

Notre gardien était de Stetten, je crois, il causait volontiers avec moi pour essayer d'apprendre le français, me donnant même quelques miette de gâteau envoyé par sa femme. Mais un jour que je lui dis que la guerre était aussi bien la faute de POINCARÉ que du Kaiser, il me mît en joue ! J'avais osé mal parler de Guillaume II.

Nous vîmes passer de nombreuses colonnes de troupes et d'artillerie. Des officiers généraux et supérieurs avaient établis leur QG dans une belle maison. Et chaque nuit, c'était le roulement furieux et ininterrompu de la canonnade.

Le 14 juillet, mon « gefreiter » me dit « beaucoup boue ( ?) en France, mais nous avons attaqué et pris Reims et Verdun. »

Je n'en menai pas large.

Le surlendemain, alors qu'il lisait le «Vorwaerts», je lui ai demandé où en était leur attaque (angriff).

« Nicht angriff, nicht offensive »

Et je compris que ça n'avait pas marché. (C’avait été l'échec de Dormans où ils ne purent franchir la Marne).

Voici le 18 juillet

Toujours le roulement de tonnerre de l'artillerie.

Vers 10 heures, le jeune aspirant allemand (cl. 17) et ancien blessé qui était responsable de notre détachement vint me trouver. Il parlait assez bien le français.

« Où sont vos

hommes ? »

« Aux champs »

« Faites les

rentrer ».

« Départ dans 20

minutes »

Il m'avoue alors que les Français avaient attaqué, qu'il n'y avait plus de troupes devant nous et qu'il fallait vite partir. L'idée nous vint de nous « planquer » pour attendre les Français. Mais nous fûmes bientôt encadrés par des sentinelles qui ne plaisantaient pas.

Et nous voici en route jusqu'à Beaurieu par Arcy-Courcelle, Braine, Bourg-et-Comin. Nous campâmes debout dans un terrain labouré entouré de barbelés. Nous étions là plusieurs milliers. Il eut un violent orage et la pluie tomba toute la nuit.

Nous ne pouvions que patauger sur place dans la boue et les excréments.

Le lendemain 19 juillet, nous franchissons le canal de l'Aisne, l'Aisne et escaladons les hauteurs, nous traversons l'Ailette et le fameux « chemin des Dames » au-delà Laon se dressant sur son piton au milieu de la plaine.

Nous étions rompus de fatigue. Le soleil chauffait dur

Des officiers poméraniens en voiture de place attelée d'un cheval, abattaient à coup de revolver les trainards qui se couchaient dans les fossés. Nous grimpâmes la rude montée de Laon où nous fûmes enfermés dans la citadelle.

Combien y étions-nous ?

Les souterrains, les galeries, les cours étaient si bondées qu'on se tenait debout serrés les uns contre les autres. (En route j'avais croisé une colonne où se trouvait un de mes camarades de l'École professionnelle, DOSPITAL, un Corrézien).

Sûrement nous étions de vingt à trente mille dans cette citadelle (*).

Encore l'orage, la pluie et aucun abri. De plus des avions français bombardaient la gare en contre bas.

(*) : Les Allemands avaient fait environ 55.000

prisonniers lors de l'offensive du 27 mai.

Le lendemain 20 juillet, nous embarquons dans des wagons à bestiaux munis d'un peu de pain et de marmelade.

Le soir nous étions à Hirson où nous fut servie une « soupe » par des fermiers français.

Et puis Charleroi, la Vallée de la Meuse, Namur, vers midi, Liège dans l'après-midi où des civils nous donnaient ce qu'ils avaient. En retour, nous leur remontions le moral :

« Les Allemands

battaient en retraite, vous serez bientôt libérés »

Et nous aussi.

Mais ce ne devait pas aller aussi vite que nous l'espérions tous.

La chaleur était telle que les sentinelles avaient laissé la porte du wagon ouverte. A un moment où le train ralentissait en raison d'une forte ??? Quelques prisonniers sautèrent...mais ils furent bientôt repris.

À la tombée de la nuit nous fîmes halte à Aachen (Aix-la-Chapelle). Nous avions la colique et les Fräulein nous regardaient faire nos besoins le long des voies.

La nuit on nous boucle. On doit crier pour faire ouvrir une lucarne pour vider nos boites pleines d'urine et de m ….

A l'aube, nous franchissons le Rhin à Coblentz puis nous continuons sur Giessen. Nous défilons en ville sous le regard des civils. Nous étions peu de français. On nous regardait avec quelque respect semblait-il. Beaucoup d'italiens mal accueillis et une centaine d'Américains avec leur chapeau boy-scout. Ils étaient l'objet de « curiosité » des fritz qui n'en avaient jamais vu.

Les magasins étaient vides. On devinait les effets du blocus par la pénurie de marchandises.

22 août.

Nous rembarquons en direction de l'Est. Nous pouvons admirer le paysage. « Deuchtland » dit un gardien.

Cette région entre Marbourg et Cassel était en effet très jolie.

Le soir, nous arrivons au camp de Cassel (Kriegsgefangenenlager). Premiers regards : un cimetière de 2500 prisonniers de toutes nationalités morts du typhus ou de faim. C'était peu engageant. Les baraques étaient sinistres, chaque rangée donnait sur une cour, elle-même séparée d'autres baraques et d'autres cours par des barbelés.

On avait vue sur le château de Wilhelmshoë où fut interné Napoléon III après Sedan.

Tambouille infecte qui ne changera pas beaucoup durant notre captivité. Baquet d'eau où nageaient quelques rutabagas, des orties et peu de pommes de terre. On buvait plutôt qu'on ne mangeait. La faim nous tenaillait ainsi que les coliques. Nous eussions encore préféré être au front où au moins l'on avait à manger.

Passage aux douches, vêtements à l'étuve. Il y avait de nombreux anglais plus pouilleux que nous, des Italiens, des Russes.

Vérification des papiers, ???? des livres, remise des couteaux, briquets, boussoles...

Pas d'interrogatoire. Les Allemands étaient mieux renseignés que nous sur les mouvements de nos troupes. Un jour on nous demande nos professions et on forme les Kommandos.

De par la convention de Genève, les sous-officiers pouvaient ne pas être astreints au travail.

« Ils » nous proposèrent de nous utiliser comme volontaire dans l'agriculture. Cela donnait à penser, là nous mangerions. Mais voici que les Anciens, ceux qui étaient là depuis 14 nous mirent en garde :

« Ne les croyez pas, nous dirent-ils, ils sont capables de vous envoyer dans les mines de sel ! » (le bagne en Pologne d'où l'on ne revenait guère).

Donc nous refusâmes presque tous de travailler.

Cela ne traîna pas. Quelques jours plus tard on embarquait de nouveau vers l'Est.

Où ? Pourquoi ?

Nous le sûmes bientôt. Dans les gares, les gamins prévenus nous apostrophaient : « nicht arbeit, nicht essen » (pas travailler, pas manger) et nous comprîmes que nos lettres ne suivraient plus, ni les colis. C'était vers un camp de représailles que nous étions dirigés.

Le soir arrêt à Halle.

Le long des barrières de la voie ferrée nous vîmes s'approcher des ouvriers allemands qui vinrent fraterniser avec nous. Geste que je n'oublierai pas, ils partagèrent avec nous le maigre contenu de leur musette : pain noir et bout de saucisse.

« Vous êtes des victimes

du capitalisme, nous ferons la Révolution »

Personne n'osa s'interposer entre eux et nous. Il y avait quand même des Allemands qui avaient compris et qui souhaitaient la paix et le socialisme.

Le train continua de filer longtemps, longtemps sous les forêts du Brandebourg et parmi les landes (le Brandebourg, la sablière de l'Allemagne, avait dit Frédéric II). Nous franchîmes un large fleuve bordé de roseaux. C'était l'Oder. La gare de Crossen Moder ( ?) était à 300m (?) du camp.

Et quel camp !

Pas de douche mais des seaux en bois. Le Fritz qui nous badigeonna les parties intimes d'une pommade anti-poux. Des baraquements en étoile, donnaient sur une grande cour hexagonale dominée par un haut mirador truffé de mitrailleuses et de canons de 77. 0n y avait d'ailleurs pas accès à la cour.

Nourriture servie dans le baquet d'où l'on ne retirait qu'une louche de liquide grisâtre. Parfois quelques petites pommes de terre, mais pas pour tout le monde. Pas de lettres, pas de colis de nos familles.

35 à 40 « biscuits » par semaine envoyés par le gouvernement français.

Des tinettes infectes. Des Russes affamés. Des Anglais joueurs de dés ou de cartes, disciplinés, mais au cours d'une bagarre entre joueurs, les gardiens intervinrent.

Croyant à une émeute, ils prévinrent le commandant du camp à Crossen (?). On nous réunit autour de la grande cour hexagonale et on nous tire à blanc –heureusement-des coups de canon.

La nuit, on se levait plusieurs fois soit pour uriner, soit pour chasser nos puces -énormes-. Nous étions à peine couverts.

On s'organisait quand même. Il se créa un cercle d'étude français avec conférences. Les offices des diverses religions se succédaient dans la même baraque. Les Italiens et les Irlandais étaient assidus à la messe dite par un missionnaire prisonnier.

On arrivait fin octobre quand on nous réembarque en gare de Crossen. Nous repassâmes l'Oder, la Neiss, Güben, et nous voici à Cottbus-sur-Spree dans la Spreewald (Brandebourg) à quelques soixante kilomètres au sud de Berlin. Camp important avec des baraques à triples étages de couchettes, des cours isolées. Nous commençâmes à recevoir quelques colis bien examinés avant de les retirer.

Les Anglais en recevaient de leur gouvernement, un colis de 5kg par semaine, vivres, vêtements, chaussures. Nous mettions à 3 ou 4 nos colis en commun et nous faisions notre popote sur le poêle à tourbe.

Le soir, une baraque servait au marché noir. Les anciens bien approvisionnés de café, chocolat, savon (denrées introuvables en Allemagne) faisaient des échanges avec des Fritz qui apportaient pommes de terre, tabac.

Les Anglais bazardaient même leurs chaussures contre du tabac. Bien habillés, mieux nourris, grâce à leurs colis, ils toisaient de haut leurs gardiens.

Dans une autre baraque, c'étaient les informations. Un Français nous traduisait les communiqués allemands ; on suivait leur retraite sur la carte. Même des journaux français nous parvinrent en fraude.

Et puis, le matin du 9 novembre, nous vîmes flotter de petits drapeaux rouges sur les baraques du camp d'aviateur voisin. Nos gardiens à casque à pointe avaient disparu : et étaient remplacés par des jeunes portant la crosse en l'air et munis à leur béret de cocardes rouges.

Le 11 novembre, nous saluâmes l'armistice, mais nous étions toujours très démunis de provisions. Lettres et colis arrivaient à Capel, suivaient à Crossen et n'arrivaient à Cottbus que 2 à 3 mois après leur envoi de France.

Et ce fut l'espoir d'un rapide rapatriement. Bientôt partirent les Anglais et même les Italiens. Il restait les Russes, des Yougoslaves et autres unités de l'armée arc en ciel comme seraient les Allemands et aussi nous les Français !

Pratiquement rien n'était changé dans la vie du camp. On brûle les baraques évacuées, le dépôt de vivres du camp fut même pillé par les civils.

Un jour nous demandâmes à sortir en groupe. Nous nous formâmes en colonne et après discussion entre notre chef de camp (un adjudant français) et les sentinelles, nous forçâmes le passage et nous rejoignîmes les bois de la Sprée, sinistre sous les bois noirs.

On nous avait interdit la ville de Cottbus, mais le lendemain et jours suivant, tout le monde était de sortie en ville. Libres ! Dans les cafés, des sapins de noël mais vides ; des femmes violoniste nous jouaient la marseillaise.

Dans les rues, des boutiques vides.

Dans les arrières boutiques des restaurants, les anciens prisonniers échangeaient contre des marks ou des femmes, leurs denrées rares. Ils couchaient en ville.

Pour nous, démunis d'argent, le « soldatenrat » nous obligeait à rentrer au camp à la nuit vers 8 heures.

Toujours rien au sujet du rapatriement. Des bruits : on serait rapatrié par canaux, via Stettig et la Baltique, ou par Grieste à travers la Bohême, ou encore par Mayence, allez savoir !

Des gars revenant de Roumanie voulurent savoir s’ils allèrent à Berlin – en pleine révolution – et prirent le train jusqu’à Mayence.

Ils revinrent huit jours plus tard, furieux car les autorités militaires françaises les avaient refoulés, s'étant présentés sans ordre de rapatriement.

Un général français, le Général DUPONT, chargé des prisonniers français et visitant à Berlin nous adressa la communication, qu'on lira ci-après. Il nous conseilla d'écrire deux lignes qu'il ferait parvenir à nos familles (elles ne le reçurent jamais).

Vers la fin de la première semaine de janvier, nous partîmes enfin.

Dans les rues nous vîmes des banderolles garnies de branches de sapin portant l'inscription « Welcome Wehrmacht ».

C'était leur salut aux soldats allemands démobilisés.

Par Eisleben, Sandherhausen, Xxxxxxxxxxxx, nous atteignîmes Limbourg S/Lahu, haut village dominant les gorges de la rivière. Les autorités françaises nous accueillirent froidement, car les prisonniers de 14-18 étaient considérés comme des lâches, des « chevaliers de la crosse en l'air ».

Après quelques jours de subsistance on nous embarqua via Mayenne, Metz, Troyes, sans un sou, sans vivres. Il fallut à Troyes mendier du pain à des garde-voies et à Orléans aller boire un thé au YMCA. L'adjudant-chef de notre détachement allait sur Bordeaux et nous, peu nombreux sur Clermont.

Visite au commissaire de gare d'Orléans-les-Aubrais. On nous permit de monter sur des plates-formes de wagons de marchandises qui allaient sur Samicaize ( ?).

A plat ventre, sous la pluie, fortement balancés par le mouvement du train, nous traversâmes le Berry.

A Samicaize ( ?) nous voulûmes emprunter ces trains de voyageurs, mais ni billets ni argent français ni ordre de transport. On nous en refusa l'accès puis on finit par nous laisser monter jusqu'à Moulins, centre de rapatriement de la 13e région. Nous couchâmes à-même le sol dans la caserne du 36e régiment d'artillerie.

Je retrouvais un de mes camarades d'EN (école normale) TEI… ?. Nous pûmes prendre un repas chaud, recevoir des colis de la Croix-Rouge d'Auvergne et toucher un mois de solde, 144 F.

Enfin ce fût Clermont où nous fûmes ébahis devant les magasins regorgeant de victuailles et… ?... dans un mois en permission.

On était le 16 janvier, deux mois après l'armistice.

Puis ce fut le 105e à Roanne où je réussis à me caser comme secrétaire à la commission des ordinaires. Démobilisé le 25 septembre 1919.

![]()

Documents

Berlin, 16 décembre 1918

Mission française de rapatriement des prisonniers de guerre

NOTE POUR LES CAMPS DE

PRISONNIERS

Le Gouvernement me télégraphie :

« Rappelez à tous les

prisonniers qu'ils ont le devoir de se maintenir dans une attitude digne. Le

Gouvernement ne néglige aucun moyen de hâter le rapatriement qu'il désire

vivement. Il compte que tout mouvement de désordre de leur part irait contre

leur propre intérêt.

Des bateaux allemands

vont tous être employés au rapatriement. On les met en état. Nous allons

fournir les équipages. Il faut un peu de temps, mais dès que le mouvement sera

commencé, il ira très vite.

Les premiers

rapatriements par mer auront lieu cette semaine par bateaux français, danois ou

suédois.

On me signale qu'au camp

de Senne, les plus anciens sous-officiers et la plupart des chefs de service

sont partis avec les premiers transports.

Je compte qu'un exemple

aussi honteux ne sera suivi par personne.

Le gouvernement français

m'informe que les reconnaissances de dette délivrées par l'autorité allemande,

approuvées et signées par l'intéressé, seront remboursées en Franc au taux de

1,25 F pour 1 Mark et avec intérêt à 6 %. Elles valent donc de l'argent et

doivent être acceptées sans protestations.

Pour remédier à

l'insécurité des transports de vivres venant de Suisse, les trains sont

maintenant convoyés jusqu'à destination.

Des mesures sont

actuellement concertées avec l'autorité allemande pour assurer la conservation

des objets (argent, livres, objets de culte, jeux) non emportés.

Continuez d'écrire, la

correspondance avec la France est assurée.

Répandre cette note dans

tous les détachements».

Signé : Général DUPONT.

Note de l'auteur :

Le rapatriement n'eut pas lieu par bateaux. Il devait se faire par voie ferrée par Leipzig, Eisleben, Sangerhausen, Nordhausen, Kassel, Mxxxxxxxx, Giessen, Lxxxxxxx (arrêt 4 jours) puis par Staffel, Mayence, Sarrebrück, xxxxxxx, Toul, Gxxxxx, Joinville, Montargis, Orléans, Vierzon, Bourges, Sxxxxxx et Moulins.Départ du camp le 4 janvier 1919, arrivée à Clermont le 18 janvier.

- aucun vivre ne nous fût remis au départ de Limbourg.

- aucun ravitaillement ne vint de Suisse comme promis par la note du Général. Un seul colis de la Croix-Rouge d'Auvergne nous fut remis à Moulins.

- la correspondance ne fut jamais acheminée.

Des isolés partirent à leurs risques du camp, furent refoulés à Mayence par les autorités militaires françaises et durent regagner Cottbus avec une amertume bien compréhensible.

- Les marks du camp (monnaie intérieure ayant seulement valeur à l'intérieur de celui-ci) furent remboursés ; mais pas les vrais marks.

![]()

Épilogue

Le 19 avril 1919, étant au dépôt du 105e RI à Riom (commission des ordinaires) je reçois du dépôt du 147e RI à Sedan la citation suivante à l'ordre du régiment, datée du 10 avril 1919 :

« BOURSEIRE Pierre, sergent, matricule 124, 1ère Cie, sous-officier d'un courage et d'un dévouement dignes de tous éloges, entouré de tous côtés par des éléments ennemis, a essayé de se dégager, chargeant plusieurs fois à la baïonnette ».

Signé : Lieutenant-Colonel Cxxxxxxxxx

1972

Je reçois la médaille de Verdun, ayant adhéré à l'Amicale de « Ceux de Verdun » par mon camarade Maurice Etienne, de Clermont.

Vingt ans après

1939

Le 28 août, avec ma femme et ma fille (alors âgée de 8 ans), nous rentrions de promenade avec des amis, villégiateurs comme nous, à Vallon-Montagne, quand, passant sur le pont, nous entendîmes la radio d'un hôtel qui ordonnait la mobilisation des porteurs de fascicules, dont le 6 -c'était le mien !. Je me fis conduire à St-Etienne, laissant les miens à Vallon et me présentai à l'intendance de St-Etienne où j'étais affecté. La guerre fut déclarée le 2 septembre.

………………………………

Je passe sur cet hiver 39-40 qui fut très rigoureux. On était submergé par la paperasse. Mais il y avait de bons moments.

………………………..

Le 16 juin 1940, on vida les casernes pour former une ligne de résistance sur l'Xxxxxx.

Nous vîmes passer les troupes en retraite, les réfugiés. Bouson où nous avions une boulangerie de campagne fut bombardée (38 morts). Et St-Etienne fut déclarée ville ouverte.

On attendait les Boches…. Ce fut le jour même de l'armistice, le 24 juin, qu'en me rendant à la caserne Rullière, je vis la guérite occupée par une sentinelle allemande et la cour remplie de SS avec sur la manche un galon Adolf Hitler. C'était la 1ère division SS, des durs, des costaux. Prisonniers, encore une fois ?

Le soir, ils rassemblaient les 614 soldats. Ceux-ci croyaient qu'en raison de l'armistice on allait les conduire dans la zone non-occupée. Mais au lieu de partir pour Firminy, ce fut la direction de Lyon, en cars, pour la caserne de Part-Dieu, puis pour la captivité.

Et nous ? Nous couchâmes sous les toits, étant dans une cour séparée, travaillant avec les civils, femmes et hommes de l'intendance et des pensions, nous restâmes, peu rassurés sur notre sort. Nous réussîmes à sortir, derrière l'intendant dans une xxxxxxx portant la banderolle « Ravitaillement » et nous partîmes chez nous pour revêtir une tenue civile.

Mais l'intendant nous fit rappeler pour travailler en civil avec un passeport délivré par lui.

Au bout de quelques jours, nous sentant menacés dans notre sécurité, je partis avec un camarade en voiture pour Tence où je me réfugiai dans les couvents des sœurs St Joseph et j'y restai jusqu'au jour de l'évacuation de St-Etienne (12 juillet). Puis je repris immédiatement mon poste d'instituteur.

Je ne parlerai pas de l'occupation, du 13 novembre 1942, ni des restrictions, ni des brimades du régime Pétain. Tout le monde a vécu cette triste époque.

Je conclurai cependant qu'après la «Der des der » (14-18) nous eûmes ensuite la « drôle de guerre » (39-45) et qu'être deux fois prisonniers en 20 ans c'est peu croyable, mais vrai !

![]()

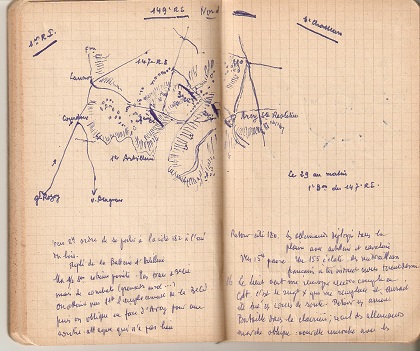

Les combats du 29 mai 1918

Cliquer sur l’image pour

agrandir

Vers 8 h ordre de se porter à la cote 182 à l'orée du bois.

Repli de la batterie d'artillerie.

Ma demi-section extrême pointe. Pas de traces 3e Cie, mais de combats (grenades au sol…).

On atteint vers 21 h l'emplacement de la 3e Cie, puis on oblique en face d'Axxxxx pour une contre-attaque qui n'a pas lieu.

Le 29 au matin

1er bataillon du 147e RI.

Retour cote 180. Les allemands déployés dans la plaine avec artillerie et cavalerie.

Vers 15 h, pause. Un 155 éclate. Des mitrailleuses françaises à tir indirect nous tirent dessus.

Le lieutenant veut m'envoyer rendre compte au commandant. C'est le sergent X qui me remplace et aurait été tué en cours de route. Retour des arrières.

Bataille dans la clairière ; recul des allemands. Marche oblique : nouvelle rencontre avec les

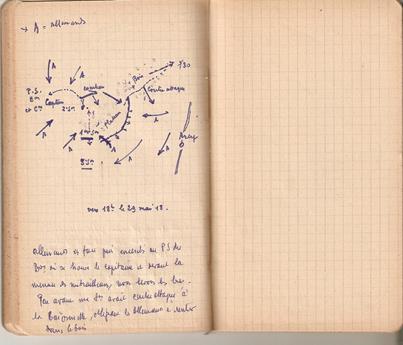

Cliquer sur l’image pour agrandir

Vers 18 h le 29 mai 1918

Allemands en face puis encerclés au PS du bois où se trouve le capitaine et devant la menace des mitrailleurs, nous levons les bras.

Peu avant ma section avait contre-attaqué à la baïonnette, Obligeant les Allemands à rentrer dans le bois.

![]()

Contacter le propriétaire du carnet de Pierre BOURSEIRE

Voir des photos de prisonniers du camp de Cottbus

Vers d’autres témoignages de guerre

14/18