Souvenirs de Gaston Chevillard, du 44ème régiment d’infanterie,

Caporal commandant le 1er groupe

de nettoyeurs de tranchées.

Mise

à jour : Octobre 2022

Henri-Claude nous dit :

« Bonjour je possède le carnet de guerre de mon grand père qui relate ses 4 années de guerre 14-18 au 44ème

régiment d’infanterie

Il a été numérisé. Je me

propose de vous le faire parvenir...

Le chtimiste :

« Les noms de villages ont été corrigés dans le

texte. J’ai ajouté du texte en bleu pour la

compréhension de certains termes et pour aller « plus loin » dans l’analyse

du récit. J’ai aussi ajouté des dates pour pouvoir mieux se repérer dans le

récit. »

![]()

Gaston

CHEVILLARD est né le 1er janvier 1896 à Geneuille

dans le Doubs. Incorporé au 44ème régiment d’infanterie en avril 1915 ; il

y effectue ses classes jusqu’en mars 1916, puis part au front dans cette même

unité. Ses souvenirs débutent dès avril 1915.

Le

44ème régiment d’infanterie fait partie de la 14ème division d’infanterie qui est

composée en 1914 pour l’infanterie de 2 brigades : la 27ème brigade (44ème

et 60ème régiments d’infanterie) et la 28ème brigade (35ème et 42ème régiments

d’infanterie) et pour l’artillerie d’une partie du 47ème régiment d’artillerie.

Ces régiments sont fréquemment nommés dans le récit de Gaston CHEVILLARD. Il

est décédé en 1971.

![]()

Mon incorporation

Affecté à la 29ème compagnie, caserne Michel, à Lons-le-Saunier.

École du soldat pendant 1 mois.

Ensuite, dirigé à Pontarlier, camp des Pareuses, nous étions 2

compagnies : la 29ème et la 30ème. Il en fut fondé une 3ème dans ces 2

compagnies : la 26ème, dont je fis partie.

Nous étions tous des bisontins, du Doubs, du Territoire de

Belfort, du Jura et de l’Ain ainsi que de la Saône-et-Loire.

La 26ème, donc la mienne, était commandée par des officiers

revenus au dépôt comme blessés de guerre. Dont un, en particulier, que je ne

peux pas passer sous silence, très brave, déjà blessé 5 fois. Très gentil, très

bon instructeur, qui aimait très particulièrement les gens débrouillards, et

faisait débrouiller ceux qui ne l’étaient pas. Il voulait faire de nous des

bons soldats et il a réussi pour une très grande partie des hommes qu’il a

instruits.

C'était le lieutenant (Jean

Désiré) Froidurot, de

Saint-Claude (Jura) de la classe 1913. (*)

En novembre 15, nous sommes venus cantonner à Vercel, une quinzaine de jours, avant de retourner à Lons-le-Saunier,

nous faire équiper à neuf. Tenue bleu-horizon et tout l’équipement à neuf.

Nous étions fiers d’être devenus des soldats, mais notre

instruction n’était pas terminée, ou plutôt, la France n’avait pas encore bien

besoin de nous.

(*)

: Il s’agit du sous-lieutenant Jean Désiré FROIDEROT, 27 ans, originaire

d’Orgelet, mais habitant bien à Saint-Claude au moment du recensement. Sa fiche

matriculaire indique qu’il était bien affecté au 44ème régiment d’infanterie en

mars 1915. Il avait déjà été 3 fois blessé à cette date. Il mourra intoxiqué

par les gaz en mai 1918 à l’hôpital de Zuydcoote

(59). Il sera 5 fois blessé et 6 fois cité.

A

cette date de fin 1915, il sort de sa seconde blessure, puis il va ré-integrer le 44ème régiment d’infanterie et il apparaitera très souvent dans les souvenirs de Gaston

CHEVILLARD. Il est inhumé à la nécropole nationale de Zuydcoote

(59).

Jean Désiré FROIDUROT. Photo tirée de l’amicale des

anciens du 44ème régiment d’infanterie

Bataillon de marche

Départ début décembre 1915. Direction inconnue ?

Arrêt prolongé à Auxerre, en face d’un train de marchandises qui

servit un peu au ravitaillement.

Un fait ! Dans mon compartiment, un jeune poilu rentre avec une

demi-livre de beurre frais, et, comme beaucoup d’entre nous, il faisait partie

des éternels fauchés, ce n’était pas avec sa paye de 7 sous et le paquet de

tabac qu’il avait pu le payer.

La question lui fut posée :

« Alors, on t’a fait crédit ? - Oui, la crémerie est en face ».

Finalement, c’est une caisse de demi-livres de beurre qui est

rentrée dans le compartiment et, dans les compartiments voisins, ce sont les quartaux de vin qui firent leur rentrée.

Par la suite, il y avait pas mal de chanteurs dans le train. A

notre arrivée à destination, perquisition dans le train, mais, bien entendu, il

n’y avait plus de pièces à conviction, elles étaient évacuées sur le ballast.

Notre terminus était Le-Mesnil-sur-Oger, gros village dans la

Marne, pays du vin de Champagne Moët-et-Chandon, dans

lequel nous étions formés en bataillons dits de marche.

Anecdotes à signaler : Nous logions chez l’habitant. Ma section

avait échoué chez une vieille femme, dans un grenier. Pas commode, la dame ! La

première nuit, nous avions été bien sages, comme des gens un peu fatigués du

voyage. Mais le lendemain matin, surprise très désagréable, le lieutenant

commandant de la compagnie vient nous rendre visite avec un rapport du colonel.

La petite vieille dame avait porté plainte au colonel pour grand tapage

nocturne.

Elle n’avait pas perdu son temps car, par la suite, elle a été

servie ! Elle a même réussi à faire passer pour fou ce bon camarade ClÉment qui, par la suite, a dû aller

passer une visite dans un hôpital à Châlons-sur-Marne. Il est vrai qu’il s’en

était donné la peine. (*)

Dans ce bataillon de marche, ce n’était pas la pause.

Entraînement poussé à fond. J'y suis resté jusqu’au 12 mars 1916.

(*) : Étienne Eugène CLÉMENT, né à Chagny (20

ans, sera cité plus de cinquante fois dans les souvenirs de Gaston CHEVILLARD.

Il est de la même classe, affecté à la même escouade et survivra aussi à la

guerre. Son surnom, certainement donné par Auguste sera « TiÉnot » ; certainement tiré

de son premier prénom. Ils seront ensemble dans les moments les plus durs de la

guerre et aussi les plus cocasses. Nous ne savons pas s’il se

sont cotoyés après la guerre.

Un troisième soldat, Georges

Louis CHOLLET, de la même escouade aussi, fera partie de cette

« triplette » très liée. Nous le retrouverons plus loin dans le

récit.

Départ en renfort pour le front

Quelques jours après avoir été passés en revue à Vertus par le

général Langle de Cary, commandant

en chef d’un groupe d’armée qui avait son quartier général à Avize, à 7

kilomètres du Mesnil-sur-Oger, une demande de renfort arrive, demande de

volontaires. Il s’en est proposé 800, dont moi et l’ami (Étienne Eugène) ClÉment.

Nous avons rejoint le reste du régiment dans un petit village

qui s’appelait Punerot (Vosges).

A l’entrée du village, le colonel Nieger, commandant le 44ème régiment, nous reçut et voici son

accueil :

« Jeunes soldats de la classe 16, je sais que vous êtes tous des volontaires et je vous en félicite, mais, nous sortons de Verdun, et je dois vous dire que nous y avons laissé 1700 hommes et 54 officiers. Les camarades que vous allez trouver au cantonnement, respectez-les bien, ils seront bons pour vous ».

Premier contact avec la 9ème compagnie

Nous n'avons pas passé la nuit avec les anciens et pour les

raisons que voici :

Au début de la matinée, le capitaine (Jules Bernard) Laulan (*), commandant de la 9ème compagnie dit :

« Rassemblement ».

La rue et une petite cour nous séparaient de lui et du petit

groupe de 4 hommes. Nous attendions le reste quand, tout à coup, le capitaine

s’écrie, avec son accent méridional :

« Bande de petits bleus, voulez-vous venir au rassemblement, qu'est-ce que vous attendez ? »

Réponse du brave

(Georges) THolLet (**), tué dans la Somme :

« Nous attendons la compagnie. »

« Eh bien, la voilà la compagnie ! »

Elle se composait de deux seuls

combattants, le capitaine et le sergent-major Mercier.

Par étapes, avec le barda et traînant les godasses, nous

arrivons à Jouy-sous-les-Côtes, secteur à droite de Saint-Mihiel, pour y faire

des travaux en attendant de remonter en ligne.

(*)

: Le capitaine Jules Bernard LAULAN, 29 ans,

passera au 42ème régiment d’infanterie le 12 juin 1916. Natif

de Barsac en Gironde. Caporal, puis officier de réserve en 1910 affecté au 44e

RI. Chevalier de la légion d’honneur en octobre 1915. Capitaine-adjudant-major,

il devient instructeur de fusils automatiques, puis directeur des cours de

perfectionnement de gradés en septembre 1917, puis des gradés polonais en

octobre 1918. 4 citations.

(**) :

Georges THOLLET, 21 ans, soldat au 44ème régiment d’infanterie sera tué dans la

Somme le 12 août 1916. Voir

sa fiche.

Premier sifflement d’obus

Nous étions à environ 5 kilomètres des lignes que nous

apercevions un peu, secteur tranquille à cette époque. Un beau matin, un obus

assez gros nous passe sur la tête et s’enfonce en terre, sans éclater, à 200

mètres de nous. Ma première pensée et réflexion :

« Et puis, c’est cela les obus, bien il n’y a pas de quoi en faire des histoires ».

Par

la suite, j’ai eu le temps de changer d’avis.

Un soir, à la chute du jour :

« 2ème section, faites vos sacs, on part dans une heure ».

Le matin, il y avait eu la 2ème piqûre de vaccination et

beaucoup étaient mal en point, pas moi : je n’y étais pas passé...

Sac au dos, et en route pour rejoindre notre cantonnement à côté

de Lay-Saint-Rémy.

Arrivés à 2 heures du matin, nous retrouvons la vieille paille

et les « totos » (poux).

Réveil à 5 heures, rassemblement sur deux rangs. 2 boîtes de

sardines, 1 boîte de singe (corned-beff), 4 boules de

pain, et en route pour Foug, à environ 15 kilomètres,

où les camions nous attendent.

Embarquement et en route pour la Voie Sacrée, direction Verdun.

Arrivée devant Verdun à la tombée de la nuit pour voir les 210 qui s’écrasent

sur la cathédrale, cantonnement, un manège par bataillon à Bévos,

caserne. Il n’y faisait pas chaud, et les cuisines roulantes n’étaient pas

arrivées.

Ravitaillement = ceinture. Il y avait quelques mercantis qui

venaient profiter de l’occasion.

Un camembert et un litre de pinard bon marché. On déambule, avec

toujours l’ami (Étienne

Eugène) ClÉment, nous tombons sur un

mercanti :

« Combien ton camembert ? »

« 3 francs »

« Et le pinard ? »

« 5 francs »

(A

cette époque le fromage coûtait 15 sous et le vin 20 sous). Nous nous servons.

« Et maintenant, si tu veux être payé, viens avec nous vers le colonel ».

Comme il a

refusé, nous avons été ravitaillés à bon compte.

Duel d’artillerie épouvantable

Le capitaine rentre au cantonnement :

« Bordel de foutre (c’était son juron), venez voir, c’est inimaginable | »

En effet, le ciel était complètement embrasé par les lueurs des

coups de départ et, malgré la nuit noire, on aurait pu lire le journal comme en

plein jour. On ne distinguait que les coups de départ des très grosses pièces à

longue portée, 240 et 380, c’était incroyable. Oui, mais voilà, le lendemain

soir, le 12 avril, il fallait passer

là-dessous.

Un bon conseil

Des blessés qui passaient voyant nos jeunes figures de bleus nous

recommandèrent :

« N'oubliez pas la croûte car il n’y a pas de ravitaillement possible ».

Chose que je n’ai pas oubliée, 2 musettes de biscuits, 2 de

boîtes de singe et encore tout ce que j’ai pu caser dans le sac, plus 250

cartouches, cela faisait du poids qu’il fallait porter, à chacun des arrêts :

vite le canon du fusil sous le sac.

Une chose qui fait disparaître le poids : les obus.

Premier contact avec les obus

Toujours accompagné de (Étienne) ClÉment, à la

sortie de Verdun. Très curieux, nous les bleus :

« Dis-donc, TIÉNOT (*), c’est des culots d’obus qu’on voit là ? - Penses-tu, on est

encore loin ».

Vion, vion,

boum, bom’ sur la route, entre les sections, et en

voici, et en voilà, il y en arrivait toujours, et tous ceux qui passaient sur

nos têtes. Je ne savais pas si je portais un sac et des musettes, nous

marchions par escouades, en file indienne, défense de s’arrêter, même pour un

copain blessé.

(*) :

C’est à ce moment du texte que l’on est certain que Étienne Eugène CLÉMENT

devient « TiÉnot »,

surnom certainement donné par Auguste.

Une belle frousse.

Dans un bois, à un tournant, pas très loin du Cabaret Rouge, un

coup dans les jambes et une détonation formidable à 4-5 mètres à ma droite, je

me baisse et je baisse la tête.

« Avance Chevillard »

« Je suis blessé »

« Où ? »

« Aux jambes. »

« Sacré c.…., si tu étais blessé aux jambes, tu ne marcherais pas, c’est un coup de départ, t’as pas vu la grosse pièce ? Je te dirai quand ce sera pour nous ».

C’était ce bon vieux caporal Piton

(*) qui me

donnait ce conseil, et, à partir de cet instant, la frousse avait à peu près

disparu.

(*)

: Joseph Marie François Édouard PITON, 32 ans, a été nommé caporal que le 27

juillet 1916, donc quelques mois plus tard que le récit. Mais comme ce sont des

souvenirs, Gaston CHEVILLARD s’en souvient comme caporal. Il vient d’arriver au

44ème régiment d’infanterie à la date du 17 mars 1916.

Blessé

le 12 août 1916 à l’attaque de Maurepas (Somme), revenu au 44ème, il sera

finalement tué lors de l’offensive du Chemin des Dames en avril 1917.

Une forte émotion

Après bien des plats ventres et bien des saluts de la tête, nous

arrivons à une croisée de route, à 200 mètres du fort de Tavannes.

Endroit bien choisi pour se faire canarder. Tout à coup, j'aperçois une masse

noire de l’autre côté du chemin. Toujours curieux :

« Dis, TIÉNOT, qu’est-ce que c’est que çà ?

« Ce n’est rien, viens. »

« Non, je veux aller voir. »

« Non, viens ».

Comme

on ne voyait pas clair, je tâte, oh que c’est froid, à me glacer le sang.

« C’est bien mieux maintenant ! ».

J'avais empoigné la main d’un camarade du 1er bataillon qui

avait été tué la veille, Je crois que c’est la plus forte émotion que j’aie eue

pendant la campagne, j’en ai cependant vu d’autres, tués à mes côtés.

Ma première arrivée aux tranchées

La première arrivée du 3ème bataillon à la ferme Dicourt se situe le 15 avril (JMO)

Position : ferme Dicourt, sur la

droite du fort de Vaux, à côté de la batterie de Damloup,

sur la gauche du bois de la Laufée.

Cette ferme était complètement démolie, sauf une toiture d’un

hangar, il y existait une espèce de cave dont la voûte était en briques rouges,

pas solide du tout. Un escalier sortait dans la cour, dans la journée, nous y

étions 3 sections bien tassées, mais il ne pleuvait pas dedans.

Dans cette cave, il y avait un piano et aussi un sommier dont je

m'étais emparé à mon arrivée pour nous servir de couchette, à nous deux TIÉNOT

:

« On n’a que le confort que l’on se donne, même en guerre »

J’avais aussi trouvé une boîte de singe de 1 kilo, elle était

bleue. Bien sûr, je l’ai mise aussi de côté, et j’avais bien fait, je l’ai

ouverte le dernier jour de tranchée, quand nous étions en réserve à côté du

tunnel de Tavannes.

Position de la ferme DICOURT

Première nuit au front de Verdun. La patrouille

Dès que nous fûmes installés dans la tranchée, il y eut une

patrouille d’organisée pour reconnaître un peu le secteur.

Un beau choix de patrouilleurs ? Une douzaine de jeunes de la

classe 16 commandés par un sous-officier du midi que nous avions reçu en

renfort quelques jours avant, blessé en 14, et qui n’était pas encore revenu au

front. Il se nommait ESTULIER.

Dès la sortie de la tranchée, nous commençons à charger nos

fusils :

« Qu'est-ce que vous faites ? »

Réponse

: « Où allons-nous ?

« Eh bien, en patrouille ! »

Alors, j’ai toujours cru qu’il avait eu peur qu’on le tue.

Heureusement pour nous, les boches n’étaient pas de sortie, et, malgré notre

bavardage, nous n’avons fait aucune mauvaise rencontre.

La patrouille terminée ; réparer le réseau de barbelés en partie

détruit par les 210. Cette première nuit, nous n’en avons pas reposé beaucoup.

Nous avons été copieusement arrosés de 210, sans trop de dégâts, le terrain

était très mouillé, de ce fait, les obus entraient profondément en terre : 2 ou

3 mètres, les éclats montaient en l’air et nous ne recevions que les mottes de

terre.

Pendant ce bombardement, il s’est passé une scène assez comique,

malgré la très mauvaise position des spectateurs.

A côté de nous, il y avait un tombereau de culture (chariot à 2

roues) qui était dressé, D’abord je dois vous signaler que, dans ma section, il

y avait une nouvelle recrue dénommée ROUX Cyprien.

Phénomène très particulier qui se disait trop bête pour aller en

patrouille, trop bête pour prendre le petit poste... trop bête aussi pour aller

au ravitaillement, en fait, trop bête pour tout.

Dès les premiers obus, il se planque contre le tombereau. Le

sergent ESTULIER voulait, lui aussi, s’y mettre, mais ROUX ne voulait pas lui

céder sa place.

Le sergent :

« Soldat ROUX Cyprien, je vous donne l’ordre de me laisser la place ».

ROUX

: « Moi, je me donne l’ordre de rester là ! »

Cela

a duré pas mal de temps.

Quand un obus arrivait trop près, ils se couchaient tous deux et

fermaient leur ‘boîte’. A la pointe du jour nous rentrions dans la cave en laissant

quelques hommes pour surveiller.

Les 420 sur le fort de Vaux

Un matin de ses premiers jours de tranchée, j’étais donc de

garde avec (Georges

Louis) CHOLLET (*), de Geneuille nord de Besançon , le frère de Léontine NEVERS.

Comme tous les jours, il y avait duel d’artillerie. Beaucoup

d’obus nous passaient sur la tête, mais assez haut. A un moment donné, CHOLLET

me dit :

« Ecoute donc, on dirait le tacot ».

C’était un drôle de tacot

: un des premiers 420 qui tomba sur le fort de Vaux. Le fort se trouvait à

environ 800 mètres de nous, à vol d’oiseau. Le spectacle était beau à voir. La

terre et la fumée étaient montées au moins à 100 mètres de haut.

À cette époque, je n’étais pas sourd, heureusement pour moi !

Entendant un ‘flou-flou’ qui venait de mon côté, j’ai baissé la

tête juste à temps pour ne pas être décapité par une lame d’acier de 80

centimètres de long provenant du 420, qui s’est piquée dans la paroi de la

tranchée, à 10 mètres de moi. Cela ne sert à rien d’être curieux (j’ai profité

de la leçon).

(*)

: Georges Louis CHOLLET, 20 ans, soldat au 44ème régiment

d’infanterie. Né aussi à Geneuille (25) était ouvrier

d’usine et fait partie de la même section, même escouade que Gaston. Nous

verrons plus loin ce qu’il est devenu.

Le premier mort de ma section

Il y avait environ 10 minutes que j’avais quitté mon tour de

garde, remplacé par un nommé (Claude) COUILLEROT (*), qui était du département de l’Ain, quand

un camarade vint nous dire qu’il était blessé.

Un obus fusant de 130 avait éclaté au-dessus de lui, un éclat

l’avait traversé de part en part. Poumon perforé, son agonie a été très dure,

surtout pour nous tous.

Il eut encore la force d'écrire à ses parents qu’il allait

mourir, qu’il serait enterré au cimetière de Bévos,

et qu’ils viennent sur sa tombe après la guerre. Un de ses pays qui était allé

le chercher devait remettre la lettre à ses parents. Il avait été blessé à cet

instant d’un éclat à la fesse, il croyait avoir la bonne blessure.

Sa blessure s’étant infectée, il est mort, lui aussi. (**)

(*)

: Claude COUILLEROT, 19 ans, soldat au 44ème régiment d’infanterie, mort pour

la France le 24 avril 1916. Sa fiche indique sa mort le 23, mais le JMO du

régiment indique le 24. Voir

sa fiche. Il est inhumé à la nécropole nationale

de Douaumont (55).

(**)

: Le seul blessé du 24 avril au 44ème régiment d’infanterie qui est décédé

suite de ses blessures est Claude Eugène RUGET, 20 ans, mort le 30 avril à

l’hôpital de Revigny (55). (JMO). Il était bien de la

même région que Claude COUILLEROT. Voir

sa fiche.

Histoire de ravitaillement

Pendant les 17 jours de tranchées, 15 soirs de suite, accompagné

de TIÉNOT, je suis allé au ravitaillement. Il se faisait à environ 300 mètres

du fort de Tavannes, sur la route. Les cuisines

roulantes n’étaient pas toujours aux rendez-vous. Comme il se faisait pour

toute la brigade 44ème et 60ème d’infanterie, il y en arrivait presque toujours

une sur deux.

La nuit, les chats sont gris, cela servait parfois. Nous commencions,

TIÉNOT et moi, par nous servir personnellement, ensuite, nous demandions de

quelle compagnie était la cuisine, L’endroit n’était pas bien favorable, il ne

faisait pas bon y rester longtemps car les marmites que les boches nous

envoyaient ne contenaient pas beaucoup de rata.

Le pinard du colonel DE PIREY du 60ème d’infanterie

Un soir très mouvementé où il y avait eu beaucoup de feux

d’artifices, dont pas mal de gros, nous étions arrivés seuls, les deux, avec

TIÉNOT. Il y avait eu beaucoup de casse, Les chevaux tués au milieu de la

route, quelques cuisines roulantes éventrées ou culbutées, les boules de pain

éparpillées un peu partout.

En cherchant un peu partout, nous trouvons du rôti de veau, du pain,

il y en avait un peu partout quand, tout à coup, TIÉNOT s’empâture

dans un quartaut, c’est peut-être de l’alcool solidifié, il en arrivait

parfois.

Nous secouons le tonneau, il faisait glouglou, la belle aubaine,

ce n’est sûrement pas de l’eau ? A cet endroit, la route était encaissée d’un

talus juste du côté d’où venaient les obus. Vite, le quartaut sur le talus, la

baïonnette sortie et voilà une bonne vrille, et comme naturellement le quart

fait partie intégrale du soldat, nous goûtons, comme c’était bon !

Nous nous installons et commençons à bien nous restaurer, et,

chaque fois que nous buvions un coup :

« Encore un que les boches n’auront pas ».

Les obus continuaient à tomber, étant un peu longs, ils allaient

s’écraser dans un ravin, en contrebas :

« Oui, mais ce n’est pas le tout, mon vieux TIÉNOT, tout à l’heure, le jour va se montrer, et il ne faut pas servir de carton aux boches ».

Nos chaussures étaient devenues un peu à bascule et il y avait

aussi beaucoup de boue, et pas question de laisser le pinard.

Tant bien que mal, avec le concours du talus, après avoir mis un

douze pour boucher le trou que nous avions fait, TIÉNOT le prend sur ses

épaules. Il était très costaud et puis il avait du nerf.

Nous arrivons au bord de la ligne du chemin de fer, le ravin qui

précède le tunnel de Tavannes. TIÉNOT s’empâture et voilà notre cher pinard qui dégringole. Bing ! Contre le rail ?

Nous dévalons presque aussi vite que lui, oh ! miracle ! Il n’avait pas de mal. Et nous voilà repartis

portant et roulant le quartaut. Il faisait presque grand jour quand nous sommes

arrivés au petit poste.

Presqu’aussitôt, voici l’agent de liaison :

« CHEVILLARD, CLÉMENT, le capitaine vous demande ».

Capitaine

(Jules Bernard) LAULAN, réserviste, assez sévère, mais

juste, qui nous connaissait particulièrement, mais pas encore punis:

«D'où venez-vous à cette heure ? »

« Du ravitaillement ! »

« Qu’avez-vous fait pour ne rentrer qu’à cette heure ? »

Il

n’avait pas besoin de le demander, cela se voyait bien ! Moi, au capitaine :

« Du pinard et de la viande, il

y en a pour vous, mais pas pour FALUEL» (adjudant de bataillon dont je vous parlerai plus tard)

A noter que, sur les 17 jours passés dans ce secteur, il y a plu

pendant 15 jours. De plus un peu avant d’arriver au tunnel de Tavannes, il y avait un petit ruisseau, les obus ayant

détruit son lit, il s’était répandu un peu partout, il y avait quelques

planches par endroits, mais la nuit, il arrivait souvent que l’on mettait les

pieds à côté.

Où mon cœur a battu très fort, au petit poste

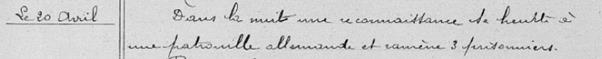

Nuit du 19 au 20 avril 1916

(JMO)

Chaque soir, à la nuit tombée, un petit groupe d’hommes allait

prendre la garde en avant des barbelés.

Ce soir-là, j'étais de garde avec, comme chef de poste, le caporal

ROQUE, mon aîné de 20 ans, un belfortain nommé GIRARDET, un breton nommé VAL,

et moi.

A l’emplacement, il y avait une haie, d’habitude, le poste se

plaçait au bout de la haie. En arrivant à l'emplacement, le caporal fit une

remarque qui était bien justifiée :

« Nous ne sommes pas bien, si les boches nous ont repérés, ils viendront nous prendre. Mais comme un soldat français ne doit pas reculer, nous allons avancer ».

Heureuse initiative qui nous a permis de faire 3 prisonniers au

lieu d’y être nous-mêmes.

Nous prenons notre place, j’étais en tête, à côté d’un petit

pommier. La nuit était noire comme de l’encre, on n’y voyait pas à 4 mètres.

Tout à coup, j’entends un peu de bruit en avant de moi, une espèce de succion,

cela faisait doucement. Pas moyen de communiquer avec les camarades, c’était

risquer de prendre quelques grenades, et le bruit s’approchait de plus en plus.

Que faire ?

Mon cœur de 20 ans battait très fort. J'étais sûr que c’étaient

des boches, des français auraient fait plus de bruit.

Je prends une décision.

Je m’appuie contre le petit pommier, ma baïonnette au canon,

sans faire le moindre bruit,

Portant mon fusil à l’avant, je me dis ceci :

« Le premier qui se présente, je tire et je dis halte là »

Ils

approchaient de plus en plus. Je me baisse pour tenter de voir à l’horizon. Ouf

! Il y en avait un à 1,50 mètre de moi, qui allait presque me dépasser.

« Halte-là. - Camarade »

Il a jeté son fusil et malgré cette nuit noire, j’ai vu briller

sa culasse de fusil. 3 se sont rendus, à leur dire, ils étaient 5

sous-officiers volontaires pour venir nous prendre, ils avaient repéré le petit

poste la veille, en patrouille, Quand ils ont vu qu’on ne les fusillait pas,

chose qui leur était chantée chez eux, ils étaient heureux d’être prisonniers.

Où le caporal Roque remet le fameux adjudant FALUEL à sa place

Lorsque la compagnie eut appris qu’il y avait 3 prisonniers, le

fameux FALUEL s’est présenté pour venir les chercher. Arrivé au petit poste, il

sort son pistolet pour tuer les prisonniers. Bel acte de courage !

Le caporal ROQUE :

« Espèce de bourrique, tu vas les laisser ces hommes, si tu veux en tuer, il y en a encore, mais ils sont en avant »

Mais il n’est

pas allé plus loin, et a dû remettre le pistolet dans son étui.

Après avoir été questionnés par le capitaine, ils furent

conduits au colonel au fort de Tavannes. Très heureux

d’être prisonniers et de ne pas être fusillés.

Comme souvenir de ces 3 prisonniers, j’ai eu le couteau de poche

de l’un d’eux.

Révélations de l’interrogatoire des prisonniers

Suivant leurs dires, nous devions être attaqués le lendemain.

Décision du capitaine : en place d’une sentinelle dans la

tranchée, une demi-section, dont la mienne.

Un bien mauvais moment à passer

Dans la matinée, 2 pièces de 210 commencent leur tir avec un

objectif bien précis, l’une directement sur la 1/2 section et l’autre à 150

mètres sur notre gauche. Le premier obus : un peu court, à environ 50 mètres de

nous, pas éclaté ; le deuxième, un peu plus près, pas éclaté.

Le brave (Georges) THOLLET, parisien : (*)

« Eclatera pas ! Éclatera pas ! »

Eh bien non, pas éclaté. 3e, 4e et autres, donc tout près de

nous, et qui auraient dû nous faire beaucoup de mal, dont un qui m’a drôlement impressionné

: il a traversé la paroi de la tranchée à environ 80 centimètres de moi.

Je vois encore le trou, et ce brave (Georges)

THOLLET

a mis quelques temps pour reprendre son souffle et dire : « Eclatera pas ».

Nous avons reçu, ce matin-là, 16 obus de 210, une dizaine

auraient dû nous occasionner beaucoup de pertes. A noter que pour l’autre pièce

qui tirait sur notre gauche, les obus éclataient bien, à côté d’une pièce de

mitrailleuse qui finit par s’en tirer sans grand dommage.

Le capitaine, prévenu de cet événement, nous a dit que notre

survie était sûrement due à un alsacien qui ne débouchait pas les fusées des

obus. Je crois qu’il y a du avoir quelque chose de ce genre,

(*)

: Georges THOLLET est né à Malakoff.

Un jour de Pâques mouvementé

Le dimanche de Pâques 1916 (23 avril 1916), le

seul jour sur les 17 jours passés à Verdun, il ne pleuvait pas.

A part les sentinelles dans la tranchée, les 3 sections étaient

camouflées dans la cave. Un obus arrive au milieu de la cour, un gars sort de

la cave et va tenter de retrouver la fusée qui, à cette époque était en

aluminium et qui servait à découper des rondelles pour faire des bagues, mais

il n’avait pas regardé en l’air et, à ce moment, il y avait un avion boche qui

n’a pas manqué de le voir et de comprendre qu’il n’était pas là tout seul. Et

voilà les gros noirs qui rappliquent.

Combien y en est-il arrivé qui ont entouré la cave ? Beaucoup,

et le temps nous a paru bougrement long. Pendant ce temps-là, le brave et

jovial (Georges) THOLLET

jouait du piano et se faisait enguirlander :

« Ta gu.…, ta gu… ».

Tout

à coup ‘bôum baôum” !

« Merde, je ne joue plus ! »

Un 210 était tombé, à environ un mètre d’un trappon

qui entrait dans la cave, envoyant pas mal de gravats et de fumée dans cette cave,

mais à part quelques égratignures à quelques-uns, aucun ne fut touché, ce fut

le dernier, ce jour-là, car il avait volatilisé le toit du hangar qui touchait

la cave et les boches ont cru nous avoir anéantis.

La pose des fils de fer, la bonne eau sucrée, et un coup de chance

Chaque nuit, nous réparions les dégâts causés aux réseaux de

barbelés par les bombardements.

Chose un peu idiote, en arrivant aux réseaux, on nous faisait

former les faisceaux et, avec un rouleau, à deux, nous devions boucher les trous.

Comme toujours, TIÉNOT était mon partenaire et, quand nous

avions trouvé le bon bout pour dérouler la bobine, cela allait à peu près. Il y

avait énormément d’eau, tous les trous d’obus étaient pleins, à part pour ceux

qui venaient de tomber.

Quoiqu'il n’y faisait pas chaud, nous avions souvent soif, il y

avait un trou que nous connaissions particulièrement, un dans lequel l’eau

était un peu sucrée, nous y allions donc toutes les nuits, jusqu’au soir où

TIÉNOT (Étienne Eugène CLÉMENT) souleva

un pan de capote (*), alors

nous avons changé de trou.

(*)

: Présence d’un cadavre.

Le coup de chance.

Une nuit, nous avions reçu l’ordre de rentrer dans la tranchée à

la première alerte, coup de fusil, ou autres.

Tout à coup, un coup de fusil sur notre droite et un ‘ah’

d’agonie. C’était un soldat du 60ème d’infanterie en liaison avec nous qui

avait tiré sans sommations sur une patrouille française et avait tué un de ses

camarades.

Nous deux TIÉNOT qui étions les plus éloignés des faisceaux,

nous arrivons les derniers mais nous ne trouvons pas nos fusils qui étaient

tombés dans la boue, Finalement nous les avons retrouvés et, quand nous nous

sommes présentés devant la tranchée où tout le monde était en position de tir,

on nous a tiré dessus, nous prenant pour l’ennemi, et toute la section s’était

mise à tirer. Bien sûr, nous avions fait un beau plat ventre.

Celui qui avait lâché son coup de fusil s’appelait JORON, il

était de Voray. (*)

Heureusement il y avait un angle mort devant la tranchée et

toutes les balles nous passaient sur la tête que nous avions bien soin de ne

pas relever. Tout à coup, j’entends la voix du caporal ROQUE :

« CHEVILLARD, CHEVILLARD »

« Voilà, voilà, je suis là. »

« Mais où es-tu donc ‘macarel” ? »

« Je suis là devant. »

« Où donc ? »

« Là ! »

« Mais que fais-tu donc là devant ? »

Je baisse la tête tant que je

peux.

« Faites arrêter le tir et je me montrerai, ainsi que l’ami TIÉNOT».

Après un temps assez long, le tir finit par s’arrêter, et nous

avons réintégré la tranchée. JORON (*) a reconnu de suite que c’était lui qui

avait tiré le premier et dans la surprise, il n’avait pas pris le temps de

viser : « Heureusement ».

(*)

: Il s’agit de Louis JORON originaire de Voray

(Haute-Saône). C’est le seul JORON qui a été affecté au 44ème régiment

d’infanterie.

Affecté

dans ce régiment à la date du 16 mars 1916. Blessé en 1917, puis gazé en 1918,

il ne sera pas tué durant le conflit. Voir

sa fiche.

Des W.C. pas tranquilles

Un beau matin, une nécessité m’oblige à quitter la cave, mais à

peine avais-je commencé qu’une fléchette passe à côté de mes oreilles et éclate

contre un tronc d’arbre, derrière moi.

Bien sûr, je n’ai pas attendu la 2ème, Celui qui me l’avait

envoyée n’était pas loin, mais je ne l’ai pas vu. De misère en misère et après

s’être transformés en hommes-boue, le soir du 17ème jour la relève nous arrive,

le 52ème d’infanterie.

Le fameux adjudant FALUEL commence, un peu tard, à ouvrir sa grande

gueule. Il aurait beaucoup mieux fait de la fermer. Voici le fait :

Le commandant de compagnie, capitaine (Jules Bernard) LAULAN,

devait passer les consignes à son successeur. Il avait donc chargé FALUEL,

adjudant de bataillon, de rassembler la compagnie. Se croyant peut-être à la

caserne, et comme nous allions au repos, le courage a surgi en lui. Il s’est

écrié très fort :

« Le 44 sortez, le 52 rentrez ».

La réponse n’a pas été longue à attendre. Des lueurs des coups

de départ nous apparaissent du côté d’Étain. Ça c’est pour nous ? En effet

quelques secondes s’écoulent et voilà une rafale d’obus de tous calibres qui

tombe à une cinquantaine de mètres en avant de nous. Aussitôt la rafale passée,

FALUEL se lève et dit : « En avant » mais personne ne bouge. Ceci pour savoir

si les boches allongeraient leur tir, il était inutile de s’enfiler dessous ;

2e rafale à la même place. La compagnie se lève pour franchir le barrage, mais

FALUEL se lève, pistolet au poing :

« Le premier qui se lève, je le brûle ».

Toutes les culasses des fusils bougent pour mettre une cartouche

dans le canon, il a compris tout de suite ce qui allait lui arriver, il s’est

mis par terre et nous sommes passés, sauf un qui eut peur de lui et prit un

éclat dans les reins, mais pas gravement, il revint nous retrouver avant de

monter en ligne, 3 mois après.

Il se nommait (Robert

Auguste) CHEVIET (**) et était d’Avanne : il fut tué dans la

Somme.

(*)

: Le 44ème régiment d’infanterie est relevé par le 52ème régiment d’infanterie

les 24 et 25 avril 1916.

(**)

: Robert Auguste CHEVIET, soldat au 44ème régiment d’infanterie, mort pour la

France le 8 août 1915, au bois de Hem (Somme). Voir

sa fiche.

Une odeur persistante

À un moment donné, je sens une odeur pas très agréable, je me

dis « Nous passons vers des feuillées ».

Un peu plus loin, toujours l’odeur, et un peu plus loin,

toujours la même odeur. J'avais devant moi un breton de la classe 15. Comme

l’odeur persistait toujours devant moi, je lui pose la question :

« (Michel) BONJEAN, t’as fait dans ton

froc ? » (*)

« Oui » me répond-il.

J’avoue que j'étais aussi capot que lui.

(*)

: On retrouvera plus loin dans le texte ce fameux Michel BONJEAN (qui n’est pas

breton, mais auvergnat)

La mauvaise surprise

Nous arrivions presque à l’entrée du tunnel de Tavannes et espérions bientôt respirer sans avoir la

crainte de recevoir un obus sur la tête... Mais ce n’était pas encore pour ce jour là :

« Prenez le boyau à droite » (Hein ?)

« Oui, nous sommes en réserve cette nuit pour soutenir le 35e et le 42e qui sont au Fort de Vaux et qui ont bien du mal à contenir la ruée boche, et, s’il le faut, nous remonterons pour attaquer »

Quelle tuile !

Toute la nuit les blessés descendaient, il fallait laisser la

place aux brancardiers.

Enfin le 35e et le 42e ont pu tenir.

Un 1er mai sans muguet mais avec une surprise

Mai 1916

Le jour se lève et il fait beau, accroupis dans le boyau où nous

avions parfois sommeillé, j'ouvre les yeux et qu'est-ce que je vois ?

Un petit gars hirsute, barbu comme un sapeur, les yeux

renfoncés, sale par la figure comme le reste de l’homme, et qui me sourit,

c’était TIÉNOT.

Il cherche dans la poche intérieure de sa capote et me sort un

morceau de miroir cassé, et me dit ceci :

« Regardes-toi, Tonton, t’es pareil ».

Et, ma foi oui, c’était vrai.

Un 88 qui me fait serrer les fesses

Après avoir bu cette eau sucrée et, de l’autre, mangé du singe,

pas mal d’entre nous avaient ramassé la dysenterie et même le typhus, ce qui

nous mettait dans l’obligation de se déculotter souvent. (*)

À un moment, j’étais dans ce cas. Je sors du boyau et je

m'installe un peu plus bas, dans le renvers du tunnel

de Tavannes, derrière des petits sauvignots,

petits arbrisseaux..

« Vion, boum » sur le balastre

plus bas, il était passé si près que si j’avais été debout, il me coupait en

deux. Sans me reculotter, je saute dans la tranchée, et mon brave petit TIÉNOT

:

«Il est passé bien près, il voulait te torcher le c… »

Et

cette récrimination :

« Pas moyen de poser culotte tranquille ».

(*)

: C’est exact quelques jours plus tard, après la relève, l’épidemie

s’étend. Le JMO dit :

30

avril : « …La maladie qui ateint un plus grand nombre d’hommes, prend nettement un

caractère epidémique. (…) »

2

mai : « …Les malades augmentent. On voit

des hommes se trainer pour aller aux feuillées (toilettes). (…) »

Jusqu’au

20 mai, environ 400 hommes sont évacués. Ont-ils bu l’eau des trous d’obus

comme l’a fait Gaston ?

La vraie relève

Le soir, le capitaine était à nouveau parmi nous et nous dit

ceci :

« Les gars, débrouillez-vous, vous êtes libres, rassemblement à Haudainville. Vous aurez plus de chance d’y arriver par petits paquets qu’autrement ».

Et nous avons réussi d’y arriver sans pertes.

Arrivés vers les 3 heures du matin, les cuisiniers nous y

attendaient. Le ravitaillement était abondant, il y en avait pas mal qui n’y

goûterait plus. Un rôti de veau et pinard presque à volonté.

Première journée de repos

28 avril 1916

Le matin, grande lessive, à Haudainville il passait un ruisseau

dans lequel nous avons lavé les capotes et les bandes molletières ; à la sortie

du village ce n’était pas de l’eau qui coulait mais un flot de boue. Nous

avions pataugé dans la boue pendant 17 jours, sans même quitter les

équipements.

Le 2e jour de repos, je rends visite à Émile PINAIRE qui était

conducteur au 60e régiment d’infanterie ainsi qu’à Charles ZÉDET, adjudant. (*)

Je rencontre Léon ANDRÉ (**), conducteur lui aussi de la cuisine

roulante au 60e, et qui me dit :

« Tu ne sais pas qui c’est que je viens de voir qui arrive en renfort ? »

« Non »

« Eh bien,

Gabriel BESSIA, il est à tel endroit ». (***)

Il avait été blessé au débarquement des Dardanelles et remontait

pour la 1e fois au front au 52e d’infanterie, le

régiment qui nous avait relevé. Je me dirige donc vers le cantonnement de

Gabriel, que je devine presqu’aussitôt par sa forte taille :

« Tiens, voilà Gaston », prénom que me donnait son frère Joseph.

Première

question de Gabriel :

« Est-ce que çà chie, on n’entend pas le canon ? »

Ce

que je pensais :

« T’en fais pas, Gabriel, tu vas bien l’entendre ».

Et

ce ne fut pas long.

A peine arrivé à mon cantonnement, voici un 210 qui tombe en

plein milieu de la route, à 30 mètres de mon cantonnement, 4 tués : 2 contre le

mur et 2 au milieu de la route.

Le 3e avait touché le dessus du couvert où était Gabriel et le

4e était tombé sur la cuisine roulante de Léon ANDRÉ, heureusement il n’était

pas à côté.

(*)

: Charles Jean-Baptiste ZÉDET, 36 ans, habite le même village (Geneuille, 25) que Gaston CHEVILLARD. Il effectue ses

classes au 60ème régiment d’infanterie en 1901-02. Reste au même

régiment en 1914 – caporal en 1915 – Sergent en mai 1915 – Adjudant en mai 1916

– Blessé en août 1916, jambe droite – Hôpitaux de Paris, puis Besançon jusqu’en

mars 1917 – Repart au 60ème régiment d’infanterie, mais plus au

front – Croix de guerre étoile de bronze.

(**)

: Léon François Joseph ANDRÉ, 30 ans, est natif du même village que Gaston

CHEVILLARD. Dragon d’origine, il passe au 60ème régiment

d’infanterie le 18 octobre 1914 et y fait toute la guerre.

(***)

: Gabriel BESSIA, 22 ans, est natif du même village que Gaston CHEVILLARD.

Artilleur d’origine, il passe au 98ème régiment d’infanterie le 16

octobre 1914 – Passe au 175ème régiment d’infanterie en février

1915, part aux Dardanelles et est blessé par balle, machoire

cassée – Passe au 52ème régiment d’infanterie en février 1916 –

Blessé à Verdun en juin 1916, amputation de la cuisse droite – Réformé

définitivement - Croix de guerre avec palmes – Légion d’honneur en 1947. Décédé

après 1960.

Un peu plus de connaissance avec l’adjudant FALUEL

Un de ces premiers matins passés à Haudainville, j'étais sur la

porte de mon cantonnement quand arrive l’adjudant et le caporal (Alexis Prosper) Humbert (*).

J'entends :

« Et celui-là ? »

« Oui, oui, oui ».

Je

commençais à me tirer des pattes :

« Chevillard ! - Voilà. - Est-ce que tu veux faire un cabot ? »

(**)

Réponse

:

« Je trouve que je ne suis déjà pas assez intelligent pour me conduire, ce n’est pas pour conduire les autres, il y en a déjà assez de comme cela sans en remettre un de plus ! »

« Rompez ».

La guerre était

déclarée entre nous deux.

(*) : Il s’agit très

certainement du caporal Alexis Prosper HUMBERT, 22 ans. Il sera tué à

Bouchavesnes dans la Somme en septembre 1916. Voir sa fiche.

(**) : Devenir caporal.

Réveil matin assez bruyant

Nous étions encore dans la paille, vers 6 heures du matin,

quand, tout à coup, nous entendons la D.C.A. qui tire. Un avion allemand venait

nous souhaiter le bonjour, et venait de lâcher une bombe, tâchant de couler une

péniche qui était dans le canal, servant de cantonnement, ainsi que beaucoup

d’autres.

À ce moment là s’y trouvait Henri

TURILLON qui était au 4e Génie. Par un grand hasard, l’avion fut descendu au 3e

coup de canon.

Une nouvelle rencontre fâcheuse avec l’adjudant FALUEL

Dans l’après-midi, il y eut rassemblement de la compagnie,

j’arrive le dernier de ma section et, pour ne déranger personne, je me place en

bout de la section. Le caporal, gentiment, me dit :

«T'es pas à ta place ».

Réponse,

aussi gentiment :

« Bein merde, qu'est-ce que cela peut

foutre ? »

L’adjudant

FALUEL, en courroux :

« Qu'est-ce que tu dis, t’insultes ton caporal ».

Réponse

:

«Je ne te dis rien, à toi. »

« Qu'est-ce que c’est ? Caporal, vous allez porter une punition pour manque de respect à un supérieur ».

Le caporal ne voulut rien savoir, et c’est moi qui ai porté la

demande de punition au bureau.

Quelques instants après, l’agent de liaison vient me chercher :

« Le capitaine te demande ».

Le

capitaine :

« Qu’est-ce que c’est, Chevillard, tu manques de respect à ton

caporal ? Cela m’étonne de toi ».

Réponse

:

« Mon capitaine, il n’y a pas manque de respect, il y a simplement faute de langage, vous savez que le vocabulaire que nous employons n’est pas toujours bien correct, c’est là toute la faute.

Permettez-moi aussi de vous dire que c’est l’adjudant FALUEL qui a forcé le caporal à porter plainte, et c’est moi qui ai porté la punition pour que le caporal n’aie pas d’ennuis avec lui. Maintenant que nous sommes au repos, l’adjudant fait du service, il n’en était pas de même ‘la-haut’ ».

Le capitaine fait appeler l’adjudant FALUEL :

« Il ne s’agit pas, pour l’instant, d’emmerder les hommes avec des chinoiseries pareilles, je ne veux pas de cela. Rompez ».

FALUEL ne l’a pas

avalé et ce n’est qu’en 1938, à la nouvelle mobilisation, que j’ai pu m’en

apercevoir. De complicité avec un sergent-major nommé MERCIER, dont je parlerai

plus tard, j’avais quand même 4 jours de prison de marqués sur mon livret

matricule.

« Ah ! La vache

».

Points de vue sanitaire

Il y avait environ 80 à 90 % des hommes atteints de dysenterie

très prononcée et pas mal atteints du typhus. Ce qui n'empêcha pas au fameux

colonel GERST, faisant fonction de général de brigade, de vouloir nous faire

remonter en ligne, peut-être pour essayer de gagner une étoile à son képi. Un

bataillon avait déjà pris le départ, il dut retourner, sans regrets.

Grâce à un commandant-major qui s’y était opposé, le colonel

GERST a du baisser pavillon, mais a néanmoins fait

révoquer le commandant. (*)

Il fut quand même réhabilité avant la fin de la guerre. Je l’ai

appris par la voix du général MUDENT, en 1920, à Besançon.

2 jours après cette intervention, nous avons quitté

Haudainville. Il y avait 5 kilomètres pour aller prendre les camions qui

devaient nous emmener en grand repos, dans un petit village de l’autre côté de

Bar-le-Duc, il s’appelait Trois-Fontaines.

En cours de route, entre Haudainville et Dugny-sur-Meuse, (Marcel Élie) DUBOIS dit CHAMBROT (**),

l’homme aux 7 boches dans la Somme, est tombé dans le fossé de la route. Il a

été hospitalisé à Dugny-sur-Meuse et, finalement, après 8 jours, il est revenu,

C’était un petit homme, mais il n’y en restait plus. C’est tout juste s’il

pesait 50 kilogrammes avec son sac (pauvre CHAMBROT).

(*)

: En effet, le régiment recoit l’ordre de remonter en

tranchée dans le secteur du fort de Vaux. Le colonel du régiment adresse un

compte-rendu au général sur l’état sanitaire du régiment. Finalement la brigade

entière (44e et 60ème régiment d’infanterie) embarque le 5 mai pour un repos

secteur Trois-Fontaine, Sermaize, Le Fays.

Pour

exemple, le 3e bataillon ne comptait plus que 80 fusils pour 1000 à l’effectif

normal. Le JMO

de la 17ème brigade précise que 800 hommes incappables

de marcher sont emmener en camions.

(**)

: Marcel Élie DUBOIS, terrassier, 20 ans est bien de Morteau. Il sera

prisonnier en avril 1917 durant l’attaque du Chemin des Dames. Voir

sa fiche.

Mais

pourquoi le surnom de Chambrot ??. Il sera cité de nombreuses fois dans le récit.

Notre vie à Trois-Fontaines

Au grand repos, sans exercice, nous sommes restés un mois à un

régime spécial : riz au chocolat. Les premiers jours, nous trouvions cela bien

bon.

Une rencontre : le père FOEHRLE, En nous promenant, je rencontre

des hommes du 54e territorial, les grands-pères. A tout hasard, je leur demande

s’ils ne connaissaient pas de bisontins, et c’est par eux, et leurs

renseignements, que je suis allé surprendre le père Foehrlé

qui était en train de fabriquer du bois dans une forêt, il était assez surpris

de nous voir, moi et (Georges Louis) CHOLLET. Il fut démobilisé guère de temps

après, comme père de famille nombreuse.

Départ de Trois-Fontaines

21 mai 1916

Le repos avait assez duré. Il fallait nous remettre dans

l’ambiance et reprendre l’entraînement.

Et, un beau matin, sac au dos et en route à pied pour l’Alsace.

Après pas mal d’étapes, nous arrivons à Saulxures-sur-Moselotte puis Le

Thillot. Passage au col de Bussang, étape assez mémorable,

Salut ferre d’Alsace

Partis dès les 4 heures du matin avec 1/4 de jus, nous passons

le col de Bussang. Dans les lacets qui suivent, le fameux colonel GERST nous

entasse tout le régiment, il y faisait très chaud à 10 heures, serrés comme des

harengs, sac au dos et au ‘présentez armes’. Il nous fit un petit discours et,

de temps en temps, le bruit d’une gamelle qui tombait (mais avec le

bonhomme)...

En passant à Wesserling, je le vois

encore foncer en avant de ma section avec son gros cheval rouge et d’un coup de

son plat de sabre taper sur le fusil d’un gars qui, pour lui, ne le tenait pas

assez droit.

Le salaud, il nous en fit bien d’autres.

Arrivée à Oderen (*)

Loger chez l’habitant, dans les greniers ou granges, bien

entendu.

Ma section était tombée chez des alsaciens au coeur français. Il y avait 5 jeunes filles de 10 à 18 ans

et 2 garçons, l’un dans l’armée allemande et un aux zouaves, chez nous.

Le premier n’avait pu se sauver à temps, c’est pour cette raison

qu’il était de l’autre côté, c’étaient de très braves gens.

(*)

: Le 3e bataillon du 44ème régiment d’infanterie cantonne à Oderen

à partir du 1e juin après arrêt dans quelques cantonnement-étapes.

Le coup du lapin

TIÉNOT et LACHEVILLE étaient des turbulents mais débrouillards

pour la fauche au ravitaillement, assez bien estimés des sous-officiers

GIRARDET de Belfort et PLONGEON ainsi que du brave et gentil aspirant (Jean Auguste) ROSET (*) de

Lons-le-Saunier.

Un beau jour, ils me demandent ce que j’avais en réserve :

singe, sucre et café. Et puis de leur trouver un lapin, car ils voulaient faire

un petit repas chez les alsaciens chez qui nous logions.

Me voilà parti en reconnaissance dans le patelin, mais hélas,

pas de lapin. J’en connaissais bien un, mais c’était chez la patronne.

Sur le soir, je vais chercher le lapin, je le saigne et le

dépouille et je le porte à la cuisinière qui devait préparer le repas, pour le

faire cuire. Après le repas, j'étais invité, ainsi que TIÉNOT, pour le dessert,

Au moment des comptes, l’aspirant demande la note.

La pauvre, elle oubliait le lapin :

« Mais ce n’est pas moi qui l’ai acheté. »

« Si. »

« Non. »

« Si. »

« Non, c’est le soldat, là, qui l’a apporté. »

« Oui, c’est bien moi, mais je l’ai pris dans la cabane ».

La

pauvre femme, les larmes lui viennent aux yeux :

« Moi qui le gardais pour la permission de mon fils qui est aux zouaves. »

« Tranquillisez-vous, madame », lui fut-il répondu, « vous en aurez un autre »

Ce qui fut fait.

La bonne femme, me regardant et finissant par sourire : «

Coquin, farceur ».

Quelques jours après, je venais en permission de 6 jours.

(*)

: Jean Auguste Alexis ROSET est bien de Lons-le-Saunier. Il est passé aspirant

depuis décembre 1914. Le 29 août 1914, il obtient une première citation à

l’ordre de l’armée :

« Aspirant trés couraguex, le 12 août 1914 a entrainée

ses hommes à l’assaut d’une position fortifié allemande malgré……… ».

Légion d’honneur et croix de guerre avec palmes.

Nous

le retrouverons plus loin dans le récit.

La plaie des ‘totos’

La veille de mon départ, après bien des difficultés de la part

du sergent-major MERCIER, assez copain avec l’adjudant FALUEL, et après

l’intervention du capitaine, je trouvais quelques habits propres dont une

chemise.

Le lendemain matin, après une seule nuit dans la paille, je

passais l'inspection de la chemise, j’y ai trouvé et tué 47 totos, je me

rappellerai toujours du nombre.

Je prends le train à Bussang pour arriver à Geneuille.

Le lendemain, (Georges Louis) CHOLLET, de mon escouade vient m’y

retrouver.

Après les 6 jours de perme allongée, nous arrivons à Oderen. Le cantonnement était vide, la compagnie était

montée en ligne la veille. Comme il était tard, et que nous n’étions pas

pressés, nous décidâmes de coucher dans la paille, mais la bonne alsacienne s’y

opposa, il y avait un beau lit à l’emplacement du bureau, avec de beaux draps

blancs.

Il a fallu que nous couchions là, et le lendemain matin, c’est

la musique d’un régiment de chasseurs, que le régiment 44 avait relevé, qui

nous a réveillés. Mais cela faisait déjà 3 fois que la dame venait voir si nous

étions réveillés. Elle nous apportait à chacun un grand bol de chocolat avec du

pain beurré.

Je l’ai embrassée de bon coeur avant

de remonter en ligne.

Mon arrivée à Mittlach, bureau de la compagnie

On peut situer ce passage

vers mi-juin 1916

Mauvais contact avec le sergent MERCIER qui ne m’aimait pas

beaucoup, rapport à l’adjudant FALUEL, et qui finit par devenir copain :

« Comment se fait-il, soldat Chevillard, que vous ayez du retard ? »

Il y avait

beaucoup de coups de tampons sur ma perme et je crois qu’il aurait fini par s’y

perdre. Après pas mal de discussions et de menaces, je finis par lui dire :

« Peu importe la punition, cela ne va pas nous empêcher de boire une bonne goutte. »

« Je n’en veux pas, de votre goutte ».

Réponse

: « Bien sûr, vous ne savez pas d’où elle vient ? Mais quand je vous aurai dit

qu’elle vient de Vallerois-le-Bois. »

« De Vallerois-le-Bois ? Tu connais

quelqu'un à Vallerois ? »

Réponse

: « Oui ».

Lui

: « J’avais un bon copain à Vallerois, il était

sergent et s’appelait CHAUDÉ. »

« Eh bien, cette goutte, c’est son père qui l’a fabriquée et c’est

mon cousin, et sa fille Marguerite c’est aussi ma cousine. Et son frère, le

sergent CHAUDÉ qui est mort il y a quelques années, s’appelait Lucien. »

« Mais tu ne pouvais pas le dire avant ? »

« Vous ne me l’avez pas demandé chef ! »

« Sacré Chevillard, si j’avais pu savoir, enfin, il n’est pas trop tard. As-tu assez de ravitaillement ? Tiens, voilà des cervelas et du jambon. Quand tu auras besoin de quelque chose, viens me trouver ».

J’ajoute

: « Même un pantalon ? », chose qu’il n’avait pas voulu me donner avant mon

départ en perme.

« C’est entendu. »

Et là dessus, j’ai pris le chemin de Metzeral, retrouver les copains.

Metzeral, Alsace

Secteur dit tranquille, où il n’y avait plus d’attaques. Ma

section était située à un endroit assez dangereux, isolée d’un côté, pas de

tranchée ni boyau pour y parvenir, À peu près à mi-côte de la montagne dénudée

d’arbres, la tranchée allemande, à environ 100 mètres. Il ne fallait pas se

montrer car les voisins d’en face avaient l’oeil et

ne nous saluaient qu’avec des balles.

La tranchée boche se trouvait en bordure des sapins où il y

avait sûrement des miradors d’installés. A part cela, le secteur n’était pas

mauvais. La sortie de notre petit blockhaus était bien surveillée et bien

repérée. 3 mitrailleuses tiraient la nuit à tir bloqué qui battait le sentier

sur une longueur d’environ 60 mètres. Elle tirait toujours par surprise, il y

avait de gros risques à traverser ce passage.

L’aspirant (Jean) ROSET fait des propositions Il y avait une

petite source à environ 200 mètres en contrebas de notre position et chaque

nuit il y avait corvée d’eau, mais pour y aller, il fallait traverser le

barrage des mitrailleuses, ce qui était très dangereux. Les volontaires pour

cette corvée n’étaient pas épais.

L’aspirant s’adresse à la section :

« Y a-t-il des volontaires pour la corvée d’eau ? »

Néant.

«Ils seront exempts de garde au petit poste ».

Néant.

« Exempts de patrouille ».

Néant.

« Exempts de toutes autres corvées... La nuit après leur corvée,

ils resteront de garde dans la tranchée ».

Malgré tout cela, pas de volontaires.

« Puisqu’il n’y a pas de

volontaires, je vais en désigner deux, mais après, il ne faudra pas rouspéter

qu’ils sont trop favoris.

Premièrement ClÉment,

dit TIÉNOT. »

« Merci mon aspirant ».

Réponse

: « Il n’y a pas de quoi ! »

« Le deuxième, il est facile à trouver puisque vous ne marchez pas

l’un sans l’autre : CHEVILLARD, dit Lacheville. »

« Merci mon aspirant ».

Nous allions chercher l’eau dans un perco, genre de gros bidon à

lait qui pouvait contenir de 15 à 20 litres.

C’était toujours TIÉNOT qui le portait au départ. Pour passer,

il fallait choisir juste entre 2 rafales de mitrailleuses et ne pas s’arrêter

en route. Un beau soir, qui n’était pas fait comme les autres, nous bondissons

du trou comme des lapins. Hélas, les fils téléphoniques avaient été coupés par

les balles et réparés en vitesse.

Malheureusement, ils étaient posés en travers du sentier et

voilà mon TIÉNOT qui s’empâture, dégringole, moi par dessus, et le perco lâché par TIÉNOT se met à dévaler

la pente en faisant naturellement du bruit qui fut vite intercepté par les

boches.

Les mitrailleuses entrent en action et nous arrosent

copieusement : les balles nous entouraient et ricochaient partout sur les

rochers, il n’était pas nécessaire de nous dire de baisser la tête, et ce

pauvre TIÉNOT, dans un acte de courage, pour nous remonter le moral :

« T’en, t’en fais pas, Tonton, y, y savent pas pointer ».

Combien cela a-t-il duré, je ne saurais le dire, il est bien

difficile de mesurer le temps dans de telles conditions. Enfin, cela s’arrête,

nous nous relevons en vitesse, et nous voilà partis à la recherche du perco que

nous retrouvons un peu plus bas. TIÉNOT s’en empare et nous repartons.

Dans le parcours, il y avait un petit pan de rocher et voilà mon

TIÉNOT qui glisse dessus et lâche à nouveau la gamelle. ‘Ra ta ta ta’ voilà les mitrailleuses

qui nous tirent à nouveau. Etant abrités un peu d’un côté par le rocher, deux

mitrailleuses ne nous pouvaient rien et la 3ème qui aurait pu sûrement nous

tuer, n’a pas tiré.

Il y avait aussi un endroit dangereux, c’était à l’instant où

l’eau tombait dans le perco, cela faisait du bruit, et nous étions à nouveau

dans un champ de tir d’une mitrailleuse. Alors, pendant que l’un plaçait la

gamelle, l’autre arrêtait l’eau de sa main, sitôt que c’était fait, nous

sautions dans un trou d’obus qui se trouvait à proximité.

Souvent, les balles coupaient l’herbe au-dessus de nos têtes.

Et, ma foi, au petit bonheur la chance, nous remontions doucement jusqu’au

passage dangereux que nous passions le plus vite possible.

Ce soir là, quand nous sommes arrivés

à l’entrée de la tranchée, nous avons été littéralement enlevés par les copains

qui nous croyaient bien morts. Je vois encore ce pauvre (Jean) ROSET

avec les larmes aux yeux nous disant ceci :

« Et c’est moi qui vous aurais envoyés à la mort ».

Pauvre et brave (Jean) ROSET, nous l’aimions bien aussi.

Rentrés dans la tranchée, nous avons bu une bonne goutte.

Ma première blessure

Un bel après-midi, TIÉNOT me dit :

« Viens, on va chercher les bidons de la 7ème escouade »

elle se trouvait à 150 mètres

de nous. C’était la première fois que j’y allais. La tranchée était une tranchée

couverte, il y avait des créneaux pour le tir. Nous arrivons à un endroit où il

fallait bien se baisser pour sortir, et, à l’autre extrémité, où ce n’était pas

couvert, il y avait une grosse butte de terre par dessus

laquelle on voyait les sapins qui étaient derrière la tranchée boche.

A cet instant, je me suis posé cette ques-tion

:

« Tiens, comment se fait-il qu’elle ne soit pas couverte à cet endroit ? Bon. »

Nous allons à la 7ème escouade et nous revenons.

À cet endroit, TIÉNOT était devant moi, étant plus petit que

moi, les boches ne l’ont pas vu tout de suite. Lorsqu’à mon tour j'arrive, une

rafale de mitrailleuse arrive elle aussi. TIÉNOT plonge littéralement dans le

trou, mais ne s’étant pas assez baissé, il donne un coup de tête dans le madrier

qui supportait l’entrée de la tranchée, enfonçant son casque jusqu’aux

oreilles, moi, je lui roule par dessus et je me sens

piqué à la fesse gauche, les balles avaient touché chaque côté de la tranchée.

TIÉNOT, qui ne pouvait pas retirer son casque et rouspétait :

«Ah ! les salauds ».

Malgré la brûlure que je ressentais à la fesse, je ne pouvais

pas m'empêcher de rire, tout en regardant mon pantalon pour voir s’il était

traversé à l’avant. Nous arrivons vers (Jean) ROSET :

« C’est sur vous qu’ils ont tiré ? »

« Oui, Tonton est blessé à la fesse ».

Le

sergent CASÉRIOT, qui était là aussi, me dit :

« Viens voir ».

Je

baisse mon pantalon et aussitôt il me dit :

« Ne bouges pas, passes-moi ton couteau, je la vois ta balle ».

Il me fait une petite incision et retire un éclat de pierre qui

avait bien traversé ma culotte, Un peu de teinture d’iode, et me voilà guéri.

J’avais quand même eu un peu la frousse.

Un parachute de fusée qui faillit me coûter cher

À une quinzaine de mètres de notre tranchée se trouvait un noyer

sur lequel se trouvait un parachute accroché après les branches. Avec ces

parachutes en soie, on fabriquait des pochettes mouchoirs. Je m'étais bien

gardé d’en parler et, le soir tombé, sans prévenir personne, pas même TIÉNOT,

je me glisse en rampant jusqu’au noyer et je commence à grimper. J’allais

atteindre le parachute quand une rafale de mitrailleuse arrive et les balles

crépitent dans les branches. Je dégringole en vitesse et je ne bouge

plus. :

« Tout le monde aux créneaux »

mais il en manquait un.

L’aspirant appelle et je finis par me faire entendre et je rentre dans la tranchée.

Et ce bon (Jean) ROSET, à

brûle-pourpoint, me pose cette question :

« D’où viens-tu ? Que faisais-tu seul devant la tranchée ?»

Question posée comme si j'avais fraternisé avec les boches.

Comme il m’avait fait mal au coeur. ROSET :

« Alors expliques-toi ».

Je

le conduis devant un créneau et lui montre le noyer ainsi que le parachute, et

je lui dis :

« C’est le parachute que je voulais aller chercher, pour faire une

pochette, et c’est sur moi qu’ils ont tiré, mais m’ont manqué ».

(Jean) ROSET,

redevenu lui-même :

« Sacré Lacheville, t’en feras pas

d’autres, et c’est pour cela que tu as risqué ta vie ? Viens, je vais t’en

donner un ».

Il prit une fusée qu’il cassa et me remit le parachute.

Et après, c’est TIÉNOT qui me fit dreproches

de ne pas lui en avoir parlé.

Soir où j’enguirlande le lieutenant Froidurot, et je crois que je lui ai

sûrement sauvé la vie.

Un soir que j’étais de garde dans la tranchée, je vois arriver

un homme qui s’arrête juste dans le champ de tir des 3 mitrailleuses. Je

l’appelle, il ne me répond pas, je l’enguirlande et le traite de c..., lui

demandant s’il cherchait à se faire tuer.

Finalement, il bouge et en même temps qu’il arrive, les balles

crépitent où il s’était arrêté. À ce moment, je reconnais le lieutenant et je

m'excuse de l’insulte. Le lieutenant :

« C’est donc toi, mon vieux Lacheville, peu importe l’insulte ! J’aime mieux que tu m’aies traité de c... que d’être macchabée ».

Le lieutenant :

«Mais comment se fait-il que je ne sois pas au courant de cette chose ? »

Et, sans rien dire à personne, il fit

sa petite reconnaissance qui lui permit de repérer une de ces mitrailleuses,

car, à cette époque, les pare-flammes n’existaient pas encore.

Et le lendemain, parti seul, avec pistolet et grenades, il est

allé chercher les mitrailleuses en tuant les deux servants.

Un allemand qui cherchait peut-être à se faire tuer

Un jour que j'étais de garde aux créneaux, j’aperçois un boche

qui faisait la chasse aux rats, car il y en avait beaucoup dans ces tranchées

qui n’avaient pas bougé depuis un an, depuis la grande bataille d’Alsace en

juin 1915. Nous avions ordre de ne pas chercher la bagarre et, chez les

allemands, je crois qu’ils avaient la même consigne. Le front de l’Alsace était

soit disant un secteur de repos pour les troupes qui venaient d’en prendre un

bon coup. Cet allemand ne se croyait peut-être plus en guerre, il était dégagé

jusqu’à mi-corps et j’aurais pu le tuer au moins 9 fois sur 10.

J’appelle le caporal (Alexis Prosper) Humbert et lui dis :

« Regarde voir celu-là »

Il me demande mon fusil. Je lui

réponds :

« Non, que, si j’avais voulu le tuer, il y serait déjà ».

Je lui fais remarquer que « Ce

n’est pas d’assassiner cet imprudent que ça fera finir la guerre plus tôt ».

Il va chercher son fusil, tire l’allemand et le manque.

L’allemand tout surpris regarde sans penser à se cacher, pendant ce temps, le

caporal le tire une 2°" fois et l’allemand tombe. Quelques secondes plus

tard, nous avons aperçu des dos de ses camarades qui le tiraient.

Le mort ou blessé a failli nous coûter cher car nous avons été

arrosés copieusement de torpilles, mais personne de la section n’a été touché.

N’empêche que le caporal a bien regretté son geste.

Un passe-temps avec le brave THOLLET (parisien)

Un jour, (Georges) THOLLET

dit :

« Voyons voir si les fritz nous guettent ? »

Il prend un casque et le montre un peu au-dessus de la tranchée,

presqu’aussitôt ‘flac”, dedans.

Il recommence un peu à côté ‘flac’, manqué ; une troisième fois,

il recommence et ‘flac’ dedans. 2 fois sur 3 à environ 100 mètres, c’était

bien. Alors mon (Georges) THOLLET monte le casque au bout du bâton et

annonce rigodon et interpelle le boche d’en face.

L’autre lui répond :

« T’es de Paname, montre voir ta gueule. Paname, je le connais aussi bien que toi, j’étais garçon de café chez Maxime pendant 2 ans ».

C’était le lendemain que l’Italie avait déclaré la guerre à l’Allemagne. (*)

(Georges) THOLLET lui dit qu’ils perdraient la guerre

et l’autre lui répondit que plus nous serions, plus il y aurait d’honneur pour

eux.

Les jours passèrent assez tranquilles, en ne faisant pas

d’imprudences. La 10ème compagnie au Bois-Brûlé (à 400 mètres, à

notre droite).

A la 10ème compagnie, il y avait très souvent des combats à la

grenade, par endroits, les tranchées étaient à environ une quinzaine de mètres

l’une de l’autre. J’y avais un très bon camarade de la Saône-et-Loire nommé (Joseph) CanNard,

très fort, et qui portait bien son nom car il marchait comme un canard. C’était

un farinier qui travaillait dans un moulin, il fut tué dans la Somme. (**)

Au périscope, je regardais les combats et je pensais souvent à

lui.

Un soir je le retrouve au ravitaillement. Je lui dis :

« Mon pauvre CanNard, vous prenez quelque chose à la

10 »

« Penses-tu, qu’il me

répond, avant d’envoyer leurs grenades, ils nous préviennent. »

« Hein ? »

« Oui, figures-toi que le lendemain de notre arrivée, un

allemand nous prévient :

« Ne tirez pas les gars, les chasseurs ne vous ont rien dit? »

« Non »

« Ici on ne fait pas la guerre, c’est assez de s’entre-tuer quand on ne peut pas faire autrement. Voilà la consigne : une pierre ‘garez-vous, on va vous balancer des grenades’ ; deux pierres ‘attention, nos officiers sont là’ ; trois pierres ‘quartier libre’. Et, tous les matins, il vient nous dire bonjour, nous échangeons cigares, cigarettes et chocolat, et, mieux que cela, avec les chasseurs, cela leur est arrivé de poser les barbelés ensemble ! »

Cela ne m’a étonné qu’à moitié car, quand je suis monté en

ligne, après ma permission, j'avais rencontré 3 chasseurs alpins, je crois du

10ème (***), je

leur avais demandé si çà se bagarrait beaucoup, ils

m’avaient répondu que « Oui ».

Je leur avais demandé leurs pertes, ils m’avaient répondu :

« 5 tués en 6 mois d’occupation de tranchée ».

Nous qui revenions de Verdun en avions vu bien d’autres. Et

c’est par ce caporal allemand qu’ils ont appris qu’ils seraient relevés le soir

par le 43ème territorial (****), et il avait ajouté :

« A ce moment là, si nous voulions, qu'est-ce qu’on vous mettrait ! »

Et c’est bien le 43ème qui les releva, sans recevoir un coup de

fusil. Un fait remarquable, c’était le 23ème d’infanterie bavaroise, nous nous

sommes trouvés 3 fois face à face : à Verdun, en Alsace et dans la Somme.

(*)

: L’Italie a déclaré la guerre à l’Allemangne en mai

1915….Date qui ne correspond pas au récit

(**)

: Joseph CANNARD, 20 ans, soldat au 44ème régiment d’infanterie est

bien de Saône-et-Loire. Mais mort pour la France en avril 1917. Voir

sa fiche.

(***)

: Le 10e bataillon de Chasseurs était en Alsace en avril-mai 1916.

(****)

: le 43ème régiment d’infanterie

territoriale était bien dans le même secteur en juin 1916 que le 44ème

régiment d’infanterie (JMO)

Un soir de ravitaillement où j’ai eu bon nez

La cuisine de ma compagnie se faisait à Metzeral,

dans une maison, il y en restait encore quelques unes

sans trop de dommage ; pour ne pas faire trop de fumée, de manière à ne pas se

faire trop repérer, le feu se faisait à la braise. Je connaissais

particulièrement le cuisinier, il se nommait Caillot,

il avait cantonné à Auxon-Dessus au début de la

guerre et était venu plusieurs fois à Geneuille.

Nous parlions patois et il m’avait pris en affection. Les lignes

allemandes étaient à environ 400 mètres de la cuisine, il y avait une route qui

était prise d’enfilade par les mitrailleuses et, à chaque instant, ils

balayaient la route. La maison du ravitaillement se trouvait au bord de cette

route qu’il fallait traverser à découvert.

Après avoir bu un coup de pinard et de café avec le père Caillot, je lui dis :

« Salut ».

Mais au moment de traverser la route, j’ai eu le pressentiment qu’il

allait se passer quelque chose. Je m’arrête donc au coin de la maison et à

l’instant même ces messieurs se mettent à balayer la route, Aussitôt le père CaIllot sort et m’aperçoit :

« Té l’ait, oh !_iae évu poue » (Tu es là, oh! j'ai eu peur).

Pour une fois, j’avais eu le nez de m’arrêter. Ce fut mon

dernier risque encouru en Alsace car le lendemain j’étais désigné avec un autre

de ma section, pour descendre à Gérardmer, pour suivre des cours de grenadier. (*)

(*)

: Les cours de grenadiers à Gérarmer sont indiqués

dans le JMO,

ce qui nous permet de dater exactement cet épisode, le 6 juin 1916.

À Gérardmer

On peut dater cette formation

les 3 premières semaines de juin 1916

De toute la division, il y avait eu deux hommes de désignés par

compagnie, ou 3.

Nous étions trois de ma compagnie : (Georges Louis)

CHOLLET, Benoît, Guyot et moi. Le

stage dura environ 3 semaines, cela consistait à apprendre la confection des

grenades françaises et allemandes et aussi la manière de s’en servir et de les

lancer.

Où j'ai eu un succès sans le vouloir

Nous faisions un dernier tir de classement avec grenades

réelles. Nous avions 5 grenades à lancer dans une tranchée latérale, à environ

40 mètres. Le tir était commandé par un sous-officier du 35ème régiment

d’infanterie, sous la surveillance d’un lieutenant.

Mon tour arrive :

première grenade

dans la tranchée ; deuxième dans la tranchée ; 3ème tombe au bord

puis roule et éclate dans la tranchée.

A ce moment, le sous-officier me fait remarquer que je ne prends

pas la position réglementaire, je lui fais remarquer qu’elle était quand même

dedans. Il rouspète et moi pour me débarrasser de lui, je balance mes deux

dernières grenades qui, elles aussi, tombent dans la tranchée. j’étais le seul de la division à avoir placé mes 5 grenades

dans la tranchée. Je ne l’avais pas fait exprès.

Résultat :

Quelques jours après, au rapport, j’entends :

« Chevillard

Gaston, matricule 11.929, sorti premier tireur à la grenade de la division, a

droit au port du cor de chasse en or. »

Ce n’était pas perdu…

Juillet 1916

Arrivée du régiment à Gérardmer

Au début du mois de juillet, le régiment quitte l’Alsace et

arrive à Gérardmer (*)

où

nous restons quelques jours dans les casernes du 152ème

d’infanterie.

Nous avons reçu un renfort assez important, en partie des gens

du midi.

(*)

: Le 3ème bataillon arrive à Gérardmer le 19 juillet 1916.

Départ pour l’inconnu

Un beau matin, départ, grande halte vers 10 heures du matin,

reprise de la route vers 15 heures et, dans la nuit, nous nous arrêtons, il y

avait beaucoup de brouillard et nous ne savions toujours pas où nous allions.

Quand le brouillard fut un peu dissipé et que le jour fut levé,

nous nous aperçûmes que nous étions en bordure d’une ligne de chemin de fer à

Bruyères. Ce qui signifiait embarquement. (*)

En effet, quelques instants plus tard, nous avons touché des

vivres : une boule de pain, deux boîtes de sardines et du singe, ainsi que le

vin ; 32 hommes par wagon.

Vers 8 heures du matin, le train démarre, mais dans quelle

direction ? A l’avis de tous :

« Pourvu que nous ne retournions pas à Verdun ! »

Un peu plus tard, nous avons compris que ce n’était pas pour

Verdun, nous avons eu un petit soulagement.

Nous avons roulé toute la journée, toute la nuit, et nous sommes

arrivés dans l’après-midi suivante dans une petite gare, dans la Somme. (**)

Débarquement et 2 heures de pause pour permettre à ceux qui avaient

encore quelque chose à manger de casser la croûte.

Ensuite, départ, nous n’allons pas loin : 5 kilomètres (oui mon

petit). En place de 5 kilomètres, il y en avait au moins 15.

Enfin, assez péniblement, nous arrivons dans un petit village,

il y faisait encore bien chaud et avec la capote et tout le barda, nous étions

bien fatigués et avions soif.

(*)

: Le régiment embarque sur 3 trains à Bruyères le 21 juillet 1916.

(**)

: Ils arrivent en gare de Saleux (Somme), sud-est

d’Amiens.

James fait de la boxe

Les gendarmes avaient une mauvaise corvée à remplir.

Dans ce village, il y avait un café, mais l’entrée était

consignée et gardée par deux gendarmes.

James, un grand gaillard qui

n’avait pas froid aux yeux, se présente pour avoir de la bière, donne ses bidons

pour obtenir de la bière ; un des gendarmes s’interpose, d’un coup de poing James s’en débarrasse, l’autre prend la

place et lui aussi en reçoit un autre et va, lui aussi, au tapis.

Le lieutenant de la compagnie fait appeler James qui avait été arrêté par la

garde, veut lui faire des reproches, mais James,

déchaîné, met le lieutenant knock-out dans son fauteuil.

Arrêt de James et

prévention de conseil de guerre (sur laquelle je reviendrai un peu plus tard).

Une bonne cuite dans une hutte à cochons

Arrivée au cantonnement, la fine équipe avait repéré une hutte à

cochons, bien propre, où il y avait assez de place pour 4 : Chambrot (Marcel Élie DUBOIS), (Georges Louis)

CHOLLET, (Étienne

Eugène) ClÉment et moi

; nous nous y installons.

Ce jour là, un pays de Chambrot rentrait de permission de

Morteau et avait rapporté, de la part des parents de Chambrot, 1 litre de Pernod, ainsi que d’autres victuailles.

Ce jour là, il y avait une revue

d’armes et de détails. Nous nous installons et commençons à déguster le Pernod

ainsi que les victuailles, si bien qu’au moment de la revue il n’y avait plus

personne, tous ronflaient à qui mieux mieux.

Et ce bon (Jean) ROSET

(aspirant), nous avait enfermés et avait dit à l’officier que nous étions de

corvée. A notre réveil, il nous fit croire que nous étions punis et,

finalement, nous dit la vérité (bon ROSET !).

Un drôle de bain pour Chambrot

Dans la section, il y avait aussi un copain à Chambrot nommé Cheval (*), qui était assez taquin, il logeait dans un bâtiment en face de