Souvenirs de la bataille de Rossignol de Georges LIVACHE

Sous-lieutenant

au 3e colonial

Mise

à jour : novembre. 2014

Sous-lieutenant Georges LIVACHE

![]()

Préambule

Jacques, septembre 2014 :

« Je viens de consulter votre site sur la guerre 14-18. Je vous envoie

ci-joint un chapitre des mémoires de mon père qui avait été laissé pour mort

sur le champ de bataille de Rossignol. Il était alors sous-lieutenant. Son nom

était Georges Livache.

En fait il n'était que blessé et il revenu dans sa famille après la

guerre. Militaire, il a continué dans l'infanterie coloniale où il a terminé la

dernière guerre (39-45) comme général de brigade.

![]()

Le 2 août, la mobilisation

était déclarée.

A cette date tous les

élèves ont été promus sous-lieutenants et ont rallié sans délai le régiment

auquel ils étaient affectés. C'est dans ces conditions que je me suis rendu à Rochefort.

Dans cette ville, je

suis resté six jours au 3°

Colonial. Nous avons eu un gros travail pour mettre le régiment sur pied

de guerre.

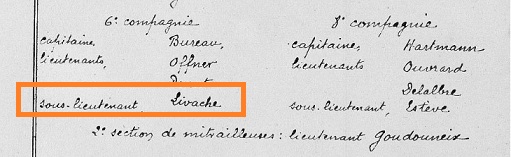

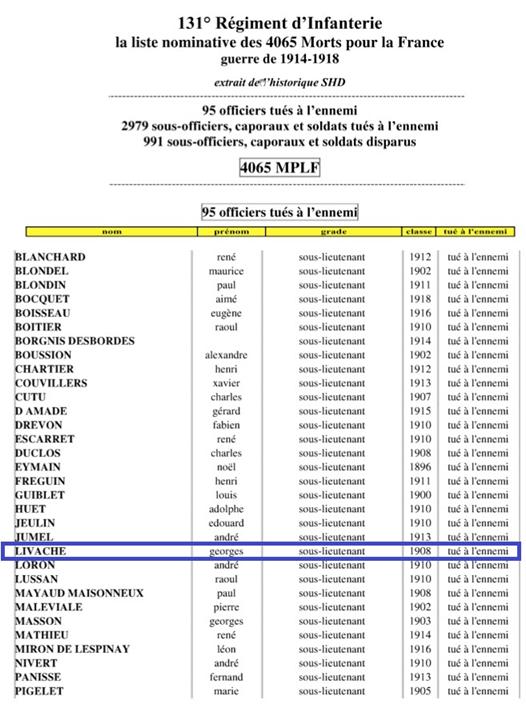

Georges LIVACHE fait partie de la 6e

compagnie du 2e bataillon, comme l’indique le journal

du régiment.

Le 7 août

Le 7 août, nous avons quitté la

garnison.

Le bataillon auquel

j'appartenais était le premier à partir.

Nous avons parcouru la

courte distance qui sépare la caserne de Joinville à la gare, encadrés

par une foule enthousiaste qui nous acclamait et nous jetait des fleurs. Nous

avions l'impression d'être pris pour des héros. Après un voyage de 48 heures,

nous avons débarqué près de Bar-le-Duc et nous avons progressé en

direction du Nord, par des routes parallèles à la Meuse ou situées dans la

vallée de cette rivière que nous avons traversée à Vilosnes le 15 août.

Les étapes étaient

longues et pénibles car il faisait très chaud. Les hommes souffraient beaucoup

de la température avec leurs vêtements de drap et un sac lourdement chargé.

Nous avons eu plusieurs décès par coup de chaleur.

Nous n'étions pas très

renseignés sur les événements. Nous avions seulement appris que les Anglais

s'étaient joints à nous et avaient envoyé un corps expéditionnaire en France,

qu'un détachement français avait pénétré en Alsace pendant que les Russes

avaient envahi une partie de la Prusse Orientale. Nous savions aussi que nous

appartenions à l'armée de Langle de Carry, provisoirement en réserve.

Mais nous ne voyions

pas encore les Allemands et il nous tardait de nous mesurer à eux car, de

l'avis de tous, la guerre devait être de très courte durée. Nous n'avons pas tardé

à voir nos désirs exaucés.

Le 21 août

Dans la région d'Avioth,

nous avons commencé à entendre le canon. Nous avons changé plusieurs fois de

cantonnement, sous une pluie battante et le soir, nous pénétrâmes au village de

Limes en Belgique.

Il était bondé de

troupes.

Nous y avons cantonné

et c'est avec beaucoup de mal que, dans l'obscurité, nous avons pu trouver une

petite chambre pour les quatre officiers de la compagnie. Pour ne pas être

repérés par les avions ennemis, toute lumière était interdite. Après avoir très

mal mangé dans la journée, nous avons dû nous contenter pour dîner de quelques

rares conserves.

Le Capitaine, très

optimiste, déclara :

"Nous

nous rattraperons demain".

Las, le lendemain il

était tué avant le premier repas !

Le 22 août

Nous avons quitté Limes

à l'aube.

On nous a communiqué

l'ordre suivant :

"Le

Corps Colonial cantonnera ce soir à Neufchâteau"

(C’était à une vingtaine de kilomètres)

"L’ennemi

sera attaqué partout où on le rencontrera".

Tout le monde était joyeux.

Le temps était beau.

Les Belges qui nous

regardaient passer nous faisaient des signes amicaux et surtout, nous allions

enfin voir les Allemands. De plus, nous savions que Neufchâteau était

une localité importante. Nous pourrions donc y cantonner dans de bonnes

conditions.

Vers 8 heures, nous avons de

nouveau entendu le canon et un avion ennemi nous a survolés. Une heure plus

tard, en traversant le village de Saint-Vincent, nous avons reçu les

premiers obus.

Nous avons quitté les

routes pour nous engager dans les bois et nous sommes arrivés près d'une petite

rivière affluant de la Meuse, la Semois. Au bruit de la canonnade s'était joint

celui de la fusillade.

Mon Capitaine avait

reçu la mission de marcher sur le village de Rossignol, situé à quelques

kilomètres de là. Un pont enjambait la rivière.

Mon Capitaine me donna

l'ordre de le traverser et de déployer ma section en tirailleurs sur l'autre

rive, face à la localité que nous avions pour objectif. Ce mouvement n'était

pas terminé que nous recevions une grêle de balles venant de l'arrière.

Au premier moment nous

avons cru à une méprise. Mais à la jumelle je ne tardais pas à reconnaître, par

son casque à pointe, un officier allemand.

Plus tard j'ai appris

ce qui s'était passé. La division qui était à notre droite avait progressé

moins vite que nous. Les Allemands qui marchaient à sa rencontre trouvant le

vide ont continué leur manœuvre en avant et nous ont dépassés. Nous ayant

aperçus, ils ont pu ouvrir le feu, nous prenant à la fois par notre arrière et

par le flanc droit. J'ai fait face à la direction d'où venaient les coups de

feu et j'ai riposté tout en faisant abriter mes hommes derrière le talus d'une

route en remblai.

Mon capitaine a

approuvé mes dispositions et m'a dit :

"Je

continue ma marche sur Rossignol avec le restant de la compagnie.

Rejoignez-moi

dès que vous pourrez...".

Je ne l'ai jamais revu !

Les feux d'artillerie

et d'infanterie devenaient de plus en plus violents.

Un régiment

d'artillerie qui se trouvait en colonne sur la route de Rossignol a été

pris à partie par les canons ennemis et a subi de lourdes pertes sans même

pouvoir se mettre en batterie et répondre au feu par le feu.

C'est là qu'a trouvé

la mort le lieutenant Psichari,

petit-fils de Renan et écrivain apprécié.(*)

Le pont sur la Semois

était particulièrement visé et une section de mitrailleurs qui était venue s'y

installer a été rapidement détruite. Les Allemands qui étaient à notre gauche

étaient de plus en plus menaçants.

Près de l'emplacement

de ma section étaient arrivés des éléments du 2° Colonial. Un capitaine est

venu me trouver pour me dire :

« Notre situation devient intenable,

puisque nous avons l'ordre de marcher sur Rossignol, prenons la direction de ce

village. »

« Vous êtes isolés de votre compagnie, je vous

prends sous mon commandement ».

Lui non plus je ne l'ai pas revu. Il a été tué.

Le terrain à parcourir

était constitué par des prairies séparées par des clôtures de fil de fer et de

petits fossés servant à l'écoulement des eaux. C'est en franchissant l'une de

ces clôtures que j'ai été grièvement blessé.

Par chance, je suis

tombé dans l'un de ces petits fossés où j'étais à l'abri des balles qui

passaient à quelques centimètres au-dessus de moi. Je perdais mon sang en

abondance. L'eau du fossé en était toute rougie.

Lorsque j'ai été

blessé, j'ai refusé d'être transporté à un poste de secours. Il ne fallait

distraire personne de la ligne de feu.

Il était environ une

heure de l'après-midi et le combat a continué jusqu'au crépuscule. Les

tirailleurs allemands ont alors progressé dans la direction de l'endroit où je

me trouvais, au milieu d'autres blessés.

M'ayant aperçu, ils se

sont dirigés vers moi. Il avait été dit que les Allemands achevaient les

blessés.

Ils ne m'ont fait

aucun mal. Ils m'ont seulement pris mon revolver, c'était normal.

La nuit étant tombée, le champ de bataille

est devenu lugubre.

Quelques coups de feu

éclataient encore, mais on entendait surtout les lamentations, les cris des

blessés qui réclamaient du secours et presque tous "à boire".

Les hommes tombés dans

mon voisinage ont appris, je n'ai jamais su expliquer comment, qu'il y avait un

officier blessé et se tournaient vers moi pour me demander des conseils.

Il m'était bien

difficile de leur en donner. J'étais très affaibli, ayant perdu beaucoup de

sang et à plusieurs reprises je m'étais évanoui.

Dans la nuit, un

soldat colonial assez légèrement blessé est passé près de moi et m'a tiré hors

du fossé où dans l'eau froide je grelottais. Il m'a traîné jusqu'au talus de la

route où plusieurs blessés gisaient déjà. L'un d'eux, un artilleur gravement

atteint au ventre, souffrait horriblement et suppliait qu'on l'achevât.

Il est mort dans la

nuit.

(*) : Ernest SPICHARI, lieutenant au 2e

régiment colonial, mort pour la France à Rossignol, tué à l’ennemi. Il était né

à Paris, le 27 septembre 1883.

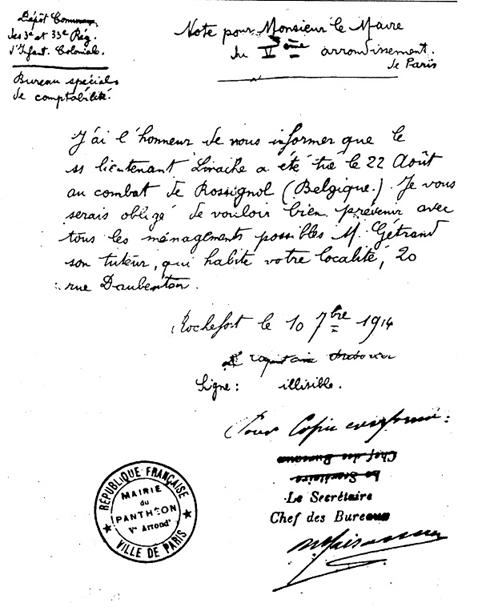

Durant la journée du 22 août 1914, le journal du régiment (JMO)

indique la perte de 2025 tués, blessés ou disparus. Georges LIVACHE fait parti

de ces disparus.

Le JMO a été arrêté le 21 août. Il fut repris le 8 septembre. C’est

donc à la date du 8 sept. que les journées des 22/08 au 07/09 furent écrites,

avec les renseignements et témoignages qui permirent de reconstituer ces journée sanglantes.

23 août

A l'aube du 23 août,

des unités de cavalerie allemande sont apparues sur la route. Les blessés qui

m'entouraient étaient très inquiets. Je leur ai conseillé de rester immobiles

et de faire le mort.

Ce petit stratagème a

réussi pendant quelques temps mais, par la suite, un escadron de dragons mit

pied à terre et les cavaliers eurent vite fait de constater que nous étions

seulement blessés.

Dans la bagarre,

j'avais perdu mon képi et je portais un bonnet de police, coiffure qui était

celle des Belges.

Un officier allemand

m'ayant aperçu m'a demandé :

"Sind sie Belgium ?", (êtes vous Belge ?)

J'ai répondu :

"Nein, ich bin Franzose", (non, je suis Français).

Il a ajouté :

"Sind sie verwendet ?", (êtes vous blessé ?).

Pour toute réponse,

j'ai soulevé le manteau dont on m'avait recouvert et il a vu ma blessure à l'aine

avec le pansement individuel mal ajusté. Il s'est éloigné et quelques instants

après survenait un autre officier. Je me demandais ce qu'il allait se passer

mais j'ai été rassuré lorsqu'il a prononcé le mot "Doktor".

En effet, il a refait

mon pansement et m'a indiqué le chemin du "Lazaret",

"hôpital" en allemand.

Après son départ, j'ai

décidé d'essayer de rejoindre le poste de secours avec ceux qui pouvaient

encore faire quelques pas.

Personnellement, étant

dans l'impossibilité de marcher, j'ai été traîné plutôt que porté par deux

braves soldats moins handicapés que leurs camarades. La distance à parcourir

n'était pas longue mais, clopin-clopant, nous avons mis très longtemps pour

arriver à l'emplacement du soi-disant poste de secours.

En fait, c'était

seulement un endroit où l'on avait rassemblé de nombreux blessés français, mais

il n'y avait personne pour les soigner. Les Allemands avaient seulement posté

des sentinelles pour surveiller et tirer sur ceux qui auraient tenté de

s'échapper.

Cependant, tard dans

la soirée, des brancardiers français sont venus du village de Rossignol

pour nous transporter dans un petit manoir qui avait été transformé en

ambulance de campagne. Il y avait des blessés partout, dans les bâtiments, dans

les cours, dans les jardins.

Les médecins, peu

nombreux, étaient débordés. Ils pratiquaient les amputations en plein-air, sur

une pelouse.

Grâce à la

complaisance d'un médecin, j'ai été placé dans une petite chambre. Elle était

pour une seule personne avec un lit unique occupé par deux amputés. Les autres

blessés, au nombre de sept ou huit, étaient comme moi, allongés sur le

plancher. De temps en temps, passait une patrouille allemande.

Un sous-officier nous

menaçait d'un revolver et nous devions montrer notre blessure pour prouver que

sa gravité ne nous permettait pas de nous échapper.

Pour toute

consolation, nous avions des jeunes filles belges du village qui,

volontairement, s'étaient jointes au personnel sanitaire français totalement

insuffisant en nombre. Mais elles n'étaient pas infirmières, manquaient de

pansements et de médicaments. Elles devaient se contenter de nous apporter de

l'eau, quelques provisions et... leur sourire quand les Allemands ne les

voyaient pas.

Je suis resté deux ou trois jours

dans cette ambulance puis, on nous a embarqués dans des camions pour nous

conduire à la gare la plus proche, Marbehan.

Là, stationnait un

train sanitaire déjà rempli de blessés allemands. On nous a placés dans des

wagons de marchandises et, en route pour l'Allemagne !

Nous avons alors pris

définitivement conscience que nous étions "prisonniers", situation

qu'aucun d'entre nous n'avait envisagée lorsqu'il avait quitté sa garnison, les

jeunes officiers moins que les autres.

![]()

![]()

Je

désire contacter le propriétaire des souvenirs de Georges LIVACHE

Vers d’autres témoignages

de guerre 14/18