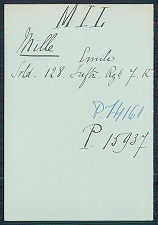

Souvenirs de guerre d’Émile MILLE

du

128e régiment d’infanterie, 2e bataillon, 7e compagnie, 4e

section

Mise à jour :

janvier 2019

Pendant son

service militaire au 128e régiment d’infanterie

Émile MILLE est né le 1 février 1893, à Longueau. Il effectue son service militaire en 1913 au 128e régiment d’infanterie d’Amiens. A la mobilisation, il est donc toujours sous les drapeaux et part de suite avec son régiment.

Le 128e régiment d’infanterie fait partie du 2e corps d’armée, 3e division d’infanterie, 5e brigade. Il se compose de 3 bataillons, d’un état-major et de 3 sections de mitrailleuses.

Son casernement est Amiens.

J’ai ajouté volontairement du texte en bleu pour la compréhension de certains termes et pour aller « plus loin » dans l’analyse du récit. Certains noms de village ont été corrigés, d’autres soulignés volontairement, il s’agit des lieux où passe réellement Émile MILLE. Les dates en bleu sont des dates rajoutées pour pouvoir se retrouver rapidement dans le temps si l’on veut suivre convenablement le récit.

Des inexactitudes de dates ont été décelées par rapport aux journaux de marches et opérations du régiment (JMO) et de la brigade. Le récit a été écrit à postériori, certainement durant son incarcération, ces petites erreurs peuvent donc se comprendre.

Merci à Kevin de nous faire partager les souvenirs de son arrière grand-père.

![]()

Mémoire de quelques

souvenirs sur la campagne de 1914.

Départ pour la campagne de 1914 - Bataille de la Marne

A Amiens.

Je me souviens que tout le mois de juillet 1914 fut pour la population une vive émotion de savoir si l'on aurait la guerre. Ce fut pour la presse un grand commerce.

A la fin du mois, le vendredi 31 juillet 1914 au soir, la cour de la caserne fut remplie de chevaux d'artillerie, prêts à partir pour une manifestation qu'il y avait en ville. Le quartier fut consigné. La ville était en émoi, les rues noires de monde, les banques où l'on lit les dépêches étaient assiégées.

Il aurait fallu 2 heures pour traverser la rue

des Trois Cailloux. J'ai vu moi-même des personnes acheter le journal avec

des pièces de 0,50 et de 1 franc, et ne pas avoir la monnaie de leurs pièces.

C'était des bousculades partout. Le peuple était en émoi.

Pour nous autres soldats, l'on faisait les préparatifs de mobilisation.

1 août 1914 (en bleu, car ce

sous-titre n’existe pas dans le texte original)

Le lendemain, samedi 1er août 1914, la mobilisation fut proclamée. Ce n'était que des allées et venues de mères, de femmes venant voir leur mari à la caserne. C'était des pleurs de partout.

Pour ma part, je suis bien descendu une vingtaine de fois au corps de garde, pour voir les personnes qui me demandaient. C'était ma pauvre mère, ma grand-mère, ma bonne amie, mes oncles et tantes, mon père et mes amis. Tous m'apportaient argent et friandises.

Les chambres se vidaient, les ballots d'effets étaient descendus au magasin. Il ne restait plus que les lits.

Vous dire la nuit que j'ai passée !

Dans la nuit, l'on entendait les artilleurs avec leurs chevaux. Les pas donnaient un son lugubre. Ils allaient embarquer. Il était 1 heure du matin ; c'était dimanche 2 août 1914.

2 août 1914

Le réveil fut sonné à 4 heures du matin. Je me levais et je vis des tombereaux, des chars (*), des voitures le fond garni de paille, dans la cour. Ça me donnait une impression triste.

Dans la matinée, je fis une course pour le chef, et je pus profiter d'aller chez moi déjeuner. Enfin, le signal du départ fut donné. Il était 2 heures de l'après-midi.

Vous dire le monde qui regardait !

Moi et quelques autres, nous fûmes désignés pour

nettoyer les chambres. Mon père et ma bonne amie m'attendaient à la porte. Mon

père vint même dans les chambres me voir. Il était 4 heures. Nous partîmes un

petit groupe de quinze, pour Camon. (**)

Mes parents et ma bonne amie me suivaient.

Arrivé à Camon, je fus logé dans la grande rue, chez une fermière qui nous donna comme couche une bergerie. Je me promenais toute la soirée dans Camon, avec mes parents, jusqu'à 9 heures.

Là, je les quittais bien triste, et le caporal m'emmena coucher dans l'école.

(*) : Les chars sont

des chars hippomobiles, les chars d’assaut n’existant pas encore.

(**) : Village tout à côté à l’est d’Amiens.

3 août 1914

Le lendemain, ma mère vint m'apporter à déjeuner, et je continuais la promenade toute l'après-midi.

Le soir, j’allais coucher dans la bergerie.

Quelle nuit je fis ! Impossible de dormir. Je restais au seuil de la porte.

4 août 1914

Le lendemain, mardi, je suis allé, dans la matinée, au pain avec le caporal et trois de mes camarades. Nous passâmes avec la voiture dans la Neuville (*), et je puis leur payer le café, chez moi.

Nous partîmes à la manutention, près du château-fort, chercher le pain. Je puis voir, encore une fois, la ville d'Amiens. Quelle impression elle me donnait ! La place Longueville, au cirque, était comme un marché aux chevaux ; la gare était noire de monde.

Que d'hommes l'on voyait, le paquet dans les bras, se rendant dans les casernes !

L'après-midi, mes parents vinrent encore me voir. C'était le deuxième jour de cantonnement. Tous les réservistes étaient habillés à l'école. Je passais la deuxième nuit dans la bergerie.

(*) : - "La Neuville" : ancien quartier

d'Amiens, dont fait partie la rue Renée Cossin (mais qui ne portait pas ce nom

là à l'époque), lieu de résidence d'Émile MILLE et de sa famille.

5 août 1914

Le lendemain, mercredi 5 août 1914, quatrième jour de cantonnement, ce fut le jour du départ.

Le réveil fut sonné à 4 heures. Mes parents étaient là, présents, à 5 heures.

Le capitaine nous fit quelques théories et nous distribua des cartouches. Le 1er bataillon, musique en tête, défilait à 6 heures. Ce fut notre tour, musique également pour le 2ème bataillon, à 8 heures. Nous partîmes pour le quai d'embarquement de Longueau. Mes parents, mes tantes et ma bonne amie, toujours me suivaient.

Arrivés au quai, nous fûmes séparés par la barrière. Je pus encore les embrasser bien des fois, par-dessus cette barrière. Savoir où l'on partait, personne ne le savait. Mon père s'en alla voir le machiniste et sut que c'était la direction d'Ham/Tergnier.

Enfin, le départ fut donné. Il était 11 heures

et 15 minutes. (*)

Ce fut le dernier adieu. Je me mis à la portière et je regardais. Le train était immobile.

(*)

: Seul le 2e bataillon part à cette heure, les autres bataillons

sont partis beaucoup plus tôt.

Tout à coup, le clairon retentit, le chef de train siffla et le convoi se mit en marche. On aurait dit que mon cœur s'arrachait. Je ne puis conserver mes larmes, car je voyais toute ma famille pleurer. Je m'efforçais de les voir le plus loin que je pouvais, ceux qui depuis tant d'années s’étaient donnés tant de mal, à la sueur de leur front, pour m'élever, et qui peut être ne me reverraient plus. Je ne pouvais plus les voir ; je m'assis.

C'était, dans le wagon, un véritable concert. Les uns buvaient, d'autres chantaient, moi je restais froid. Je savais que pour l'amour de la patrie il fallait braver tous les dangers. Le courage et la volonté étaient chez moi, mais je ne pouvais oublier mes pauvres parents.

Nous passâmes à Ham, puis à Tergnier.

A chaque gare, ce n'était que des bouteilles de vin, que les gens des pays apportaient.

L'après-midi se passa, le soir arriva et le train marchait toujours. L'on approchait la frontière.

A une gare, l'on descendit et l'on fit le ravitaillement de café et d'eau mêlée d'eau de vie. Nous repartîmes, et l'on passa à Sedan (la ville était allumée), puis à Stenay.

Le train stoppa ; l'on était arrivé à un petit village nommé Dun-sur-Meuse (*). Nous descendîmes. Il était 1 heure 30. Le trajet s'était effectué en 14 heures.

Aussitôt descendu, le commandant nous prévint qu'on allait passer sur un pont miné. Il ne fallait pas fumer. L'on se mit en route. L'on arriva dans un marais. Il pleuvait. Il fallut attendre que le cantonnement au village soit prêt.

Au bout de trois quarts d'heure, l'on partit au village. Nous fûmes logés chez un marchand de vin en gros ; une ferme donnant près de la Meuse.

Nous restâmes trois jours.

Le capitaine nous conduisait dans les champs et nous faisait faire des déplacements de tirailleurs. Puis, une fois rentrés, l'on se donnait l'agrément de pêcher sur les bords de la Meuse.

Le matin, au réveil, c'était un plaisir de se débarbouiller avec cette eau. Tout nous favorisait. Le marchand de vin nous vendait du vin gris à 0,50 franc le bidon ; c'était excellent. Seule la couche laissait à désirer. C'était une écurie ; la paille était sale et dans l'obscurité.

Le soir, l'on se promenait dans le village, toujours le fusil en bandoulière. C'était pour le tir des aéroplanes.

(*)

: Le journal des marches et opérations du régiment (JMO) indique que seul

l’état-major et le 2e bataillon cantonnaient à Dun-sur-Meuse. Nous

avons la confirmation qu’il était bien au 2e bataillon

8 août 1914

Enfin, le départ fut donné, le samedi 8 août 1914. Nous partîmes le troisième jour, au matin. L'on fit pas mal de kilomètres.

Je me souviens d'avoir traversé le village de Mouzay. Le 72ème régiment d'infanterie de ligne y était en cantonnement. Il faisait une chaleur qui suffoquait toutes les personnes et soldats. Nous nous mettions des seaux d'eau à l'aide de notre quart. L'on se rafraîchissait pendant la traversée du village.

Il restait encore 5 kilomètres à faire, mais une grande côte restait à faire. Combien d'hommes tombèrent sur le bord de la route.

Nous arrivâmes enfin au village de Baâlon (Meuse). Les trois bataillons du 128ème régiment d'infanterie de ligne y furent logés. Je puis voir, pour la première fois, mes copains du troisième bataillon. Nous couchâmes dans une grande ferme remplie de foin.

Le séjour fut d'une journée, le samedi 8 août 1914.

Le départ fut le lendemain, dimanche 9 août 1914.

9 août 1914

Le réveil fut sonné à 5 heures du matin.

Quelle journée ce fut pour un dimanche ! Une marche forcée. Il faisait chaud. Beaucoup d'hommes restèrent en route. L'on fit une grande halte à la bordure d'un petit bois. Nous étions heureux lorsque, sur la route, l'on apercevait quelques pommiers où l'on pouvait, avec délice, goûter quelques pommes.

Faute de quoi, nous étions parfois obligés de courir aux ruisseaux ou quelques ornières où l'eau de pluie avait séjourné. La soif était terrible.

Nous passâmes au village de Brandeville. Ce fut les 1er et 3ème bataillons qui y furent cantonnés.

Nous autres, le 2ème bataillon, nous continuâmes la route. L'on fit une pause à environ 4 kilomètres. L'on approchait un village. Il commençait à faire nuit. Il était 8 heures du soir. L'on n'en pouvait plus.

L'on arriva enfin au village de Bréhéville.

Nous fûmes logés, toute l'escouade, dans le grenier d'une ferme inhabitée (voir la gravure). Nous y fûmes cantonnés dix jours.

Les premiers jours, le capitaine nous faisait faire, pour instruire les réservistes, des déploiements en tirailleurs, dans les bois et les champs. Je me souviendrai longtemps de ce pays montagneux, rien que des côtes. Les débitants du pays nous vendaient tout hors de prix : le vin 2 et 3 francs la bouteille, les œufs 4 sous, enfin tout.

Je me souviens d'avoir participé au partage d'une tarte payée 2 francs.

Dans l'après-midi, le capitaine nous rassemblait dans le bois et nous lisait le journal. Nous entendions tous très bien le canon. Par moment, l'on voyait au loin la fumée des obus et les flammes des pays en feu. C'était la bataille de Mangiennes, à environ 30 kilomètres de Bréhéville.

L'on fit des tranchées sur les collines, à la sortie du village, car l'on signalait des patrouilles de chasseurs allemands. L'on abattit aussi un petit bois, pour ne pas gêner la vue des tranchées. Nous y passâmes une nuit en petit poste. Nous couchâmes sur des branches. La terre était froide. Un mauvais temps ; il plut toute la nuit.

Chaque soir, l'on rentrait au cantonnement.

Je mangeais et j'allais trouver deux camarades mitrailleurs, et nous allions tous les trois au salut. L'église était remplie de gradés et de soldats. C'était émouvant. Le curé prêchait et priait pour tous nos frères qui tombaient sur les champs de bataille.

Tous les soirs, c'était notre sortie. Nous allions faire notre prière. Nous y restâmes dix jours exactement. Le départ fut donné sur une alerte, le vendredi 21 août 1914, à minuit.

21 août 1914

Le patron de la maison vint nous réveiller, car toute l'escouade changeait de ferme, et l'on était chez de bonnes gens. Tous les soirs, ils venaient avec la lampe et refermaient la trappe pour que nous ne tombions pas pendant la nuit. Ils étaient tristes de nous voir partir.

L'on partit, il faisait nuit.

L'on passa par Brandeville, où l'on prit le 1er et le 3ème bataillon. L'on traversa les villages de Louppy-sur-Loison et Juvigny-sur-Loison.

L'on arriva vers 3 heures à Han-lès-Juvigny. L'on cantonna.

22 août 1914

Le réveil fut sonné à minuit. Personne n'avait pu dormir. L'on était dans un tout petit grenier donnant sur la rue ; une trentaine d’hommes, où dix hommes auraient été suffisants.

L'on partit ; l'on fit une marche forcée vers la frontière belge.

L'on passa à Montmédy. L'on fit une grande halte au milieu de la ville. Nous pûmes acheter quelques friandises, dans des épiceries restant encore ouvertes. Nous étions tous assis sur le bord du trottoir. L'aspect de la ville était triste, les hôtels transformés en hôpitaux.

Nous continuâmes la route. L'on approchait la frontière. L'on passa au dernier pays de France, Thonne-la-Long. L'on fit une petite halte. A la hâte, l'on fit quelques corvées d'eau, nous bûmes et l'on partit.

Immédiatement, nous entrâmes en Belgique. De tous côtés, l'on entendait les canons. Que de bois et de collines, dans ces contrées ! Nous arrivâmes près d'une ferme en plein champ, que l'on appelle ferme du Hayon. (*)

Nous fîmes une pause. L'on s'installa en bivouac, près de la ferme, trois quarts d'heure environ.

Un aéroplane vint sur nous. Il n'était pas français. Nous partîmes ; mais nous n'avions pas fait 300 mètres, que des boulets tombaient à la place où nous avions été. C'était une chance ; il n'y avait pas 5 minutes que l'on était parti.

Nous gravîmes les collines, toujours sous les feux de l'artillerie allemande. Nous traversâmes les bois. Nous essayâmes de gagner le village de Virton.

L'on y était presque, mais une rafale de boulets nous fit battre en retraite. Un éclat traversa mon sac. Il y eu beaucoup de blessés. Le général DEFONTAINE (**) fut blessé à la tête. Notre compagnie fut dispersée.

Quant à nous, la 4ème section, notre lieutenant (DUMONT André Zéphir) se perdit dans les bois.

Nous ne retrouvâmes le bataillon que le soir. Que d'hommes manquaient à l’appel !

Nous couchâmes à la belle étoile, après avoir fait un maigre repas. L'on ne pouvait s'endormir, de voir Virton en feu et d’ouïr ces cris lugubres qu'on entendait partout, en pleine nuit, de la part de ces malheureux blessés qui demandaient du secours. L'on se coucha à la lisière du bois, près de la ferme.

Le lendemain, nous repartîmes en avant.

(*) : Pour info, la ferme du Hayon s’appelait ferme du

Hayer sur les cartes belges (français <-> flamand ?)

(**) :

Le général DEFONTAINE commande la 5e brigade d’infanterie qui

comprend les 72e et 128e régiments d’infanterie, il est

blessé vers 16h30 le 22 août 1914.

Lundi 24 août 1914 (Dimanche 23 août 1914)

Nous fîmes des tranchées jusqu'au lever du jour (*), et nous partîmes dans les bois, en avant.

Nous fûmes de nouveau bombardés. Il nous fut impossible de pouvoir sortir du bois ; les obus pleuvaient. Que de blessés sous ces branches ! L'on ne savait plus où former la carapace. (**)

Mais, nous sortîmes enfin à 8 heures du soir. Quel mal de tête, cette nuit-là !

Nous couchâmes en plein champ, dans de l'avoine.

(*) : Le JMO précise pour le début de la journée du

23 août « le bataillon exécute sur

le terrain des travaux de fortification de campagne légère »

(**) : Le JMO précise les pertes du 23 août :

25 hommes hors de combat, tués, blessés et disparus.

24/08/1914

Le lendemain, mardi 25 août 1914 (*), l'on fit quelques mouvements en arrière, jusqu'au premier village de Thonne-la-long. Nous fîmes la grande halte, à la sortie du village, dans un pré. Les dernières lettres nous furent distribuées.

L'on mangea, et nous, la 7ème compagnie, l'on partit en avant-poste, à 2 kilomètres en avant du village. La 4ème section en petit poste à la lisière du bois.

(*) : Non, il s’agit du 24 août, le JMO dit :

« Le régiment reçoit l’ordre de se

replier sur Thonne-la-Long »

25/08/1914

Mercredi 26 août 1914, le lendemain, le régiment se mit en position de combat. (*)

Puis, vers 11 heures du matin, la retraite commença ; des ordres étaient arrivés. Que de kilomètres ! L'on fit une marche forcée ; l'on passa à Montmédy.

Je me souviens, nous fîmes une halte en pleine ville ; l'aspect n'était plus comme au premier passage. L'on voyait les hôpitaux pleins de blessés. Les personnes qui restaient nous apportaient du vin, des biscuits. Il faisait chaud, et nous étions méconnaissables sous la poussière.

L'on repartit et l'on traversa beaucoup de villages. L'on arriva enfin (l'on marchait sur les genoux) en plein champ, à 2 kilomètres de Baâlon. Il était 10 heures du soir.

Je ne mangeais pas. Je dormis sur la terre. La fatigue nous prit ; la moitié des hommes seulement resta aux distributions.

A 2 heures du matin, l’alerte fut donnée.

(*) : Non, il s’agit du 25 août : « Le régiment se replie sur Montmédy, (…) et Baâlon »

Jeudi 27 août 1914 (26 août 1914)

L’on passa par Baâlon, puis nous repassâmes à Mouzay, et nous arrivâmes dans les prés. L'on arriva près de la Meuse. Le génie avait fait un pont de bateaux. Nous traversâmes la Meuse (*), puis l'on arriva près du pays de Wiseppe. Nous fîmes une grande halte, à 3 kilomètres.

(*) : Le pont de bateaux et le passage de la Meuse sont

datés du 26 août par le JMO.

L'on mangea, puis la 7ème compagnie fut en avant-poste ; nous autres, la 4ème section, en petit poste dans un bois. Nous traversâmes Wiseppe, puis nous partîmes. Je me souviens d'avoir demandé un bidon d'eau à la garde-barrière.

L'on continua la route et nous nous installâmes dans un bois, sur la route de Wiseppe à Laneuville-sur-Meuse, près de Stenay. Comme nous étions de garde et que l'on y passerait la nuit, nous fabriquâmes de suite un abri, avec des branches d'arbres.

L'on fit, au soir, une patrouille dans Laneuville-sur-Meuse et le long de la ligne de chemin de fer. Nous étions trois arrivés dans Laneuville-sur-Meuse, lorsque le pont de Stenay sauta. Tous les gens se sauvèrent.

Une femme nous donna trois bouteilles de champagne, que l'on but le long de la route, pour revenir au bois. Ce fut une nuit horrible ; il pleuvait à torrent.

Comme nous étions sentinelles, ça donnait une impression triste. Les villages de Laneuville-sur-Meuse, Stenay et tous les bois environnants étaient bombardés. Le ciel s'illuminait à tout instant des boulets qui éclataient. Une sentinelle de notre groupe tira je ne sais sur quoi, et l'on s'en alla fouiller les abords du bois.

L'on partit de très bonne heure, car le bombardement n'avait pas cessé. Nous fûmes placés en tirailleurs sur la ligne de chemin de fer.

Le lendemain, vendredi 28 août 1914 (27 août 1914), nous nous repliâmes vers Wiseppe. Après s’être battu toute la matinée, nous nous repliâmes. Nous fîmes des tranchées pendant 2 heures. Puis nous gagnâmes Villefranche.

Là, on fit des tranchées, dans les jardins bordant le village, pour défendre le village. Il n'y avait plus que quelques personnes. Seul un café restait ouvert.

Nous pûmes, toute la compagnie, grâce à ce café, avoir encore quelques boissons. Toutes les vaches, porcs, poules et lapins se promenaient partout.

L'on fit bonne chère. L'on coucha dans une maison.

Le lendemain, samedi 29 août 1914 (28 août 1914), nous partîmes vers 4 heures de l'après-midi regagner le régiment. Puis l'on fit une longue marche, jusqu’à la nuit. L'on coucha aux abords d'un pays.

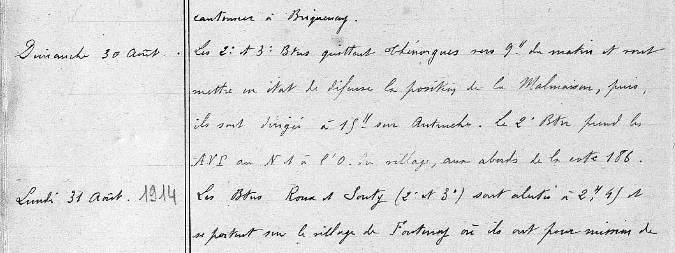

Dimanche 30 août 1914 (29 août 1914)

Le réveil fut sonné sur une alerte ; des coups de feu ayant été échangés au petit poste.

Nous partîmes, en pleine nuit, baïonnettes aux canons. Nous passâmes à Fossé, puis Buzancy, et nous couchâmes à Thénorgues, en plein champ d'avoine.

C'était une bataille d'artillerie ; nous restâmes comme soutien.

Lundi 31 août 1914 (30 août 1914)

Nous nous repliâmes, nous fîmes des tranchées de place en place, puis nous passâmes à Autruche. Nous installâmes un petit poste près d'Autruche.

Extrait

du JMO – On y constate bien le décalage de date – Émile fait partie du 2e

bataillon.

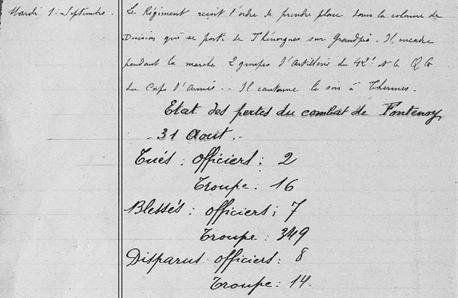

Mardi 1er septembre 1914 (31 août 1914)

Départ en avant, à 3 heures du matin, pour Fontenois.

(*)

Nous traversâmes le village, puis l'on arriva au haut d'une crête.

Le colonel prit des mesures et nous installa dans un pré voisin, en ligne de section, par quatre, face au village de Saint-Pierremont. Les obus tombaient sans cesse. Il était 5 heures du matin.

Nous restâmes, faisant carapace, environ jusqu'à 8 heures ; puis nous eûmes mission d'avancer, la 7ème compagnie en tête. Nous nous déployâmes en tirailleurs. L'on gravit la crête, bonds par bonds. Il tombait par milliers d'obus et de balles sifflant à nos oreilles. Le soleil aurait donné que l'on n'aurait pas pu l'apercevoir. C'était une fumée d'obus qui nous entourait. Le spectacle était affreux : l'un c'était un bras, l'autre une jambe, d'autres traversés de part en part par des balles.

Le lieutenant de ma section, charmant homme, je m'en rappellerai toute la vie, il était à 2 mètres de moi, d'un boulet il eut les reins ouverts. Une seconde plus tôt, j’aurai été tué, car une balle traversa ma gamelle. (**)

Nous nous battîmes toute la matinée.

Beaucoup de mitrailleuses nous tiraient de côté. Le colonel eut le bras cassé. Que de blessés il y eut !

Le village était rouge de sang, toutes les maisons démolies. Nous fûmes obligés d'abandonner le village. Les Allemands en prirent possession, et firent prisonniers beaucoup de nos soldats blessés dans le village.

Nous battîmes en retraite, faute d'artillerie. Le régiment était en déroute.

L'on traversa des prés, des ruisseaux, et le soir le régiment se reforma, et nous allâmes coucher à Grandpré, près de Thénorgues. Le village était assez conséquent, éclairé à l'électricité. Nous fûmes logés sous les grandes portes, tant les bâtiments regorgeaient partout de soldats.

(*)

: « Fontenois » (Ardennes) s’écrivait « Fontenoy » à l’époque.

(**) : DUMONT André Zéphir Victorice, sous-lieutenant,

mort pour la France à Fontenois (88), le 31/08/1914. Voir sa fiche

Bataille

de Fontenois (Fontenoy)

3 septembre 1914 (1 septembre 1914)

Le lendemain 3 septembre 1914, nous couchâmes à Termes.

Nota : La date notée dans son récit est fausse de 2 jours, comme l’indique le JMO du 128e RI, ils ont couché le soir du 1/09/1914 à Termes.

Je me souviens, au sortir de Grandpré, le lieutenant eut mission de partir avec la compagnie en avant-poste reconnaître Termes. Des patrouilles y étaient signalées. Nous partîmes, la 4ème section, avec le lieutenant. Nous étions en petit poste. L'on gravissait les collines, les bois.

De tout côté, l'on entendait des coups de feu. Le lieutenant avança trop loin. Des ordres étaient parvenus de se replier avant 11 heures. La tactique était faite ; notre artillerie devait bombarder pour cette heure. Nous avancions toujours ; nous nous perdîmes. Que de chemin l'on fit pour rien !

Tout à coup, nous descendions la côte du village, lorsque nous fûmes balayés par notre artillerie. Quelle rafale d'obus ! C'était une grêle d'éclats. L'on partit au grand trot, je ne sais où. Il y eut des blessés.

A chaque instant, il fallait se jeter dans les ruisseaux. Ma gamelle et mon sac furent criblés d'éclats. Nous arrivâmes au bas du village. Nous aperçûmes l'ennemi. C'était une petite patrouille. Nous échangeâmes quelques coups de feu, et l'on partit à travers les prés.

A partir de ce moment, ce fut la débandade. Nous sautâmes des ronces de pâture. Mais, une rivière (L’Aire) était là, et le pont était démoli. Le lieutenant nous fit traverser cette rivière, mais une deuxième rivière était à 200 mètres, le pont également démoli. On la traversa également. Nous avions de l'eau presque jusqu’aux épaules, c'était pénible pour marcher.

Nous arrivâmes près d’un moulin. (*)

Nous, la 4ème section, gravîmes un grand bois. La pente était raide. Beaucoup ne retrouvaient plus leur chemin. Toujours est-il que nous étions, moi et deux copains, dans une autre direction.

Dans les bois, nous demandâmes notre chemin à des sentinelles du 87ème régiment d’infanterie de ligne qu'il y avait là. Nous parcourûmes ce bois pendant 2 heures, puis des champs.

Nous entrâmes enfin à trois dans un village (Montcheutin ?). Nous vîmes un chasseur éclaireur qui nous dit que le 128ème régiment d'infanterie de ligne était passé là.

Nous reprîmes notre chemin. L'on fit la pause à un château (**), puis nous continuâmes la route. Nous étions sur la bonne route, car des copains fatigués étaient restés sur les bas-côtés. Nous arrivâmes enfin près du bataillon qui était en repos, à la lisière d'un bois.

Le lieutenant arriva 2 heures après nous.

Nous fîmes un casse-croûte de pain sec ; quant au café, nous n'eûmes pas le temps de le faire ; le bataillon eut l'ordre de partir. Notre capitaine donna l'ordre de partir, car depuis la bataille de Fontenois, comme le commandant remplaçait le colonel, c’était notre capitaine BOURDIN, étant le plus ancien, qui était commandant du bataillon.

Enfin, l'on partit le 3 septembre 1914. Nous couchâmes en plein champ.

(*) : Moulin de Termes, n’existe plus de nos jours. Le situé

sur la carte d’état-major d’époque.

(**) : Le château des Francs-Fossés est indiqué sur le

JMO du 128e RI à la date du 2 sept.

Le 4 septembre 1914 (la date correspond aux écrits du JMO)

L’on fit une grande marche. (Environ 40 km)

L'on arriva à 9 heures du soir à une ferme isolée où l'on coucha. La fatigue était plus forte que moi ; nous allâmes donc, avec deux de mes copains, coucher dans les écuries, derrière les chevaux.

Personne ne nous délogea.

Le 5 septembre 1914

Le lendemain, au réveil, forcément l'on avait que du pain et un morceau de viande cuite, si on veut, que l'on nous avait gardés.

L'on partit le 5 septembre 1914. L'on fit quelques kilomètres, puis, dans un jardin, l'on fit des tranchées. L'on y passa toute la nuit.

Le 6 septembre 1914

Nous fûmes en réserve (confirmé par le JMO, en réserve au « Bois Allongé »).

Nous restâmes toute la journée dans un bois. Une bataille se livrait non loin à Maurupt-le-Montois. Que de blessés l'on voyait ! Les routes en étaient pleines.

Nous fûmes bientôt sous le feu de l'artillerie allemande. Nous changeâmes de place. Il tombait, des fois à 100 mètres de nous, de ces gros obus noirs. Des milliers de ces obus tombaient toujours dans notre direction. Ils faisaient des trous dans le sol de 5 mètres de diamètre et au moins 2 mètres de profondeur.

L'on croyait se reposer, mais pas du tout.

Le soir, les 6ème et 7ème compagnies, nous gagnâmes Pargny-sur-Saulx.

L'ordre avait été donné ; nous étions en petit poste pour défendre Pargny-sur-Saulx, résister le plus longtemps possible, pour permettre au gros de se former. L'on voyait de loin le village en feu ; c'était triste.

L'on arriva enfin. Les routes étaient pleines de fils télégraphiques ; il fallait enjamber tous ces fils. Le feu nous éclairait comme en plein midi. La figure nous brûlait. Le capitaine nous permit d'aller dans les maisons en train de brûler, les épiceries, et l'on mangeait ce qui restait.

Nous allâmes à quelques-uns dans une boulangerie ; nous trouvâmes le four chaud, les pains prêts à enfourner ; le boulanger n'avait eu que le temps de se sauver. Nous fîmes cuire du pain.

La nuit se passa sans se coucher.

7 septembre 1914

De très bonne heure, nous allâmes, nous la 4ème section, prendre position au château. (*)

L'artillerie allemande bombardait le village. De suite, nous fîmes une longue tranchée, le long du mur du château. On se blottit toute la matinée, dans cette tranchée. Les obus démolirent la briqueterie à 20 mètres de nous. Il en tombait sur la route. Un de mes camarades fut tué, à 5 mètres de moi ; il était sentinelle au coin du mur. Mon voisin dans la tranchée eut le malheur de se lever ; il eut le visage plein de sang ; des éclats l’avaient atteint.

Le spectacle était affreux ; des cris venaient de partout.

A 3 heures, l’on abandonna la tranchée, l'on recula en arrière dans un petit bois. L'ennemi avançait dans le village, du haut du talus. Nous étions tous en tirailleurs, les balles nous sifflaient aux oreilles, les obus tombaient près de nous. L'on reprit de l'avant ; notre capitaine donna l'ordre de rentrer au village.

La nuit commençait à pointer. Ce n'était qu'une fusillade. Nous entrâmes dans le village, en rampant dans les fossés. Je me souviendrai toute ma vie, au coin de la rue, le capitaine (BOURDIN Auguste) debout au milieu de la rue, il nous prit un fusil, il tira, il n'eut pas le temps de tirer une seconde fois.

Je le vis tomber à la renverse ; son képi vola en l'air. Il fut atteint au front et mourut sur le champ. Ce fut une grande perte pour nous. Cet homme avait le sang-froid et était très intelligent. (**)

Le capitaine de la 6ème compagnie, car l'on était que deux compagnies, prit le commandement. Il nous fit avancer.

C'était une grande faute, car l'ennemi était dix fois supérieur à nous. Nous traversâmes les jardins, puis les maisons. C'était des fusillades de partout. Nous parvînmes, tout en rampant, à gagner la haie du chemin de fer. L'on fit des trous et l'on se mit en tirailleur le long des rails. Que de blessés parmi mes camarades, restés sur place ! Le lieutenant nous donna l'ordre de gagner la gare.

Que de mal pour y arriver ! L'on ne voyait pas sur qui l'on tirait. L'on arriva à la gare.

Il fallait tenir jusqu'au bout. Le lieutenant mit des lignes de tirailleurs, sur la route en avant de la gare. Puis, nous, la 4ème section, nous fûmes désignés pour faire la patrouille d'une petite ruelle et revenir par l'église. L'on ne put réussir cette mission.

L'on n'avait pas fait cinquante pas dans la petite ruelle, qu'à bout portant les balles tombaient sur nous. Elles venaient du petit mur longeant la ruelle. Il fallut nous replier sur la gare.

En arrivant, l'on resta quelques instants dans la gare, puis nous fûmes placés en tirailleurs sur le quai et à travers les rails de chemin de fer. Ce n'était qu'une fusillade de tous côtés. Des milliers de balles nous sifflaient aux oreilles et frappaient sur les rails. Nous tirions sur le passage à niveau. Non loin, l'ennemi traversait la ligne. Les mitrailleuses allemandes nous tiraient de derrière.

C'était affreux, triste à voir. La gare était rouge de sang. Sitôt qu'un de nous se levait des rails, il tombait pour ne plus se relever. La cervelle d'un de mes camarades jaillit sur le quai. Je devins pâle. Le cœur me manqua de voir tant de sang. Le quai était jonché de cadavres. Je réussis, ainsi que quelques-uns de mes camarades, à ramper et gagner la gare.

Là, on nous mit en sentinelle aux fenêtres. Quelle triste nuit ce fut ! C'était horrible.

Le spectacle équivalait à "la maison des dernières cartouches (1870)". Nous étions toujours sentinelles aux fenêtres. La 3ème section était montée dans la chambre du 1er étage. Les tirs continuèrent. Tous les carreaux des fenêtres de la gare volèrent en éclats. Les balles ennemies ricochaient sur les murs intérieurs de la gare. L'on ne s'entendait plus dans cette gare. Les deux autres sections étaient de chaque côté de la gare, dans les jardins. Nous résistâmes encore longtemps. Le capitaine de la 6ème compagnie et notre lieutenant virent le moment critique.

Nous étions entourés de tous côtés, et point de renfort. Le peu du 72ème régiment d'infanterie de ligne qu'il y avait s'était replié la veille. L'artillerie allemande nous avait repérés et tirait dans notre direction.

Le capitaine et le lieutenant nous dirent de tenir le plus longtemps possible, pour protéger leur retraite. Je ne sais s'ils y parvinrent. Nous tirions toujours. L'ennemi était à 20 mètres de nous, de l'autre côté de la route, au mur qu'il y avait là, près des jardins.

(*) : Château

Gilardoni, situé à proximité de la tuilerie Gilardoni, à

Pargny-sur-Saulx.

(**) : Capitaine BOURDIN Auguste, mort pour la France le

7 septembre 1914. Voir sa fiche.

Sa fiche indique qu’il a été tué à Maurupt-le-Montois,

cela est inexact, suivant le récit il a été tué à Pargny-sur-Saulx. Émile le

confirmera de nouveau dans le récit détaillé de la bataille de

Pargny-sur-Saulx. C’est aussi corroboré par le fait qu’ils vont, juste après,

le long de la voie ferrée qui passe à Pargny mais pas à Maurupt.

Les 6e et 7e compagnies ont été envoyées dans ce village

pour le défendre « à tout prix »… et ils l’on fait. Le cadavre du

capitaine BOURDIN a été transporté en brouette à Maurupt-le-Montois par ses

hommes.

8 septembre 1914

Le jour commençait à pointer. Nous résistâmes encore longtemps. La gare était méconnaissable, tellement elle était détériorée. Le guichet était percé de balles ; c'était triste. Le sol était recouvert de blessés demandant du secours, de tous côtés.

Mais, tout à coup, nous vîmes des officiers allemands demandant de cesser le feu, annonçant que nous étions prisonniers. Déjà, des nôtres avaient été pris près du jardin.

C'était fini, nous avions accompli notre devoir jusqu'au bout. Nous fûmes faits prisonniers. Il était 9 heures du matin, le 8 septembre 1914.

Nous fûmes déséquipés du fusil, du sac, des couteaux, puis nous fûmes rassemblés dans la grande rue du village. On nous mit par quatre. Nous étions environ une soixantaine, escortés de chaque côté par une dizaine de fantassins allemands et d'un sous-officier. Nous partîmes.

Nous traversâmes le village. Il ne restait plus du village que des pans de mur complètement carbonisés.

Nous marchâmes 1 heure environ, puis on s'arrêta devant l'état-major allemand. Les officiers allemands nous parlèrent très bien, nous demandant de jeter tous les couteaux, et de ne chercher aucun moyen de s'évader, car l'on serait fusillé. L'on partit.

Nous continuâmes la route. L'on marcha toute la journée.

Nous arrivâmes à Vanault-les-Dames, chez de bons fermiers. L'on se coucha dans la grange. Nous eûmes un morceau de pain.

9 septembre 1914

Le lendemain, au réveil, nous eûmes une tasse de lait, puis l'on tua un veau et l'on nous fit la soupe.

A 11 heures, l'on partit. Quelle chaleur il faisait ! Nous demandions de l'eau dans les villages où nous passions. C'était curieux de nous voir ; j'avais une petite casserole attachée à une ficelle et mise autour du cou ; d'autres, une bouteille ou des bols, toujours autour du cou. De cette manière, nous pouvions boire quand on nous le permettait.

L'on arriva à 5 heures de l'après-midi, à environ 15 kilomètres de Vanault-les-Dames, à une ferme isolée en plein champ. Nous restâmes couchés, groupés sur le sol.

Pendant ce temps, le capitaine avait acheté un mouton et le faisait cuire chez le fermier.

A 7 heures, nous entrâmes dans la grange. L'on nous donna à manger, puis l'on se coucha ; nous étions le 9 septembre 1914.

Le lendemain, 10 septembre 1914

Nous fûmes réveillés de bonne heure.

L'on partit à 5 heures du matin. L'on croyait toujours embarquer, mais nous ne faisions que de faire des kilomètres. L'on ne traversait que des pays complètement détruits par le feu.

En route, nous portâmes le sac des sentinelles allemandes. De cette manière, pour nous récompenser, nous eûmes un petit morceau de pain de leur part. Si peu que ce fût, ça nous faisait plaisir, car nous avions tous faim.

Nous arrivâmes à 7 heures à Somme-Vesle. L'on nous fit coucher dans l'église ; on nous donna une botte de paille chacun, puis on nous distribua une tartine de pain, un pain pour huit ; nous étions le 10 septembre 1914.

Le lendemain, 11 septembre 1914

Nous partîmes de très bonne heure. C'était le troisième jour de marche.

Il faisait un temps affreux. Nous étions complètement trempés, et nous avions une faim terrible. Je me souviendrai toute ma vie ; nous mangions en cours de route des betteraves et des pommes de terre crues. J'en ai même vu ramasser des croûtes de pain traînant dans les ruisseaux. Et l'eau était rare ; l'on buvait dans les ornières produites par les roues des voitures. Nous marchâmes toute la journée.

L'on aperçut une ville au loin. L'on croyait qu'on allait y embarquer. Nous arrivâmes enfin ; c'était la ville de Suippes. Il pleuvait à torrent. Nous traversâmes la ville. L'on s'arrêta devant la mairie, puis l'on chercha un endroit confortable pour nous coucher. Nous fûmes logés dans une ferme du faubourg.

Il était 7 heures du soir.

Le repas fut bon. Nous eûmes le droit de tuer une dizaine de poules et une couple de lapins, puis on fit la soupe. C'était une fête pour nous.

Le lendemain, le 12 septembre 1914

L’on partit à 6 heures du matin. L'on traversa la ville entièrement. Nous étions à 40 kilomètres de Vouziers. La marche était pénible. Il faisait chaud, et nous n'étions pas habitués à faire des pauses toutes les 2 heures. Je me rappelle, nous mangeâmes des choux, des navets, des rutabagas et des betteraves.

Sur la route, nous ne rencontrâmes que des pays complètement détruits par le feu ; c'était triste à voir.

Nous arrivâmes enfin, il faisait nuit, à Vouziers. Il était 8 heures du soir.

L'on traversa la ville. Nous fûmes logés dans le manège de la caserne du 3ème régiment de cuirassiers. Notre repas fût maigre : un morceau de pain. Nous couchâmes le long du mur, à moitié sur la sciure et à moitié sur la terre. Je me rappelle, l'on faisait un tas de terre qui faisait office d’oreiller.

Il faisait froid ; nous étions raides.

13 septembre 1914

Le lendemain, au réveil, dans la matinée du 13 septembre 1914, nous fîmes une corvée de pain, à la sortie de la ville, qui consistait à faire la chaîne et remplir les voitures automobiles et autres, de pain pour le ravitaillement des troupes allemandes.

Nous passâmes encore la nuit du 13 septembre 1914 dans le manège. La ville regorgeait de troupes. Un petit tortillard fonctionnait pour les blessés, entre Vouziers et Sedan.

Nous partîmes pour gagner la ville de Sedan. Vu

la grande distance, l'on cantonna, à une vingtaine de kilomètres de Sedan, à un

petit village appelé Tannay. (*)

Nous ne pouvions pas marcher, tellement il faisait chaud, et nous n'avions rien à boire. L'on espérait toujours des villages, pour avoir quelques fois, par des personnes charitables, quelques quarts d'eau.

Nous aperçûmes, de loin, un village ; c'était Ballay.

Les gens accoururent avec des seaux, et nous pûmes puiser avec nos casseroles en passant, mais nous avions toujours faim. L'on attrapait au vol quelques morceaux de pain que l'on nous jetait parfois. L'on courrait ramasser dans les ruisseaux des pommes traînant par-ci par-là.

Nous étions escortés, depuis la sortie de la ville de Vouziers, par des gendarmes à cheval. Notre nombre de prisonniers s'était accru à Vouziers. Une vingtaine de gendarmes allemands étaient de chaque côté ; c'était un vrai bataillon.

Nous arrivâmes à Le Chesne, à 16 kilomètres de Vouziers ; petit village assez coquet. Nous continuâmes toujours ; la route était pénible. L'on n'en pouvait plus ; la force nous manquait.

L'on arriva à Tannay. Là, nous fûmes tous logés dans l'église. Une voiture de pain nous suivait. L'on nous donna un pain d'environ 2 livres pour huit. C'était notre repas du soir, jusqu'au lendemain soir. En aussi grand nombre dans une église, nous n'eûmes pas tous de la paille. Certains couchaient entre les allées, d'autres dans le chœur, dans la chaire, au pied des autels.

Moi, je me mis sur un banc. Ma casserole et une serviette me servirent d'oreiller.

(*) : Le récit

prête à confusion car dès le début il est indiqué le cantonnement à Tannay et

la suite du récit est en fait le trajet de Vouziers à Tannay.

14 septembre 1914

Jugez, le lendemain, si on était frais !

De braves gens, des fermiers restant en face de l'église, s'étaient offerts de nous donner le café ; mais, ça leur fut refusé.

Nous étions le 14 septembre 1914.

Nous sortîmes de Tannay, vers Sedan, qui se trouvait à 46 kilomètres 500 exactement de Vouziers. Il nous restait 25 kilomètres de Tannay. L'on croyait enfin embarquer.

La faim était plus forte que nous. Je me souviens que quelques-uns de nos soldats, poussés par la faim, couraient aux pommiers, sur les bords des routes. Mais les sentinelles les repoussaient à coups de crosses.

Pour eux, c'était ennuyeux, car ils avaient une consigne à respecter. Ils ne pouvaient pas autoriser tout le monde. Ils étaient bons pour nous ; eux-mêmes allaient en chercher et nous les distribuaient.

L'on traversa les villages de Chémery-sur-Bar et Chéhéry. Puis, l'on aperçut de loin une grande ville ; c'était Sedan. Nous fîmes la pause à l'entrée de la ville. Une femme, passant avec un sac de carottes sur une brouette, nous en distribua quelques-unes.

L'on partit, nous traversâmes le chemin de fer, puis l'on entra dans la ville, belle petite ville. Beaucoup de gens restaient encore dans la ville. Nous fûmes très bien reçus.

Tout le monde sortait pour nous voir passer, et tous nous jetaient des morceaux de pain, des bonbons, des biscuits, d'autres du tabac. Beaucoup d'entre eux pleuraient. Ils étaient repoussés par les sentinelles.

Nous traversâmes toute la ville. Des maisons, dans le centre, étaient criblées d'éclats d'obus. Nous arrivâmes près de la caserne des dragons. Nous y fûmes logés ; on nous plaça aussi dans le manège. Il y avait déjà des prisonniers couchés le long des murs.

Nous autres, il fallait s'installer là, derrière eux, dans la poussière. Une seule lanterne éclairait le manège, ce soir-là. Nous n'eûmes pas de pain ; c'était triste. On se rassembla à la porte, plus d'une centaine, comme des chiens qui attendaient un os. L'on se coucha en se contentant d'un quart d'eau.

Quelle nuit ! L'on ne ferma pas l’œil de la nuit. Il arriva encore des prisonniers dans la nuit ; puis, des chevaux que l'on mit à l'abri, car il pleuvait. Les chevaux piétinaient les hommes. Quelques-uns d'entre nous reçurent des coups de pieds. Il y avait bien une barrière en corde, mais les chevaux ruaient. Étant en grand nombre, ils se chamaillaient.

Jugez la nuit que nous passâmes !

Au réveil, un morceau de pain blanc nous fut distribué, venant, paraît-il, de la Croix-Rouge de Sedan. Quel enthousiasme, dans la ville, quand nous partîmes ! Les gens nous apportaient du vin, de tout, quoi. Mais, une pauvre femme ne réussit pas à apporter son pot de lait ; d'un coup de crosse, le lait vola en l'air.

Certaines sentinelles étaient plus susceptibles que d'autres.

Enfin, l'on quitta la ville. On traversa le faubourg. L'église avait été bombardée. Les maisons du faubourg étaient toutes brûlées. Des rues entières étaient détruites.

L'on quitta Sedan. Là, nous aperçûmes, sur les côtés de la route et dans les champs, des croix recouvertes soit d'un casque allemand soit d'un képi français. Des batailles avaient été livrées dans ces parages. Tous ces pauvres frères étaient restés là, puis enterrés. C'était triste pour nous tous de voir toutes ces tombes. Que de mères et de femmes allaient pleurer ces pauvres malheureux ! Nous passâmes à un petit village appelé Thoy, dernier village français. (*)

(*) : Thoy (dernier village français) non trouvé. Partant

de Sedan pour aller à Bouillon en Belgique, le dernier village sur la route

directe est La Chapelle (pas de nom approchant). La carte EM de Belgique indique bien la présence d’un poteau à

la frontière.

Une autre possibilité (peut-être pour ne pas encombrer la

route directe servant aux armées allemandes) est par Illy, la (petite) route

étant escarpée et en pleine forêt ce qui correspondrait mieux à la description

du carnet. Le dernier hameau français traversé est alors Holly (s’écrit

maintenant Olly) qui pourrait être confondu avec Thoy. Cependant, il aurait dû

traverser le village belge de Corbion (il parle bien d’un village avant la

pause dans les bois, mais ensuite utilise « …cette ville…Bouillon ». on

comprend qu’il s’agit de la même ville). De plus, la route de Corbion à

Bouillon suit la rivière Semois, ce qui ne correspond pas à la descente d’une

rue à pic pour arriver dans le bas de la ville. Pour correspondre, il faudrait

supposer qu’arrivés à la frontière après être passés à Holly, ils ont pris la

route (ou chemin) visible sur les cartes et qui longe la frontière pour

rejoindre la route directe.

Nous traversâmes pas mal de bois, puis l'on passa la frontière. On était en Belgique ; le poteau noir et blanc nous l'indiquait. Que de côtes et de collines dans ces contrées ! Ce n'était que des trous et des bosses sur le territoire.

Nous approchâmes bientôt une belle petite ville belge. L'on fit une petite pause dans le bois, puis l'on partit. Nous approchâmes de cette ville ; c'était Bouillon, jolie ville belge.

Jamais une ville si pittoresque et si charmante n'était passée devant mes yeux. Cette ville était très riche pour son ardoise. Nous descendîmes une côte à pic, pour arriver dans le bas de la ville. La rivière de la Semois la traversait. Nous aperçûmes le tunnel. Le chemin de fer marchait ; les autos et tramway aussi ; bondés de troupes allemandes. Une animation régnait dans cette ville. Toutes les rues étaient remplies de troupes. Nous fîmes une petite pause dans la ville, puis l'on repartit.

Nous traversâmes la Semois, puis nous quittâmes la ville. Toujours l'on marchait, et ce n'était pas encore là qu'on embarquait. Que de côtes il fallait franchir !

Souvent, nous fîmes la pause. Nous courions dans les champs avoisinants les bords de la route, et nous arrachions au galop des pommes de terre ; les uns les mangeaient crues, d'autres les conservaient au cas où on aurait une grande halte pour les faire cuire.

Nous traversâmes le village de Noirefontaine. On ne rencontrait plus que des autos allemandes faisant le ravitaillement des troupes. Nous étions près d'embarquer.

En effet, nous descendîmes une grande côte, puis nous aperçûmes une gare. C'était la gare de Paliseul, en Belgique. La gare était encombrée d'autos et de troupes de blessés. Nous autres, on nous plaça dans un terrain vague, en face de la gare. On nous donna l'autorisation de faire des feux. Nous fûmes surveillés, tout autour du terrain, par des sentinelles. Nous fîmes donc cuire les quelques pommes de terre que nous avions. On s’arrangea quelques copains ensemble, et on fit des petits feux. Nous les mangeâmes moitié cuites moitié crues. Ça nous semblait bon ; on les dévorait.

Au bout d'une heure environ, on nous donna une tartine de pain. Nous restâmes 3 heures sur le terrain.

A 8 heures exactement, on nous rassembla, puis on partit sur la ligne.

Le train était là, tous les wagons fermés. Je me trouvais en tête. On nous plaça dans le premier wagon. Je m'en rappellerai toute ma vie ; nous étions 55, sans compter les 6 sentinelles, par wagon.

Quelle torture dans ce wagon ! Heureusement que j'avais pris une petite bouteille d'eau. On étouffait. On se couchait les uns sur les autres. D'autres restaient debout. C'était une vraie pagaille. Et nous avions faim. Nous passions nos bras à travers les barreaux du wagon, pour que des personnes aux gares nous jettent quelques morceaux de pain. Nous étions comme des lions en cage.

Le plus terrible, c'était la fatigue. On se marchait les uns sur les autres. Quelles souffrances on endurait !

Nous passâmes par le Grand-Duché de Luxembourg.

C'était pittoresque à voir, magnifique à l'œil. Puis on passa à Coblence, grande ville. Nous étions déjà depuis 24 heures dans le wagon. On nous distribua à la hâte un morceau de pain, puis le train repartit.

Nous avions de très bonnes sentinelles, de vrais pères de famille. Ils nous partageaient leur part de pain, puis nous donnaient des cigarettes. Nous arrivâmes à Mayence.

Là, on nous fit descendre, puis on eut chacun une tasse de café, un morceau de pain blanc et un morceau de saucisse. Nous étions heureux. Des femmes de la Croix-Rouge nous servaient. Nous remontâmes dans les wagons, puis on repartit.

Nous traversâmes beaucoup de pays montagneux et des collines noires de vignes, avec de ces belles petites villas. Notre torture était toujours là. Nous avions encore 5 à 6 heures de chemin de fer. Nous n'en pouvions plus. La fatigue était plus forte que nous. Nos membres nous faisaient mal partout.

Nous ne traversâmes plus que de très rares pays. Femmes et enfants nous menaçaient de leur poing, puis ça devint désert. Arrivé à un village, notre train fit machine arrière et nous changeâmes de ligne. Nous partîmes dans une autre direction. Une couple d'heures se passa et nous arrivâmes à la gare de Hammelburg, en Bavière. La ligne n'allait pas plus loin.

Nous descendîmes, on se plaça en colonne par quatre et nous défilâmes dans le village. Tout le monde sortait pour nous voir. Ils ne nous semblaient pas méchants, comme ceux qui, en cours de route, nous envoyaient des pieds de nez et nous faisaient signe de nous couper la tête.

Les personnes de Hammelburg, au contraire, paraissaient tristes. Ils en avaient déjà vus, depuis un mois, des blessés de toutes sortes. Ils songeaient eux aussi à leur famille.

Nous traversâmes donc Hammelburg, joli petit village. De loin, on voyait une espèce de fort, sur une colline. L'on croyait que c'était là que nous allions être enfermés.

Nous avions été exactement 38 heures en chemin de fer.

Fin du premier récit

Fiche du camp

d’Hammelburg, Cliquer pour agrandir

Photos du camp

d’Hammelburg

![]()

1ère bataille : Virton, Belgique, 23-24 août 1914

Je me souviendrai toujours de ma première bataille, en Belgique.

Nous partîmes de Han-lès-Juvigny, où l'on avait couché. Alerte nous fut donnée de très bonne heure.

Il était 2 heures du matin.

Nous traversâmes Montmédy, puis l'on marcha vers la frontière belge. La marche fut très pénible. Il faisait très chaud.

Nous arrivâmes à Fresnois, puis l'on traversa un petit village nommé Verneuil-Petit.

L'on continua notre route ; l'on approcha la frontière. Nous arrivâmes au dernier pays français, Thonne-la-long ; puis on entra en Belgique. Le canon grondait de tous côtés.

Nous passâmes un premier village belge, Sommethonne. Nous fîmes quelques corvées d'eau, nous bûmes et l'on repartit.

Nous traversâmes encore un petit village belge, Meix-devant-Virton.

Dans le village, très peu de personnes restaient. Nous traversâmes une petite rivière, au moulin de Berchiwé. Nous passâmes sur de grosses pierres blanches. De cette manière, nous n'eûmes de l'eau que jusqu'aux mollets. Nous traversâmes le village, et nous arrivâmes dans les champs. L'on voyait sur la droite de ces gros obus noirs de l'artillerie allemande ; c'était sans relâche.

Notre capitaine nous fit dépaqueter tous nos paquets de cartouches ; Ça nous faisait un total de 96 cartouches chacun. Notre colonel nous fit faire une petite pause, le temps de manger un morceau de pain, puis on partit.

L'artillerie du 42ème régiment d'infanterie était encadrée par nos compagnies. Nous traversâmes les chemins de traverse ; l'artillerie s'embourbait.

Arrivé à la hauteur du bois, à la ferme du Hayon, le colonel envoya des compagnies du 3ème bataillon en avant-poste. Nous autres, la 7ème compagnie, nous nous installâmes en bivouac, à la lisière du bois. Nous fîmes quelques corvées d'eau jusqu'à la ferme.

C'était le moment de se reposer.

Une demi-heure se passa ; il était une heure de l'après-midi. Un aéroplane allemand vint jusque sur nous.

Le capitaine comprit la tactique ; nous étions repérés. En effet, notre capitaine donna l'ordre d'avancer. Nous n'avions pas fait 300 mètres, que des obus tombaient à l'emplacement où nous étions 5 minutes plus tôt, et nous aurions tous été blessés. Nous avançâmes en ligne de section, par quatre. Nous formâmes carapace.

Tous les 20 mètres, les obus allemands tombaient dans notre direction. Nous traversâmes les bois, toujours sous les feux de l'artillerie, et essayâmes de gagner le village de Virton. L'ennemi y était signalé.

A la sortie du bois, dans la plaine, c'est là que nous eûmes les premiers blessés. Un de mes copains d'Amiens, je le verrai toujours, était couché sur le talus ; il m'appelait, mais je fus rassuré quand il me dit que ce n'était pas grave ; un éclat d'obus l'avait atteint à la cuisse.

Nous autres, nous avançâmes sur le village difficilement. Je n'en pouvais plus. La respiration me manquait.

Tous les 20 mètres, on tombait comme des masses à genoux, on cachait notre tête pour nous protéger des éclats et des autres obus qui éclataient en l'air au-dessus de nous. Des shrapnels tombaient sur nous ; c'était comme de grosses billes en plomb. L'un traversa le côté de mon sac. Je ne riais pas.

On arriva enfin à la bordure du village. Les mitrailleuses nous fauchaient. En tirailleur, l'on se défendit quelques heures. Que de balles nous sifflaient aux oreilles ! Une compagnie du 3ème bataillon fit quelques prisonniers ; car eux, sur la gauche du village, firent entrer quelques centaines des nôtres.

L'ordre fut donné de se replier. Une rafale de boulets nous assaillit dans notre retraite. Le général DÉFONTAINE fut blessé à la tête. Notre compagnie fut dispersée.

Quant à nous, la 4ème section, notre lieutenant se perdit dans les bois. Nous ne retrouvâmes le bataillon que le soir. Que d'hommes manquaient à l'appel ! Nous couchâmes à la belle étoile, après avoir fait un maigre repas.

L'on se mit à la lisière du bois, près de la ferme du Hayon. L'on entendait partout les cris plaintifs de ces pauvres malheureux demandant du secours. D'autres appelaient leurs mères.

Le ciel était rouge. Virton était en feu. Notre artillerie, en tirant, y avait mis le feu.

Le lendemain, lundi 24 août 1914, on repartit de l'avant. On fit des tranchées jusqu'au lever du jour, et nous partîmes dans les bois. Nous fûmes de nouveau bombardés par l'artillerie.

Quelle journée ! Ce fut une bataille d'artillerie ; des milliers d'obus sifflaient au-dessus de nos têtes. Puis, le bois où nous étions fut bombardé. Nous avions encore été repérés par un aéroplane.

Nous ne pouvions pas sortir du bois. Il fallait courir de tous les côtés du bois. Pour se garantir, l'on ne faisait pas 10 mètres sans se coucher et former la carapace. Que de blessés nous eûmes cette journée ! Je réussis à ne pas être atteint.

Le soir vint. Il fallut laisser ces pauvres malheureux ; ils ne pouvaient plus marcher, et pas de voiture ni de brancard. Un infirmier seul resta pour les soigner. Ça me faisait beaucoup de peine.

Il était 8 heures, nous partîmes je ne sais où.

Nous nous arrêtâmes dans un champ d'avoine, on s'installa en bivouac, on désigna des corvées, puis on partit au village de Sommethonne rejoindre le convoi de ravitaillement pour les vivres. L'on revint au champ d'avoine à minuit. Jugez l'heure pour faire cuire la viande sur de petits tas de bois !

A peine si je mangeais. Je ne puis m'endormir. Je souffrais d'un violent mal de tête.

Puis, de très bonne heure, l'on fit quelques mouvements en arrière, jusqu'au premier village français Thonne-la-Long. C'était le mardi 25 août 1914.

Nous fîmes la grande halte, à la sortie du village, dans un pré. Les dernières lettres nous furent distribuées. Je profitais de quelques minutes ; Vite, j'écrivis mes deux dernières lettres, sur les brancards d'un tombereau, à ma mère et à ma bonne amie, et je les glissais dans la boîte aux lettres du village.

Puis, nous la 7ème compagnie, on partit en avant-poste, à 2 kilomètres en avant du village. La 4ème section en petit poste à la lisière du bois.

La nuit, nous échangeâmes quelques coups de feu avec des patrouilles de cavalerie allemandes.

Au point du jour, le régiment se mit en position de combat.

Puis vers 11 heures, des ordres arrivèrent et la retraite commença.

On se replia sur Verneuil-Petit et Montmédy. Il en fut de même pour les habitants. Des chars bondés de meubles, de femmes, de filles et de vieillards nous suivaient.

Ça nous démoralisait complètement de faire tant de kilomètres en arrière.

![]()

2ème bataille : Stenay, Meuse, 27 août 1914

Lors de notre retraite de Belgique, l'on passa par Verneuil-Petit, puis Montmédy, et Baâlon où l'on cantonna à 11 heures du soir, après une marche de 45 kilomètres. Nous étions éreintés. Je ne puis manger, et je m'endormis sur la terre.

A 3 heures, le départ fut donné. Les Allemands faisaient autant de kilomètres que nous et nous suivaient de très près. Puis nous passâmes à Mouzay, et nous traversâmes le pont de bateaux fait sur la Meuse.

Nous arrivâmes à Wiseppe ; nous fîmes une halte à 3 kilomètres du village. Nous, la 7ème compagnie, fûmes en avant-poste ; nous autres, la 4ème section, en petit poste dans un bois.

Nous traversâmes Wiseppe, puis nous partîmes. Je me souviens d'avoir demandé de l'eau à la garde-barrière qui se trouvait sur notre route. Plus loin, nous nous installâmes dans un bois sur la route de Wiseppe à Laneuville-sur-Meuse, près de Stenay. Comme nous étions de garde toute la nuit, nous fabriquâmes un abri comme les indiens. Nous prîmes des branches et l'on façonna un abri.

Le soir, avec deux de mes camarades et le caporal, nous fîmes une patrouille dans Laneuville-sur-Meuse et le long de la ligne de chemin de fer. Le pont de Stenay sauta pendant que nous étions dans Laneuville-sur-Meuse. Femmes et enfants se sauvèrent. Une femme nous apporta trois bouteilles de champagne que nous bûmes en regagnant le bois.

Quelle nuit ce fut ! Il pleuvait à verse. Nous étions trempés jusqu'aux os.

L'artillerie nous bombarda toute la nuit, Stenay, Laneuville-sur-Meuse et tous les bois environnants. Le ciel était illuminé par les boulets. Étant sentinelle à la sortie du bois, jamais je ne vis un spectacle si triste, et je grelottais de froid.

Plus tard, dans la nuit, nous fouillâmes le bois ; une sentinelle avait tiré je ne sais sur quoi.

Au petit jour, nous eûmes l'ordre de partir. On rejoignit la compagnie, et tout le bataillon se positionna en tirailleur le long de la ligne. Nous tirions par-dessus la Meuse que les Allemands voulaient franchir. Ils avaient pris Stenay. Notre artillerie démolissait les ponts qu'ils faisaient sur la Meuse. Ce n'était que des flots de sang et de cadavres que la Meuse charriait.

Sur la gauche, le 87ème régiment d'infanterie fit la grande bêtise de charger à la baïonnette, à plus de 5 mètres de l’ennemi. Les premières lignes furent criblées de balles. Que de morts et de blessés ! On les voyait morts, tous dans la position de la charge. Nous couchâmes dans les tranchées.

Puis, le lendemain, vendredi 28 août 1914, nous nous repliâmes vers Wiseppe.

L'on fit de nouvelles tranchées, que l'on occupa pendant quelques heures.

Puis, on alla occuper le village voisin de Villefranche, pour défendre une base opérationnelle qui se trouvait non loin, dans la Meuse.

![]()

3ème bataille : Fontenois, Ardennes, 1er septembre 1914

Le dimanche 30 août 1914, nous couchâmes à Thénorgues, en plein champ d'avoine. Toute la nuit, ce fut un bombardement d'artillerie.

Le lundi 31 août 1914, nous nous repliâmes, nous fîmes des tranchées de place en place, puis nous passâmes à Autruche. Nous installâmes un petit poste près du village.

A 3 heures du matin, le départ fut donné pour Fontenois. L'ennemi était signalé au village au-dessus, nommé Saint-Pierremont.

Nous traversâmes le village d'Autruche, puis nous arrivâmes à la sortie du village. Nous gravîmes la côte. Le colonel prit des mesures et nous installa dans un pré bordant la route. Il était environ 5 heures du matin.

Toutes les compagnies étaient là, massées.

Tout à coup, un de ces gros obus noirs tomba à 100 mètres de notre compagnie. Des chevaux des mitrailleurs furent tués, ainsi que des hommes de la compagnie d'à côté. Je crois que c'était la 5ème compagnie.

Vite, notre capitaine reçut l'ordre de se mettre en ligne de section, par quatre, pour se protéger de l'artillerie. Le colonel se tenait en haut de la crête.

Je l'entends encore dire ces mots :

"Il faut bombarder

Saint-Pierremont".

Mais une rafale d'obus s’abattit ; il fut blessé au bras.

Le commandant prit le commandement.

L'artillerie allemande ne cessait pas. Je n'avais jamais vu tant d'obus. Le soleil aurait donné qu'il aurait été impossible d'apercevoir ses rayons. Le capitaine nous fit avancer d'environ 100 mètres, pour atteindre le talus sur le côté de la route. Nous nous blottîmes tous la tête dans les jambes, contre ce talus.

Nous restâmes là, au moins 5 quarts d'heure.

De temps en temps, je relevais ma tête. Que de blessés il y avait ! Un capitaine courait, le visage couvert de sang ; d'autres, des hommes, redescendaient la côte, appelant leurs mères en criant et demandant du secours. Je m'en rappellerai toute ma vie ; un obus tomba à moins de 10 mètres de nous, dans notre dos.

La veine fut avec nous ; il n'éclata pas ; il fit un trou dans le sol d'au moins 1 mètre 50 de profondeur sur 3 mètres de diamètre.

Je pensais que nous étions tous morts. Le déplacement de l'air nous coupa la respiration pendant un instant. Nous étions tous saufs. Je ne cache pas de le dire ; que de prières je fis ; je pensais ne plus jamais revoir ma famille.

Le commandant cria :

"N'ayez

pas peur mes enfants, et en avant ".

Notre compagnie, la 7ème, en tête, nous gravîmes la crête au-delà de la route. L'on avançait en rampant, couché sur le sol. Nous mîmes la baïonnette au canon. Notre artillerie s'était placée sur la gauche ; et les deux artilleries, allemande et française, tirèrent sur nous.

Notre sous-lieutenant, quel bon homme c'était, je le verrai toujours à genoux, il se préparait à faire un nouveau bond ; un boulet, je pense que c'était l'un des nôtres, le fit rouler à 2 mètres de moi. Le boulet n'éclata pas non plus ; heureusement pour nous ; mais le malheureux eut les reins ouverts.

Les Allemands étaient près de nous, à 200 mètres environ. Ils étaient tous retranchés.

Une fusillade commença. Des milliers de balles nous sifflaient aux oreilles. Une seconde plus tôt, j'aurais eu la tête traversée de part en part. Je tirais et je baissais ma tête sur le sol aussitôt. Une balle passa au-dessus de ma tête et traversa ma gamelle et mon sac. J'avais été bien visé. Le spectacle était triste. Que de blessés il y avait !

Nous nous battîmes toute la matinée, puis l'ordre de battre en retraite arriva.

Nous nous repliâmes à la hâte.

On ne voyait, le long de la route, que des traînées de sang. Le village était rempli de blessés. Le village prenait feu. Les Allemands arrivèrent vites, prirent le village et firent prisonniers tous nos blessés.

Quant à nous, le régiment était en déroute. L'on se replia, et l'artillerie allemande nous bombarda dans notre retraite. Je me trouvais avec une dizaine de camarades.

Nous traversâmes des bois, des rivières, des prés, toute l'après-midi. Nous marchâmes à la dérive. L'on ne savait pas son chemin. Nous allâmes où le hasard voulait nous conduire. Nous étions éreintés, et nous avions faim.

Fort heureusement, l'on tomba sur un prunier ; nous pûmes manger quelques fruits. Puis nous nous rapprochâmes d'un pays. L'on y arriva. Déjà, deux compagnies y étaient rassemblées. Nous nous mîmes avec elles. Il y avait des hommes de toutes les compagnies. Nous entrâmes dans les maisons ; l'on trouva de l'huile et du vinaigre ; nous fîmes une salade à plusieurs copains. Les jardins étaient saccagés.

Une heure se passa, puis l'on nous rassembla dans un pré.

Un aéroplane français atterrit près de nous et donna des ordres. Un capitaine prit le commandement, et nous allâmes à la recherche du 3ème bataillon qui avait battu en retraite bien avant nous.

L'on marcha 1 heure et demi, et nous nous retrouvâmes à Grandpré, près de Thénorgues. Le régiment se reformait dans ce pays. Nous y fûmes tous cantonnés.

![]()

4ème bataille : Escarmouche de Termes, Meuse, 2 septembre 1914

Nous couchâmes à Grandpré.

Au réveil, l'on nous distribua encore quelques lettres ; pour ma part, j'en eus trois. Nous bûmes le café, puis le signal du départ fut donné. Je me souviens, le lieutenant eut mission, au sortir du village, de partir dire à la compagnie en avant-poste de reconnaître le village de Termes, à 5 ou 6 kilomètres.

La 4ème section, avec le lieutenant, nous étions en petit poste. L'on gravissait les collines, les bois. De tous côtés, l'on entendait des coups de feu. Le lieutenant avança trop loin. Des ordres étaient parvenus de se replier avant 11 heures.

La tactique était faite ; notre artillerie devait bombarder pour cette heure.

Nous avancions toujours ; nous nous perdîmes. Que de chemin l'on fit pour rien ! L'on traversa les bois.

Tout à coup, nous descendions la côte du village, lorsque nous fûmes balayés par notre artillerie. Quelle rafale d'obus ! C'était une grêle d'éclats. L'on partit au grand trot, je ne sais où. Il y eu des blessés.

A chaque instant, il fallait se jeter dans les ruisseaux. Ma gamelle et mon sac furent criblés d'éclats. Nous arrivâmes au bas du village. Nous aperçûmes l'ennemi. C’était une petite patrouille, à la lisière d'un petit bosquet. Notre lieutenant nous commanda de faire feu ; on se déploya puis on tira. Nous échangeâmes des coups de feu.

Puis, à partir de ce moment, ce fut la débandade. Notre lieutenant nous fit reculer.

L'on partit à travers les prés. Nous sautâmes des ronces de pâture. Mais, une rivière était là, et le pont était démoli. Nous traversâmes cette rivière. Mais, à 200 mètres, se trouvait une seconde rivière ; le pont était également démoli. On traversa la seconde rivière. Nous avions de l'eau presque jusqu'aux épaules. Il fallut relever ses cartouchières pour qu'elles ne trempent pas dans l'eau.

Jugez, si marcher était pénible pour nous. On aurait dit que nous traînions des boulets, mais c'était nos chaussures pleines d'eau.

Nous arrivâmes près d'un moulin.

Toute la section, nous gravîmes un grand bois. C'était raide à monter. Beaucoup ne retrouvaient plus leur chemin ; de tous côtés, il en partait. Toujours est-il que nous étions, moi et deux copains, dans une autre direction. Le bois était à perte de vue.

Tout à coup, nous vîmes dans ce bois des sentinelles du 87ème régiment d’infanterie de ligne. Nous leur demandâmes notre chemin.

Nous parcourûmes ce bois pendant 2 heures au moins. Nous sortîmes du bois. Mais quelle direction prendre ? L'on se consulta tous les trois. Moi le premier, je vis un village. Je dis :

"Dirigeons-nous tout droit sur ce village. L'ennemi est derrière nous, donc pas de crainte".

C'était la bonne direction, en effet.

Nous traversâmes des champs. Puis, dans des buissons, je cueillis des mûres, j'en remplis mon quart, et je les mangeai avec un morceau de pain. Quelle drôle de vie c'était ! Plusieurs fois, je réfléchis et je me dis que c'était triste tout de même, car en ce moment ma famille me pleurait.

Nous arrivâmes au village. Nous vîmes un chasseur éclaireur. Il nous dit que le 128ème régiment d’infanterie de ligne était passé là, il y avait environ 1 heure. Nous reprîmes notre chemin. L'on rencontra un sergent-major avec quelques hommes. Nous nous joignîmes au groupe. Nous arrivâmes près d'un château.

Le 1er bataillon du 128ème régiment d’infanterie de ligne y faisait la pause. Il y avait là tout l'état-major et toutes les voitures d'infirmiers. Quand nous nous fûmes reposés quelques instants, l'on partit. Tout le long de la route, l'on rencontrait des copains assis sur les bas-côtés. Nous étions sur la bonne route.

Tout à coup, l'on vit le bataillon au repos, à la lisière d'un bois. Nous traversâmes les champs ; ils étaient à environ 500 mètres de la route. Le lieutenant arriva 2 heures après nous. Nous fîmes un casse-croûte de pain sec ; quant au café, nous n'eûmes pas le temps de le faire ; il y avait 1 heure de chemin à faire. Et moi qui avais toujours un seau au sac, je récoltais la corvée d'eau, en arrivant.

Quand l'on revint, nous bûmes l'eau froide, puis l'ordre fut donné de partir.

Notre capitaine donna l'ordre au bataillon, car depuis la bataille de Fontenois, comme le commandant remplaçait le colonel, c’était notre capitaine, étant le plus ancien, qui était commandant du bataillon. L'on arriva près d'un village. L'on entra dans un verger et nous fîmes encore la pause.

Il commençait à faire nuit. L'on se demandait tous ce que l'on allait faire.

A 8 heures, l'on partit, on traversa le village, puis, à 2 kilomètres du village, en plein champ, le régiment s'installa en bivouac. Je fus obligé, ayant un seau, de repartir à la corvée d'eau au village. Que de fois je maudis ce seau ! Pendant ce temps, d'autres se reposaient. J'étais brisé de fatigue. Un convoi d'artillerie passa, allant au village.

Vite, je montai à l'arrière d'un canon de 75, qui me conduisit à destination. Que de mal pour avoir un peu d'eau ! Un seul puits, et nous nous servions d'un récipient que l'on transvasait dans nos seaux. Plusieurs fois, il resta au fond du puits, car la corde se rompait au bout de quelques voyages.

L'on revint au bivouac. Des feux étaient allumés de tous côtés. Vite, on fit cuire quelques pommes de terre ; puis on fit le café. L'on ne se coucha pas, j'en suis sûr, avant minuit. Nous n'avions pas de paille. Le peu qu'il y avait avait été pris par les premiers. Je me couchai sur la terre, mon sac comme oreiller, aux pieds de fusils montés en faisceau.

L’alerte fut donnée.

L'on partit à 4 heures du matin, le 4 septembre 1914. Nous reculâmes beaucoup en arrière. L'on marcha toute la journée, par moment très lentement, car des convois entiers de chariots transportant des civils, des vieillards, des jeunes filles se sauvant avec leurs meubles, nous gênaient en cours de route. On en voyait d'autres, se tenant prêts, qui pleuraient à leur porte.

Ça me faisait de la peine de voir tous ces pauvres gens. Et dire que certains de nos soldats les volaient en plus, en passant ; ils allaient chercher de l'eau dans les cours des fermes, ils ouvraient les paniers sous les grandes portes et prenaient des pots de confiture.

Nous traversâmes une grande ville remplie de troupes. Des bruits couraient que l'on embarquait pour Paris. Nous étions tous démoralisés. La ville traversée, nous arrivâmes en plein champs, à une ferme isolée. Je m'en rappellerai toute ma vie ; tout le bataillon logeait là ; je verrai toujours ces pauvres vieux fermiers ; ils ne savaient plus où ils étaient, de voir tant de monde.

Il était 9 heures du soir. Deux de mes copains et moi, nous étions brisés de fatigue. L'on ne se préoccupa pas de manger, et nous allâmes coucher dans les écuries, aux pieds des chevaux. Personne ne nous délogea.

Mais, au réveil, nous n'avions qu'un morceau de pain et un morceau de viande cuite, si on veut, que l'on nous avait gardés. L'on alla dans un petit village voisin. Nous fîmes des tranchées toute la journée.

Le soir même, il fallut les abandonner. L'artillerie nous avait repérés, et tirait sur nous. Je vois encore, en partant, cette voiture pleine de sacs, et un mouton dépiauté, pendant derrière la voiture, que nous n'avions pas eu le temps de faire cuire. L'on partit en direction de Maurupt-le-Montois.

![]()

5ème bataille : Maurupt-le-Montois et Pargny-sur-Saulx, 6-7-8 septembre 1914

Arrivé aux environs de Maurupt-le-Montois, l'on nous fit rassembler dans un pré. Pour la défense du village, l'on coupa toutes les ronces bordant le pré.

Puis, un ordre contraire arriva ; nous n'avancions plus de l'avant. Une bataille se livrait.

Nous, la 7ème compagnie, nous n'eûmes que quelques coups de feu échangés avec des patrouilles allemandes en flanc-garde. Nous fûmes mis en réserve, dans un petit bois voisin. L'artillerie allemande nous bombardait, et coûte que coûte il fallait rester dans ce bois. Que de blessés l'on voyait ! Je verrai toujours ce malheureux, couché sur l'herbe, la moitié de la figure lui avait été emportée. Ça me fit un tel effet que la tête me tourna à en tomber. Nous restâmes longtemps dans ce bois. Plusieurs des nôtres montèrent en vigie en haut des arbres, pour voir l'ennemi arriver.

Tout à coup, une patrouille fut signalée. L'on se mit en tirailleur, le long de la lisière du bois. C'était quelques chasseurs. Nous fîmes feu, puis on avança de l'avant.

La bataille était plus sur la droite. Le reste du régiment et le 72ème régiment d'infanterie combattaient. Que d'obus tombaient, et les mitrailleuses ennemies tiraient de tous côtés !

L'ordre fut donné ; les 6ème et 7éme compagnies, nous devions nous retirer, et partir en avant-poste à Pargny-sur-Saulx, pour défendre ce pays. Nous traversâmes les prés et sautâmes les ruisseaux.

A ce moment, une rafale de ces gros obus noirs tomba dans notre direction. Forcément, car l'artillerie française était près de nous. L'on pressa le pas. Les obus passaient tous au-dessus de nos têtes, et tombaient à 200 ou 300 mètres de nous. Le pré était rempli de trous. Nous passâmes près d'un de ces trous ; d'une profondeur, je n'exagère pas, si j'étais descendu dans ce trou, on ne m'aurait plus vu ; et toujours au moins 4 mètres de diamètre.

Nous fîmes une petite pause.

J'en profitai pour aller cueillir quelques pommes. L'on croyait se reposer un bon moment. L'on aperçut un tas de sacs français que des malheureux avaient abandonnés. Vite, nous les ouvrîmes, et nous prîmes des chemises et des boîtes de conserve.

Puis, nous partîmes vers Pargny-sur-Saulx.

Nous, la 7ème compagnie, nous étions en petit poste. Nous devions défendre Pargny-sur-Saulx, résister le plus longtemps possible, pour permettre au gros derrière de se former. L'on voyait de loin le village en feu ; c'était triste.

Je pensais bien que c'était les dernières journées de ma vie.

L'on arriva enfin au village.

Les routes étaient pleines de fils télégraphiques. Il fallait, pour pouvoir avancer de quelques mètres, enjamber tous ces fils. Le feu nous éclairait comme en plein midi. La figure nous brûlait. Le capitaine nous permit d'aller dans toutes les maisons voisines de celles qui brûlaient ; et l'on fouilla tout.

C'était malheureux ; dans certaines, les tables étaient encore mises, avec le couvert et les mets. On voyait que les gens n'avaient eu que le temps de se sauver. Dans une épicerie, l'on prit tous les gâteaux aux amandes et les petits beurres.

Toute la nuit, l'on fouilla partout. Nous allâmes à quelques-uns dans une boulangerie ; nous trouvâmes le four chaud, les pains prêts à enfourner ; le boulanger n'avait eu que le temps de se sauver. Vite, on enfourna les pains pour la cuisson.

La nuit se passa sans se coucher.

De très bonne heure, nous allâmes, nous la 4ème section, prendre position au château. L'artillerie allemande bombardait le village. Nous étions le 7 septembre 1914. De suite, nous fîmes une longue tranchée, le long du mur du château.

On se blottit toute la matinée, dans cette tranchée. Les obus démolirent la briqueterie qui se trouvait à 20 mètres de nous, de l'autre côté de la route. Il en tombait sur le chemin. Mon voisin dans la tranchée eut le malheur de lever sa tête ; je le vis retomber à genoux dans la tranchée ; il avait reçu un éclat ; sa figure était pleine de sang. Un autre de mes copains était sentinelle au coin du mur du château ; il fut tué, à environ 5 mètres de moi. Le spectacle était affreux, des cris venaient de partout.

A plusieurs reprises, entre deux feux, nous traversâmes le jardin du château, et l'on allait chercher le champagne et toutes les liqueurs du château. Nous rapportions le tout dans la tranchée. Je n'ai jamais bu tant de champagne de ma vie. Il fallait faire vite pour courir à ce château. Je me rappelle que nous étions dans la cuisine lorsqu'un obus démolit un coin du toit.

Vite, on regagna la tranchée.

A 3 heures, on abandonna la tranchée.

On recula en arrière, à la lisière d'un petit bois, en rampant le long du mur de la briqueterie. L'ennemi avançait dans le village. Nous étions tous en tirailleurs, en haut du talus. Les balles nous sifflaient aux oreilles. Les obus tombaient près de nous. L'on reprit de l'avant. Notre capitaine donna l'ordre de rentrer au village. La nuit commençait à pointer. Ce n'était qu'une fusillade.

Nous entrâmes dans le village, en rampant dans les fossés. Je me souviendrai toute ma vie, au coin de la rue, le capitaine debout au milieu du chemin, il nous prit un fusil, il tira, il n'eut pas le temps de tirer une seconde fois. Je le vis tomber à la renverse ; son képi vola en l'air. Il fut atteint au front et mourut sur le champ.

Un caporal nommé BLEUSE et plusieurs hommes le reconduire au village voisin sur une brouette. Ce fut une grande perte pour nous. Cet homme avait le sang froid et était très intelligent. Le capitaine de la 6ème compagnie prit le commandement. Il nous fit avancer. C'était une grande faute, car l'ennemi était dix fois supérieur à nous. Nous traversâmes les jardins, puis les maisons.