Carnets de guerre du sergent-fourrier Alexandre ROBERT

du 204e régiment d’infanterie - Année 1916

Mise

à jour : octobre 2014

Alexandre ROBERT en septembre 1915

![]()

Sommaire

Le sommaire ne fait pas

partie du carnet, il a été rajouté volontairement pour une meilleure navigation

Mars : Marne, Champagne, bois Clausade

Avril-mai : bois des Buttes, bois de la Miette, les exécutions, les tueries

Juillet : Champagne, la conférence d’un ancien prisonnier, Verdun, la côte 304

Août : Cote 304, les bastonnades du commandant CHALET

Septembre : secteur de Verdun, ouvrage de Thiaumont, secteur Margueritte.

Octobre : Verdun, Fleury, Thiaumont, côte du Poivre

Novembre-décembre : même secteur, Jubécourt, le camp des Pommiers.

![]()

Janvier-février : Marne

Le lundi 24 janvier 1916, à Châlons-sur-Vesle, revue à grand spectacle du général Franchet d’Esperey. Remise de décorations avec grand orchestre et étalage rutilant. Puis ensuite travaux divers, vaccinations, etc.

Le 5 février 1916

Le régiment reçoit des félicitations adressées par le général commandant l’armée pour l’exécution des travaux. Notre période de repos va prendre fin. Nous avons passé une période douce et calme qui va prendre fin.

Nous faisons des préparatifs de départ.

Le 9 février 1916

Le bataillon va cantonner à Pévy.

Le 11 février au soir, la compagnie va à Cormicy.

Le 12 février

On nous fait la 3ème piqûre de vaccination anti-typhoïdique.

Le 18

Coopérative.

Le 19 février

La 21ème compagnie revient à Pévy.

Le 20 février

La neige se met à tomber. Les compagnies reçoivent des sabots. On nous fait faire des exercices de signalisation. Et la neige tombe toujours.

Le 24 février

Vu le froid qui règne dans les baraquements, des soldats vont dans les environs se procurer du bois et allument des feux. Alors les punitions tombent.

Le café est additionné d’alcool pour nous réchauffer.

Mars 1916 : Marne, Champagne, bois Clausade

Le 4 mars 1916

Le bataillon va relever le 5ème au Chauffour. Je demeure à Châlons-sur-Vesle avec le T.C. (*) et loge dans une villa tant bien que mal.

(*) : Train de combat : Voir >>>

ici <<<

Le 6 mars

Neige toujours, mais le soleil daigne se montrer dans le courant de la journée. M. Hermet part en permission. Gagon vient me voir.

Le 7 mars

Assez forte gelée.

Un intense bombardement qui dure 4 heures ½ sur le moulin.

Le 8 mars

La neige recommence à tomber à la nuit.

Le 10 mars

Dans la direction de Bercy et Craonne, nous entendons un très fort bombardement qui dure une bonne partie de la journée.

Le soir, départ de permissionnaires, le lieutenant Philippe Vedel et un de la 19ème.

Le 11 mars 1916

Bourgeois part en permission d’un mois. Il est fermier de Perrault-Pradier auquel il paie annuellement 4000 Francs de fermage, est conseiller municipal. Il avait demandé une allocation qui lui avait été refusée et ne cessait de récriminer.

Il neige toujours.

12 mars

Le 12 mars au soir, je vais avec la corvée d’eau rejoindre le bataillon à Chauffour et couche dans le fossé de la route.

Le 13 mars

Je vais reconnaître avec Vermelin l’emplacement de la compagnie.

À 3 heures du soir, des officiers du 75ème territorial viennent reconnaître le secteur. Je vais les conduire et leur donner les explications nécessaires.

Aussitôt revenu, je mange en vitesse et nous partons faire les cantonnements à Châlons-sur-Vesle. Nous devons relever le 292ème suivant un ordre secret le 15 au soir.

Le 14 mars 1916

Il fait un beau temps qui est toujours très apprécié.

Le soir, à 9 heures, nous arrive l’ordre de relever le 289ème dans la nuit-même. Rien de changé aux heures de départ, seulement les commandants de compagnies devront aller le 15 au matin reconnaître le secteur et leurs emplacements.

Le 15 mars

Les commandants de compagnies partent reconnaître le secteur, mais suivant un ordre s’arrêtent à Roucy où ils font les cantonnements de leurs unités. Le bataillon part de Châlons-sur-Vesle à 10 heures ½.

À Venteley, le commandant fait faire la grand’halte. Il nous fait partir (les fourriers) en avant et nous arrivons à Roucy.

Le jeudi 16 mars

Nous attendons des ordres durant une bonne partie de la journée.

Finalement, les commandants de compagnies reçoivent l’ordre d’aller reconnaître le secteur du 289ème. Les fourriers de ce régiment arrivent à Roucy et prennent nos emplacements.

Le bataillon part à 8 heures du soir.

Nous passons par Pontavert, le bois Clausade où se trouve le P.C. du colonel et où viendront les cuisines au cours de la nuit. Une attaque se produit et un petit poste du 289ème est enlevé.

La fusillade est vive, des grenades éclatent de toutes parts et le canon se met de la partie.

Dès son arrivée, une section de la 21ème compagnie est envoyée en renfort et s’engage dans le combat à la grenade qui dure toute la nuit dans la tranchée Victor Emmanuel, au bout de laquelle était le petit poste qui a été enlevé. Notre situation n’est pas brillante et nous sommes maintenant pris de flanc.

Le JMO du régiment signale la perte de 3 hommes tués et 10

blessés.

Le vendredi 17 mars

Le combat a cessé ; les boches nous envoient toujours quelques obus, ils visent surtout le bois Clausade et le bois Marteau. Il fait beau temps et j’en profite pour reconnaître le secteur et me familiariser pour effectuer les liaisons.

Le samedi 18 mars

Le commandement fait exécuter des travaux de défense. Nous changeons de poste.

Le commandant reprend l’ancien abri qui avait été bombardé et délaissé.

Le dimanche 19 mars

Nous sommes bombardés par un tir très précis de 150 sur le P.C. du commandant qui avait déjà bien souffert.

Il fait un temps magnifique et nous devons rester terrés et faire le gros dos à chaque nouvelle arrivée des 150.

Le lundi 20 mars

Le commandant se fait construire un autre P.C. à la lisière du bois de la Mine, le bombardement d’hier ayant complètement démantelé l’ancien abri qui était certainement bien repéré d’après des renseignements précis.

Le mardi 21 mars

Je suis appelé pour accompagner le commandant qui est demandé à 9 heures ½ à la carrière par le colonel.

Le colonel Monroe commandant la Brigade est avec lui. Ils reconnaissent ensemble le secteur pour l’organiser défensivement.

Ce serait notre ligne de repli. Il est donc probable que l’on envisage une attaque d’un côté ou de l’autre.

Avril-mai 1916 : bois des Buttes, bois de la Miette, les exécutions, les tueries

Le lundi 3 avril

Le lundi 3 avril à 8 heures, nous sommes alertés.

Vive fusillade. Éclatements de grenades et bientôt aboiement des canons. Puis tout rentre dans l’ordre et quelques blessés sont évacués.

Et c’est ensuite la monnaie courante des obus qui nous arrivent par intermittence ou qui passent au-dessus de nous pour aller en face. Et nous percevons les trains des grosses pièces qui passent très haut dans un sens ou dans l’autre et s’en vont à des kilomètres en arrière semer la destruction.

Le mercredi 5 avril

Nous sommes relevés par le 5ème bataillon de notre régiment et nous nous rendons au Faité dans les baraquements que nous ne devons occuper qu’une nuit. Nous recevons des effets à distribuer.

Le jeudi 6 avril

Prise d’armes pour la remise de décoration à Voslajievitz et à Bonneton. Nous recevons ensuite l’ordre de partir pour Roucy à 24 heures pour faire les cantonnements.

Au petit matin, sur la route, nous sommes arrêtés par un poste de gendarmerie. Nous n’avons aucun ordre de mission à présenter ; nous sommes des isolés que la consigne ne doit pas permettre le franchissement de cette frontière. Un dialogue sans aménité de notre part s’engage.

Évidemment, les gendarmes se sentent en infériorité et sont très courtois ; mais la consigne est la consigne. Ils ne doivent laisser passer aucun isolé sur la route se rendant à l’arrière. Je propose d’attendre tout simplement notre unité en cet endroit et les gendarmes s’expliqueront avec le commandant.

Mais, de guerre lasse et par sentiment du devoir, nous passons, non pas sur la route, mais derrière la guérite, dans le terrain vague, et reprenons la route. La consigne est respectée, les gendarmes n’ont pas failli à leur devoir. Nous arrivons alors sans encombre à Roucy où, après avoir fait les cantonnements, nous attendons nos unités qui s’installent.

Le samedi 8 avril

Je vais visiter les batteries de 220 qui sont installées non loin de là.

vendredi 14 avril

Le vendredi 14 avril au soir, nous repartons sur la Miette relever le 282.

Que de déplacements ! On s’y perd dans les allées et venues.

Le samedi 15 avril

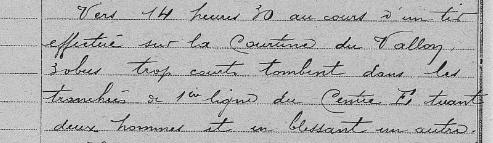

Au cours d’un bombardement, nous avons 2 tués et 2 blessés par le 75 qui tire trop court. Ce qui donne lieu à enquête. Nous devions faire une attaque qui est décommandée.

Extrait

du journal du régiment (JMO) qui relate les faits

Le dimanche 23 avril 1916

C’est le jour de Pâques, et nous sommes toujours là, dans la boue des tranchées, sous les bombardements, à guetter au parapet, nous plaquant au sol à chaque sifflement d’obus.

Quelle force nous pousse à continuer à vouloir vivre dans

de pareilles conditions ?

C’est insensé !

Le lundi 24 avril

Le boyau de communication Petrograd est repéré et copieusement arrosé.

Le mardi 25 avril

Nous envoyons une distribution supplémentaire. Nos œufs de Pâques arrivent avec un peu de retard. Néanmoins, ils sont reçus avec honneur. Il fait beau temps. Cela commence à 8 heures avec des torpilles dont on fait une ample consommation. Tout d’abord, la réaction des boches est faible.

L’attaque a lieu à 4 heures ½, 2 compagnies du 204 y prennent part, avec des unités du 289, du 246 et du 276. Du P.C. du commandant où nous nous trouvons, nous n’entendons rien tout d’abord, mais en allant communiquer et assurer la liaison, c’est une autre histoire.

Un combat aérien se livre, juste au-dessus de nos têtes, mais ce n’est pas l’instant d’en suivre les péripéties.

Le bois des Boches est pris sans coup férir ; ma compagnie, la 21ème, atteint la Miette.

Et la nuit arrive sur ce désordre indescriptible. On ne sait plus très bien où l’on se trouve et à chaque instant je risque de me faire surprendre par les boches.

Le JMO indique 9 tués et 20 blessés.

mercredi 26 avril

Le mercredi 26 avril 1916 à 4

heures ½, la contre-attaque des boches se déclenche ; nous apprenons que la

plus grande partie du bois des Buttes est pris. Nous avons une centaine de prisonniers qui sont

cueillis dans les abris par le génie qui assure le nettoiement derrière les

lignes d’attaque.

Un bombardement intense continue dans tout le secteur.

Le jeudi 27 avril

Le commandant revient au P.C. vers 6 heures. Nous faisons le bilan des

pertes.

Au 204, 34 manquants dont 8 tués et 2 disparus.

Le vendredi 28 avril

J’apprends de nouveaux détails sur l’attaque.

Le 246ème n’a pas avancé et a même été contraint de reculer face à la

contrattaque allemande.

Enfin, il a hésité.

Le 289ème est parti à l’assaut sans recevoir un coup de fusil et, fait

symptomatique, le génie n’a eu qu’à recueillir les boches dans les abris où ils

se terraient. Ils ne demandaient qu’à se rendre, et on assure que des Français

en ont fait autant.

Le communiqué fait état de cette opération, mais nous ne nous y

reconnaissons guère.

Le temps est chaud.

Maintenant on s’organise et on tâche de refaire ce qui a été détruit.

2 mai 1916

Le 2 mai 1916 arrive l’ordre de relève.

Les fourriers, sous la direction du capitaine Chambreuil, nous partons des tranchées à 10 heures 30. Il

fait une chaleur torride. Nous tournons dans le bois de Gernicourt et

arrivons à Romain où le cantonnement est très laborieux, spécialement

pour les officiers.

Le 3 mai

Nous allons sur la route attendre les compagnies à 3 heures du matin ; elles arrivent à 8 heures ½. Tous les hommes sont épuisés, mais le soir ils reprennent leur gaîté, heureux d’être encore là et de ne pas avoir à se garer des torpilles ou autres engins de mort.

Le jeudi 4 mai 1916

Il fait beau temps et j’en profite pour prendre un bain dans le ruisseau.

Le vendredi 5 mai

Nous assistons au déplacement d’une saucisse.

Le soir, la pluie commence à tomber.

Le lundi 8 mai

Nous remontons en 1ère ligne et assurons la relève au bois Clausade.

Au moment où ma compagnie passe sur la passerelle de Pontavert, elle essuie une rafale d’obus qui sème la pagaïe ; heureusement, il n’y a pas de mal.

Le mardi 9 mai

Nous nous occupons à aménager notre abri que les obus ont à peu près démantelé.

Dans l’après-midi, nous sommes bombardés et un 77 tombe sur notre abri et fait écrouler toute la terre qui nous a cependant garantis.

Travail à refaire.

Le 11 et le 12

Le calme est revenu avec le beau temps. Nous touchons le prêt.

Le samedi 13 et le dimanche 14 mai

La pluie recommence à tomber, il fait un temps bouché et bas.

À la tombée de la nuit, nous allons au bois de la Mine relever le 5ème bataillon. Je reste de planton pour attendre le commandant de Chevilly du 289ème.

Je fais la causette avec le capitaine Noël et je ne puis rejoindre la liaison qu’à 1 heure du matin.

Le lundi 15 mai 1916

Pluie toute la matinée et le beau temps revient le lendemain.

Le 17 et le 18 mai

Les avions boches rodent sans discontinuer au-dessus de nos lignes.

Le vendredi 19 mai

Nous avons 4 blessés : Colas (*), Schwob, Amy et Dreyfus. (**)

Ils ne se sont pas garés à temps des shrapnels.

(*) : CoLas Laurent, 40 ans, mourra de ses blessures. Il

est mort pour la France à l’ambulance 237 à Sapignicourt (Marne), le 21 mai

1916. Il était né à Chamoux (Yonne), le 10 août 1876.

(**) : Schwob André, Amy Clément, caporal Dreyfus

Jules

Le samedi 20 mai

Arrive une note de la division relative à l’intoxication dans les abris. Le commandement semble s’apercevoir seulement maintenant que l’explosion des obus dégage de l’oxyde de carbone qui peut être fatal dans les abris. Il est également question de la liaison par les avions et ballons.

Il est affecté pour cet usage à chaque division 1 avion et 1 ballon.

Le mardi 23 mai 1916

Dans la nuit, à 2 heures du matin, grand branle-bas sur Berry-au-Bac. Torpilles et bombardement nourri. Le calme revient avec l’aube. Le temps continue d’être magnifique.

Dans la journée, il est procédé à l’exécution des 4 condamnés par le conseil de guerre du 296ème qui a été présidé par notre colonel. (*)

Il y a, d’après les dires, un père de 4 enfants dont le crime était d’avoir engagé les copains à ne pas marcher.

Ils n’avaient rejoint leur compagnie que le lendemain.

Je fais une tournée dans le bois et en rapporte une provision d’oseille sauvage avec laquelle je confectionne une soupe en dépit des quolibets de certains camarades qui d’ailleurs font honneur à cette cuisine qui nous change un peu du menu ordinaire.

(*) : Non signalé dans le JMO. Par contre, il y est indiqué

« aucun incident particulier dans cette journée »

Le 24 mai

Il fait toujours beau temps ; le matin à 4 heures ½, je vais avec Cavin jusqu’au canal où nous prenons un bon bain. Dans la journée, une note demande, pour la section aérienne, des photographes et des dessinateurs des classes antérieures à 1901.

Le lundi 29 mai

Remue-ménage dans le commandement. Le lieutenant-colonel Collon est promu colonel commandant la brigade, le colonel Monroe passe à la 69ème.

Juin : Aisne, Champagne

Le jeudi 1er juin

C’est aujourd’hui l’Ascension. Le régiment se transforme et a 3 bataillons.

En effet, depuis août 1914, comme tous les régiments de réserve,

le régiment comptait 2 bataillons (numérotés 5 et 6).

Les 2 bataillons du 282e RI (suite à sa dissolution)

sont séparés : Le 5e bataillon du 282e RI passe au

204e RI et le 6e bataillon passe au 289e RI.

Ils sont numérotés 4. La 109e brigade d’infanterie compatit donc

avant cette date 3 régiment à 2 bataillons, et après cette date 2 régiments à 3

bataillons.

Le 204e RI compte, au 1e juin 1916, 248

officiers et 2230 hommes.

Le dimanche 4 juin

Le commandant CHALET part en permission et c’est le capitaine Chambreuil qui prend le commandement du bataillon pendant son absence.

Le lundi 5 juin

C’est la relève et nous allons à Conches où nous arrivons à 2 heures du matin.

Le mardi 6 juin

La pluie fait sa réapparition ; nous procédons à l’installation des unités. Je suis exténué. Dans son désir de bien faire, le capitaine Chambreuil envoie sans arrêt des notes de détail sur tous les sujets.

Le mercredi 7 juin

Au cours de la nuit, nous avons dû livrer un combat épique avec les rats.

Le lieutenant-colonel Lachèvre prend le commandement du régiment. Il fait distribuer une brochure dont il est l’auteur.

Le jeudi 8 juin

La pluie continue.

Je vais visiter la coopérative du 289ème qui me semble une excellente et heureuse initiative.

Évidemment, son fonctionnement ne peut être assuré qu’en période de stagnation, ce qui est plutôt rare en ce qui nous concerne.

Le vendredi 9 juin

Nous passons la journée à la confection des états qui nous sont demandés 3 ou 4 fois sous des formes différentes.

Le samedi 10 juin

Le beau temps revient dans la matinée.

Pour la seconde fois, le capitaine commandant le bataillon fait demander dans les compagnies les noms des Chefs de sections proposés pour passer officiers.

Il en faut 4 dans le bataillon, et il n’y a pas beaucoup d’engouement.

Les commandants de compagnies doivent proposer d’office ceux qu’ils croient aptes. On parle vaguement que la division serait relevée.

Les tuyaux circulent. Je voudrais bien aller en permission avant. J’ai le N° 11 dans ma compagnie.

Nous recevons une note du colonel au sujet des relations des officiers avec les sous-officiers et les hommes.

Le dimanche 11 juin

C’est la Pentecôte.

Le soir, nous allons relever le 5ème bataillon au bois Franco. Nous nous installons sans accroc.

Le lundi 12

Nous sommes avertis qu’une somme de 1175 Francs est disponible pour distribution aux hommes nécessiteux du régiment. Nous recevons une note pour les armées signée Pétain sur les abris allemands dits « Stollen ».

Il semble que nous ayons intérêt à construire des abris de ce type pour :

Ø Abriter les troupes contre les plus forts bombardements.

Ø Faciliter leur sortie même dans le cas de plusieurs entrées venant à être obstruées.

Ø Donner aux hommes davantage de confort, ce qui devient de plus en plus nécessaire avec la prolongation des hostilités. Etc. etc.

Des officiers du 306 venant de Verdun sont depuis une huitaine de jours à Fère-en-Tardenois. Ils viennent visiter le secteur. Ils doivent nous relever le 17 ou le 18. Depuis quelques jours, le bruit se confirme que la division va être relevée. Où irons-nous ?

A Verdun ou, comme certains bruits l’annoncent, dans la Somme pour l’offensive qui s’annonce prochaine ?

Le 14 juin

Le commandant CHALET rentre de permission et le capitaine Chambreuil rentre à sa compagnie.

Le 15 juin

Le capitaine Chambreuil est blessé et évacué. Des officiers du 251ème qui est cantonné près de Fère-en-Tardenois viennent reconnaître le secteur et je les conduis aux compagnies. Ce sont eux qui viendront nous relever dans 5 ou 6 jours.

Le 306 est dissous, c’est ce qu’ils m’apprennent.

Le 16 juin

Le général de division et le colonel viennent assister et reconnaître les effets d’un tir de barrage d’exercice de notre artillerie qui dure 3 minutes.

Le 17 juin

Le colonel nous fait passer une

note du général Tauflieb :

« Sur le mordant des troupes qu’il n’aime pas voir inactives et sur la

propreté des armes »

Puis arrive l’ordre de la relève. Le 5ème bataillon est, dit-on, parti cette nuit.

Nous partons pour Prouilly. Les fourriers et le campement doivent se rassembler avec ceux du 4ème bataillon à la Plâtrerie à 9 heures et nous arrivons à Prouilly à 2 heures du matin.

Le 18 juin

Le bataillon arrive à 8 heures du matin. Nous touchons de la paille le soir.

Le lundi 19 juin

Le campement part à 5 heures du soir. Le bataillon à 6 heures 30 pour Vézilly. Nous faisons les cantonnements avec le lieutenant Gigot. Je trouve un lit avec des draps.

Le soir, départ de 5 permissionnaires.

Le mardi 20 juin

Je dois partir demain en permission. Notes à communiquer toute la nuit.

Le mercredi 21 juin

Je suis chef du détachement pour emmener les permissionnaires. Nous partons de Vézilly à 4 heures et allons embarquer.

![]()

ICI COMMENCE LE TROISIEME CARNET INTITULé :

« Du 29 juin 1916 au 18 décembre 1916 »

![]()

Jeudi 29 juin 1916

Ma permission étant terminée, je prends le train à 12 heures 45 à la gare de l’Est. La division étant changée de place, nous sommes dirigés sur Troyes, où nous arrivons vers les 5 heures.

Là, on nous apprend que nous devons nous diriger sur Vitry-la-Ville ; le train n’étant qu’à 10 heures 50 du soir, nous sortons de la gare et allons casser la croûte chez un bistro. Je suis avec le sergent-major de la 23ème, Defranchi, et Bourgoin, l’ordonnance du capitaine Chambreuil.

Après avoir mangé, nous allons faire un tour dans la ville qui a l’air très agréable avec ses vieilles maisons. Il y a beaucoup de vie, et j’aimerais être aussi favorisé que les nombreux soldats qui sont ici au dépôt.

En effet, il y a à Troyes tous les dépôts des régiments du 20ème corps. Après avoir fait le tour de la ville et des promenades qui sont magnifiques, nous revenons chez notre restaurateur où nous avons laissé nos colis et, comme la nuit arrive, nous nous acheminons tout doucement vers la gare.

Nous faisons encore une pause d’une petite heure sur un banc d’un square près de la gare, ce qui nous permet d’examiner les allées et venues de nombreuses hétaïres. Nous embarquons enfin et le train nous emmène dans la direction de Châlons.

Le vendredi 30 juin

Nous débarquons à Châlons vers les 5 heures ½ et nous reprenons aussitôt un train qui nous emmène à Vitry-la-Ville. Sur la foi d’un renseignement, beaucoup de permissionnaires attendent le train de 6 heures 11.

Une petite demi-heure et nous débarquons à Vitry-la-Ville où nous trouvons un débit ouvert, ce qui nous permet de prendre le café et de nous restaurer. Comme nous avons 6 ou 7 kilomètres à faire à pied, nous attendons, Defranchi, Bourgoin et moi, des voitures à viande qui vont ravitailler à Songy où est notre bataillon.

Nous montons sur la plate-forme des anciens autobus et sommes bientôt rendus, mais tout couverts de poussière.

À mon arrivée, j’apprends que les permissions ne sont pas arrêtées comme je le croyais : Cavin, Guinard, Pautrat, de la liaison, sont partis.

Polbeau fait les fonctions d’adjudant de bataillon et je dois le remplacer à mon tour à son départ. Riboux se débrouille pour ne pas avoir de tintouin, tout en ayant tous les avantages et la considération. Nous sommes ici dans la zone des Étapes, juste à la limite de la zone des armées.

Quelques femmes de militaires sont venues voir leur mari, car avec un simple laissez-passer on peut circuler librement. Le village est un peu disséminé ; on y trouve tout ce que l’on veut, et à bon marché. Si nous pouvions passer une bonne période ici, mais c’est peu probable.

Nous sommes en réserve de la 4ème armée qui est en Champagne et, de la façon dont vont les choses, de grands événements vont avoir lieu d’ici peu. Les Anglais ont commencé le bombardement ; les Russes continuent d’avancer et les Italiens reprennent l’offensive.

À Verdun, bien que les Allemands s’acharnent toujours sur ces positions, nous tenons toujours, et si l’offensive concertée de tous les alliés se produit d’ici peu, la place ne tombera pas.

Si les actions que nous allons entreprendre réussissent, peut-être est-ce la fin de cette horrible guerre avant l’hiver prochain. Ce serait à souhaiter, car vraiment je ne me sens guère de courage pour faire une 3ème campagne d’hiver. Tous mes camarades sont de mon avis à ce sujet.

Le samedi 1er juillet

Je me lève à 7 heures.

Le foin sur lequel j’ai passé la nuit me change de mon lit. Enfin nous ne sommes pas mal logés.

Toute la nuit, j’ai entendu le

roulement des trains qui passent sans discontinuer sur la ligne toute proche.

Il paraît que le 5ème corps qui était

dans l’Argonne est passé dans la journée d’hier, se dirigeant sur la Somme

probablement.

Certains ont vu le 76ème et le

89ème.

Ce matin, le temps est superbe.

Poulet, le sergent-major de ma compagnie, est parti en permission, mais Polbeau ne partira que demain

probablement.

Le commandant CHALET rentre de Châlons dans la soirée et nous dit

aussitôt de nous préparer à partir, par voie de terre. Les « tuyaux » circulent

aussitôt dans les compagnies. Nous attendons jusqu’à 23 heures des ordres qui devaient venir et qui ne nous parviennent

pas. On nous dit seulement que les permissions sont suspendues.

Polbeau est bien ennuyé, sa femme devant l’attendre le lendemain à Laroche.

Et puis juste au moment de partir il est compréhensible que l’on soit

démoralisé, alors qu’on ne sait, en cette période, ce qui arrivera par la

suite.

Juillet 1916 : Champagne, la conférence

d’un ancien prisonnier, Verdun, la côte 304

Le dimanche 2 juillet 1916

À une heure du matin, les ordres arrivent, très détaillés ; tout ce qui

concerne les compagnies est le départ fixé à 3 heures ½ ; le campement devant

se trouver à cette heure à Ablancourt.

Nous devons aller à Vanault-le-Châtel, 4ème et 6ème bataillons.

Distance environ 22 kilomètres.

Nous nous préparons aussitôt les notes copiées et communiquées et partons

à 3 heures ½ de Songy, le

campement régulier du 6ème bataillon.

À Ablancourt, nous ne trouvons personne du 4ème bataillon, mais

le 5ème part. Le campement du 4ème avec le capitaine nous rejoint bientôt et

nous prenons la direction de Vanault en passant par la traverse.

À la 3ème pause, nous rencontrons le T.C. et j’en profite pour mettre mon sac dans le fourgon à bagages du bataillon. Cela me soulage beaucoup, d’autant plus que le soleil commence à monter.

Il fait chaud ; nous passons devant un bataillon du 289ème ; nous traversons une région qui n’a pas l’air très fertile. C’est à peine si des sapins rabougris ont l’astuce de pousser dans le terrain crayeux. Ce doit être la Champagne Pouilleuse.

Sur notre gauche, dans le lointain, nous apercevons des saucisses alignées le long du front.

Notre petite colonne s’allonge et quelques hommes restent en route vaincus par la chaleur.

Enfin nous traversons un village. C’est Bronne et Vanault-le-Châtel vient ensuite. Nous faisons aussitôt le cantonnement.

Le village est composé de grands bâtiments bâtis en planches et en terre. Nous disposons de beaucoup de place, mais l’artillerie a cantonné avant nous et il y a eu des chevaux partout où l’on pourrait mettre des hommes. Je case ma compagnie du mieux possible.

Tous les officiers sont logés, même l’adjudant et le sergent-major ; pour moi, je couche dans la paille. Nous allons ensuite à 500 mètres du village où le régiment fait la grand’halte et nous ramenons nos compagnies, la clique en tête du bataillon. Le commandant me fait passer en tête pour montrer le chemin. Je défile donc tout seul devant le colonel sur la place, sans équipement ni même de cravate.

Je place ma compagnie et vais ensuite manger une bouchée ; je gobe 2 œufs que nous avons trouvés à acheter et je m’endors après cela du sommeil du juste.

Je ne me réveille qu’à 17 heures ½, quand Roy, mon cycliste, vient m’apporter une lettre, la 1ère de Jeanne depuis que je l’ai quittée. Nous dînons ensuite.

À notre arrivée dans le village, la plupart des gens étaient à la messe, et il m’a été donné d’assister à une procession. Un reposoir avait été établi devant l’église. Les femmes de cette région ont pour coiffure une charlotte très compliquée.

À 9 heures du soir, un concert a lieu sur la place du village.

Ensuite le colonel se promène dans le pays et visite les sentinelles aux issues.

Le lundi 3 juillet

Je me lève à 7 heures après avoir passé une bonne nuit dans de la paille fraîche et abondante. Je vais aussitôt boire un litre de lait et gober 2 œufs. Je me soigne tandis que je peux trouver ce qu’il faut.

Le temps est gris et après quelques coups de tonnerre dans le lointain, l’eau se met à tomber à torrents.

A 11 heures du soir, un cycliste est venu nous réveiller et apporter une note que nous ne communiquons qu’après notre réveil. C’est un télégramme de la brigade. Les permissions sont suspendues.

Pas de déplacement pour aujourd’hui. Nettoyage du cantonnement et travaux de propreté. Le général Pétain doit venir voir les officiers. Le colonel passera dans les cantonnements vers les 11 heures.

Et la pluie continue de tomber. Pourvu qu’elle n’ait pas de répercussion fâcheuse sur notre offensive qui est maintenant déclenchée dans la Somme.

Nous apprenons que l’ouvrage de Thiaumont est repris une autre fois par nous, et un journal de l’édition de province nous donne quelques aperçus sur la marche des événements.

Mon frère Marcel, avec le 20ème corps, se trouve encore une fois dans la fournaise, en face de Péronne.

Le général Pétain vient seulement voir le colonel et le commandant passe ensuite dans les cantonnements et réunit les officiers et sous-officiers. Il leur dit que nous sommes appelés à aller à Verdun et leur explique la situation. La pluie cesse enfin dans l’après-midi.

Une note nous apprend que le régiment doit partir probablement demain matin. On se prépare ; on partirait peut-être en auto. Je vais me coucher de bonne heure et m’endors comme un loir.

Le mardi 4 juillet 1916

À 7 heures du matin, quand je me réveille, je suis tout étonné de ne pas me trouver à Verdun.

Hier soir et toute la nuit, nous avons entendu un bombardement continu dans le lointain. Je crois que ce doit être en Champagne du côté de Tahure, car nous l’entendons dans la direction du Nord.

Le communiqué de la T.S.F. de 0 heure 50 nous apprend notre nouvelle avance dans le sud de la Somme, alors que les Anglais sont restés sur leurs positions.

Depuis quelques jours, nous touchons à l’ordinaire des pommes de terre nouvelles, ce qui nous étonne. Ce doit être les primeurs de Bretagne que l’on a trouvé le moyen de nous faire parvenir tout de même au lieu de les laisser perdre.

Le mercredi 5 juillet

Toute la matinée le temps est couvert et vers les 10 heures ½ la pluie commence à tomber.

Les compagnies vont à l’exercice. On entraîne surtout les hommes à la signalisation et au lancement des grenades.

Hier soir, on nous a donné les mots de la 2ème et de la 4ème Armée. Nous faisons maintenant partie de la 2ème et nous sommes toujours dans la 4ème.

À 14 heures, une conférence doit avoir lieu par un caporal nommé Goupil qui a été prisonnier en Allemagne. Les compagnies cantonnées dans le village y assistent. J’y vais avec Polbeau, juste au moment où la pluie tombe à verse.

La réunion a lieu dans une grange et est déjà commencée quand j’arrive.

Le caporal avec l’ancienne tenue est juché sur la plate-forme d’une batteuse et à côté de lui sont assis le colonel et le commandant CHALET.

Le conférencier n’est pas un orateur, et il raconte comme il peut ce qu’il a vu et enduré en Allemagne. Sa causerie est courte et il fait surtout voir la situation matérielle des prisonniers.

Dès qu’il a fini, le colonel se lève et commence à dire qu’il est honteux, dans une pareille conférence, de ne pas toucher un mot des souffrances morales qui sont endurées par les prisonniers qui se sentent sous le joug des « sales » boches, et que le caporal conférencier n’avait pas été envoyé pour traiter une question de mangeaille et de bien-être ; il dit aussi qu’il est honteux qu’un groupe de 36 hommes soit fait prisonnier en bloc, comme c’est le cas de ce caporal.

Qu’en tout cas si l’on se fait prendre, on ne doit rien révéler et opposer un mutisme absolu même aux mauvais traitements et à la privation de nourriture. D’ailleurs, tous les noms des prisonniers qui ont donné des renseignements sont enregistrés comme nous le faisons de notre côté, car chez les Allemands, habitués à être menés à la schlague et commandés par leurs officiers et sous-officiers d’une autre classe que celle des hommes, on peut avoir beaucoup de renseignements, et comme il s’en est déjà aperçu lui-même, cela arrive quelquefois chez des Français.

Mais nous irons chercher toutes ces fiches ; nous les conquerrons, et alors ces lâches seront mis au ban de la nation.

Le colonel ne veut pas nous faire de menaces (un certain mouvement s’était produit dans l’auditoire), mais il fait appel au contraire aux sentiments les plus élevés des hommes.

En tout cas, comme peut-être bientôt nous nous trouverons face à face avec l’ennemi, jamais un groupe du 204ème ne sera fait prisonnier. Chacun luttera jusqu’au dernier. La contradiction est terminée.

À plusieurs reprises, comme le caporal voulait dire un mot, le lieutenant-colonel lui imposa silence.

Les compagnies rentrent dans leurs cantonnements et les hommes commentent la séance à laquelle ils viennent d’assister.

À 5 heures, réunion des officiers et chefs de section avec le colonel. Les journaux nous apprennent la reprise de Thiaumont pour la 4ème fois par les Allemands.

Que d’hommes doivent être restés autour de cet ouvrage !

Dans la Somme, je crois que l’on souffle un peu.

Le soir, retraite.

Le jeudi 6 juillet

Le beau temps revient un peu. Cavin est rentré de permission hier soir.

Il y a encore des changements dans les compagnies, il y a 7 brancardiers par compagnie au lieu de 4 qui tous passent au P.E.M. La 24ème est définitivement au dépôt divisionnaire depuis le 1er et toutes les compagnies doivent toujours être à l’effectif de 200.

Pour refaire cette nouvelle organisation, il y eut toute une bouillabaisse, et les ordres et contre-ordres se succédaient. Les décisions avaient tous les jours plusieurs pages remplies de mutations et certains hommes ont changé 3 ou 4 fois de compagnie pour, finalement, revenir à leur compagnie d’origine. Ils étaient portés tous les jours en mutation. Je me trouvais heureusement en permission durant la plus grande partie de tout ce bouleversement.

Maintenant, cela commence à se tasser.

Les compagnies vont à l’exercice et la clique et la musique répètent. Quant à nous, à la liaison, nous n’avons pas grand travail et nous ne sommes pas ennuyés. Nous continuons de nous soigner du mieux possible et Roy nous a fait 2 fois des œufs à la neige.

Je bois mon litre de lait tous les jours en plus.

À 18 heures, un concert est donné sur la place au cours duquel Pallier, le caporal-cycliste que ses talents de chanteur ont fait caser près du colonel, chanta la Marseillaise avec accompagnement de la Musique.

À ce moment, nous étions à table, et nous n’assistâmes pas au concert, mais les cyclistes nous rapportent qu’il n’y avait pas la foule. Juste le colonel et les officiers autour de la Musique, tandis que les poilus dans leurs cantonnements faisaient juste voir le bout de leur nez par les portes entrebâillées.

Nous apprenons que le départ doit avoir lieu samedi et que le capitaine Prudon doit aller demain faire la reconnaissance des cantonnements.

Le vendredi 7 juillet

À minuit et demie, alors que nous dormions tous, un cycliste du colonel nous apporta l’ordre général pour le changement de cantonnement.

Le 289ème part dans l’Est aujourd’hui, du côté de Fleury-sur-Aire, et la division doit serrer sur l’est de sa zone.

Le 204ème, les 2 bataillons de Vanault-le-Châtel partiront demain pour Contault-le-Maupas, à 7 kilomètres d’ici. Dès le matin, la pluie commence à tomber, monotone et sans discontinuer.

Quel sale temps ! On ne se dirait vraiment pas au mois de juillet, et c’est un temps bien peu propice à notre offensive qui a bien l’air de piétiner sur place, peut-être de la faute des Anglais qui n’avancent vraiment pas. C’est encore nous qui paierons les frais pour ce coup-ci.

Dans la journée, un contrordre arrive, d’abord une dépêche de la brigade annule l’ordre de mouvement et on doit attendre d’autres ordres. La division doit se porter tout entière vers l’Est par voie de terre.

On se tient prêt à partir.

Les nouveaux ordres arrivent à 11 heures ½. Le régiment doit aller à Noyers et Auzécourt.

Départ à 4 heures 40 ; campement à 3 heures 45. Après avoir communiqué à nos compagnies, nous tâchons de nous reposer un peu. À chaque fois que nous partons ainsi, c’est la même chose.

Nous sommes sur pied toute la nuit, et le matin nous partons les premiers.

Le samedi 8 juillet

Toute la liaison dormait encore profondément quand Monnet, le caporal-fourrier de la 21ème, vient nous réveiller à 3 heures 30. Nous n’avons rien de prêt, mais nous faisons vite à mettre nos chaussures et boucler nos sacs. Je trouve encore le temps d’aller glisser le mien dans le fourgon du bataillon.

Nous avons 20 ou 22 kilomètres à faire et le sac en moins, c’est appréciable. Si je me fais attraper, je le verrai bien. Nous devons être fâchés avec le beau temps, car des averses tombent toutes les 10 minutes. Heureusement, j’ai conservé mon capuchon de zouave.

Nous passons par Charmont, où nous prenons le campement du 5ème bataillon. Le capitaine Café, qui est de jour, s’en va alors en avant pour la répartition du cantonnement.

Nous traversons ensuite Nettancourt ; un bataillon du 276ème est devant nous et nous nous embarrassons dans son T.C. Nous arrivons enfin à Noyers où nous restons avec le 4ème bataillon. Le 5ème et l’E.M. du régiment vont à Audécourt, où se trouve déjà l’E.M. de la brigade. Le cantonnement n’est pas brillant, mais il y a de la place pour les hommes et des lits pour tous les officiers.

Nous sommes ici dans la Meuse, et en faisant les cantonnements je m’aperçois que les gens ne sont pas du tout les mêmes qu’en Champagne. Beaucoup moins avenants, ils se débinent tous, les uns les autres.

Alors que je cherchais des lits, je me suis attiré plusieurs fois cette réflexion :

« Vous n’avez qu’à

aller chez Me une telle… ; si elle n’a pas de lit, elle prêtera bien la moitié

du sien ; et ce ne sera pas la 1ère fois, allez. »

On me cite aussi complaisamment 3 dames du village qui ont eu des enfants depuis la guerre sans le concours de leur mari, et cela avec une pointe de méchanceté non déguisée. L’humanité est loin encore de la perfection, il me semble, et elle s’en éloigne en ce moment plus qu’elle ne s’en rapproche.

Quand nous avons terminé, nous allons chez une débitante, très aimable

celle-ci, qui veut bien nous faire cuire une omelette. Mais, les œufs cassés,

on annonce que le régiment qui faisait la grand’halte non loin du pays se met

en marche, nous remettons le repas à plus tard et allons attendre les

compagnies et, une fois placées, nous revenons manger notre omelette.

Il est 13 heures et j’ai vraiment l’estomac dans les talons ;

je n’ai rien pris depuis la veille. Nous trouvons de la bonne bière.

Le soir, nous touchons un peu de paille, ce qui

n’est pas du luxe vu l’état des cantonnements, et je me couche dans une espèce

de grenier avec Polbeau.

Le dimanche 9 juillet

Je dors d’un sommeil de plomb jusqu’à

7 heures. Sur la décision d’hier soir, une messe est annoncée pour 9

heures. Des ordres arrivent déjà pour le nettoyage du cantonnement sous les

ordres des « sous-officiers chefs de ferme ». Le colonel veut rehausser le

prestige des sous-officiers et leur autorité, et à chaque fois qu’il en trouve

un en défaut, il le casse. Guinard

et Nault reviennent de

permission, ce qui nous fait une occasion de boire la goutte.

Le beau temps fait son apparition, probablement parce que nous restons

en place.

L’exercice commandé pour l’après-midi est décommandé. Nous devons

partir demain.

Les ordres arrivent comme d’habitude à 11 heures ½ du soir ; nous copions les notes, puis je vais les communiquer

aux officiers que je réveille ainsi que le sergent-major.

Je reviens me coucher ; il est près de 2 heures du matin et le campement doit partir à 3 heures 30. C’est

ainsi ; à chaque fois que nous faisons une marche, nous passons auparavant une

nuit à peu près blanche.

Le lundi 10 juillet

À 2 heures 30, on vient nous réveiller, mais j’attends encore une bonne demi-heure pour me lever. Je boucle mon sac et je vais le porter dans le fourgon de bataillon. Nous avons une vingtaine de kilomètres à faire, le régiment devant cantonner à Lisle-en-Barrois et Vaubécourt ; l’E.M. doit rester à Lisle-en-Barrois.

Nous passons par Auzécourt où, une erreur ayant dû se produire, nous trouvons le campement du 5ème bataillon avec un P.P. et un officier, le lieutenant Boursier, alors que le lieutenant Jouannais avait été désigné, la 21ème étant de jour.

Nous passons ensuite par Villote-devant-Louppy où la pluie se met à tomber à verse. Le 276, qui y était cantonné, se prépare à partir.

Puis, à Lisle-en-Barrois, nous attendons des ordres pour la répartition du cantonnement, et comme la pluie redouble, nous nous mettons à l’abri sous un hangar.

Au bout d’une demi-heure ou ¾ d’heure, le colonel Lachèvre lui-même arrive et nous donne la répartition.

Le 5ème bataillon et le 6ème vont à la ferme des Merchines, le 4ème à Vaudoncourt, l’E.M. et la C.H.R. restant à Lisle-en-Barrois. Nous n’avons plus que 2 kilomètres ou 3 à faire.

Le cantonnement est vivement fait. Il y a une grange immense où tiennent 2 compagnies, les 21 et 22.

Mais les officiers couchent tous dans la paille. Dans le château, il y a juste 4 lits pour les 2 commandants et capitaines, une autre chambre est pour les médecins, et les commandants de compagnies et autres officiers couchent ensemble dans des mansardes où il y a un peu de paille, qui n’est même pas très propre.

Aussi ils font tous des drôles de têtes quand nous les menons à leur logement et ils font des réflexions à ce sujet. Cependant les hommes sont encore plus mal logés et il y a parmi eux des soldats qui couchaient avec les hommes il n’y a pas bien longtemps et qui maintenant trouvent inadmissible qu’on ne leur procure pas un lit.

La liaison, pour une fois, est mieux logée que les officiers, dans un petit pavillon à droite de l’entrée du château et qui sert d’école. Nous avons beaucoup de paille. La ferme semble très importante ; elle a environ 300 hectares, dit-on. C’était auparavant une ferme-école. Les bâtiments, les écuries sont immenses ; le château est assez important et un joli parc l’entoure, dans lequel il y a 3 étangs, une volière, un jardin potager, etc. La patronne vend de l’épicerie et du vin qui est débité par 2 territoriaux.

C’est le fils, qui a environ 17 ans, qui fait marcher la ferme.

Le beau temps est revenu ; il fait même chaud.

En me promenant dans le parc, je vois déjà un soldat qui pêche dans l’étang avec une ligne qu’il s’est fabriquée, et qui plus est : il prend quelques poissons. Dans la cour, je vois un gros tas d’obus vidés qui ont été ramassés dans les alentours. Car on s’est beaucoup battu dans cette région, en août et septembre 1914.

Les villages où nous sommes passés ont beaucoup de leurs maisons démolies et brûlées.

Des tombes émergent dans les champs de place en place, et beaucoup de soldats qui sont venus du 4 reconnaissent les endroits où ils sont passés. Quelques-uns même nous désignent l’endroit où ils ont été blessés. C’est en effet le 5ème Corps qui se trouvait par ici.

Le soir, l’ordre de départ pour le lendemain matin nous parvient tout de même avant la nuit.

Nous devons partir à 5 heures 30 et nous rendre à Foucaucourt, par Vaubécourt et Evres, où doit rester l’E.M. du régiment.

Le mardi 11 juillet

Bien que l’étape soit très courte, je glisse néanmoins mon sac dans la voiture de matériel. Nous allons avoir du beau temps.

Nous traversons Vaubécourt où je vois au passage beaucoup de ruines, puis Evres qui est dans le même cas. Il y a beaucoup de lignes de chemin de fer à voie étroite dans cette région et, depuis la guerre, on en a fait une à voie normale qui doit relier Verdun à Revigny.

Foucaucourt également a beaucoup souffert de la guerre. Nous avons vu encore un grand nombre de tombes le long de la route, et dans le cimetière même de Foucaucourt sont enterrés de nombreux soldats français et allemands. Certains voisinent même dans les mêmes tombes.

Les cantonnements sont sales ; on voit que l’on se rapproche du front. Un assez grand nombre d’automobilistes sont cantonnés dans le pays. Nous voyons passer les T.R. du 46ème, du 31ème, etc. Les bruits que le 5ème Corps était parti dans la Somme étaient donc faux.

Nous sommes ici à une vingtaine de kilomètres de Vauquois. Nous voyons au loin de nombreuses saucisses et nous entendons très bien le canon. A quelque distance de nous commence le terrain accidenté et boisé de l’Argonne.

Le siège de la brigade est à Triaucourt. La division doit se diriger sur la rive gauche de la Meuse, du côté d’Avocourt, car on passe communication aux compagnies un petit schéma reproduisant la répartition des forces allemandes dans cette région.

Le mercredi 12 juillet

Les compagnies vont le matin à l’exercice et le soir il y a instruction pour les spécialistes. Des équipes de fusil- mitrailleur sont formées : 2 sergents, 4 caporaux et 32 hommes par compagnie ; on va toucher, je crois, 2 fusils-mitrailleurs par section. Tous les soldats ont maintenant leur spécialité : grenadiers, signaleurs, canons de 37, fusil-mitrailleur, pionniers, etc…

Les journaux nous annoncent que notre progression continue toujours dans la Somme et en Russie. La fin de cette horrible guerre viendrait-elle bientôt ? Ce serait à souhaiter.

J’ai appris ces jours derniers que mon frère Marcel a été blessé dans l’église de Curlu durant la prise de ce village le 1er juillet. Une balle lui a fracassé l’avant-bras gauche. Je suis presque content de le savoir ainsi blessé, car je n’avais pas de nouvelles de lui depuis le commencement de l’offensive.

Et j’espère que sa blessure n’aura pas de suites graves et qu’elle lui procurera un long séjour à l’arrière. Il en a assez vu et assez fait lui aussi. Après avoir déjà été blessé à Neuville-Saint-Waast, être resté 16 jours sur le Mort-Homme, dont 5 sans boire ni manger, et avoir fait l’offensive de la Somme, on peut le remplacer par un de ceux qui sont tranquillement à l’arrière.

Dans la soirée, un message nous parvient disant qu’il n’y aura pas de mouvement demain pour le 204.

Le jeudi 13 juillet

Quand je me réveille, il pleut à verse et le temps a l’air bien pris. Les signaleurs vont à Evres mais ne font que se tenir à l’abri de l’eau. Une division a dû être relevée, toute la nuit il est passé des voitures et dans la matinée aussi. Le canon sonne sans discontinuer dans le lointain.

Le Caporal Clément de la 23ème compagnie est cassé pour une histoire avec le capitaine Astruc de la gendarmerie divisionnaire.

Il a cependant l’air absolument de bonne foi, mais le colonel, contre toute justice, donne satisfaction aux gendarmes, et il lui dit que dans quelques jours il aurait l’occasion de regagner ses galons.

Jolie satisfaction !

Dans la soirée, et d’après les ordres du colonel, le commandant communique une note invitant les officiers à verser gracieusement leur obole pour acheter des prix pour une réunion sportive que l’on doit organiser demain à l’occasion du 14 juillet.

Le colonel a versé généreusement 10 Francs.

Le vendredi 14 juillet

Il n’y a pas d’exercice pour les compagnies. Le matin est réservé aux travaux de propreté et les hommes continuent d’enlever la boue et les ordures qu’il y a dans les cantonnements, ce qui n’est pas une mince affaire.

La réunion sportive commence à 13 heures et la pluie fait son apparition dès l’arrivée de la Musique. Mais ce ne sont que des averses et dans les éclaircies les épreuves peuvent se disputer.

Il y a du sport sérieux et du sport gai : concours de saut en hauteur, courses de 100 mètres haies, de 1000 mètres, de 100 mètres en tenue de campagne ; lancement de grenades, courses à dos de mulet, sans selle, à dos d’homme, en sac, etc.

Certaines de ces épreuves provoquent le fou rire et, vu l’état du terrain, détrempé, de nombreuses chutes se produisent. Après toutes ces épreuves se dispute un match de football entre le 5ème et le 6ème bataillon.

Le 6ème gagne par 5 buts à O. La 21ème compagnie eut un grand succès dans cette réunion ; elle enleva une grande partie des prix, et l’équipe de football du 6ème était composée en partie d’hommes de la 21ème. 3 seulement étaient des autres compagnies.

Le caporal Thierry se distingua tout particulièrement en gagnant avec un brio remarquable le concours de saut et l’épreuve du kilomètre ; il était aussi 2ème du 100 mètres, 2ème au lancement de la grenade et ne put gagner les 100 mètres en tenue de campagne à cause d’un accident. Durant cette réunion, tous les officiers étaient présents et quelques-uns avaient du travail pour assurer le départ et l’arrivée des épreuves.

Le colonel Lachèvre était présent. Les prix consistaient en bouteilles de Champagne, blagues, pipes, couteaux et autres petits objets.

Le soir, à la tombée de la nuit, eut lieu une retraite par la clique. Le canon tonne fortement.

Le samedi 15 juillet

Nous apprenons par le communiqué et les journaux du matin que les Anglais continuent à gagner du terrain. Ils auraient pris toute la 2ème ligne ennemie depuis Bazentin-le-Petit inclus. Il fait meilleur temps aujourd’hui ; nous n’avons toujours pas d’ordre de départ.

La division est à Lavoye et la brigade qui devait quitter cet endroit doit y être restée.

Le dimanche 16 juillet 1916

Nous apprenons que nous devons partir demain pour le bois de Saint Pierre, près de Brocourt. Le commandant, qui a toute liberté, décide de partir à 7 heures ; la pluie ayant recommencé, il ne fera pas trop chaud.

Le colonel reste à Evres pour l’instant et il n’y a que le 6ème bataillon qui doit partir.

Le lundi 17 juillet

Nous partons selon les ordres donnés la veille.

Un fin brouillard tombe, mais il se dissipe bientôt. Nous passons par Waly, Froidos, Rarécourt et Jubécourt.

Il y a beaucoup de troupes de toutes armes dans ces deux derniers villages. Tout le long de la route, nous enfonçons jusqu’à la cheville dans une boue liquide, la pluie étant tombée à verse toute la nuit.

Près de Brocourt, nous voyons à proximité d’une ligne de chemin de fer à voie étroite des hangars sous lesquels il y a des quantités d’obus de gros calibre. Nous arrivons enfin au bois de Saint-Pierre où nous prenons place dans des baraquements qui sont vides.

Le bois est rempli de troupes de toutes sortes, il y a de la boue en quantité, c’est dégoûtant.

Nous arrivons vers les midi. Je suis fourbu.

J’avais emporté au départ un bidon de lait que j’ai bu dans les premières pauses. Ensuite j’ai bu ½ quart de vin qui ne voulait pas passer, ce qui m’a beaucoup fatigué. Nous mangeons la soupe dès notre arrivée.

Vers 4 heures, le commandant reçoit l’ordre de partir le lendemain pour le bois de Béthelainville, et le soir le bataillon sera poussé en soutien en un point appelé « Miramas ». Les voitures du T.C. resteront au bois de Saint-Pierre provisoirement. Seules les cuisines roulantes et la voiture médicale iront à Béthelainville.

Le lieutenant-colonel est venu en auto causer au commandant CHALET. Nous devons prendre les tranchées entre la cote 304 et le Mort-Homme. Nous tâchons de nous coucher de bonne heure, mais il m’est presque impossible de dormir de toute la nuit.

Ce sont les uns ou les autres qui rentrent chacun leur tour, puis, ensuite, des plantons apportent des notes, notamment vers les 11 heures ½ un communiqué disant que les Russes ont fait 12000 prisonniers au sud de Lousak et pris des canons et du matériel.

C’est très joli, mais je ne dors toujours pas et pour comble je sens la vermine qui me taquine, et cela en dépit des isolateurs en treillage sur lesquels nous sommes couchés et qui ne sont pas précisément doux.

Au-dessous, c’est d’une saleté repoussante.

Le mardi 18 juillet

Réveil à 4 heures, et nous nous préparons aussitôt pour le départ qui est à 5 heures.

Nous recommençons à marcher dans la boue.

Il y a un fort brouillard, mais il ne pleut pas. Nous prenons bientôt la grande route après avoir traversé 2 lignes de chemin de fer, dont une nouvelle. A une certaine distance avant d’arriver à Dombasle, nous voyons un parc du Génie où il y a une grande quantité de matériel. Un train complet n’est pas encore déchargé. Des obus sont tombés autour il y a peu de temps.

Nous traversons Dombasle qui est ravagé. Pas une maison qui soit intacte, et nous n’apercevons pas un civil.

À la sortie du village, nous voyons l’emplacement d’un dépôt de munitions qui a sauté il y a environ un mois, nous dit-on. L’emplacement est ravagé et l’on ne voit plus que de vastes entonnoirs et la terre a été fouillée par les obus. Nous en voyons beaucoup qui ont éclaté et certains ont été projetés à une énorme distance.

Nous arrivons au bois de Béthelainville où il y a déjà beaucoup de troupe de bivouaquées, notamment des zouaves. Des compagnies qui sont relevées redescendent.

On n’entend pas beaucoup le canon ce matin. Nous nous installons dans l’endroit le plus propice pour passer la journée. Le bivouac est d’une saleté repoussante. Des trous d’ordures qui sont pleins se dégage une odeur infecte et les asticots courent tout autour. Des biscuits, des boîtes de singe, du matériel de toute sorte traîne partout.

On distribue à chaque homme des vivres et des munitions. 2 jours de vivres de réserve, ce qui fera 4 avec les 2 jours que nous avons déjà, 5 grenades, 2 sacs à terre, des fusées et le complément, à 200 cartouches.

Les cuisines roulantes resteront ici, le reste du T.C. étant au bois de Saint-Pierre, et elles amèneront la soupe à environ 500 mètres d’Esnes. Les cuisiniers des officiers resteront ici pour l’instant.

Nous devons partir ce soir pour aller en soutien en un point appelé « Tarascon-Miramas ».

Dans l’après-midi, le général de Maud’huy vient nous rendre visite, il jette à la volée quelques paquets de tabac aux poilus qui se précipitent pour les attraper. Puis il réunit les officiers pour leur parler.

Comme les hommes formaient un cercle autour d’eux, Cavin veut les faire partir, mais le général dit qu’ils restent au contraire, et il nous fait un petit speech ; il nous parle de la situation qui est toute en notre faveur, du secteur où nous allons aller et des difficultés que nous aurons à surmonter.

La principale est le mauvais temps, ce que je crains fort ; nous resterons 9 ou 10 jours au plus aux tranchées, dont 2 en 2ème ligne et 7 en 1ère. Ensuite, nous irons au repos loin en arrière ; au rafraîchissement, comme dit le général.

Il s’en va ensuite voir le 289ème qui est à côté de nous, après avoir fait allusion au manque de discipline qui caractérise le Français, ce qu’il faudrait s’occuper de redresser après la guerre. Il me fait l’impression d’un vrai moulin à paroles.

La pluie est tombée une bonne partie de l’après-midi, mais elle cesse vers le soir.

Les guides viennent à 8 heures 45 ; il y en a 1 pour chacune des 4 compagnies et 1 pour le commandant. Ce sont des guides qui ne font que cela, et je crois que c’est une bonne innovation. Ils connaissent le terrain dans tous ses détails et ils ne risquent pas de faire faire fausse route. Nous descendons dans Béthelainville où se trouve la division.

Après la traversée du village, nous passons à travers champs et rejoignons la route de Vignéville ; nous faisons la pause au haut du village. Des batteries doivent être placées dans tous les coins, et les lueurs des départs apparaissent de tous côtés.

Après Vignéville, nous tournons à gauche et, après avoir suivi la route un certain temps, nous suivons un boyau, le boyau de Chartres, nous côtoyons le parapet, car le boyau par lui-même est impraticable. Nous sautons plusieurs boyaux, et en un endroit où le boyau était plein d’eau et jalonné de gabions, nous faisons un véritable exercice d’acrobatie ; un ruisseau passe tout à côté, heureusement il ne fait pas très noir et l’on voit vaguement où l’on pose le pied.

Les fusées lumineuses et les éclairs rapides des coups de canon font vaguement entrevoir la crête et le terrain qui nous entourent. Nous ne recevons aucun obus et nous arrivons enfin à Tarascon où des guides nous attendent. Les compagnies arrivent peu après et nous les plaçons.

Il n’y a que des boyaux à peine ébauchés au fond desquels il y a 20 ou 30 centimètres de boue liquide. Pas d’abris ; des petites anfractuosités dans la paroi du boyau, c’est tout. Le P.C. du commandant n’est pas bien brillant non plus. Les compagnies que nous remplaçons sont déjà montées en 1ère ligne. Un capitaine adjudant-major est resté pour passer les consignes.

Nos guides nous expliquent un peu le terrain. En face de nous se trouve la cote 304 que l’on distingue très bien, puis plus à droite, vers le NE, le Mort-Homme, occupé par l’ennemi. Dans la journée, il ne faut pas se montrer sous peine de se faire bombarder.

Mais la nuit, on passe sur le terrain, où cependant passent beaucoup de balles, venant du Mort-Homme, de la cote 304 où les Allemands sont sur la crête en certains points, et du ravin entre ces deux collines. Nous avons remplacé un bataillon d’infanterie coloniale. Nous nous casons comme nous le pouvons pour nous reposer car, avec ce que nous avions sur le dos, nous sommes fatigués.

Je me couche dans un coin du boyau ; il est 2 heures.

Le 19 juillet

Malgré une violente canonnade que j’ai entendue sur la rive droite de la Meuse, j’ai dormi et, quoique je fusse replié sur moi-même dans mon coin, je me suis reposé. Je sors de mon trou à 5 heures du matin.

Il fait un beau soleil, trop chaud même, car je crains qu’il nous amène encore de l’eau. J’explore un peu le terrain.

En face de nous, la cote 304, et dans le bas le ravin de la Mort qui est pris d’enfilade du Mort-Homme. Au NE, la crête du Mort-Homme, de laquelle nous sommes en pleine vue. Toutes les crêtes sont ravagées, mais sur les pentes et dans les ravins il y a encore beaucoup de verdure.

Il est vrai que nous avons reculé, mais le terrain n’est pas bouleversé comme à Lorette ou en Artois. C’est calme, et c’est à peine si quelques obus tombent dans le secteur.

À notre gauche, à 500 mètres vers l’ouest, le village d’Esnes est accroché au flanc d’une colline. Il ne reste guère que des pans de murs. Le cycliste Heyd de la 22ème, qui était resté en arrière, étant de planton à la division, a toutes les peines du monde à nous retrouver.

Il est passé par la route, de Béthelainville à Montzéville et Esnes où il a couché.

Entre Esnes et le point où nous sommes se trouve un moulin, et toute la vallée est marécageuse. On y enfonce jusqu’aux genoux. C’est cependant le seul passage, je crois, pour monter aux 1ères lignes.

Dans l’après-midi, les Allemands tirent sans discontinuer avec des obus de gros calibre à quelque distance de nous sur un point au S.O. d’où nous sommes. Des avions règlent leur tir. Les nôtres sortent aussi ; il fait beau et ils peuvent observer.

Sur tous les points, les 2 artilleries font preuve d’une certaine activité.

À 5 heures du soir, le commandant CHALET reçoit un ordre et va reconnaître les 1ères lignes avec un officier de chaque compagnie. Nous devons aller relever demain soir le bataillon de gauche du secteur A.

Nous nous trouverons donc au Bec de Canard et remplacerons l’infanterie coloniale. Nous suivons des yeux les officiers qui passent forcément à découvert jusqu’à leur arrivée au P.C. du colonel qui commande le quartier A et qui se trouve dans le bas du versant de la cote 304.

À ce moment, l’ennemi tire sur Esnes et tout le village disparaît dans la fumée.

Les officiers des compagnies reviennent à la tombée de la nuit, et le commandant reste aux 1ères lignes. Les compagnies vont travailler, la 21ème va chercher des outils au parc du génie à Esnes et va travailler à la tranchée de Martigues qui est la tranchée de soutien du secteur où nous allons, à l’extrémité de la croupe formée par la cote 304.

Le jeudi 20 juillet

Rien de nouveau dans notre secteur ; l’artillerie donne toujours par intermittence.

Dans l’après-midi, le commandant CHALET envoie des ordres pour la relève. Nous prenons bien les 1ères lignes entre l’extrémité de la cote 304 et le Bec de Canard.

Il faut s’attendre à être attaqués et les compagnies doivent tenir une petite fraction en réserve (1/2 section par peloton) pour faire des contre-attaques immédiates.

Le soleil se couvre dans l’après-midi. Pourvu que la pluie ne reprenne pas !

Nous montons en 1ère ligne à la tombée de la nuit. Nous traversons le fameux ravin de la Mort après être passés par le moulin d’Esnes où nous faisons une provision d’eau. Nous arrivons au poste de commandement sans encombre.

Mais quel spectacle dans le Ravin de la Mort !

Ce ne sont plus que des trous d’obus qui se touchent et qui ont été bouchés les uns par les autres. Un petit ruisseau coulait dans ce ravin et tous les entonnoirs sont pleins d’eau.

On traverse sur une espèce de passerelle faite de planches et de caillebotis jetés en travers des trous d’obus. Des objets de toutes sortes, massacrés, du matériel brisé gît partout, et il doit aussi y avoir des cadavres. Mais nous sommes chargés, nous passons vite et n’avons guère le temps d’examiner tous les détails de ce chaos.

Nous trouvons le commandant CHALET au P.C., un nouvel abri qu’il est en train de faire construire, dans la tranchée de soutien, la tranchée de Martigues. Il nous conduit lui-même en 1ère ligne au P.C. du commandant du bataillon colonial que nous relevons et il y reste tant que la relève n’est pas terminée.

En fait de P.C., il n’y a là qu’un petit trou où un homme peut se tenir assis avec une plaque de tôle dessus.

Le capitaine adjudant-major restera ici, ainsi que le médecin et les fourriers et cyclistes des 21ème et 22ème compagnies. Je suis ici au milieu de ma compagnie et tout près du lieutenant. La 22ème est sur la gauche, et séparée de la 21ème par un peloton de la 23ème. La tranchée est de ce côté assez bien, mais il n’y a aucun abri digne de ce nom.

Où se trouve le peloton de la 23ème, il y a une source et les hommes ont les pieds dans l’eau et la boue. La 22ème occupe une tranchée qui fait saillant dans les lignes boches, en forme de triangle, et c’est un point particulièrement délicat et qu’il faut tenir coûte que coûte, car il surplombe une bonne partie de nos tranchées et les prend d’enfilade. D’ailleurs la mission est partout la même : tenir à tout prix.

À minuit et demie, une escadrille de bombardement passe au-dessus

de nous ; mais elle ne doit pas aller très loin, car elle revient ½ heure ou ¾

d’heure après.

L’ennemi tire dessus au jugé, et il nous est impossible de distinguer

les avions dans la nuit, bien qu’il fasse un beau clair de lune. Mais nous

voyons très bien les éclatements des obus que les Allemands leur envoient.

La nuit précédente, il était déjà passé une escadrille.

La relève est terminée vers les

2 heures 30 ; le commandant rejoint son poste de commandement et je

m’assois dans un trou pour tâcher de sommeiller.

Le JMO du régiment signale la perte de 5 hommes tués et 11

blessés.

Le vendredi 21 juillet

Je sors de « mon lit » à 6

heures ½ ; il m’est impossible de me reposer ; puis mes pieds étant au

milieu de la tranchée, on me marche dessus à chaque instant.

Le temps est beau ; nous avons de la chance.

Quelques torpilles sont tombées sur nos tranchées durant la nuit ; les

balles sifflaient sans arrêt ; un combat à la grenade a eu lieu dans un petit

poste au bataillon qui est sur notre droite ; mais nous ne recevons pas d’obus.

Il n’y a jusqu’à maintenant que 2 blessés légers au bataillon.

Dans la matinée, des officiers d’artillerie du 30 et du 45

viennent pour régler leur tir. Des avions ennemis survolent nos lignes sans

être beaucoup inquiétés. Les nôtres arrivent quand ils sont partis.

Des observations ont permis de constater que les Allemands faisaient

des travaux dans leurs tranchées en face de nous pour une attaque soit par les

gaz, soit par les « Flammenwerfer ». Le commandement a décidé de faire sur ces

travaux un bombardement destructif par les 155. Ce bombardement est fixé pour

demain et les ordres en conséquence sont communiqués dans la soirée.

La zone à bombarder est divisée en 4 tranches qui seront « travaillées

» séparément.

Pour demain, on ne doit s’occuper que de la zone de droite et la zone 3

en partant de la droite. Le bombardement durera 2 heures 30.

La zone 1 de droite sera bombardée dans la matinée à partir de 7 heures

; la zone 3 l’après-midi à partir de 14 heures.

Pour le matin, c’est surtout le bataillon qui est à notre droite, le

8ème colonial, qui est intéressé. Il évacuera ses tranchées de 1ère ligne ainsi

que notre compagnie de droite, la 21ème, qui évacuera l’emplacement d’une

section et la placera dans ses 3 autres sections.

Pour la zone 3 dans l’après-midi, toute la 21ème évacuera et se placera

: un peloton à droite chez les coloniaux, un peloton dans le peloton de la

23ème à gauche. De cette façon, si des coups tombent trop court, ils ne nous

feront pas de mal. On devra veiller tout particulièrement à ce que l’ennemi ne

sorte pas de ses tranchées pour venir dans les nôtres et à cet effet des

mitrailleuses seront placées en des endroits convenables qui prendront sous

leurs feux tout l’espace à défendre.

Un avion sera durant toute la durée du tir au-dessus des positions pour

régler le tir et avertir aussitôt par signaux et T.S.F. si les Allemands

sortaient de leurs tranchées.

Il sera lui-même défendu par un avion de chasse qui le couvrira

continuellement.

Si toutefois le temps était brumeux et ne pouvait pas donner lieu aux

observations nécessaires, l’opération serait remise.

Ce soir, de 6 heures 30 à 7 heures 30, doit avoir lieu un exercice de signalisation et de liaison avec le ballon 58 qui se distinguera par une flamme blanche et rouge. Les compagnies de gauche et de droite doivent marquer la ligne occupée et le ballon doit répondre.

Le temps est beau.

Le commandant et la 21ème voient bien le ballon, et les signaleurs, par des points et des traits alternés, marquent leur emplacement. Le ballon ne répond pas. La compagnie de gauche (22ème) n’a pas su distinguer le ballon signaleur entre la dizaine de saucisses qui étaient montées à ce moment.

Un peu plus tard, un coup de téléphone demande au bataillon un compte-rendu de cet exercice.

La nuit est venue.

Soudain, un combat à la grenade s’engage vers l’arbre en Z qui se dessine encore très bien sur la crête, à l’extrémité de la cote 304. C’est l’emplacement du petit poste de la 22ème compagnie. C’est ce petit poste que le 412 s’était laissé prendre et qui permettait à l’ennemi d’avoir des vues du sommet de la cote 304.

Il leur avait été repris quelques jours avant notre arrivée par les coloniaux. Je vois une fusée rouge qui est lancée par la 22ème pour demander le tir de l’artillerie qui d’ailleurs s’abstient. Le combat est très vif et dure une bonne demi-heure.

On demande aussi de la 22ème par téléphone le tir de l’artillerie, mais sans résultat.

Est-ce le commandant qui ne le juge pas utile ?

Je ne sais.

Il y a des blessés chez nous, mais nous tenons bon.

Quand le calme est revenu, on compte 2 tués et 10 blessés, tous de la 22ème. (*)

L’artillerie tire ensuite, en représailles, plusieurs rafales. Les sentinelles sont placées devant les lignes, et les travailleurs se mettent au travail, tandis que les hommes de soupe descendent chercher le rata. Comme il n’y a pas de poste de secours d’organisé, les blessés sont pansés par les brancardiers et descendus aussitôt sur le poste central à Esnes.

Le médecin-major Toupet, malgré sa bonne volonté, ne peut rien faire au milieu du boyau et sans lumière.

Une vive fusillade se produit ensuite sur notre droite, et j’apprends plus tard que les Allemands sont sortis sur ce point pour une petite reconnaissance et qu’ils auraient laissé une quinzaine de cadavres sur le terrain.

Mais je ne sais si tout cela est vrai, bien que je le tienne de l’agent de liaison du bataillon de gauche à notre commandant. Je vais ensuite tâcher de me reposer ; il est une heure du matin.

(*) : Le JMO du régiment signale la perte de 2 hommes tués

et 12 blessés.

Le samedi 22 juillet

Je n’ai pu encore dormir, à cause du confort de ma chambre à coucher.

Si je parviens à sommeiller, c’est pour me réveiller 5 minutes après. En désespoir de cause, je suis debout à 5 heures. Le temps s’annonce magnifique, mais il fait très frais.

À 6 heures 40, la tranchée est évacuée comme il a été prescrit, les avions sont à leur poste, les mitrailleuses aussi, et le bombardement commence, tout d’abord très lent. Puis, en même temps que le 75, le 155 tire par salves de 4. La plupart des obus semblent « loupés », mais le Maréchal des logis en liaison (du75) nous explique que ce doit être des obus à fusée avec retard et qu’ils éclatent dans la terre, ce qui les rend beaucoup plus destructifs.

À 9 heures 30, le bombardement s’arrête et les compagnies reprennent leur place. Les Allemands n’ont pas répondu un seul coup de canon, et cette particularité m’étonne beaucoup, d’autant plus qu’ils peuvent très bien nous tirer dessus.

Nous mangeons ensuite la soupe. Il fait une chaleur torride.

L’après-midi, le tir qui devait avoir lieu est décommandé. Nous en profitons pour nous reposer. On dort beaucoup mieux que la nuit où il fait froid, et comme on ne peut faire aucun mouvement dans la journée, c’est ce que nous avons de mieux à faire. La nuit tombée, le combat à la grenade au petit poste de la 22ème reprend et dure une vingtaine de minutes avec accompagnement de torpilles.

Les hommes ont vu les Allemands hors des tranchées et nos mitrailleuses ont balayé tout le terrain à la suite de plusieurs fusées rouges lancées par nous ; l’artillerie se met en branle, et pendant une bonne demi-heure exécute un tir de barrage bien nourri. Puis tout se calme de nouveau. Nous avons encore 8 blessés.

À la tombée de la nuit, le vent étant favorable, on entendait très distinctement les Allemands travailler dans leurs tranchées. Plusieurs guetteurs en avaient même vus dehors et ont entendu des bruits comme s’ils coupaient l’herbe devant leurs parapets.

Ils ne tiraient pas au fusil comme les jours précédents.

Vers les une heure du matin, quand tout est à peu près rentré dans l’ordre dans notre secteur, nous entendons une intense canonnade dans le secteur de la rive droite.

Le JMO du régiment signale la perte de 1 homme tués et 10

blessés.

Le dimanche 23 juillet

Le tir de destruction qui devait avoir lieu ce matin dans les mêmes conditions qu’hier est décommandé. La relève du bataillon colonial qui se trouve à notre droite doit se faire ce soir. C’est le 4ème bataillon du 204 qui doit prendre la place. Il est en réserve à Miramas-Tarascon et nous a remplacés en cet endroit quand nous sommes montés en 1ère ligne.

Le bataillon de tirailleurs qui est à notre gauche doit également être relevé par un bataillon du 289ème.

Vers le soir, le vent fraîchit et j’ai peur de la pluie. Aussi j’arrange mon trou de mon mieux pour, le cas échéant, ne pas être trop envahi par l’eau.

Les journées paraissent terriblement longues, à mener cette vie de taupes pour laquelle nous n’avons pas été faits, d’autant plus que dans la journée il faut faire le moins de mouvement possible.

La nuit tombée, nous avons encore une petite séance.

En lançant une fusée lumineuse à la compagnie de gauche vers le petit poste où il y a tous les soirs un combat à la grenade, 5 ou 6 fusées prennent feu et partent en même temps. Il y avait parmi elles 2 fusées rouges qui servent de signaux pour demander le tir de l’artillerie.

Voilà aussitôt le tir de barrage déclenché, et on a toutes les peines du monde à l’arrêter, la communication téléphonique étant très difficile.

Pour cette fois, peut-être parce qu’il n’en était aucun besoin, nous nous rendons compte que les artilleurs veillaient. Le tir de barrage arrêté, nos batteries tirent ensuite à l’arrière où elles doivent arroser les ravitaillements, relèves et corvées.

Mais nous avons peur que ces tirs nous amènent des représailles et que nos relèves soient prises sous le feu de leur artillerie. Il n’en est rien et nous ne recevons pas un seul obus.

Cette petite séance a aussi calmé les hommes du petit poste, et ce soir ils ne donnent pas signe de vie. En face la compagnie de droite (21ème), les Allemands envoient quelques grenades à fusil qui n’arrivent même pas jusqu’à nos tranchées. Il y a une assez grande distance en cet endroit entre les 1ères lignes, 60 à 80 mètres, et l’ennemi se trouve en contrebas.

Le reste de la nuit est calme.

Dans la journée, le lieutenant Jouannais et les officiers de la 21ème étaient allés reconnaître le secteur de la 22ème compagnie, le commandant voulant relever cette compagnie de façon que les pertes ne soient pas toutes supportées par la même compagnie.

Elle a déjà 25 hommes hors de combat.

Le JMO du régiment signale la perte de 3 hommes tués et 20

blessés.

Cliquer sur la photo pour agrandissement

Le lundi 24 juillet

Un capitaine d’état-major vient à 5 heures pour se rendre compte des positions, spécialement dans le secteur de la 22ème compagnie.

Les brouillards d’hier soir sont dissipés et il fait un temps splendide. Les avions font montre d’une très grande activité et ils se baladent à une si grande hauteur qu’on les perd de vue dans le bleu de l’atmosphère.

Nous les entendons échanger quelques coups de mitrailleuses.

À 13 heures 45, sans prévenir, on nous fait évacuer notre tranchée dans le secteur de la compagnie de gauche (21ème) ; un peloton se case dans celui de la 23ème à gauche, l’autre dans le 4ème bataillon du 204 à droite. La liaison, avec les téléphonistes, nous restons dans l’entrée du boyau qui conduit au P.C. du commandant du 4ème bataillon où est allé le commandant accompagné du capitaine adjudant-major Prudon.

Le bombardement, comme celui d’avant-hier, dure 2 heures ½ durant lesquelles nous cuisons dans le boyau.

À 16 heures 30, la compagnie reprend ses emplacements.

En faisant le mouvement, le sergent Stanislas (*) est tué d’une balle en pleine tête, venue des tranchées allemandes de l’extrémité de l’éperon de la cote 304 qui nous prennent d’enfilade.

Le service médical et le commandant de la compagnie veulent enterrer ce pauvre Stanislas un peu en arrière des tranchées de 1ère ligne, où est déjà Béchon (**), de ma compagnie, en un endroit où, très probablement, les corps ne seront jamais retrouvés.

Je trouve bizarre que l’on ne mette pas un peu de bonne volonté pour descendre des isolés qui sont tués ainsi alors que l’on pourrait très bien le faire. Je vais en parler au commandant qui, lui, n’y voit aucun inconvénient.

Mais le médecin-major Toupet, qui a sur le cœur d’avoir été contraint de venir en 1ère ligne, se retranche derrière un ordre qu’il a demandé au P.C. du colonel lors de la mort de Béchon.

J’étais présent à ce moment au téléphone et on lui a répondu :

« Qu’ici on enterrait

les morts sur place ».

Il se base là-dessus et ne veut pas prêter une équipe de brancardiers.

Il dit qu’il ne veut pas engager sa responsabilité et qu’il pourrait avoir besoin des brancardiers pendant le temps qu’ils seront absents ; qu’il y a d’ailleurs un petit cimetière tout à côté qui est très bien. « C’est là qu’on vous enterrera ! », lui répond M. Jouannais qui est maintenant de mon avis. (***)

Il prend alors la chose en main, et le corps est descendu à Esnes.

Les brancardiers ne sont d’ailleurs pas longtemps absents, car ils passent au poste de relais qui est installé de l’autre côté du ravin de la Mort.

Durant ce temps, une note du colonel est arrivée prescrivant que 4 brancardiers seulement par compagnie resteront en 1ère ligne, et que les 3 autres, les musiciens, iront à Esnes.

Tout d’un coup, ils ne sont donc plus indispensables en 1ère ligne.

Cela me fait mal au cœur de voir qu’ainsi, du haut en bas de l’échelle, on mette tant de mauvaise volonté pour accomplir ce qui n’est en somme que le devoir le plus élémentaire.

À la tombée de la nuit, un combat à la grenade s’engage à notre gauche dans le secteur du 289 sur la cote 304. Des fusées rouges sont lancées. Notre artillerie commence à tirer devant notre compagnie de gauche, le barrage se déclenche également devant le 289ème.

Mais l’ennemi riposte presque aussitôt et il arrose tout notre secteur à shrapnels et percutants de petit calibre, tandis que de grosses marmites, passant au-dessus de nous, vont éclater à l’arrière sur les routes et les 2èmes lignes. Quelques obus allemands tombent entre les lignes, et l’un d’eux couvre ma toile de tente de terre.