Carnet

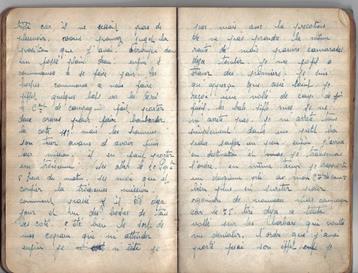

de guerre de Paulin Bert

caporal du 38ème régiment d’infanterie

Mise à jour : octobre 2022

Paulin BERT, caporal au 38ème régiment d’infanterie

Jean-Paul m’écrit en 2005 :

« Je vous envoie avec l'autorisation de les joindre

sur votre site le carnet de guerre de mon grand-père Paulin Bert (38ème régiment d’infanterie) que

j'ai reproduit le plus fidèlement possible. Le carnet de guerre correspond tout

à fait à l'historique du 38e RI, écrit à la fin de la guerre par le chef de

corps du régiment...Les similitudes de vue des combats du chef de corps et du

simple soldat sont vraiment étonnantes. Je suis à votre disposition pour tous

renseignements complémentaires.

Si des

descendants d'anciens poilus du 38e RI se font connaître, je correspondrais

volontiers avec eux.

Cordialement »

Jean-Paul Bert (oct. 2005)

![]()

Paulin BERT est né en 1890 à

Saint-Didier-la-Seauve (Haute-Loire). A ses 20 ans,

il déclare être passementier. Il fait son service militaire au 38ème

régiment d’infanterie, régiment au sein duquel il débute la guerre en août

1914.

Le 38e régiment d’infanterie fait partie

de la 49e brigade d’infanterie (avec le 86e RI) et de la 25e division

d’infanterie (avec la 50e brigade), puis de la 120ème division

d’infanterie en 1915.

Un ajout de remarques (texte en bleu) a été ajouté pour la compréhension de

certains termes et pour aller « plus loin » dans l’analyse du récit.

Les écrit de Paulin sont d’autant plus

précieux, que le journal des marches et opérations du 38ème régiment

d’infanterie a disparu d’août à novembre 1914.

![]()

Août 1914

Par un beau jour d’été la guerre se déclare.

2 août 1914

J’arrive au dépôt mobilisateur le 2 août

1914. On est habillé, équipé et on embarque le 5 août pour une destination inconnue.

On débarque dans les Vosges, dans un petit

village assez éloigné de la frontière que les Boches ont déjà passée. On reste

deux jours dans ce petit pays, puis on se met en marche pour rencontrer les

barbares. On brûle du désir de se battre.

Le 12

On entend tonner le canon et le 13, on relève les troupes de couverture. Quelques régiments

sont déjà décimés. Premier engagement le 14 août, mais ma compagnie n’y

participe pas.

Dans

ce carnet, je ne veux parler que des combats auxquels j’ai participé moi-même.

Le 14 août

Je ne suis que témoin de la bataille et de

quelques éclatements d’obus. Enfin, c’est le baptême du feu quand même.

Je

suis à la 1ère compagnie.

Ce jour-là, les Boches sont repoussés et

ils battent en retraite sur Sarrebourg.

On les poursuit jusqu’au 20 août sans

éprouver beaucoup de pertes mais ils s’arrêtent tout près de Sarrebourg.

On livre de violents combats le 20 et le

21 à Bruderdorf.

Le 21

Au milieu de la journée, j’ai vu commander

la retraite du 13ème corps par un capitaine d’état-major.

Alors, ce fut une retraite précipitée car

on est déjà pris aux flancs par les Boches. Les obus de 240 tombent comme

grêle. On marche longtemps et on ne s’arrête que le lendemain après avoir passé

la frontière.

Ma compagnie est arrière-garde pour

protéger la retraite, on a quelques blessés. On est resté quatre jours sans

ravitaillement. Pour seule nourriture, on n’a mangé que des fruits verts.

La chaleur, la faim, la marche nous

accablent. C’est du 18 au 23 qu’on n’a pas été ravitaillé.

On bat toujours en retraite, mais un ordre

arrive, il faut les arrêter.

Le 23 au soir

On se cramponne sur les crêtes de Baccarat

pour défendre cette ville. Mais, hélas, il faut lâcher.

On bat en retraite de nouveau, ma

compagnie se trouve garde-drapeau, ça nous permet d’être un peu en arrière. On rentre

dans Baccarat en partie évacuée de ses habitants.

Je repère un château vide avec quelques

camarades, on fait cuire une poule et un lapin. Avec un de mes camarades, je

m’occupe de la popote, d’autres cherchent le vin dans la cave, ils trouvent du

champagne, du vin vieux et une belle boîte de cigares. Les obus tombent déjà

dans le parc mais on continue notre petit festin.

Tout à coup, on crie : "aux armes", il faut défendre le

drapeau, on met baïonnettes au canon et on bat en retraite. C’est triste car

tous les habitants fuient devant la horde de barbares. J’ai vu des femmes

malades, traînées par leurs enfants dans des brouettes, des enfants emportés

par des cavaliers sur leurs chevaux.

Celui qui n’a pas vu ça, ne peut pas le

croire.

On se couche dans un pré, et on attend les

ordres. Les Boches sont encore arrêtés à Baccarat, ils ne peuvent pas

déboucher.

Les 24 et 25

Il se livre une terrible bataille autour

de Baccarat.

Ma compagnie n’est pas encore trop

éprouvée, mais des jours durs nous attendent.

Le 26

Il faut attaquer et ma compagnie est en

première ligne.

On tombe sur les Boches à

Roville-aux-Chênes. Juste au moment où on se prépare à charger une batterie

boche, notre artillerie se met en action et elle tire sur nous. Démoralisés, on

s’arrête et on occupe Roville-aux-Chênes.

La journée a été chaude et j’ai vu tomber

beaucoup de camarades près de moi.

La lutte commence à être sévère. On attend

le lendemain avec confiance car on doit attaquer de nouveau.

27 août 1914

L’attaque de Doncières.

Le 27 donc, on repart à l'assaut. Il

s'agit de prendre le village de Doncières situé aux flancs d’un coteau. Ma

compagnie est encore en première ligne. On gagne les abords du village sous une

avalanche d’obus. C’est la première fois que je suis retourné par les obus.

L’ordre arrive de mettre baïonnette au

canon et nous partons à travers le village comme des lions. On bouscule les

Boches, mais, hélas, pas pour longtemps. Ils prennent leur revanche quelques

minutes après.

Avec quelques camarades, nous sommes les

plus avancés au fond du village, dans un atelier de forgeron. On tire chacun

notre tour par une petite fenêtre, on a du plaisir car chaque coup porte. Sans

se soucier de ce qu’il se passe dehors, on tire toujours sur les Boches qui

avancent en colonne par quatre, ça nous permet de taper dans le tas. Mon fusil

est tout rouge !

J’ai tiré plus de 300 cartouches.

En attendant qu’il refroidisse, j’allume

une pipe. Je ne doute pas qu’on est déjà cerné. Un capitaine passe en criant

"sauve qui peut !", on ne

l’écoute pas, on tire toujours.

Puis, on veut savoir ce qu’il se passe. Un

premier camarade est abattu en sortant, un deuxième aussi. Comment faire ?

On tire encore quelques coups de fusil sur

ces barbares. Je me souviens qu’il me reste deux quarts de gnole dans mon

bidon. J’appelle les deux camarades qui restent avec moi et je leur dis de

boire un coup.

Au moins un que les Boches n’auront pas !

On sort de notre cabane qui nous a servi

de fortin, nous a protégé et permis d’abattre quelques Boches. Par bonheur ou

du moins par miracle, on peut faire cinquante mètres sans être touchés. On

passe sous une véritable grêle de balles.

On entre dans un hangar pour souffler un

peu. On y trouve environ quarante poilus désarmés qui attendent l’arrivée des

Boches pour se rendre.

Moi, je ne veux pas être prisonnier. Je

prends mon fusil et, à coups de crosse, j’enfonce la porte de derrière qui

donne dans des jardins. J’entraîne tous mes camarades qui avaient peur de

sortir de cette grange. Je les ai décidés à me suivre par quelques paroles.

On se sauve à travers cette pluie de

balles, encadrés sur les deux flancs par les Boches.

Une fois au bout du village, on s’arrête

pour souffler. Devant nous, se trouve un coteau planté de pommiers et de

pruniers. C’est un véritable verger. Avec mes camarades, nous décidons de le

franchir. Nous partons l’arme à la main.

La montée est dure, au moins 30 % sur cinq

cents mètres. Quelle épouvante là-dedans.

Fusils, mitrailleuses se mettent à cracher

sur nous. Je vois mes camarades tomber sans pouvoir leur porter secours. Je

m’attends à être abattu à chaque instant.

Par miracle, j’arrive au sommet de la

crête, je regarde derrière moi, je suis seul, tous mes camarades sont tombés.

Je ne suis pas encore sauvé,

les balles sifflent et beaucoup touchent le sol à mes pieds. Je souffle un peu

et je fais quelques centaines de mètres. Je trouve un poilu blessé à la jambe,

je l’emmène à l’arrière.

Il arrive un petit incident.

Le 121ème d’infanterie se prépare à

charger à son tour (*), un capitaine m’ordonne de laisser le blessé et de me mettre dans le rang.

J’en ai gros sur la patate.

Je repère un mur, je me faufile derrière

et me dérobe à la vue de ce capitaine. Je pars à la recherche de ma compagnie.

Celle-ci a battu en retraite depuis plus d’une heure. Je la retrouve dans un

village (**) à trois kilomètres en arrière. Il est huit heures du soir. Avec deux

camarades, on se couche dans un poulailler.

On est terriblement fatigué.

Cette journée a été une véritable

hécatombe. Cent dix hommes sur les deux cents de ma compagnie manquent à

l’appel. Neuf cents au régiment. (***).

Je n'ai pas été touché mais ma gamelle est

percée par une balle.

(*) : Le 121ème régiment

d’infanterie fait partie de la 27e division d’infanterie qui combat dans le

même secteur que le 38ème régiment d’infanterie. 6 compagnies du 121e RI furent

rattachées provisoirement à la 49ème brigade d’infanterie (38e et 86e RI) pour

une nouvelle attaque sur Doncières. JMO

(**) : Certainement à

Roville-aux-Chênes (88).

(***) : Le 38e RI et le 86e RI qui

ont participé à l’attaque infructueuse du secteur de Doncières ont perdu près

de 1500 hommes. Le 121e RI, 254 hommes.

Le 28 août

Le lendemain matin, avec mes camarades, on

se réveille trop tard et le régiment est parti depuis trois heures du matin. On

ne le retrouve que le soir à six heures.

Le régiment est revenu un peu en arrière.

Le 29 août

On fait des tranchées. Pour la première fois un avion lâche trois bombes

qui font des victimes chez les artilleurs à côté de nous.

Le 31 août

On reprend les avant-postes.

Septembre 1914

Il faut faire une patrouille de jour. Avec

un caporal et trois hommes, je pars volontaire.

On fait 500 mètres en rampant en avant des

lignes. On rentre dans les lignes boches. Deux heures après, on est repéré par

les artilleurs boches. Ils nous envoient une rafale de 77 toutes les cinq

minutes.

Ils labourent la terre tout autour de

nous. On ne bronche pas, on résiste car on ne peut plus se sauver. Il faut

attendre la nuit. Lorsqu’elle arrive, on sort comme on peut de notre triste

situation. On rejoint notre section, tous les quatre sains et saufs. On apporte

de précieux renseignements. On est relevé le lendemain.

Le 9 septembre

Nous embarquons pour une direction

inconnue.

On arrive dans l’Oise.

Le 11

On débarque dans une ville que les Boches ont évacuée depuis deux jours.

Par étapes, on marche sur Compiègne.

Le 15

On prend contact avec l’ennemi, ça cogne

ferme. Ma compagnie est engagée le 17 à Machemont.

On pousse trois fois la charge à la

baïonnette. On se bat de maison en maison, on se fusille à bout portant. C’est

sinistre : les rues sont pleines de cadavres humains et d’un grand nombre de

chevaux abattus.

Il pleut beaucoup, l’eau coule dans les

rues, rougie par les sangs français et boches. J’ai vu le lieutenant-colonel

commandant le régiment tomber devant moi, tué par une balle en pleine tête.

Enfin, on refoule les Boches et ça

redevient calme.

Beaucoup de camarades sont tombés et

malgré les renforts incessants que reçoit ma compagnie, elle a toujours pour

effectif 90.

Le lendemain, on se repose.

Le 19 septembre

On part à la poursuite des Boches qui

battent en retraite dans la direction de Ribécourt.

À dix heures du soir, une patrouille part

reconnaître le village de Cambronne. La patrouille appuie trop sur la droite.

Je suis envoyé, seul, à leur recherche.

Je me glisse dans l’ombre et à l’aide de

petits cris et de coups de sifflet, je finis par me faire entendre. Je ramène

la patrouille sur la bonne piste. On longe un chemin où les cadavres

s’entassent les uns sur les autres, pêle-mêle sur le chemin, je trébuche sur

les corps de blessés français et boches. Ils appellent au secours mais je ne peux

pas m’occuper d’eux.

Je marche avec la patrouille.

À quelques centaines de mètres, s’offre un

spectacle terrifiant. Dans le village qu’on doit attaquer, plusieurs maisons

brûlent. On entend les Boches qui détalent et fuient dans la direction de Ribécourt.

On frappe à la porte d’une ferme, la

patronne nous dit que les Boches sont partis depuis à peine dix minutes.

Un jeune homme nous conduit aux portes du

village. On barricade les routes et on attend le petit jour. Il ne cessait pas

de pleuvoir. Vous pouvez juger de la position que j’avais, accroupi dans un

fossé plein d’eau.

Enfin, il

recommence à faire jour. Les Boches

nous font siffler quelques balles aux oreilles.

Le commandant de compagnie fait porter

deux ordres pour bombarder la cote 119 (*), mais les hommes sont tués avant d’avoir

terminé leur mission. Il en fait porter un troisième (ordre). C’est allé le 20

septembre à la lueur du jour.

C’est à moi à qui il confie la troisième

mission. Comment passer ?

Il était déjà jour et vu des Boches de

tous les côtés. C’est bien le sort de mes copains qui m’attendait.

Enfin, je n’hésite pas, mais avec la

précaution de ne pas prendre la même route de mes pauvres camarades déjà

tombés. Je me profile à travers des pommiers. Je ne suis qu’aperçu d’assez loin.

Je reçois une volée de coups de fusils.

Les balles sifflent mais, je ne m’arrête pas. Je m’arrête seulement dans un

petit bois, pour souffler un peu.

J’arrive enfin à destination et je

transmets l’ordre. En même temps je rapporte un deuxième pli à mon commandant

de compagnie, bien plus en sureté pour rejoindre ma compagnie, car le 75 tire

déjà à toute volée sur les barbares me démolir. L’ordre que j’ai porté faisait

son effet et je rejoins ma compagnie sans grand mal.

(*) : La cote 119 ne semble pas exister,

mais plusieurs collines dominent ces villages. Voir

ici.

Le 22

Après un court bombardement, on prend la

cote 119 et on s’y installe du 21 septembre au 20 octobre. (*)

(*) : C’est exact, le 38ème

régiment d’infanterie et un groupe d’artillerie du 36ème régiment

d’artillerie de campagne restent sur cette position dominante et dans le

village de Cambronne. (JMO 49ème brigade), pendant 3 semaines.

Le 15 octobre

L’ordre arrive d’attaquer Dreslincourt (*), petite

commune à flanc de coteau et tenue fortement par l’ennemi.

Je suis de patrouille avec quelques

camarades. On avance avec précaution en couvrant de notre mieux nos camarades

qui suivent derrière. Je fais partie de la colonne de gauche, on est sûr de

rencontrer les Boches.

Ça ne manque pas. Environ 500 mètres avant

d’arriver au village, on monte un petit coteau, quand tout à coup, on essuie

une salve à bout portant venant de derrière un tas de bois. Je me couche

vivement, un camarade fait demi-tour pour se sauver. Il reçoit une balle dans

sa cartouchière, ce qui fait exploser toutes ses cartouches. Le croyant blessé,

je me porte à son secours, il est seulement un peu brûlé.

À cinq heures du soir, on arrive en

bordure du village de Dreslincourt et on l’attaque. (*)

On réussit à prendre seulement quatre

maisons. Ça ne nous coûte pas trop cher pour prendre la position, mais il faut

tenir. On n’est pas ravitaillé pendant trois jours. Après que les Boches aient

tout démoli, le 18 au soir, on décide de se sauver à travers les lignes.

On réussit, non sans peine.

Dans cette aventure, je vois tomber

beaucoup de mes camarades. On établit notre ligne à 800 mètres en arrière et

depuis, c’est un long séjour tranquille, à part quelques escarmouches, on reste

dans ce secteur jusqu’au mois de novembre 1915. (**)

(*) : Seul, le 1er bataillon

du 38ème régiment d’infanterie attaque Dreslincourt (80).

(**) : De novembre 1914 à

novembre 1915, le régiment perd quand même, pour un « long séjour

tranquille », 173 hommes tués.

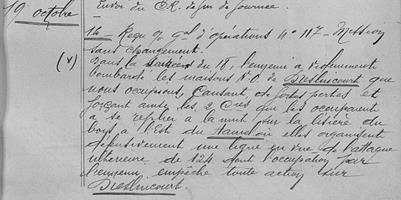

Extrait du JMO de la 49ème

brigade d’infanterie

Ensuite, grand repos dans la Somme à

Crève-Cœur-le-Petit, puis on prend les tranchées devant Roye, un secteur assez

tranquille.

On est relevé le 17 février 1916.

1916

Le 22 février (*)

On embarque pour Verdun.

Lors de la grande offensive, je suis en

permission et je n’assiste pas à cette grande bataille. Le régiment est relevé,

je le rejoins et je suis nommé caporal (**). On va en repos à Saint-Dizier puis dans

l’Oise, on reste un mois.

On remonte en ligne dans l’Aisne, un

secteur assez mouvementé, surtout à cause des coups de main et des torpilles.

On y reste jusqu’au mois d’août 1916 puis

on prend un peu de repos. Après, on remonte en ligne pour faire les attaques de

la Somme devant Chaulnes.

(*) : Il s’agit en vérité du 23

février que le régiment embarque en gare de Montdidier (60) pour la gare de

Givry-en-Argonne, puis à pied vers secteur de Verdun le 1er mars.

Pendant le séjour à Verdun du 1 au 14 mars, le 38ème régiment

d’infanterie perd environ 320 hommes tués, blessés et disparus.

(**) : Sa fiche matriculaire

indique la date du 19 mars 1916.

Le 10 septembre

On prend les tranchées et on attaque le

17. (*)

On fait un grand nombre de prisonniers et

on gagne du terrain. On éprouve très peu de pertes, le plus dur, c’est pour

tenir les positions car on est "marmité" à chaque instant.

Plusieurs fois, je conduis la corvée de

soupe, sans être sûr de revenir car il faut traverser un feu de barrage.

(*) : Le 38ème régiment

d’infanterie attaque les lignes ennemis en avant de Vermandovillers

(80)

On prépare une attaque pour le 10 octobre. Le bombardement dure depuis

six jours.

Attaque à 11 heures du matin, journée meurtrière

car les Boches ne se rendent qu’après être mis complètement hors de combat. On

ne fait pas beaucoup de prisonniers, pour être maître : il faut les tuer sur

place.

Le lendemain, le 11, c’est la revanche

pour les Boches.

Ils nous écrasent par un bombardement

effroyable. Je suis enterré trois fois de suite par des obus de 210. Je reste

avec deux camarades, tous les autres sont tombés ou se sont enfuis sous cette

avalanche d’obus. Quelques camarades d’autres sections nous rejoignent.

Le soir même, nous sommes relevés. Il

était temps car nous restons à peu près quinze de la compagnie.

Trois jours de repos à l’arrière et on

remonte pour six jours faire les coureurs de la division à la brigade, de la

brigade au colonel, du colonel aux avant-postes. On est relevé le 20 pour aller

en grand repos.

On est resté quarante jours dans la boue

jusqu’à la ceinture. C’est encore par miracle que j’en sors sain et sauf.

Je pars en permission le 22 octobre.

Après, j’ai un mois de repos avec mon

régiment dans la Somme. Direction les Vosges pour des manœuvres au camp de

Neufchâteau.

Au bout d’un mois, le 29 décembre 1916, retour dans l’Oise. On reprend notre ancien

secteur de Ribécourt. C’est assez calme, à part un

coup de main sur la compagnie située à ma gauche. Mon poste reçoit une volée

d’obus pendant vingt minutes et c’est tout. On reste vingt jours dans le

secteur et on est relevé.

On se dirige sur le secteur de Lassigny

pour préparer l’attaque qui doit se produire au printemps.

On va dans ce secteur les premiers jours

de février 1917. Mon régiment est réserve de la division. On travaille tous les

jours aux avant-postes pour faire des tranchées, des abris, des lignes de

téléphone souterraines.

C’est dur car il faut travailler

constamment sous les obus et par un froid de moins 20°C (*). On couche

dans une petite baraque faite en papier goudronné. Le pain est gelé et il faut

le couper à coup de hache. Le vin gèle aussi, on est complètement frigorifié.

Par bonheur, je pars en permission les

premiers jours de mars.

(*) : C’est exact, les

températures ont été très dures, la

Seine a gelée à Paris durant 3 semaines.

Ma permission terminée, je rejoins mon

régiment au même endroit, on finit les préparatifs pour attaquer. En attendant,

les Boches organisent leur retraite, les avions signalent leur recul. On

précipite l’attaque.

Ma compagnie doit attaquer le petit bois

triangulaire à gauche de Lassigny. Deux jours avant l’attaque, l’artillerie

démolit tranchées et barbelés pendant qu’on est à l’abri un peu en arrière des

lignes.

Le jour de l’attaque arrive, tout est

prêt. Le 86ème d’infanterie et le 408ème font des reconnaissances dans les

lignes allemandes et ils ne trouvent qu’une mitrailleuse servie par quatre

hommes, ils les font prisonniers et continuent leur marche en avant. Ma

compagnie n’a pas besoin d’intervenir. Le front est repoussé.

On suit derrière, toujours réserve de la division.

La poursuite dure quatre jours puis on revient en arrière. Quelques jours

après, on remonte pour faire les attaques de Saint-Quentin. Comme l’attaque ne

réussit pas, mon régiment n’y participe pas. On relève le 16ème d’infanterie

deux jours après l’attaque.

Ma section est flanquée derrière un petit

talus, bien repérée par les Allemands. On y reste huit jours. Pendant ce court

séjour, on a reçu 2 000 obus sur notre petit coin. Il n’y a pas d’abris,

seulement un petit trou au pied du talus où on s’agrippe comme des vers de

terre. Huit jours en première ligne, puis huit jours en deuxième et ainsi de

suite. Le secteur finit par redevenir tranquille. On reste encore quelques

jours et on est relevé pour un mois.

On s’installe dans un petit village pas trop

démoli, on y reste un mois en grand repos.

Remontée sur Saint-Quentin. La relève est

mouvementée. On a des morts et des blessés. Je reste huit jours dans une triste

tranchée avec de la boue jusqu’à la ceinture, et les Boches qui

"marmitent" pas mal. Huit jours après, je pars en permission et à mon

retour, je trouve mon régiment près à embarquer pour les Vosges.

On arrive en Meurthe-et-Moselle les premiers jours de juin 1917 et on

s’installe dans un joli petit village, c’est là un véritable repos. Je reste

jusqu’au 22 juillet où je suis envoyé au dépôt divisionnaire à cause de mon

ancienneté au front.

Seulement, au dépôt divisionnaire, ils

organisent une corvée de trois cents hommes pour porter des torpilles à Verdun.

J’en fais partie. Voilà le repos qu’ils veulent me donner.

Arrivés à Verdun, nous nous installons

dans un abri fort solide. Pour cette corvée, il s’agit de porter trois

torpilles par nuit. Ça fait vingt-cinq kilomètres à parcourir sous une

avalanche d’obus.

Le premier soir, on sort de notre cagna,

on reçoit une volée d’obus, on traverse ce feu de barrage, on passe à côté du

fort de Douaumont. On va prendre la torpille dans un dépôt à quatre kilomètres

des premières lignes. Un homme ne peut porter qu’une seule torpille, engin qui

pèse trente-cinq kilos, ça fait trois voyages jusqu’aux premières lignes, donc

douze kilomètres avec une torpille sur le dos. À chaque corvée, on a des morts

et des blessés.

Le cinquième jour de notre corvée, j’ai

une équipe de douze hommes. Je leur fais prendre à chacun une torpille et nous

partons pour les avant-postes. Juste au moment où on arrive au bois de Caurières, il se déclenche un formidable feu de barrage. Il

est environ vingt-trois heures, il fait un beau clair de lune et on ne voit que

du feu.

Les avions se mettent de la partie, ils

nous survolent à cinquante mètres d’altitude et ils nous tirent à la

mitrailleuse. Ils nous criblent de balles. On se cache plus ou moins bien. La

rafale terminée, on reprend notre chemin. On traverse le bois de Caurières puis on s’engage dans le ravin de l’Hermitage.

Environ quatre cents mètres avant d’arriver à l’endroit où l’on doit déposer

les torpilles, il se déclenche un nouveau feu de barrage.

Cette fois nous sommes en plein dedans.

Nous n’avons pas d’abris, il faut continuer notre route et faire au plus vite.

Les obus pleuvent comme grêle, il en tombe deux au milieu de ma corvée, un tout

près de moi qui me fait faire deux tours sur place. Cette fois il y a de la

casse. Un camarade est touché de trois éclats. Je fais mon possible pour

l’emmener à la cagna des infirmiers.

Je veux ressortir pour aller chercher un

deuxième que j’ai vu tomber, mais les obus m’arrêtent. A la troisième sortie,

j’arrive jusqu’à lui. Avec un camarade, je le ramène auprès d’une cagna, hélas,

il est mort. Des douze hommes de ma corvée, je n’en ramène que quatre, les

autres sont tués ou blessés. On est relevé le septième jour et on ne regrettera

pas ce mauvais coin.

On descend sur la Meuse et on loge dans

des péniches. On rejoint le dépôt divisionnaire et j’y passe trois mois

tranquilles.

Fin novembre

1917, je suis désigné comme renfort du

régiment et on m’envoie à la 7ème compagnie. En ce moment, le régiment est au

repos mais, on ne tarde pas à monter en tranchées dans le secteur de Vauquois.

C’est assez tranquille mais, il s’y fait beaucoup de coups de main.

Après un séjour en tranchée de vingt

jours, dans la boue et à toutes les rigueurs du froid, on retourne en deuxième

ligne. Quelques jours plus tard, on est entre Vauquois et Avocourt,

un coin ramoné par les torpilles.

Après dix-huit jours dans ce secteur, je

pars en permission.

Nous remontons en ligne le 8 mars (1918). Nous remplaçons une compagnie fortement

éprouvée par un coup de main des Boches. Il y a beaucoup de cadavres sur le

terrain. Il faut les enterrer et remettre le secteur en ordre car les tranchées

ont souffert du tir de barrage.

Cinq jours plus tard, on parle de

revanche.

On prépare un coup de main pour le 16 mars. On travaille jour et nuit. À

peine quelques heures de repos et il faut reprendre la pelle et la pioche. On

est relevé le 15 au soir pour faire place aux deux bataillons qui doivent faire

le coup de main. Je suis désigné chef du poste des coureurs du bataillon pour

la journée du 16. Nous devons porter les plis secrets en première ligne. Notre

artillerie tape à toute volée, les Boches ne peuvent riposter que faiblement,

nous n’avons pas grand "marmitage."

Le coup de mains se déclenche à six heures

du soir, il est très réussi, nous faisons quatre-vingts prisonniers. (*)

Deux jours après, nous remplaçons les

poilus qui ont fait le coup de main. Nous restons quelques jours en ligne, puis

en arrière, puis à nouveau en ligne.

Quelques jours plus tard, à Avocourt, nous sommes relevés par les Italiens. Les

premiers jours du mois de mai, nous allons en repos en Argonne. Pas pour

longtemps car l’offensive boche se déclenche le 27 mai.

Le 29, on est en plein dans la mêlée. Nous arrêtons les Boches tout près de

Dormans après six jours de combats formidables. Nous revenons en deuxième

ligne, à Chatillon.

Cinq jours après, on remonte pour vingt

jours. Puis, je dois partir en repos, mais il n’en est pas ainsi. On marche

pendant deux jours pour prendre les lignes à Dormans sur la Marne.

On reprend les lignes pendant quatre

jours. C’est là que je suis cassé de mon grade par M. le capitaine LucianI qu’il s’appelle, un Corse. (*)

À cause de ma cassation, je suis envoyé à

la 3ème compagnie pour attendre la nouvelle offensive boche. Elle ne tarde pas

à se produire.

(*) : Le JMO indique 73

prisonniers et 7 mitrailleuses contre 3 tués au 44ème régiment

d’infanterie. (JMO). Les 3 tués sont très certainement : Henri

VACHER, Alexandre

Stanislas HÉRIN, Jean

BROSSON.

(**) : Il a été cassé de son grade

le 3 juillet 1918. Pierre LUCIANI, commandant de la 7ème compagnie,

a été tué quelques jours plus tard, le 16 juillet 1918. Voir

sa fiche.

Il redeviendra caporal le 28

octobre 1918.

Le 14 juillet (1918)

C’est tout à fait calme. On fait même

grande fête. Les cuisiniers nous ont apporté une quantité de bon vin de

champagne.

À minuit exactement, c’est les Boches qui

le débouchent. C’est l’offensive qui doit les mener à Paris.

On n'a jamais vu un pareil bombardement. À

trois mètres les uns des autres, on ne s’entend pas parler. Ils nous lancent

des gaz à profusion, on a gardé le masque pendant six heures consécutives.

Après l’artillerie, c’est l’attaque de

l’infanterie. Ils sont arrêtés sur la deuxième ligne.

Ma compagnie n’a pas encore trop souffert.

Le 15

On se déplace pour se porter sur un point faible.

Le 17

Nous revenons à notre ancienne place, toujours sous un effroyable

bombardement. On fait de nouveaux trous pour s’abriter.

Les 18 et 19 juillet (1918)

Attaques et contre-attaques se succèdent.

Le 19 au soir, c’est à notre tour. Il

s’agit d’enlever le village de Marfaux, situé dans

une vallée à flanc de coteau.

Ma compagnie doit attaquer en plein centre

du village. On prend la position d’attaque à sept heures du soir. On est reçu

par un fort "marmitage." L’ordre d’attaque est pour dix heures. (*)

(*) : Seule la 3ème

compagnie du 38e RI attaque le village de Marfaux.

L’heure arrive, on bondit. On avance avec

beaucoup de précautions pour ne pas alerter les Boches. Je suis tout à fait à

l’aile gauche de la compagnie, ce qui fait qu’il n’y a personne à ma gauche,

façon de parler car il y a les Allemands. On fait cinq cents mètres en se

dissimulant de notre mieux. À vingt mètres environ, j’aperçois un petit poste

boche. Je le communique à mon caporal.

Il me dit que c’est peut-être une

patrouille de chez nous. Sur la droite, quelques coups de feu partent du côté

des Allemands. En face de moi, je vois un Boche qui se détache du poste pour

avertir leurs réserves de notre avance.

En face de moi, en plein champ, une

mitrailleuse ennemie se met en action, de la droite, d’autres crépitent. C’est

un carnage.

J’entends des gémissements et des râles.

Les uns après les autres tous mes camarades tombent, à côté de moi, mon caporal

reçoit une balle en plein ventre. Je suis couché derrière un léger repli de

terrain qui est presque insuffisant à me protéger contre les balles.

Derrière moi, j’ai un jeune soldat de la

18 que je protège de mon mieux car c’est un gentil petit gars. Chaque fois que

le Boche tire sa bande de mitrailleuse de 250 cartouches, on baisse la tête, si

on pouvait la rentrer dans la terre, on le ferait.

Aussitôt, la bande finie, en attendant que

le barbare en remette une autre, on leur envoie quelques coups de fusil. J’ai

une petite carabine qui me permet de manœuvrer facilement.

Enfin la fusillade cesse. On entend

seulement les râles des mourants.

C’est triste.

Je reste seul avec mon jeune camarade et

une section de mitrailleurs qui est venue se placer sur notre gauche, un peu en

arrière. Tout à coup, une patrouille boche surgit. Ils avancent sur ma gauche

et en face en rampant. Je regarde ceux de gauche, mon jeune camarade me

prévient, un grand gaillard se lève en face. Il ne me voit pas car je suis

couché dans l’herbe.

Je lui crie "qui va là ?"

Pas de réponse, en même temps, je vois son

grand casque à la mode boche. Je n’hésite plus. Je fais feu, ma carabine

braquée sur sa poitrine, l’ennemi tombe. Les Boches sont si près que mon jeune

camarade en perd son sang-froid, il se replie sans rien dire. Il a raison car

ce qui reste de la compagnie bat en retraite.

Je m’en aperçois un peu tard. Je reçois

des coups de fusil venant de l’arrière. Ce sont les quelques rescapés qui

tirent sur les Boches qui avancent. C’est un moment où un homme doit rassembler

tout le sang-froid qu’il peut avoir. Je suis entouré d’Allemands et ça tire de

toutes parts. Je décide de me dégager coûte que coûte de cette dangereuse

situation.

Il est environ

onze heures du soir, je prends une

courroie de mon sac entre les dents, je l’avais mis devant moi pour me protéger

des balles. Je me mets à faire comme les écrevisses, je rampe, en reculant,

mais toujours face à l’ennemi. Pendant deux cents mètres, je me préserve de mon

mieux de gauche, de droite et de face car je suis entouré de Boches. Je finis

par me dégager et rejoindre les quelques survivants de ma compagnie. Hélas, peu

nombreux.

Dans ma section, sur trente, nous revenons

six.

Je retrouve mon petit camarade de la classe

18. Avec lui, je pars en patrouille pour couvrir notre petite troupe de

rescapés. Dans les ténèbres, nous cherchons le Boche qui aurait pu contourner

la compagnie et la surprendre de flanc ou de derrière. Mon jeune camarade me

réclame à boire, j’avais conservé quelques gouttes de pinard.

À notre grande déception, deux balles sont

passées par-là et ont troué mon bidon. Il est vide de son précieux contenu. Je

regarde bien mais c’est inutile, il n’y a plus rien dedans. La soif nous

dévore. Comment apaiser la fièvre des combats qui met une soif qu’on ne peut

pas imaginer en temps normal ? Enfin, il faut se résigner, on continue notre

marche pour rentrer dans nos lignes. Là, d’autres épreuves nous attendent. Un

brave soldat n’abandonne jamais un camarade blessé. Les blessés sont nombreux

et il n’y a pas d’infirmier.

Après s’être débarrassé de l’ennemi, on

fabrique des brancards avec des branches sur lesquelles, on installe une capote

ou une toile de tente. On finit par faire quelques brancards de fortune. Que

faire ? Beaucoup de camarades sont partis à la recherche d’un abri pour finir

la nuit.

On ne reste plus que trois pour porter

trois camarades grièvement blessés. Il y a deux kilomètres pour arriver au

poste de secours, on a tout notre barda et les obus tombent comme grêle dont

ceux redoutables à friction ypérite. Malgré tout, on ne veut pas abandonner les

blessés. Le mot d’ordre de notre conscience est que s’il faut mourir, on périra

tous ensemble.

On porte un blessé cent mètres, on le

dépose pour aller en chercher un autre. De cent mètres en cent mètres, on

arrive au poste de secours. Il est trois heures du matin. Exténué et assoiffé,

je trouve une petite flaque d’eau, j’en prends un peu dans le creux de la main,

ce n’est que de la boue, la soif, c’est dur, je bois quand même.

Malgré les obus qui tombent, je me couche

derrière un arbre. Je me réveille quelques minutes après et je me mets un peu

plus à l’abri dans une cagna. J’y rencontre quelques rescapés de ma compagnie.

Enfin le soleil se montre. Un ordre nous

fait reculer d’une centaine de mètres.

(*) : Lire le

JMO de la 120ème division d’infanterie qui relate cette

folle attaque.

Le 21

Les Anglais arrivent.

Ils attaquent au matin et les jours

suivants. On amalgame avec eux, ma compagnie ne participe plus aux attaques car

elle est trop éprouvée. Elle est seulement en deuxième ligne. Avec quelques

camarades, on fait les coureurs du poste de commandement au poste du colonel.

On est relevé le 27 juillet au milieu d’une avalanche d’obus.

On passe la nuit du 27 au 28 dans un bois.

En camion, on nous emmène dans un village, bien à l’arrière, pour une

demi-semaine de repos. Puis, en camion, on nous emmène directement à Verdun.

On reste quinze jours en première ligne.

Puis, on nous envoie en réserve. Je pars

en permission le 22 août.

Je rejoins mon régiment à Verdun, nous

sommes relevés le jour de mon arrivée. On reste deux jours à la citadelle.

Puis, on prend les lignes dans un secteur

assez tranquille en ce moment-là. Je suis quelques kilomètres en arrière car

j’appartiens à une compagnie qui fait des coups de main, une compagnie franche.

On reste une quinzaine de jours dans ce

secteur et on est relevé par les Américains. Direction la Champagne.

Quand l’ordre arrive de monter en ligne,

il y a vingt kilomètres pour arriver à nos anciennes lignes et depuis, on a

avancé de quinze kilomètres, ce qui fait que nous avons trente-cinq kilomètres

à parcourir.

Départ le 30 septembre à six heures du

matin avec une demi-boule de pain et un quart de pinard.

On arrive à la ferme de Beauséjour à onze

heures, on attend un moment la cuisine, mais elle n’arrive pas. On repart à

quatorze heures, le ventre bien léger, ça nous permet de ne pas trop nous

enliser dans la boue, nous en avons jusqu’au ventre.

À seize heures, on arrive dans un ravin,

on y attend la cuisine qui ne vient toujours pas.

On repart à dix-huit heures. On fait encore

plusieurs kilomètres par des pistes toutes bouleversées par les obus. Nous

dépassons nos anciennes lignes et nous nous arrêtons dans une vieille tranchée

boche.

Il est vingt heures et on attend encore la

soupe. En fait de soupe, ils nous distribuent des cartouches et des grenades.

On repart à deux heures du matin et on arrive en première ligne à cinq heures

pour relever une division marocaine.

A six heures, ordre d’attaquer. Il nous

faut bondir sur le parapet, le ventre pas bien garni. Depuis trente-six heures,

on a seulement mangé une demi-boule de pain et fait trente-cinq kilomètres. On

avance sans être trop inquiétés par l’ennemi.

Après avoir parcouru quinze cents mètres,

on rencontre un épais réseau de barbelés. Il faut les franchir et les Boches

commencent à nous arroser de balles de leur feu de barrage.

On arrive dans le ravin sous les obus, on

le franchit et on s’arrête quelques instants avant d’arriver sur le plateau de Marvaux. On repart, les Boches qui sont sur une petite

crête en face de nous, à environ cinq cents mètres, nous arrosent de balles et

d’obus dès qu’ils nous voient déboucher sur le plateau. Sans hésiter, le

plateau est franchi au pas de course.

On arrive aux abords du village (*) que ma section

est chargée de prendre. Le chef de section décide de ne pas engager beaucoup de

monde. Je pars avec deux volontaires. J’aborde les deux premières maisons sans

recevoir de coup de feu, c’est la preuve que le village est évacué. On traverse

une rue qui est prise en enfilade par les Boches qui sont sur la crête en face

de nous. Ils nous envoient des rafales de mitrailleuse, nous longeons les murs

de maison en maison.

Après des détours mouvementés, on arrive

au sommet du village. Je vois déboucher la section de gauche puis en descendant

un peu, la section de droite. Ma mission est donc terminée. Avec mes deux

camarades, nous faisons demi-tour pour rendre compte au lieutenant. Il donne

l’ordre à la section de traverser le village. On arrive au pied de la colline

où les Boches se cramponnent. Il faut agir avec précaution car les

mitrailleuses nous prennent de tous côtés.

On se faufile derrière des replis de

terrain. On parvient presque au sommet de la crête, là, on est arrêté par un

réseau de barbelés. On reste sur place, la relève est à minuit. Il est temps,

ça fait quarante-huit heures que nous n’avons pas mangé ni bu.

On se ravitaille à l’arrière et on remonte

en ligne le 5 octobre. L’attaque doit avoir lieu le 7, mais je pars ce jour-là

en permission à quatre heures du matin. Je rejoins le régiment en repos au camp

de Mayol.

(*) : Il s’agit de Marvaux (Ardennes)

Paulin BERT avec sa croix de guerre

On reste une huitaine de jours en repos puis

on remonte le 28 pour attaquer le 1er novembre. L’attaque se produit à quatre

heures du matin. Mon bataillon est en réserve.

Le soir, nous avançons pour prendre une

position d’attaque. On traverse l’Aisne sous le feu de l’ennemi.

Après avoir traversé, on se met à l’abri

derrière un talus pour se protéger des obus. Par malheur, nous sommes pris de

flanc par une batterie de 88. Elle nous arrose copieusement.

Un obus arrive en plein sur nous. Il

éclate à deux mètres de moi. Je suis blessé légèrement à la main. Il y a

beaucoup de morts et de blessés.

Je suis évacué. Je reste cinq jours à

l’hôpital.

Fin des écrits

![]()

Citations au régiment du

28/11/1918, croix de guerre. :

« Gradé énergique et courageux. Au cours des derniers

engagements, s’est montré plein d’entrain. Blessé le 1er novembre

1918. »

Paulin est décédé en 1954.

![]()

Je

désire contacter le propriétaire du carnet de Paulin BERT

Voir

sa fiche matriculaire (2 pages)

Voir

des photos du 38ème régiment d’infanterie

Suivre sur Twitter la publication en instantané de photos de soldats 14/18

Vers d’autres

témoignages de guerre 14/18