Souvenirs de la

guerre du caporal Laurent COUAPEL

106e, 155e régiments

d’infanterie, Puis 7ème régiment d’artillerie

Publication : juin 2010

Mise à jour : oct. 2023

Laurent

COUAPEL (1895-1985)

Souvenirs bien incomplets après 50 ans d'un soldat volontaire de la classe 15, mais d’une richesse très intéressante : ses combats (les Éparges début 1915, la bataille de champagne en sept. 1915, Verdun en 1916, son empoisonnement, ses 2 ensevelissements sous terre, ses 2 blessures, la scène de fraternisation...

Quelques passages poignants : sa section est désignée pour amener la nourriture en première ligne. L’attaque d’une ferme à Cumières, le vol de la serpe, la folie d’un commandant.

Les recoupements sur les Journaux des Marches et Opérations (JMO) des différents régiments et sur les fiches «mort pour la France », m’ont permis de retrouver quelques dates précises du récit de Laurent COUAPEL.

J’ai rajouté volontairement ces dates et des explications (en bleues dans le texte) et des paragraphes, pour une meilleure compréhension du récit.

Laurent Louis Ernest COUAPEL est né en août 1895 à Baguer-Pican (Ille-et–Vilaine). Il est incorporé en décembre 1914 pour son service militaire au 25ème régiment d’infanterie de Cherbourg. Il a déclaré être ’’ cultivateur ‘’.

![]()

Sommaire (n’existe pas dans le carnet)

1915 : Les Éparges (Meuse) au

106e RI : Les combats, son empoisonnement

Séjour dans les hôpitaux :

Vittel, Neufchâteau, Lyon

Sept. à déc. 1915 :

Retour au front, bataille de Champagne au 155e RI

Mars à mai 1916 : Verdun : Bois

Bourru, Cumières, la corvée de soupe, l’ensevelissement

Mi-mai

1916 : La permission, la citation et la nomination caporal

24 mai

au 1e juin 1916 : l’attaque de Cumières, la grange

Juin à août 1916 : La fraternisation,

la tête à vache, forêt d’Apremont

Octobre-nov.

1916 : Normandie, Gournay-en-Bray, l’épisode du mauser

Sept.-oct.

1916 : La Somme : le bois de Saint-Pierre-Vaast, la soif, les moutons

La blessure : 11 novembre

1916

Fin

1916, début 17 : Séjour dans les hôpitaux : Bray-sur-Somme, Brest

Mai

1917 : Congé de convalescence d'un mois

Inapte pour

l’infanterie, apte pour être cavalier au 61ème d'Artillerie

Stage

d’artillerie, caserne des Ursulines, Saint-Brieuc

Retour au front,

intégration au 7ème d’artillerie

Juin-juillet

1918 : Agent de liaison des avant-trains au 7e d’artillerie : Aisne

Les Vosges, la grippe

espagnole

Nov.

1918-1919 : L’armistice, l’Alsace, Bordeaux, la démobilisation

![]()

GUERRE DE 1914/1918

Souvenirs bien incomplets après 50 ans d'un soldat de la classe 5

Le 2 août 1914, quand le tocsin a sonné, nous étions à moissonner dans un champ que nous appelions le « Vergerdrean ».

Ça fait un drôle d'effet, nous avions beau nous y attendre, le travail fut fini pour ce jour-là.

Quelques-uns des moissonneurs recevaient leur feuille de route dès le lendemain.

Presque aussitôt, les trains ont commencé à passer bondés de soldats. Les wagons étaient décorés de branchages, avec des inscriptions à la craie : « TRAIN DE PLAISIR POUR BERLIN ». Les mobilisés en pantalons rouges et capotes bleues chantaient comme s'ils allaient à une noce.

Quelques jours plus tard, il y avait changement de musique. Les trains repassaient avec des brancards suspendus contenant des blessés. Les moins atteints, souvent avec un bras en écharpe, étaient aux portières, mais ils n'avaient plus le sourire.

Le premier blessé de nos voisins est rentré chez lui un bras traversé par une balle. Il s'appelait Joseph HUET. Nous allions le voir et le questionner, mais il ne savait pas grand-chose, puis d'autres blessés, des disparus, des morts ont endeuillé la commune.

Nous étions neuf de la classe 15 à Baguer-Pican (*) : Paul BRUNE qui fut ajourné au conseil de révision.

Les huit autres bons pour le service armé :

François DAROT (**), Jean DESLANDES (***), Hippolyte CHAUMONT, André VERGNE, Judicaél LEBELTEL, Auguste MANET, Auguste LOGNONE (****) et moi.

En circulant par la commune, de l'un chez l'autre, nous chantions. Je me souviens de ce couplet :

« Là-bas dans la

plaine, j'entends pleurer (bis)

C'est la voix de

nos soldats blessés qui crient aux armes,

C'est la voix de

nos soldats blessés qu'il faudra remplacer.

Nous les

remplacerons ces braves, ces braves,

Nous les

remplacerons ces braves guerriers. »

La plus grande partie des moissonneurs ayant été mobilisée, le travail ne manquait pas pour ceux qui provisoirement restaient au pays.

Notre père fut à son tour appelé à Saint-Malo, comme sergent-instructeur

Puis le tour de la classe 15 arriva, nous sommes partis le 18 décembre 1914.

Nous avons eu la chance d'être quatre appelés au 25ème d'infanterie à Cherbourg, caserne Proteaux : Hippolyte CHAUMONT, Jean DESLANDES, François DAROT et moi.

Après les adieux aux parents et aux voisins, nous avons embarqué gaiement.

Arrivés le soir à la gare de Cherbourg, nous avons été accueillis par un sergent qui nous a conduits à notre chambre. Nous étions deux affectés à la même escouade : François DAROT et moi. Nous avions comme chef d'escouade le caporal JAILLIER ; comme sergents THOMAS et CHENARD et comme adjudant MERCIER.

(*) : Situé en Ille-et-Vilaine, à

quelques km de Dol-de-Bretagne

(**) : François DAROT a été tué

le 16 août 1917, en Belgique, à Boesinghe. Il faisait

partie, à cette date, du 110eème régiment d’infanterie. Son nom est gravé sur

le monument aux morts de Dol-en-Bretagne. Il est

inhumé à Ypres.

(***) : Jean Baptiste DESLANDES a

été tué le 25 février 1916, au bois Bouchot, dans la Meuse. Il faisait partie,

à cette date, au 272ème régiment d’infanterie. Son nom est gravé sur le

monument aux morts de Baguer-Pican. Il est inhumé à

Lacroix-sur-Meuse (55).

(****) : Auguste LOGNONE est mort

pour la France accidentellement à Troyes (Aube), en tombant de voiture (à

cheval), le 5 décembre 1916. Il était conducteur de voiture au 18e escadron du

train et des équipages. Son nom est gravé sur le monument aux morts de Baguer-Pican. Il est inhumé à Suippes (51).

1915 :

Les Éparges (Meuse) au 106e RI : Les combats, son empoisonnement

Nous avons fait environ quatre mois de classe.

Nous allions faire l'exercice sur les glacis et au tir à La Varde et pour terminer nous avons fait un mois dans les Landes, à St Pierre l’Église, puis revenus à la caserne, notre adjudant nous a demandés s'il y avait des volontaires pour le front.

François DAROT et moi avons levé la main avec d'autres camarades.

Quelques

jours après, nous étions habillés de bleu horizon et nous

partions rejoindre le 106ème régiment d’infanterie dans la Meuse à Rupt.

La première chose qui m'a frappé en arrivant dans ce patelin, ce fut une troupe de soldats qui descendaient des Éparges. Ils avaient de la boue jusqu'à mi-jambe et avaient coupé leur capote à la hauteur d'une tunique pour qu'elle ne traîne pas dans la boue.

Nous sommes tombés dans une escouade où il y avait déjà un gars de La Boussac : PIGEON.

Très gentil, nous avons tout de suite sympathisé. Il était déjà un ancien et nous a un peu mis au courant.

Nous étions arrivés au front les derniers jours d'avril.

Le 1er mai, nous montions en tranchées, dans le bois de Mouilly. En montant en ligne, nous avons entendu siffler les premiers obus qui nous passaient sur la tête pour aller éclater au loin.

Arrivé en ligne dans la nuit, le caporal m'a emmené quelque part dans le bois relever une sentinelle pour deux heures de faction. J'avoue que j'étais complètement désorienté. Les fusées éclairantes, l'éclatement des obus plus ou moins rapproché : s'il m'avait fallu retrouver ma tranchée seul, j'en aurais été incapable.

Au bout de deux heures, j'ai été relevé.

Le lendemain, nous avons été désignés François DAROT et moi, pour être camarades de combat. Il fallait que l'un des deux soit au créneau.

Le deuxième jour, j'ai vu le premier tué : notre caporal étant sorti de la tranchée pour satisfaire un besoin, a reçu une balle dans la tête.

Dans le courant de l'après-midi, le lieutenant et le sous-lieutenant sont passés dans la tranchée demandant un volontaire pour grimper sur un arbre. Ils supposaient que la balle qui avait tué le caporal le matin, avait été tirée de la tranchée qui était à environ 80 mètres de nous.

Le but, en grimpant sur un arbre, était de se rendre compte si cette tranchée était occupée en permanence, ou si l'ennemi n'y venait qu'en patrouille. Je me suis proposé et j'ai réussi à grimper sur un gros hêtre d'où il y avait une bonne visibilité sur la tranchée en question.

Pendant 1h30 ou 2h00, j'ai regardé de mon mieux si je voyais quelque chose bouger, mais n'ayant rien constaté, il faisait chaud, je n'avais pas beaucoup dormi les nuits précédentes, je fermais les yeux malgré moi. Pour ne pas m'endormir, j'ai sorti mon couteau et j'ai commencé à graver mon nom sur l'écorce de l'arbre. J'étais occupé à cette opération quand le sous-lieutenant BASIRE (*) est survenu et m'a prié de descendre.

Il m'a demandé si j'avais constaté quelque chose.

Sur ma réponse négative, il m'a dit que ce n'était pas étonnant étant occupé à autre chose qu'à faire ce qu'i1 m'avait commandé. Ce compliment m'a un peu refroidi.

(*) : Il s’agit du sous-lieutenant

SCHIRTZ DE BASIRE, de la 11e compagnie (composition du 106e RI rédigé dans le

JMO)

Le secteur n'était pas mauvais, mais il y avait cette particularité que je n'ai jamais vue ailleurs.

Quand une sentinelle tirait un coup de fusil, instantanément, tout le monde était au créneau et commençait à tirer. Il en était de même des Allemands, ce qui faisait une pétarade qui durait quelque fois une demi-heure. La première fois que j'ai vu cela, je croyais bien que nous étions attaqués, mais il n'en était rien.

Les coups allaient en diminuant, puis tout rentrait dans le calme.

Nous avions comme adjudant, un boulanger dans le civil, du nom de FUSIL. Il avait un nom prédestiné car il était tireur d'élite.

Nous avons été relevés après une quinzaine de jours de tranchées.

Nous étions au repos dans un village où il y avait encore des civils.

C’était calme, mais les cantonnements étaient affreusement sales. Depuis qu'ils étaient occupés par des soldats, je crois que la paille n'avait jamais été changée. C'était en grabats et plein de vermines, si bien qu'au bout de quelques jours, nous étions dévorés par les poux.

Les anciens commençaient à s'y habituer. J'en ai même vu qui en détenaient dans de petites boîtes et à l'heure de la récréation, ils pariaient une tournée avec un copain.

Le jeu consistait à étaler un journal avec un petit cercle au centre. Dans ce petit cercle, ils plaçaient deux poux : un gros noir et un petit rouge, car il y en avait au moins deux espèces. Les noirs avaient les pattes plus longues, mais les rouges étaient plus nerveux. Les chances étaient à peu près équilibrées. Celui dont le pur-sang atteignait le premier la lisière du journal avait gagné la tournée.

Nous faisions des marches tous les deux jours.

Vers 3 heures du matin, il y avait alerte et comme nous ne savions pas si nous reviendrions au cantonnement, nous étions forcés de prendre tout notre barda : fusil, cartouches, grenades, sac au complet avec à l’intérieur : linge de corps, conserves alimentaires, et à l'extérieur : souliers de repos, couverture, peau de mouton, toile de tente, gamelle, outils.

Il fallait compter 40 kg. Nous partions avec un quart de jus dans le ventre et revenions à l'heure de la soupe, avec 30 kilomètres dans les jambes.

A l'entrée du village, au retour de la marche, le général entouré de son état-major nous attendait. Il fallait se mettre au pas cadencé, alors que nous avions du mal à traîner nos godillots. J'avais comme petit outil une serpe, elle m'avait été volée. Le sous-lieutenant DE BAZIR, chef de ma section (*), me dit :

« Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est d'en faucher

une autre ».

N'étant pas né voleur, cela me répugnait.

(*) :

Cet élément est important, le sous-lieutenant SCHIRTZ DE BASIRE étant de la 11e

compagnie, 3e bataillon, nous pouvons en conclure qu’à cette époque Laurent

COUAPEL était de cette compagnie

Cependant, le lendemain, nous étions en marche et passions à côté d'un cantonnement de soldats. L'un d'eux était occupé à couper du bois avec une serpe. Il avait planté son outil sur le billot, s'était écarté de quelques pas et regardait dans nos rangs pour voir s'il y avait des gars de connaissance.

Le sous-lieutenant DE BAZIR, qui marchait en tête de section, me désigne la serpe de la main. Je me trouvais juste en face, j'attrape la serpe et la mets sous ma cape.

Le reste de la journée, nous ne faisions pas grand-chose.

En plus, des camarades déjà cités, j'avais fait la connaissance d'un gars des environs de Guingamp qui était aussi à mon escouade. Il s'appelait Louis COEURET.

Au retour d'une marche où nous avions absorbé de l'eau puisée dans un puits où il y avait des cadavres, beaucoup ont été pris de coliques. (*)

J'étais du nombre.

(*) Un

camarade de Laurent a écrit après son départ qu'il avait été retiré les

cadavres de trois soldats allemands du puits où ils avaient puisé de l'eau

Le lendemain matin, nous avons passé la visite. Le major qui m'a ausculté était un commandant. Il avait à ses côtés trois autres médecins d'un grade inférieur.

Quand il eut fini de m'examiner, après m'avoir posé quelques questions, il s'est adressé à ses aides et leur a dit :

" Voilà un gars de la campagne, bien bâti et solide. Il est crevé, ils les crèvent ces jeunes gens "

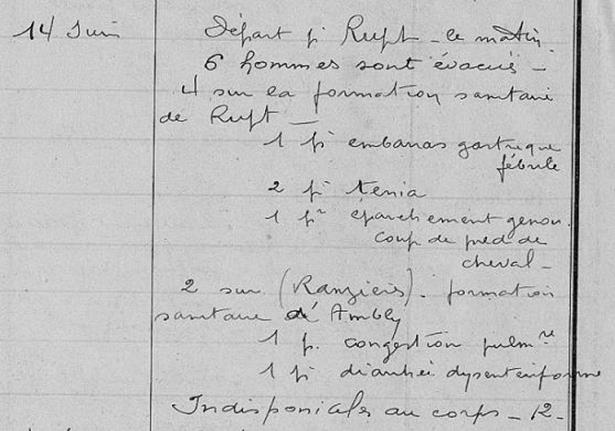

Évacué,

sur ma fiche, il y avait inscrit : ‘’

Embarras gastrite, courbature fébrile ‘’.

Extrait du journal des Marches et Opérations, service santé

du 106eRI

1ère étape :

Verdun, là, nous avons eu du bouillon de légumes à boire à satiété, ça m'a fait beaucoup de bien.

2ème étape :

Contrexéville, j'ai été hébergé dans un hôtel transformé en hôpital. Nous étions traités comme des rois (hôtel de la Source).

Séjour

dans les hôpitaux : Vittel, Neufchâteau, Lyon

Le matin, la patronne de l'hôtel nous faisait la toilette et nous parfumait à l'eau de Cologne. Sur la table de nuit, il y avait une petite bouteille de malaga.

La nourriture était excellente. Nous buvions aussi de l'eau de la source.

J'y suis resté huit jours.

Puis j'ai été à Vittel, deux jours.

Ensuite à Neufchâteau, c'était un hôpital militaire. J'ai trouvé du changement avec Contrexéville, d'ailleurs, j'avais de la fièvre. Nous n'avions que du liquide : lait et eau. La maladie s'était déclarée, j'avais la typhoïde, ainsi que toute la chambrée.

Quand la température montait trop haut, les infirmiers portaient le malade sous une douche d'eau froide. Mon camarade de lit y était passé. Il m'a dit qu'il préférait mourir plutôt que d'y retourner.

Au bout de trois semaines passées à Neufchâteau, j'ai été dirigé sur Lyon où je suis resté une dizaine de jours dans un dépôt de convalescents.

Nous étions très bien nourris.

Nous étions libres de sortir et avec quelques camarades, nous avons visité la ville.

Il y a Notre Dame de Fourvière qui est très bien, le jardin d'acclimatation dans un très beau décor approprié à leurs mœurs : des cavernes avec des cataractes. Il y avait également des crocodiles allongés sur le sable à côté d'une mare. Ils étaient aussi immobiles que des troncs d'arbres et pour les faire bouger, nous leurs jetions de petits cailloux.

Quand un caillou leurs tombait dessus, ils ouvraient un oei1et c'était tout. Il y avait aussi un loup, un zèbre, beaucoup de daims et plusieurs autres animaux, dont je me souviens moins bien.

Pour nous désaltérer au cours de nos promenades, nous achetions un litre de vin rouge et une bouteille de limonade : 6 sous le vin et 4 sous la limonade.

J'ai obtenu un mois de convalescence à passer à la maison.

Avec un camarade, je suis passé à paris. Nous y sommes restés 24 heures. Nous avons vu la Tour Eiffel, les Invalides, la Grande Roue, l'Arc de Triomphe, le Jardin des Plantes et d'Acclimatation.

Puis vint l'arrivée à la maison avec le plaisir de se retrouver en famille.

Je n'étais pas complètement rétabli mais le lendemain de mon arrivée, i1 y avait l'étable à curer et ce n'était pas une petite corvée. Le fumier arrivait à hauteur des mangeoires et l'équipe n'était pas forte. Je les ai aidés en prenant une bonne suée.

Le lendemain, j'étais parfaitement remis. Pendant ma convalescence, j'ai reçu une lettre de François DAROT qui m'annonçait que Théophile DESSENS (*) de Broualan s'était fait descendre de l'arbre où j'étais monté dans les bois de Mouilly.

Son corps ayant été ramené, j'ai été à l'enterrement avec

mon frère Ernest qui était en permission.

(*) : Théophile DESSENS est mort à l’hôpital de Ligny-en-Barrois le 7 juillet 1915. Il faisait partie du 106e RI. Son nom est gravé sur le monument aux morts de Brouala.

(**) Ernest Laurent COUAPEL (1896-1957) survivra à

la guerre.

Sept. à déc. 1915 :

Retour au front, bataille de Champagne au 155e RI

La convalescence écoulée, j'ai rejoint un fragment du 106ème à Saint-Aubin-du-Cormier.

Là, j'ai retrouvé un camarade du front : Louis COEURET.

Nous cantonnions au bureau de tabac et nous allions faire l'exercice au camp. Nous n'étions pas malheureux et avions beaucoup de liberté.

Pendant ce stage, j'étais parti un soir avec un vélo qui n'avait que le cadre et les roues, sans permission. J'avais fait un tour à Baguer-Pican revoir les parents et amis. J'étais rentré le dimanche soir pour l'heure de l'appel.

Le moment de retourner au front est venu.

Nous sommes partis pour Vitré nous faire équiper à neuf. Comme nous devions faire la route à pied, le copain Louis COEURET qui avait sa cousine mariée au notaire du Val-Dize, m'avait proposé, si nous trouvions une voiture, de devancer la troupe pour lui dire bonjour en passant.

Un boucher, qui justement s'y rendait, nous a offert une place, ce qui nous a permis de gagner une bonne heure sur le convoi. Sa cousine nous a très bien reçus. Nous avons fait la collation, le repas avait été très gai.

Au moment du départ, mon ami s'est mis à pleurer et a dit à sa cousine :

« Je te dis adieu, car je ne reviendrai pas. »

Nous avons rejoint le détachement à Vitré. Nous y avons passé une huitaine où nous n'avions pas grand-chose à faire.

J'avais mon oncle et parrain, l'Abbé François COLICHET, Recteur à Vergeal. (Environ 12 kilomètres de Vitré).

Un jour, j'invite le camarade Louis à venir avec moi voir l'oncle. Nous avons emprunté deux vélos à un garagiste. Nous n'étions pas très bien tombés car l'un des vélos avait un guidon rigide. Nous le prenions chacun à notre tour, c'est fatigant un guidon qui ne tourne pas.

Pour revenir, ça allait un peu mieux, l'oncle nous l'avait arrangé.

Nous avions été très bien reçus, nous avions déjeuné en compagnie de l'oncle et d'une jeune fille qui était son invitée : le repas avait été très joyeux.

Au moment de se quitter, Louis s'est encore mis à pleurer et il a répété ce qu'il avait dit au moment de quitter sa cousine :

« Adieu, Je ne reviendrai pas. »

Nous le consolions de notre mieux en lui disant qu'il se faisait des illusions.

Bref, le départ pour le front est arrivé.

Nous étions du 106ème d'infanterie. Nous partions en renfort au

155ème d'infanterie. (*)

Nous arrivions au front le 20 septembre 1915.

(*) Le JMO du 155e RI signale que le 23 septembre

1915, un renfort de 178 hommes arrive au régiment, mais sans donner leur

provenance. Safiche matriculaire indique qu’il est

affecté au 155e RI le 17 septembre 1915

Le 22, nous montions en tranchées pour la grande bataille de Champagne. Notre secteur était face à Saint-Soupplet.

Arrivés en première ligne, les 75 nous passaient au ras de la tête pour éclater à 100 mètres au moins.

Les 155 et plus gros calibres passaient en miaulant pour aller pilonner les arrières de l'ennemi. C’était un vacarme et un feu d'artifice inimaginable.

Le 24 au soir, un soldat est passé dans la tranchée, demandant à ceux qui voulaient se confesser d'aller voir l'aumônier dans un gourbi à côté. Pour mon compte, J'y suis allé.

Nous savions que l'attaque était pour le lendemain à l'aube, le 25 septembre 1915, une date que je n'oublierai jamais.

A la pointe du jour, le clairon de notre compagnie a sauté sur la tranchée et a sonné la charge.

Nous pensions qu'avec un pareil déluge d'obus, il ne restait personne dans les tranchées adverses. Nous nous étions trompés, car les balles ont commencé à siffler autour du clairon, cependant, il n'a pas été touché. Après le clairon, notre commandant est monté sur la plainte en disant :

« En avant mes enfants »

Presque aussitôt, nous avons croisé des blessés allemands faits prisonniers. En tête, il y avait un commandant, il avait le ventre ouvert et tenait ses entrailles dans ses bras. Un soldat suivait avec un œil arraché qui lui pendait sur la joue et bien d'autres soldats avec des blessures plus ou moins horribles.

Nous attaquions en colonnes par deux. Je marchais à la gauche de mon caporal DUMONT. Nous n'avions pas fait 20 mètres que j'ai entendu une balle le frapper. Il m'a simplement dit :

« Touché »

Il avait reçu la balle dans l'aine.

Nous n'avions pas le droit de nous arrêter à porter des soins aux blessés. Notre commandant qui était à quelques mètres à ma gauche a reçu une balle en séton (*) dans le cou, son ordonnance lui a fait un pansement sommaire et il a repris la tête du bataillon.

En avant de moi i1 y avait notre sergent de section, le sergent GORDON, clown dans le civil, il s'était barbouillé la figure comme au cirque. A chaque bond, nous profitions des accidents du terrain.

GORDON était superbe, il n'a pas baissé la tête une seule fois, pourtant, une balle avait traversé le sommet de son casque, sa capote était trouée par les balles et déchirée par les éclats d'obus, mais il n'arrêtait pas de nous faire rire avec ses pitreries. Finalement, il n'a pas eu une égratignure.

Pour le soir, nous avions avancé de plusieurs kilomètres, mais à la nuit, nous avons arrêté parce que soi-disant nous étions menacés d'être encerclés.

Les officiers, craignant que les tranchées et abris soient minés, nous ont fait allonger derrière le parapet d'une tranchée. Comme nous étions habillés de neuf, nous avions aussi des souliers neufs, mes brodequins me gênant un peu, pour mieux courir le matin de l'attaque, j'avais mis mes souliers de repos avec le haut en toile. J'avais été mal inspiré.

Toute la journée, il était tombé une petite

pluie fine qui m'avait trempé les pieds.

(**)

(*) : Blessure faite par une arme blanche ou par une

balle, quand celle-ci est entrée sous la peau et ressortie sans pénétrer dans

les muscles.

(**) : Le JMO du 155e RI signale que le 25

septembre 1915, au soir, le régiment avait perdu plus de 500 hommes.

La nuit, il y a eu une forte gelée blanche et pour le matin, j'avais les pieds gelés, pas assez pour être évacué, mais assez pour me faire souffrir pendant plusieurs mois.

Le matin, à la pointe du jour, nous avons aperçu quelques Allemands sortir des tranchées en avant de nous et se diriger vers nos lignes sans arme et se constituer prisonniers. Il en est passé un tout près de moi très jeune et très grand, vêtu de la capote grise et du béret rouge. C'était un bel homme qui ne paraissait nullement impressionné de se trouver au milieu de nous.

Dans la journée, nous avons eu le droit de pénétrer dans les tranchées et dans les abris fabriqués par les Allemands. Je n'avais pas vu ça chez nous. Il y avait des abris où loger une compagnie, taillés dans la craie à 7 ou 8 mètres de profondeur, bien étayés et plafonnés avec des lits superposés. Ce n'était pas étonnant qu'ils aient tenu le coup sous le déluge d'obus que nos artilleurs leur avaient envoyés.

Les jours suivants, nous étions en 1ère ligne, je n'étais pas de garde au créneau et je m'étais allongé dans une petite niche que nous creusions dans le bas de la tranchée en prévision des fusants. Justement, il nous arrivait de gros noirs, nous les appelions ainsi à cause du gros nuage de fumée noire qu'ils dégageaient en éclatant.

L'un d'eux, un 155, venait d'éclater à 10 mètres au-dessus de notre tranchée, projetant sa pluie de shrapnell. Presque aussitôt, un soldat est venu me prévenir que mon copain, Louis COEURET était blessé. Il était à une dizaine de mètres de moi.

Quand je suis arrivé à lui, il était nu jusqu'à la ceinture, le major venait de l'examiner et essayait de le consoler en lui disant qu'il avait la bonne blessure. C’était un shrapnell qui lui était rentré au bas de l'omoplate et se dirigeait vers la région du cœur.

Aussitôt qu'il m'a vu, il m'a dit :

« Adieu, j'en ai pour mon compte»

Et en effet, il est mort le lendemain à l'hôpital. Ses pressentiments ne l'avaient pas trompé.

Au bout d'une huitaine, nous avons été relevés et nous sommes descendus au repos dans les baraquements du 106ème au camp de Chalons.

En descendant, nous avons pu remarquer que les cadavres des hommes avaient été enlevés.

A la lisière d'un petit bois de sapins, nous en avions bien laissé une centaine fauchée par les mitrailleuses ennemies.

Mais, si les hommes avaient été inhumés, les chevaux n'y étaient pas. Il y avait là une cinquantaine de chevaux ballonnés qui dégageaient une odeur épouvantable.

Dans les baraques, nous n'étions pas mal. Il y avait une bonne litière de paille fraîche et nous pouvions nous procurer du pinard à Mourmelon où il y avait encore des civils.

Au bout de huit jours, nous avons repris les lignes dans le même secteur où nous avions attaqué.

Dans la nuit du 7 octobre 1915, notre capitaine nous avait emmenés creuser une tranchée. Nous avions travaillé toute la nuit, nous avions enlevé nos capotes et les avions déposées avec nos fusils sur le bord de la tranchée que nous creusions.

A la pointe du jour, il est passé un avion ennemi qui nous a aperçu et signalé. Aussitôt, les 155 percutants nous sont tombés dessus et le tir était bien réglé. Il en est tombé un sur mon fusil et ma capote qui les a pulvérisés.

J'étais à côté du caporal, un jeune engagé de 18 ans. Nous avons été enterrés tous les deux. Les camarades nous ont dégagés.

Je n'avais rien, le caporal non plus ou du moins, nous ne lui avons trouvé aucune trace de blessure, mais il était mort commotionné.

Quelques minutes après, arrive un bataillon du 154ème d'infanterie, commandant en tête, revolver au poing et qui nous interpelle :

« Qu'est-ce que vous foutez là le 155 ! Voulez-vous filer devant nous ou je vous brûle la gueule.

Votre régiment est en train d'attaquer et vous êtes

planqués là ».

Pour ma part, j'avais trouvé ces

mots parfaitement injustifiés.

Nous n'avions pas revu notre

capitaine depuis le soir et n'avions aucun ordre d'évacuer la tranchée que nous

avions creusée.

Cependant, nous avons obéi et sommes partis avec

le 154.

Arrivés en première ligne, les occupants nous ont confirmés ce que le commandant nous avait dit.

Notre régiment avait bien été attaqué et la plus grande partie de nos éléments d'attaque était restée dans les barbelés avant d'avoir atteint la tranchée allemande. Ils avaient été exterminés par nos 75 qui avaient tiré trop court.

Nous sommes restés quelques jours avec le 154e, puis nous avons rejoint le 155e et nous sommes descendus au repos à Vadney à 10 km du camp de Chalons.

Nous avions 30 km d'où nous étions en ligne pour s'y rendre avec tout le bazar sur le dos. Ça faisait déjà une petite marche. Nous étions relevés vers minuit.

Nous arrivions au village vers 10 h 00. Nous mangions la soupe, un bon coup de pinard et nous dormions jusqu'au lendemain matin.

Pendant ce repos, nous couchions dans une grange. Le fermier nous a demandés pour lui d'épandre du fumier. Il y avait deux rangées de fumier dans un champ très long. Nous étions trois.

Arrivés dans le bout du champ, l'un de nous, un breton des Côtes du Nord qui s'appelait LE CREURER, nous dit :

«

Les gars, prenez la rangée là, je vais prendre l'autre ».

Les rangées étaient égales. Je croyais savoir épandre du fumier et mon camarade était du métier aussi. Eh bien, nous en avons eu assez pour arriver au bout en même temps que lui !

Le fermier n'en revenait pas.

Il nous a offerts à dîner, le repas n'avait rien d'extraordinaire, du lard et des choux, mais comme c'était un plat rare pour nous, nous avons bien mangé.

Nous

avons tenu ce secteur pendant quelques mois. (De

septembre à décembre 1915)

Nous tenions les tranchées une huitaine de jours et huit jours de repos à Vadney ou au camp de Chalons dans les baraques du 106ème d'infanterie.

Pendant cette période, le secteur était assez calme, la nuit nous transportions des rondins pour faire des abris où nous placions des barbelés.

Cependant, une nuit où j'étais sentinelle, il est tombé un obus à gaz si près de moi que les copains m'ont emporté sans connaissance. C'était des gaz lacrymogènes.

Au bout de quelques jours, je ne ressentais plus rien.

Une autre nuit où j'étais au créneau, il faisait beau clair de lune, j'aperçois à une trentaine de mètres comme un homme qui aurait été couché dans un trou d'obus et qui de temps en temps relevait la tête pour examiner notre position, et puis finalement je me suis aperçu que c'était tout simplement un lapin qui baissait la tête pour brouter et se redressait ensuite.

Je profitais d'un moment où il était bien dressé pour lui envoyer une balle.

Il est resté sur place. J'ai demandé au sergent de prévenir les camarades et je suis parti le chercher en rampant. Au moment où je ramassais le lapin, une balle m'a sifflé aux oreilles, tirée de notre tranchée. Le sergent n'avait pas prévenu assez loin, mon gibier avait failli me coûter la vie.

Un jour de neige, il faisait très froid, il passait des oies sauvages, une bande est passée assez près, nous les avons tirées, l'une est tombée, mais dans les lignes allemandes.

Juin à août 1916 : La

fraternisation, la tête à vache, forêt d’Apremont

Cette période est mal placée dans le temps, Laurent c’est

trompé. Volontairement j’ai indiqué la bonne date (juin à août 1916)

Nous avons quitté ce secteur (*) pour prendre les lignes au Ravin de la Source et puis à la Tête à Vache où nous étions, la vallée était profonde et nous étions d'un côté et les Allemands de l'autre.

Cependant, il y avait un endroit où les lignes étaient très rapprochées, si bien que des français qui parlaient allemand, ou le contraire, ont engagé une conversation. Puis, il y a eu des échanges de chocolat, de cigares, de biscuits, c'était la bonne vie.

Mais un jour, (c'était des Bavarois), ils nous ont prévenus :

« Demain, nous sommes

relevés par un régime de Prussiens, vous échangerez autre chose que des cigares

».

(*) : L’historique du régiment indique que :

« Du

1er au 12 juin, le régiment est au repos à Rupt-aux-Nonnains ; de là, par Sorcy (Sorcy-Saint-Martin,

Meuse), il monte en secteur à la Tête-de-Vache, le 19 juin ; secteur assez

calme, sauf quelques bombardements de première ligne par engins de

tranchées. »

Nous pouvons donc situé la date de cette fraternisation avec

exactitude, en juin 1916, et le lieu « la Tête-à-Vache », en forêt d’Apremont, secteur de Saint-Mihiel (Meuse)

En effet, ils ont commencé par nous envoyer des

obus de canons des tranchées, des tuyaux de poêles, des mines à retardement qui

s'enfonçaient tellement profond qu'elles défonçaient les abris.

C’était des engins qui avaient énormément de trajectoire. Nous les voyons en l'air et en se déplaçant rapidement, comme la tranchée était très sinueuse, nous réussissions à mettre un pare-éclats entre nous et l'éclatement. Mais comme ce petit jeu durait toute la journée, ça devenait démoralisant.

Dans ce secteur, nous faisions beaucoup de corvées de troncs de sapins pour étayer et fabriquer des gourbis.

Un soir, au retour d'une de ces corvées, j'étais rentré dans notre sape, dehors il y avait de la neige et il faisait très froid. A l'intérieur de l'abri, il faisait une bonne chaleur, nous avions dégoté un vieux poêle avec un peu de charbon.

Aussitôt couchés, nous nous sommes endormis.

Heureusement que tous ne dormaient pas, car nous avons été intoxiqués. Après avoir donné de l'air, ceux qui étaient éveillés ont eu beaucoup de peine à nous réveiller.

Dans ce secteur aussi, il y avait des petits postes très rapprochés les uns des autres. Échange de bons procédés, nous creusions un couloir souterrain jusque sous le poste ennemi. Nous y placions une mine et si les occupants ne nous avaient pas détectés à temps, ils auraient fait un vol plané.

En avant de notre tranchée, il y avait de beaux bouquets de chardons prêts à s'envoler.

Le matin, alors que j'étais en sentinelle au créneau, nous faisions un carton, histoire de se faire la main. Après avoir effeuillé un chardon, nos balles allaient se perdre dans les lignes ennemies.

Août 1916 : Vosges

En quittant ce secteur, nous avons été à Notre Dame de Lorette dans les Vosges.

C'était un secteur très calme, les lignes étaient très éloignées les unes des autres. Cependant, en arrivant dans ce secteur, nous suivions une tranchée, je remarquai un créneau très haut placé, il y avait une petite esplanade pour s'y rendre, je sautais en vitesse pour ne pas perdre ma place. J'avais à peine eu le temps d'y jeter un coup d’œil, qu'une sentinelle que je n'avais pas remarquée me tire vivement en arrière, en me disant :

« Attention, il y a un

fusil braqué ».

Ce qui veut dire que dans la tranchée allemande qui était à 3 ou 400 mètres, il y avait un fusil sur chevalet et ils arrivaient à faire passer une balle par le créneau, très souvent, peut-être même toutes les minutes. Comme de juste, ce fusil avait été braqué pendant qu'ils occupaient cette tranchée.

Nous sommes arrivés à la place que nous devions occuper. C'était dans un bois.

Il y avait en fait d'abris des trous individuels ou à deux, à environ un mètre de profondeur, bourrés de paille et recouverts d'une toile de tente. Pour les repas, nous avions une table en plein air. Il arrivait de temps en temps un 77, mais ce n'était pas grave. Nous avions un poste avancé que nous occupions à tour de rôle.

Les tranchées étant éloignées, il y avait toutes les nuits des patrouilles entre les lignes. Quand deux patrouilles se rencontraient, il y avait échange de coups de feu et souvent, il y avait des prisonniers.

Il arrivait aussi que les postes avancés fussent attaqués.

Pour parer à toute surprise, nous avions tendu de petits fils de fer, à 50 mètres environ en avant du poste et à 10 cm au-dessus du sol. Ces fils étaient reliés à l'intérieur du poste à des boîtes de conserves. Aussitôt que quelqu'un touchait au fil, les boîtes se mettaient à carillonner.

Le cas s'est produit une nuit où j'étais au poste. Nous avions un caporal comme chef de poste qui était tout nouveau au front. Aussitôt, il nous a dit :

« Tirez les gars ».

Mais quelques anciens lui ont

fait remarquer :

« Et si c'est quelqu'un des nôtres?»

Nous nous sommes mis en position de tir, avons manœuvré la culasse des lebels pour faire comprendre aux arrivants que nous étions prêts à les recevoir. Puis nous avons crié la formule d'usage :

« Halte-là ! Qui vive ! »

Aussitôt, ça a été un vrai

concert :

« Ne tirez pas, nous sommes du 154, nous sommes perdus »

Alors, nous leur avons dit d'avancer.

Quelques secondes après, ils sautaient dans notre poste où ils nous contaient leur aventure (ils ne savaient plus s'ils étaient dans nos lignes ou dans les lignes allemandes), après avoir bu un coup de pinard, heureux d'avoir trouvé un point de repère.

Nous ne sommes pas restés longtemps dans ce

secteur (*), la bataille de

Verdun était déjà en train de se préparer. (**)

(*) : 1 mois

(**) : En fait, je pense que Laurent s’est trompé sur

la date de son « séjour » à Verdun : le régiment est parti dans

la Somme de septembre 1916 jusque fin 1916, et cette période de la bataille de

Verdun est à placer de mars à mai 1916. D’ailleurs, il le confirme plus loin

dans son texte en citant « le vendredi Saint 1916 »

Mars

à mai 1916 : VERDUN : Bois Bourrus, Cumières, le coup de main, la

corvée de soupe, l’ensevelissement

Le JMO indique que le régiment arrive à Germonville

le 12 mars 1916.

Nous y sommes arrivés par Germonville, Froméréville, le bois Bourru, Chattencourt et Cumières : il n'y avait pas longtemps que les habitants avaient évacué.

Pour moi, j'étais logé chez un notaire, tous les papiers étaient épars. Quant aux maisons, quelques-unes avaient des trous d'obus, mais beaucoup étaient encore intactes.

Notre premier stage n'a pas été trop dur. Nous allions nous reposer dans le bois Bourru où nous couchions à même la terre.

Un matin au réveil, j'allumais une pipe. J'entends un avion allemand qui nous survolait - nous les reconnaissions bien au bruit - et aussitôt, j'entends une bombe descendre. Je m'aplatis sur le sol.

Il y a eu une énorme déflagration, les mottes de terre et les morceaux de bois retombaient tout autour, mais aucun ne m'a touché. Il y avait plusieurs morts et blessés parmi nous. Une deuxième bombe est tombée sur des échelons d'artillerie qui se trouvaient sur l'autre versant à quelques centaines de mètres de nous.

A ce moment, nous avons aperçu un chasseur français qui descendait des nuages en piqué.

Trois coups de mitrailleuse : tac tac tac et le bombardier allemand était en flamme. Le pilote a sauté sans parachute. Des camarades ont été à l'endroit où il était tombé, il n'était pas beau à voir, cependant, il ne nous a pas fait pleurer.

Pendant ce stage, au bois Bourru, nous avons eu la visite d'un capitaine d'artillerie, bel homme, grand brun qui allait parmi nous, d'un groupe à l'autre, offrant des cigarettes et posant pas mal de questions plutôt indiscrètes qui nous ont paru suspectes.

L'un de nous a prévenu notre commandant qui l'a appréhendé : c'était un espion allemand.

La deuxième fois que nous avons repris les lignes à Cumières, c'était à environ 150 mètres en avant du village, à droite de la route qui monte au bois des Corbeaux, il y avait 20 centimètres d'eau dans la tranchée.

J'avais comme camarade de combat un nommé ROBIN de la classe 16, tout nouveau au front. Il était sympathique, nous nous entendions bien. Je lui proposais d'aller dans le village chercher quelque chose pour mettre sous nos pieds. Nous avons trouvé une armoire, nous avons pris chacun notre battant, c'était épatant.

Bout à bout, ça faisait une belle petite plate-forme où nous allonger tous les deux, mais c'était dur. En revenant du village, nous avions repéré des meules de foin et de paille. Nous sommes descendus une deuxième fois en chercher chacun un ballot. Alors là, c'était idéal, nous étions couchés comme des rois. Mais, nous avions fait des envieux.

Tout de suite, nous avons eu des imitateurs, un instant après, il y avait tout un va-et-vient entre la tranchée et le village.

Malheureusement, les Allemands ont envoyé une fusée éclairante, quelques-uns ne se sont pas couchés assez vite et ils se sont aperçus du manège. Une volée d'obus incendiaires et les meules de paille et de foin n'étaient plus que des torches.

Cette période de tranchées avait encore été assez calme.

Nous sommes retournés au Bois Bourru pour quelques jours, puis nous sommes repartis toujours dans la même direction.

La nuit, nous traversions le Bois Bourru par la route.

Tout à coup, d'énormes détonations nous ont jetés dans la rigole, c'était des pièces de 155 qui étaient en batterie tout au bord de la route et que nous ne savions pas là.

Ils venaient d'ouvrir le feu ; ce n'était pas dangereux, mais ils nous avaient surpris.

A la sortie du bois, il y avait une ferme que l'on prétendait habitée. Quand nous arrivions là, nous étions sûrs d'avoir des gaz.

Ce jour-là, j'avais sans doute mis mon masque trop tard, j'avais déjà eu des émanations et j'ai beaucoup souffert. Au bout d'un certain temps, j'ai été obligé de le retirer, ce qui n'arrangeait pas les choses.

Après avoir traversé Cumières, nous avons pris une tranchée, toujours à droite de la route, mais un peu plus haut et peu à droite que la fois précédente. Nous avions encore de l'eau, environ 10 cm, mais nous n'avions plus nos battants d'armoire et la nuit était glaciale.

Pour mon compte, J'avais mis mon sac sous mes pieds avec tout ce qu'il contenait, linge et vivres de réserve, pour ne pas avoir les pieds gelés, comme j'en avais déjà fait l'expérience à la bataille de Champagne.

La deuxième nuit, notre chef de section, l'adjudant MAX, un alsacien, nous propose d'essayer de faire des prisonniers. L'opération consistait à attaquer un poste avancé ennemi par surprise. Nous sommes partis au début de la nuit, presque au départ, l'un de nous a marché sur un tas de grenades.

L'une a explosé, il y a eu un mort et des blessés.

Il faisait noir comme dans un four, nous avons commencé à marcher sur des cadavres.

Quand il y avait une fusée éclairante, nous nous fichions à plat ventre, les tranchées étaient complètement bouleversées. Là, il y avait une baïonnette qui sortait de terre, à côté, il y avait une main, plus loin c'était un pied et une tête des cadavres déformés, hachés, si bien qu'aussitôt, la fusée éteinte, nous ne pouvions pas faire autrement que de marcher dessus.

Enfin, nous sommes arrivés à proximité du petit poste que nous devions attaquer, il se trouvait à l'orée du Bois des Corbeaux Je vois encore notre adjudant, très grand, brun, très fort, il portait des lunettes.

Hélas, Je le voyais pour la dernière fois. Il nous a dit :

« Restez»

Il a pris seulement deux hommes avec lui.

« Nous allons essayer de

surprendre la sentinelle et vous viendrez ensuite ».

Une minute ne s'est pas écoulée. Nous avons entendu une détonation et aussitôt les deux hommes qui l'accompagnaient sont rentrés, nous disant :

« Il a reçu un pétard de

cheddite en pleine figure »

L'opération était terminée et manquée. Nous avons repris le chemin de notre tranchée.

Vers Vaux et Douaumont, le canon n'arrêtait pas, c'était un roulement continuel.

Après s'être reposé quelques jours au Bois Bourru, nous avons repris les lignes, mais cette fois à gauche de la route qui monte de Cumières au Bois des Corbeaux.

Les premiers jours de notre stage furent assez calmes.

Mon tour de corvée de soupe étant arrivé, avec cinq ou six camarades, nous avons été au rendez-vous des cuisines. Ce rendez-vous avait lieu habituellement vers minuit, mais les cuisines ayant été canardées en cours de route, nous avons touché le ravitaillement beaucoup plus tard, si bien qu'arrivés à Cumières, il faisait jour.

Vu que nous avions un certain parcours à faire à découvert, nous sommes allés voir le commandant qui était dans une cave à l'entrée du village, pour avoir son avis. Il nous a dit :

« Je vais essayer »

Il était porteur des bidons de pinard. Il a bien fait 50 mètres sans être inquiété, à la pointe du jour, les sentinelles se relâchent un peu.

Bref, au bout de 50 mètres, les Allemands ont commencé à tirer.

Il a encore fait quelques mètres en essayant de courir, ce qui n'était pas facile avec sa charge, puis voyant que ça devenait trop dangereux, du fait que la route allait en montant, la profondeur d'eau était beaucoup moindre qu'au départ, il a sauté dans le boyau. Je pense, d'après ce que j'en ai vu après, qu'il devait avoir pied.

J'étais porteur du pain.

J'en avais bien une douzaine de boules en bandoulière dans une toile de tente. Nous nous sommes dit qu'avec le pinard et le pain, les quelques boîtes de conserve et le chocolat que les copains ont dans leur musette, si je réussis à passer, ils ne vont pas mourir de faim.

Je m'engage donc sur la route, mais forcément, les Allemands avaient compris.

Tout le monde était au créneau, le doigt sur la gâchette. Je suis chasseur, mais croyez-moi c'est beaucoup plus agréable d'être le chasseur que le lapin.

Je n'avais pas fait deux mètres que les balles mordaient la route devant moi et derrière. J'essayais de courir, mais pas moyen avec ma besace. J'ai senti le vent d'une balle qui m'a rasé la figure, tant pis pour le bouillon, j'ai sauté dans le boyau. Je n'avais pas pied et l'eau n'était pas chaude.

Enfin en mettant une main de chaque côté du parapet, mes boules de pain flottant derrière moi je réussissais à avancer. Quand je suis arrivé à la hauteur d'où mon prédécesseur avait sauté, j'avais pied, ça allait mieux, mais j'étais à droite de la route et la tranchée que nous occupions était à gauche.

Par conséquent, il me fallait traverser la route. Il y avait bien un passage souterrain, mais il était plein d'eau. Enfin, j'ai risqué le coup, j'ai essuyé une bonne rafale qui ne m'a pas touché.

Arrivé au but, avec quelque linge sec que

j'avais dans mon sac et que les copains m'ont passé, j'ai réussi à me changer,

c'était le vendredi Saint 1916. (*)

Le reste de la corvée qui avait les bouteillons de soupe et de rata n'a pas passé. Nous avons donc cassé la croûte avec ce que nous avions.

A peine terminé, les Allemands qui savaient exactement où nous étions du fait qu'ils nous avaient vus porter la soupe, nous ont servi le dessert sous forme d'obus de gros calibre.

C'était tellement bien ajusté qu'à chaque éclatement, Il y avait un bout de tranchée à s'écrouler.

Pour ma part, j'avais été enterré, cependant, avec l'aide des copains, j'en suis sorti vivant. (**)

Malheureusement, beaucoup ont été enterrés pour de bon.

(*) : 24 avril 1916.

(**) : Le JMO signale 8 tués et 7 blessés, mais sans

donner la cause.

Le soir, nous avons eu la relève.

Comme nous nous croisions avec nos remplaçants, plusieurs nous demandaient si la place n'était pas trop mauvaise, nous répondions, ça va, pour ne pas les décourager, mais s'ils ont été servis comme nous, je les plains.

Mi-mai 1916 : La permission, la citation et la

nomination caporal

Arrivé à l'arrière (*), je suis parti en permission, ça faisait environ quinze jours que je n'étais pas rentré. Mes parents avaient changé de ferme, ce n'était plus Lerguer, mais La Bazillais-en-Lourmais. (**)

Personne n'était prévenu à la ferme, je me suis dit :

« Je vais leur faire

une surprise ».

J'arrivais de la gare de Bonnemain par la traverse, par derrière les bâtiments, je rentrais dans la grange par une porte de derrière et arrivé à la porte de devant, je voyais ce qui se passait dans la cour, il faisait beau, Ils venaient de manger la soupe, ils étaient assis à la porte pour prendre le frais.

Personne ne m'avait vu, mais j'avais compté sans le chien ‘’ Rapide ‘’ qui m'a tout de suite éventé et qui est venu me trouver en me bondissant dessus joyeusement.

Alors, je suis sorti, après les premières effusions passées, je voyais bien que papa n'était pas tranquille, ce n'était pas normal d'avoir deux permissions si rapprochées. Je lui ai fait voir ma permission, une citation et ma nomination de caporal, après ça allait.

Comme de juste, j'ai fait des surprises ailleurs que chez nous.

J'ai profité de ma permission pour visiter les amis de Baguer-Pican. Il y avait entre autre une famille qui était nos voisins avant le déménagement, que j'estimais beaucoup. Elle se composait du père, de la mère et de deux filles :

Marie et Émilie, l'aînée était tout pour moi (***)

Je n'écrivais pas beaucoup. Le plus souvent possible à mes parents, à la famille que je viens de citer, à mon parrain, à ma marraine et aux oncles et tantes.

(*) : Vers mi-mai 1916, le régiment était retiré des

premières lignes et stationnait à Bar-le-Duc

(**) : La Bazillais-en-Lourmais

est une grande ferme qui existe encore de nos jours. Voir ici.

(***) : Marie JOURDREN deviendra son épouse le

31 mai 1927.

24 mai au 1e juin 1916 : l’attaque de Cumières, la

grange

La date exacte a

été retrouvée dans le JMO : le 24 mai 1916, le 155e RI arrive au bois

Bourrus

Cette permission a dû se passer sans histoire.

Quand je suis rentré, le régiment était à peu près reformé, à la place de l'adjudant MAX, comme chef de section, nous avions le sous-lieutenant DE CHAMPORIN et comme demi-section, le sergent LOMBARD, un mineur du Nord. Le comte de CHAMPORIN était très bon avec nous. Ceux qui nous avaient relevés avaient perdu Cumières, et nous avions à charge de le reprendre.

Nous avions passé la journée dans le Bois Bourru.

Le soir, nous avons pris la direction de Cumières, après avoir traversé le bois, nous prenions la route de CHATTENCOURT, à notre droite, il y avait une ferme, à cet endroit, il y avait toujours des gaz, quand l'ordre est arrivé de mettre les masques.

J'en avais déjà respiré, nous avons reçu une volée d'obus, nous nous sommes mis à l'abri dans des trous au bord de la route.

Je ne pouvais plus endurer mon masque, Je l'ai enlevé, mais comme le gaz est plus lourd que l'air, il y'en avait dans le trou, J'ai été sérieusement incommodé.

Arrivés à environ 100 mètres du village, nous avons commencé à creuser une tranchée, pour ma part, J'étais arrivé à 80 centimètres de profondeur quand un 88 Autrichien a éclaté à 50 mètres, instinctivement, nous avons fait un plat ventre, aussitôt, il en arrive un deuxième à 50 centimètres de mon dos sur le bord de la tranchée que je venais de creuser.

J'ai été recouvert de souffre et de terre, mais pas une égratignure, si c'était le premier qui était tombé à la place du deuxième, j'aurais été haché comme de la chair à saucisse.

Voyant que nous étions repérés, nous avons évacué la position et sommes retournés au Bois Bourru où nous avons passé la journée, la nuit venue (*), nous avons repris la direction de Cumières, cette fois pour essayer de le reprendre, l'attaque devait se faire par surprise, sans aucune préparation d'artillerie, ma compagnie devant aborder le village par la route, une autre compagnie, capitaine CARRIERE, devait attaquer par derrière la voie ferrée, c'est-à-dire par le flanc droit. (**)

Arrivés à 30 ou 40 mètres des premières maisons, un ordre est arrivé :

« Première section, en

avant ».

A peine étaient-ils engagés entre les deux premières maisons, qu'un feu croisé de mitrailleuses les a tous couchés là, sauf un qui est revenu nous donner le résultat, en même temps il est arrivé un mitrailleur de notre compagnie qui nous a dit :

«

Le commandant nous a fait braquer nos mitrailleuses derrière vous et

nous avons ordre de tirer si vous reculer ».

(*) : C’est exact, l’attaque a débutée de nuit, à 21 h., le 26 mai 1916

(**) : Tout à fait exact. Quelle mémoire après 50

ans !

A ce moment, l'ordre est donné à la deuxième section de foncer, ils devaient jeter des grenades par les fenêtres d'où étaient parties les rafales de mitrailleuses, mais il faut croire qu'elles étaient bien abritées, car la deuxième section a subi le même sort que la première.

Je faisais partie de la troisième section, c'était notre tour.

A ce moment, le mitrailleur qui était venu nous dire qu'ils avaient mis en batterie derrière nous sur l'ordre du commandant de bataillon est revenu et nous a dit :

« On vient d'emmener le

commandant, il était fou »

Notre chef de section, le lieutenant DE

CHAMPORIN, m'attrape et me dit :

« COUAPEL, allez donc

voir ce que fait la compagnie du capitaine CARRIERE de l'autre côté de la voie

ferrée ».

Je traverse la voie

ferrée et je tombe sur la compagnie CARRIERE, le capitaine m'a dit

aussitôt :

« Dites à votre chef de section que vous venez avec nous ».

Ma mission accomplie, nous avons donc rejoint la compagnie CARRIERE. J'assistais à la rencontre des deux officiers. Le capitaine CARRIERE dit à notre lieutenant :

« Nous n'avons pas

attaqué, mais nous allons le faire tout de suite et vous viendrez avec nous ».

Notre lieutenant a

répondu :

« Attaquez si vous voulez, mais nous n'irons pas avec vous, notre compagnie est assez décimée».

Et à nous :

« Venez les gars »

Il y avait devant nous une ferme isolée ou plutôt les décombres d'une ferme. Nous allons essayer de déloger les Allemands qui l'occupent et s'y abriter pour la journée. Nous avons réussi sans mal.

Il y avait parmi les ruines, un hangar qui abritait des outils agricoles.

Ce hangar était encore en assez bon état, nous y sommes rentrés, à ma gauche, j'avais un gars du Nord, déjà d'un certain âge qui parlait difficilement le français. Il tire un coup de fusil en disant :

« Je te le ravigote ».

En regardant dans la direction où il tirait, nous voyons des soldats allemands à la file indienne qui passaient à découvert, la tranchée qu'ils suivaient était obstruée à un certain point par les brèches d'un mur, toute la section l'a imité. Je vois encore notre lieutenant debout, appuyé sur sa canne, regardant le résultat de notre tir.

A ce moment, il reçoit une balle dans la tempe gauche. Une balle bien ajustée, car il n'avait été tiré qu'un coup de fusil et ce coup était parti du village qui était bien à 200 mètres à notre gauche. Il lève les bras et tombe à la renverse raide mort. (*)

Notre sergent lui a enlevé ses papiers et nous l'avons caché dans un petit bout de tranchée recouvert de tôle.

(*) :

Le sous-lieutenant François André Julien Louis VINCENT-LEFEBVRE DE CHAMPORIN,

du 155ème régiment d’infanterie a été tué le 28 mai 1916, comme l’indique sa

fiche.

L'un de nous ayant trouvé une énorme andouille et des biscuits secs dans la musette d'un soldat allemand qui avait été tué le matin, ça nous a permis de casser la croûte, autrement, il aurait fallu serrer la ceinture d'un cran, car il n'était pas question de ravitaillement où nous étions.

Le reste de la journée a été calme car nos lignes étaient trop rapprochées et trop mal définies pour que les artilleurs allemands puissent nous envoyer des obus.

La nuit à peine venue, le capitaine CARRIERE arrive et nous demande le lieutenant, nous lui avons fait voir son cadavre. Alors, il s'adresse à notre sergent et lui dit :

« Préparez-vous à être

attaqués »

Puis à moi et à quatre

de mes camarades :

« Grimpez sur le toit du

hangar »

A peine étions nous couchés sur le toit que nous entendons les grenades et les pétards nous passer sur la tête en sifflant et éclater sur les copains qui sont en bas, aussitôt, ils se sont repliés et après avoir fait un bond en arrière ils ont commencé à tirer dans notre direction, par conséquent nous étions pris entre deux feux.

Nous sommes descendus du toit et sommes rentrés dans le petit abri où nous avions mis le corps de notre lieutenant. A peine étions-nous dans l'abri que je vois un allemand déboucher au coin du hangar. Il avait sur le dos un lance-flammes, il y avait une fusée éclairante, je le voyais comme en plein jour, je lève mon fusil, mais un camarade me tire en arrière en me disant :

« Tu veux nous faire

bousiller ».

Et réflexion faite, il avait raison, car derrière celui-là, il y avait toute une compagnie.

Il a arrosé le terrain avec son lance-flammes, le feu est arrivé jusqu'au bord du trou où nous étions et s'est arrêté là. Nous avions eu chaud.

Presque aussitôt, le feu éteint, nous les avons entendus passer tout à côté de nous et la fusillade a fait rage pendant une demi-heure, nous pensions bien être pris puisqu'ils nous avaient dépassés.

Les coups de fusil se sont espacés, puis il s'est fait un grand calme.

N'entendant plus rien, je dis aux copains :

« Je vais aller voir

ce qui se passe ».

J'enlève tout mon équipement et ma capote, je garde juste mon fusil et en rampant d'un trou d'obus dans l'autre, après avoir parcouru quelques centaines de mètres sans rien voir, que quelques morts dont deux allemands couchés à côté de leur mitrailleuse, je suis retourné avec mes camarades, j'ai repris ma capote et mon sac et leur dit:

« Suivez-moi si vous

voulez, je vais essayer de retrouver mon régiment ».

Ils n'ont pas voulu, je suis parti seul.

J'ai recommencé le même parcours en passant à côté de la mitrailleuse allemande, je me suis arrêté indécis, c'était tentant : celui qui ramenait une mitrailleuse ennemie avait droit à la médaille militaire et une permission de détente, comme je ne savais pas où étaient les Allemands, je l'ai abandonné.

J'ai gagné la voie ferrée et l'ai suivi, un peu avant d'arriver à la station de Chattancourt, j'ai entendu des plaintes, je me suis approché.

Il y avait là plusieurs blessés, dont l'un avait les jambes coupées.

Je leur ai dit :

« Je vous envoie les

brancardiers ».

Je savais qu'il y avait un poste de secours à la station. Je m'y suis rendu le plus vite possible et ils sont partis chercher les blessés aussitôt.

En même temps, je leur avais demandé s'ils savaient où était mon régiment. Sur leurs indications, j'ai réussi à retrouver ma section, ils étaient dans une tranchée assez bien à l'arrière.

Parmi mes copains, il y avait un nommé CAMUZARD, un gars des Côtes du Nord. Il m'a donné quelques détails sur le coup de main que nous avions subi après avoir abandonné le hangar où nous étions perchés, ils s'étaient repliés par petits bonds en arrière.

En se retournant pour tirer, à un moment donné, il n'avait plus de cartouches et il avait sur les talons un grand diable d'allemand. Lui qui était tout petit en se sauvant, il arrive à la Meuse, il a sauté dans la rivière et a traversé à la nage.

Il faut croire que l'Allemand n'était pas bien méchant ou qu'il était comme lui ; qu'il n'avait plus de cartouches, autrement il n'aurait pas traversé.

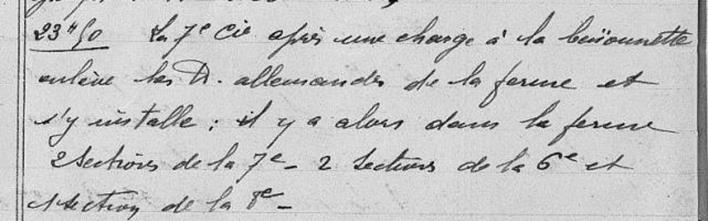

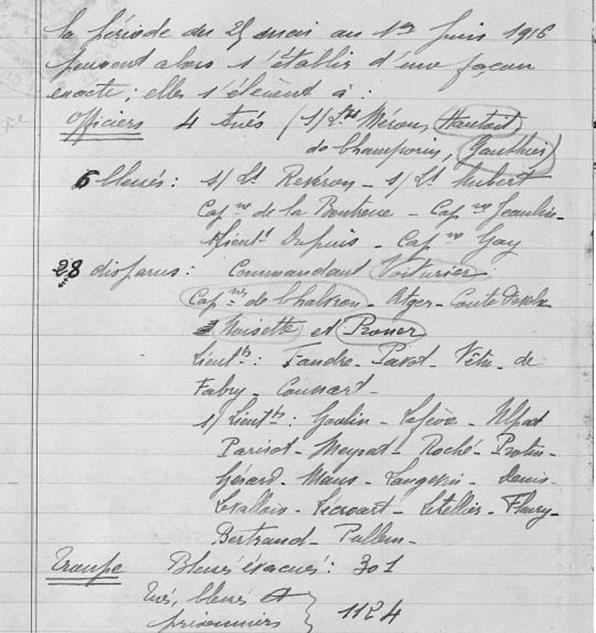

Pour l’attaque de

Cumières le 155e RI a perdu plus de mille hommes... Extrait du JMO :

La nuit, nous avons été relevés pour de bon, au matin nous étions à Froméréville, un petit village en bordure du Bois Bourru, il y avait déjà de la troupe qui portait l'écusson du 47, je savais que j'avais un cousin Joseph COUAPEL, des Tertres de la Claie, lui de son côté savait que j’étais au 155 d'infanterie et me cherchait.

Quand nous nous sommes rencontrés, il ne m'a pas reconnu, j'étais poilu, boueux, défiguré par le manque de sommei1 et les privations. Après avoir échangé quelques mots, nous avons compris qu'il n'y avait pas d'erreur.

Après s'être embrassé, il me dit :

« Viens avec moi ; je

suis cuistot des officiers, j'ai tout ce qu'il faut pour te restaurer ».

Après avoir prévenu

mon lieutenant qui m'a donné son consentement en me disant :

« Tu nous rejoindras à

Sivry-le-Perche, à environ 10 km ».

Je vais donc avec le cousin à sa popote. Il m'a servi un bifteck large comme une assiette, un bout de fromage, un bon coup de pinard, un café arrosé de rhum. J'étais complètement ragaillardi. Après l'avoir chaleureusement remercié et dit au revoir.

J'ai bourré une pipe et pris la route de Sivry-la Perche, où je suis arrivé de bonne heure dans l'après-midi. Là, j'ai appris par les camarades que la colonne avait été mitraillée tout le long du parcours par un avion allemand. Je me suis dit :

« C’est tout de même

beaucoup de chance, bien réconforté et tranquille à faire la route, alors que

les copains, le ventre creux ont été obligés de faire du plat ventre dans les

rigoles ».

A peine la nuit venue, nous nous sommes couchés.

Pour moi, avec une dizaine de camarades, nous avons trouvé abri dans un grenier où il y avait un peu de paille. Comme de juste, après plusieurs jours sans sommeil, aussitôt couchés, nous dormions comme des souches.

Il y avait environ deux heures que nous dormions quand une sentinelle est entrée dans le grenier en criant :

« Alerte, tout le

monde debout, rassemblement sur la place ».

Impossible d'enfiler nos chaussures, les pieds nous avaient gonflés et nos chaussures détrempées qui avaient plutôt rétréci.

Nous avons pris nos souliers à la main et tout notre bazar en pagaille sur le dos. Nous avons été à l'endroit indiqué. Aussitôt, notre commandant de compagnie sans faire attention à notre tenue, nous emmène vers une petite colline qui domine le village.

Arrivés au sommet sans autre explication, les chefs nous invitent à nous coucher.

Nous n'étions pas là depuis une demi-heure que les obus incendiaires ont commencé à pleuvoir sur le village en bas. Aussitôt des incendies ont éclaté un peu dans tous les coins.

Une heure après, de Sivry-la Perche, il ne restait que des décombres fumants. Les Allemands avaient bien combiné leur affaire. Ils nous savaient là puisque l'un de leurs avions avait mitraillé le reste du régiment jusqu'au village. Ils avaient pensé :

« Quand ils seront

endormis, nous allons griller les derniers ».

Comment notre commandant a-t-il prévenue à temps, je ne l'ai jamais su.

Le lendemain, nous prenions la direction de l'arrière.

A l'heure de la soupe, nous étions sur une colline où il y avait beaucoup d'herbe. Nous avons formé les faisceaux et nous nous sommes couchés dans l'herbe.

En bas, il y avait un village (*) avec ses maisons couvertes en tuiles rouges, les arbres fruitiers, surtout des pruniers étaient en pleines fleurs.

Du village, montaient des voix humaines qui s'interpellaient, des chiens qui aboyaient, des vaches qui meuglaient, des coqs qui chantaient, c'était la vie après la mort. Le paradis après l'enfer.

(*) : Il

s’agissait certainement de Rupt-aux-Nomains (Meuse)

Hôpital SAINT JOSEPH (COMBOURG) où je

suis immobilisé pour une fracture du fémur.

Je profite du 60ème anniversaire de la

bataille de VERDUN et que je ne peux

rien faire, pour continuer mon récit.

Quel contraste entre cette belle nature et

l'horreur que nous venions de quitter. Des arbres qui n'étaient plus que des

trognons calcinés, des maisons rasées,

une terre brûlée et déchiquetée, où il n'y avait pas un pouce de terrain qui

n'avait pas été labouré.

Enfin, nous

espérions le cauchemar fini au moins pour un moment.

Octobre-nov. 1916 : Normandie, Gournay-en-Bray,

l’épisode du mauser

Là encore, la mémoire de Laurent lui a fait défaut.

Le séjour à Gournay-en-Bray (à l’est de Rouen) se situe entre le 18

octobre et le 15 novembre 1916, donc après son séjour dans la Somme.

Notre colonel nous avait promis que nous descendions au repos tout près de Caen à Gournay en Normandie, pour un mois.

Ma compagnie était réduite à une petite section. Des camions nous ont emmenés à Gournay.

Aussitôt arrivés, la moitié est partie pour 15 jours en permission. Je n'étais pas du nombre, comme j'en avais déjà eu deux, coup sur coup.

Quand les premiers rentreront, nous partirons à notre tour.

Pour ma part, j'étais logé dans une ferme. Il y avait une maison bourgeoise et un peu en contrebas, un immense bâtiment qui contenait tout le matériel, le bétail et le fourrage, le tout dans un très beau décor, au milieu d'arbres de toutes sortes. Attenant à ce bâtiment, il y avait un petit pavillon avec des chambres pour les domestiques : c'est là que je logeais. C'était divisé en plusieurs petites chambres. J'en avais une pour moi tout seul : un bon lit, une table et une chaise, une armoire. Bien nourri, rien à faire, c'était la bonne vie.

J'étais descendu du front, en plus de mon barda, un fusil allemand, un «Mauser» tout neuf et 200 balles. J'espérais bien l'expédier à la maison en allant en permission. En attendant, je l'avais caché sous ma paillasse.

La première journée, je l'ai passée à visiter le bâtiment que nous occupions. Dans le bout opposé où nous logions, il y avait d'abord la porcherie, après l'écurie aux chevaux et ensuite l'étable. Entre nous et les vaches, il y avait tout le fourrage : foin, paille, betteraves et autres racines. Tout ça empilé dans le sens de la longueur. Dans le grenier au-dessus, il y avait les grabats de blé qui tombaient dans une cuve par une trappe quand le moulin à betteraves était en marche.

Ces betteraves arrivaient au moulin au moyen d'un long conduit muni de petites lames à l’intérieur qui tournaient à la vitesse du moulin. Le gosse qui s'occupait de soigner le bétail, jetait les betteraves dans la gueule du conduit.

Quand elles arrivaient au moulin, elles étaient propres comme un sou neuf.

Partant du tas de fourrage, il y avait une allée spacieuse avec des rails. Les bêtes étaient attachées le nez face à l'allée. Des deux côtés, il y avait des mangeoires et râteliers.

Pour la distribution du fourrage, le soigneur disposait d'un chariot où il empilait une grosse quantité de fourrage, puisque çà roulait tout seul. Derrière les bêtes, même principe, un caniveau pour l'évacuation du purin et pour le fumier, il y avait des rails et un wagonnet.

Ces allées conduisaient à une grande fosse cimentée et profonde d'environ 2 mètres, mais elle s'en allait en pente douce à environ 40 mètres, il y avait environ 4 mètres de chaque côté des rails, ce qui faisait que les charrettes pouvaient reculer jusqu'au fond sans aucune difficulté et les chargeurs avaient suffisamment de place pour charger des eux côtés.

Celui qui nettoyait l'étable avait un wagonnet de chaque côté.

Le matin, il le chargeait à la fourche, ensuite, il poussait son wagonnet au-dessus de la cave. Il appuyait sur un déclic et instantanément, le wagon était déchargé. Il avait un système de relevage et il remisait son engin qui avait sa place à l'intérieur. Le bâtiment était toujours très propre, pas de danger de s'embouer les pieds.

Comme de juste, nous dormions comme des loirs. Dans la journée, il y avait quartier libre.

Cependant, il y avait une sentinelle qui restait à garder les chambres. Un jour que j'étais de sortie, le soir, j'avais regardé sous ma paillasse si mon «Mauser» était toujours là, mais il n'y avait plus rien. J'ai été trouvé la sentinelle :

« Comment se fait-il que

j'ai été volé, alors que tu étais là pour garder les chambres ? ».

Il m'a répondu :

« Ce n'est pas

possible, je n'ai pas bougé ! Cependant, à un moment, le sergent m'a demandé

d'aller lui faire une commission et il m'a dit qu'il garderait les chambres. »

Alors, j'ai compris, ce sergent était un drôle de zigoto. Il me devait déjà des sous.

Le fermier chassait le sanglier, mais il avait beaucoup de peine à se procurer des munitions pour son fusil de chasse. Un fusil «Mauser» avec 200 balles. C'était une affaire et pour notre sergent qui n'avait jamais le sous, cela en était une autre.

Heureusement pour lui que dans l'entrefaite, les permissionnaires sont rentrés.

Sept.-oct. 1916 : La Somme : le bois de

Saint-Pierre-Vaast, la soif, les moutons

Dès le lendemain, le colon nous a rassemblés, nous pensions que c'était pour nous donner nos permissions, malheureusement, il nous a dit :

« Mes enfants, je

regrette autant que vous, mais au lieu de partir en permission, nous montons

dans la Somme pour attaquer afin de faire une diversion sur Verdun ».

Du fait, j'avais beaucoup moins à regretter mon fusil, je ne l'aurais pas remonté au front. Comme de juste, nous n'étions pas en état d'attaquer.

Il restait une petite section par compagnie.

Nous avons repris les camions et avons été au camp de MAGNY pour refaire le régiment. Nous n'étions pas malheureux, nous n'avions pratiquement rien à faire tant que le régiment n'était pas au complet. Nous jouions au ballon. Je crois que ça a bien demandé un mois.

Quand l'effectif fut au complet, nous avions un nouveau commandant de section, le sous-lieutenant LAMBERT et comme sergent, j'avais un Normand de la classe 14, (Sénateur Ernest) HOIZAY, très sympathique. Le moment venu, le colonel ETIENNE a rassemblé le régiment.

Nous étions à peine sur le terrain que la pluie s'est mise à tomber à torrent. Aussitôt, les officiers qui avaient un imper roulé à l'arçon de la selle ont commencé à les déplier.

Le colonel leur a dit :

« Voulez-vous me replier

ça, tas de poules mouillées. Est-ce que les hommes en ont des impers. »

C’était un homme sorti du rang. Il était dur, mais juste. Si un simple soldat avait une cause valable à lui exposer, il n'avait pas besoin de passer par la voie hiérarchique, il pouvait aller le trouver directement.

En route pour la Somme, notre but était d'attaquer au bois de St-Pierre-Vaast. Une journée de repos à l'arrivée et le lendemain en route.

Nous avons passé les villages de Combles et Maurepas, une pancarte indiquait l'emplacement des villages, mais autrement rien ne pouvait faire penser qu'il y avait eu là des maisons.

Pour le soir, nous étions arrivés à notre point de départ pour attaquer le lendemain. Après avoir pris le jus de bonne heure, nous avons mangé un bout de jambon salé. Nous avions fait le plein de munitions, quelques vivres dans le sac, le bidon de 2 litres plein, les uns de pinard, d'autres de café froid. C’était mon cas. C'était une attaque surprise, sans aucune préparation d'artillerie.

Il faisait à peine jour quand nous avons bondi de notre tranchée.

Nous avons vite été signalés et les moulins à café ont commencé à tourner, ainsi que les obus de 77 et de 85 autrichiens. Mais le terrain était tellement accidenté, il y avait des trous partout, nous progressions entre deux rafales, quelquefois dix mètres, quelquefois 20 à chaque bond. Nous n'avions pas fait 500 mètres qu'il y avait déjà pas mal d'amochés.

Notre chef de section, le sous-lieutenant

LAMBERT fut décapité par un gros éclat de 77. (*)

Au bout de deux heures de combat, la résistance était beaucoup moins importante. L'artillerie allemande n'osant plus tirer de peur de toucher son infanterie. Enfin, vers midi nous nous sommes arrêtés dans un grand trou. Nous étions bien une demi-douzaine. J'étais à côté du sergent HOIZAY.

Nous avons sorti nos provisions et mangé un morceau arrosé du liquide que chacun avait dans son bidon. A peine fini le sergent était couché sur le dos et j'étais sur le côté.

Nous étions à nous toucher. Il arrive un 77 tout près, à environ 50 mètres et aussitôt après l'éclatement, j'entends un vrombissement et un bruit sourd sur la poitrine de HOIZAY Il tend un bras sur moi et pousse son dernier soupir.

Aussitôt, nous avons déboutonné ses vêtements. Il n'avait pas une égratignure. Mais la fusée de l'obus, un morceau de ferraille qui pèse bien 1kilo, lui a défoncé la poitrine. Il en est mort. (**)

(*) : Louis Georges Valéry LAMBERT, sous-lieutenant, mort

pour la France le 7 octobre 1916 à Rancourt. Voir

sa fiche.

(**) : Sénateur Ernest HOIZAY, sergent, mort pour la

France le 7 octobre 1916 à Rancourt. Voir

sa fiche.

Il ne restait que mon voleur de fusil comme chef de section. Mais elle était déjà bien diminuée. Si les gradés étaient tombés, les soldats aussi.

Nous reprenons l'attaque, pour le soir, nous étions à la lisière du bois St-pierre-Vaast. Si l'on peut appeler ça un bois. C'était des troncs d'arbres calcinés qui ne faisaient même pas deux mètres de haut. La tranchée de bordure du bois était confortable.

La nuit approchait, nous avions avancé d'environ 12 km. Nous sommes restés là. Il restait quelque nourriture dans nos musettes. Nous les avons sorties.

Malheureusement, les bidons étaient vides.

Aussitôt que nous avons eu mangé, notre sergent s'il avait des défauts, il n'était pas froussard, demande deux volontaires pour aller avec lui en patrouille. C’était dans le but de voir s'il n'y avait pas d'Allemands dans les parages, pour nous tomber dessus pendant notre sommeil.

Ce n'était pas sans risque, car s'ils étaient tombés sur une mitrailleuse ou même quelques tireurs, leur compte était bon. Ils sont revenus au bout d'une demi-heure, ils avaient déjà exploré assez loin, il n'y avait rien dans les parages.

Ce n'est pas la peine de dire que nous avons bien dormi.

Le lendemain matin, déjeuner sec, le midi repas sec et le soir même tabac. Nous commencions à l'avoir sec aussi le gosier.

La deuxième journée s'est passée de la même façon et la troisième, il n'y avait aucune amélioration, alors là nous étions morts de soif.

Le soir du quatrième jour, on nous a dit :

« Vous serez relevés

demain matin et vous trouverez de l'eau au poste de commandement à 4 kilomètres

d'ici ».

En effet, nous y avons

couru, mais arrivés au poste, il n'y avait plus d'eau, j’ai dit à un

copain :

« Viens avec moi, on va

essayer d'en trouver dans les environs ».

En passant à côté d’un trou de bombe, qui faisait bien 3 à 4 mètres de profondeur, nous apercevons dans le fond un peu de vase liquide, nous y descendons et buvons deux quarts chacun de cette ordure et puis un peu plus loin, nous tombons sur un poste de secours.

Il était très profond.

Nous descendons l'escalier et après avoir frappé, nous entrebâillons la porte et demandons gentiment s'ils n’avaient pas un peu d'eau. Ils nous ont répondu qu'ils n'en avaient même pas pour les blessés. Nous refermons et pendant que je parlementais, mon camarade avait remarqué trois bidons de deux litres pleins à l'extérieur du gourbi. Nous les décrochons et remontons en surface avec et en un clin d’œil les trois bidons ont été sifflés. Il y avait deux bidons d'eau et un bidon de café. Nous avons remis les ustensiles que nous venions de vider en place et sommes partis. Ça allait mieux.

Alors, nous avons vu un spectacle comme nous n'en avions jamais vu. C'était un arabe avec une chéchia rouge.

Il marchait en s’appuyant sur une canne et derrière lui, Il y avait 100 petits ânes marchant à la file indienne. Ils n’avaient ni bride, ni licou, simplement un bât avec un bidon d'eau de chaque côté. Ils se dirigeaient vers le poste de commandement. Nous les avons suivis à quelque distance, comme ils étaient obligés de zigzaguer pour éviter les trous d'obus, à quelque distance on aurait dit un énorme serpent.

Nous sommes arrivés à l'heure de la distribution d'eau. Je crois que nous avons encore bien bu un seau chacun, presque aussi fort qu'une vache.

Après s'être restauré, nous avons pris la direction de Curlu. C’était le point d'eau d'où étaient venus les petits ânes.

Nous avons passé la nuit dans ce village. C’était une oasis au milieu du désert.

La

blessure : 11 novembre 1916

Le soir, nous avons pris la direction de Sailly-Saillisel, un point où les Allemands devaient attaquer. Nous y arrivions vers le milieu de la nuit.

Il n'y avait pas de tranchée. L'endroit où nous avons atterri était un trou d'obus, légèrement aménagé. Du côté des lignes, deux ou trois créneaux formés avec des sacs de terre, la journée s'est passée sans anicroche.

Le soir, quand la nuit est tombée, nous avons touché du ravitaillement. J'étais chargé de la distribution du vin. J'attrape un bidon et contrairement à mes habitudes, je me servais le premier.

J'avais à peine vidé mon quart que la sentinelle tire un coup de fusil en criant :

« Vlà les Boches ».

Le sous-lieutenant, un nouveau qui nous avait rejoints à CURLU pour remplacer le nôtre, me dit :

« COUAPEL, les grenades »

Ce n'était pas mon affaire, car j'avais toujours été fusilier tireur d'élite, mais je savais jeter une grenade. Tous ceux qui en possédaient les ont apportées dans un tas devant moi et l'un d'eux enlevait la douille et me les passait. Je n'avais qu'à les frapper sur mon bidon de pinard et les jeter.

Je crois que j'arrivais à la cadence d'une à la seconde.

Il était impossible de passer ce barrage, je venais de jeter la dernière à environ 20m, quand un lieutenant d'une autre compagnie, le lieutenant CHARLES passe à côté de nous en criant :

« En arrière, ils sont en

train de nous encercler ».

Nous faisons donc un bond en arrière et nous retournant, nous commençons à tirer en deux rafales, nous faisons un deuxième bond en arrière et ainsi de suite. J'avais 150 cartouches, je venais de tirer la dernière quand j'ai reçu une balle dans le pied. Je m'adresse au sergent HENRI, qui était à côté de moi je lui ai dit :

« Je suis touché ».

Il m'a dit :

« Eh bien, fous le camp ».

Il était arrivé en renfort de la veille, mais je le connaissais depuis longtemps, nous avions combattu ensemble à VERDUN. A l'instant un soldat me crie :

« Attends-moi j'ai

une balle dans un mollet ».

Je lui réponds :

« Viens vite, car dans

quelques minutes, nous ne pourrons plus marcher »

Nous sommes partis ensemble, mais au bout d'un certain temps, nous étions séparés. Il faisait noir comme dans un four. Il fallait profiter des accidents du terrain pour éviter les obus et les rafales de mitrailleuses.

En plus, toutes les cinq minutes, Il y avait une fusée éclairante avec un parachute qui éclairait mieux que le jour, mais ce n'était pas le moment de bouger.

Enfin, cahin-caha, après avoir parcouru environ 4 kilomètres, j'arrive à la route de Bapaume où je trouve un poste de secours.

Il était très profond, je crois qu'il était bien à 8 mètres sous terre. Après avoir descendu l'escalier, j'ai constaté qu'il était très spacieux.

Il pouvait y avoir 100 blessés, je me suis allongé par terre à côté des autres, en attendant mon tour, au bout d'un certain temps, on m'a enlevé la chaussure, nettoyé le pied et mis un pansement. Alors le médecin m'a demandé :

« Pouvez-vous marcher ? »

Après avoir essayé, j'ai vu que c'était inutile. Il a dit aux brancardiers :

« Enlevez ».