Souvenirs de guerre de FUINEL Marie Zénon Joseph

des 23e, puis 102e régiments

d’infanterie.

Mise à jour :

avril 2019

Prélude

Marie Zénon Joseph FUINEL, cultivateur, est né le 26 février 1894 à Ceffia (Jura). Il est engagé volontaire pour trois ans à partir du 26 juillet 1913 au 23e régiment d’infanterie de Bourg-en-Bresse.

Les noms de villages ont été corrigés – J’ai ajouté du texte en bleu pour la compréhension de certains termes et pour aller « plus loin » dans l’analyse du récit. Lire sa fiche matriculaire.

Merci à Catherine et Pierre pour la recopie du carnet

![]()

Début du carnet

23ème infanterie, le 11 juillet 1914.

Je partais en permission de 20 jours pour aider à faire la moisson. Mon camarade Séraphin CHARRIERE, engagé au même régiment et à la même époque que moi, devait partir à son tour pour 20 jours lui aussi, vers le 15 juillet et en effet une dizaine de jours après mon camarade arrivait au pays pour 20 jours. Il alla faire viser sa permission à la gendarmerie.

Le lendemain, je le vis revenir et il me paraissait très excité :

« Tu sais », dit-il en m’abordant, «nous ne pourrons pas achever notre permission tranquilles »

« Comment ? » fis-je, commençant à être inquiet à mon tour.

« Oui, le brigadier m’a dit que ce n’est pas la peine de viser votre permission, car demain nous irons peut-être vous donner l’ordre de rentrer. L’Autriche a déclaré la guerre à la Serbie et la situation est très tendue entre l’Autriche et la Russie. Nous n’avons jamais été aussi prêts de la guerre ».

Et mon copain d’ajouter :

« Tu comprends, je ne trouve pas cela bien drôle, venir en permission de 20 jours et y rester 24 heures, c’est plutôt sale”

Je lui dis : « ça c’est mauvais » et pour nous rassurer tous les deux, j’ajoutais :

« Bah, il ne faut pas s’en faire, il y a eu bien d’autres crises où nous étions à deux doigts de la guerre, et tout s’est bien arrangé Il n’y a pas de raison pour que celle-ci ne s’arrange pas aussi.

Puis, après un instant : « Enfin, attendons... »

Là-dessus, mon camarade partit et je commençais mon travail, d’assez mauvaise grâce d’ailleurs.

Je pensais naturellement à la guerre. Cela ne me déplaisait pas trop : aller voir des pays ennemis, voir les engins de guerre de l’adversaire, connaître ce que c’était qu’une bataille et se servir enfin de cet instrument que je manœuvrais depuis un an. Tout cela me souriait.

Il y avait bien les privations et le danger, mais il faut bien souffrir un peu et puis tout le monde ne reste pas à la guerre et j’avais bon espoir.

La journée se passa comme cela.

Le lendemain, je déjeunais tranquillement, sans même penser à l’incident de la veille, quand le fils du maire arriva en coup de vent chez nous et sans autre préambule, il me dit :

« Les gendarmes te demandent, ils t’attendent sur la place »

Et il partit aussi vite qu’il était venu. Alors, je commençais à prendre la chose au sérieux.

Lentement, je m’arrache de table, je prends mon chapeau et me dirige vers la place. De loin, j’aperçois un pandore qui tenait sa bicyclette d’une main et de l’autre gesticulait, me faisant des signes d’avancer.

Il paraissait pressé, mais moi je l’étais très peu. Enfin, j’arrive près de lui :

« C’est vous FUINEL »

« C’est moi »

« Eh bien, vous allez rejoindre immédiatement (en appuyant sur l’m) votre régiment par les voies les plus rapides, chemin de fer, aéro, auto, bicyclette, voiture ou à pied ».

Puis il enfourcha sa bécane et partit en me laissant tout penaud aux yeux des bonnes gens qui, ne sachant rien, se demandaient ce qu’il pouvait y avoir de cassé.

En rentrant à la maison, j’essayais de me rappeler tous les véhicules que m’avait nommé le gendarme et je décidais que je partirais à pied.

En arrivant, j’annonce la nouvelle à mes parents, qui furent un peu surpris, et j’allais voir mon copain. Je croyais le trouver en train de rigoler de la farce, mais je le vis en tenue avec un paquet sous le bras prêt à partir.

Quand il m’aperçut, il me dit :

«Mais que fais-tu, tu

n’as donc pas vu le gendarme ? »

«Si, mais doucement, on

a le temps d’arriver avant que le régiment parte. Enfin, tu me prendras chez

nous, je vais me mettre en tenue ».

Mon déjeuner en est resté là.

Je me mis en tenue, j’attendis mon copain qui ne tarda pas d’arriver et après avoir bu une gorgée d’eau de vie et fait les adieux, on se mit en route.

Chemin faisant, on parla de la guerre un peu, mais beaucoup des permissions ratées.

En arrivant à la gare, le train était déjà bondé de militaires rejoignant leur régiment, les uns riant, les autres étaient pensifs, quelques-uns même pleuraient.

Dans toutes les gares montaient des permissionnaires qui, comme nous, rentraient à la caserne. Rien d’anormal cependant à la gare de Bourg(-en-Bresse). Une chose me frappa en entrant au poste, toutes les voitures étaient rassemblées dans la cour et prêtes à partir. Je me fis porter rentrant, et on me donna l’ordre aussitôt de m’habiller de ma tenue numéro 1 et de porter mes autres effets au magasin, ce que je fis immédiatement.

Nous ne faisions plus d’exercices, seulement quelques théories sur la tenue des Allemands et sur le tirailleur au combat.

Dans la nuit suivant, on nous réveille pour aller chercher les chevaux de réquisition qui furent amenés dès le matin et achetés séance tenante.

Au même moment, on nous distribuait les cartouches et les vivres de réserve, cela devenait grave. Au rapport, le capitaine nous lut l’appel du colonel auquel tout le monde répondit par “vive la France !”.

A 6 heures, le clairon sonne ! Tout le monde en bas.

En moins de cinq minutes, le régiment était rassemblé dans la cour. Nous restâmes là à peu près une demi-heure, puis le capitaine nous dit :

“Montez dans vos chambres et tenez-vous prêts, nous ne partirons que demain à 11 heures s’il n’arrive pas de contre-ordre”

4 août 1914 (date calculée par rapport au JMO du 23e RI)

En effet, le lendemain, nouvelle sonnerie, cette fois c’était bien la dernière.

On nous rassemble. La musique joue “Sambre et Meuse”. En partant, nous passons par la grande rue de Bourg. De nombreux civils se tiennent sur les trottoirs et aux fenêtres des établissements pour nous voir partir.

A la gare, on a mis un cordon de troupes pour contenir la foule qui nous acclame au passage.

Nous arrivons près du train qui doit nous emmener.

L’embarquement se fait assez vite. Ce sont des wagons aménagés, et la perspective de faire un long trajet sur ces planches nous refroidit déjà un peu. Puis après quelques manœuvres, un coup de sifflet retentit et on part, faisant des gestes d’adieu à la ville de Bourg.

On roule maintenant vers Lons-le-Saunier que nous dépassons bientôt pour Poligny.

Dans toutes les gares un peu importantes une foule se presse pour nous voir passer et nous fait des gestes menaçants à l’adresse des boches. Dans les wagons, quelques-uns chantent, mais beaucoup font triste figure. On commence à être fourbus, on dort comme on peut ou plutôt on ne dort pas du tout. Quelques-uns essaient cependant en s’appuyant l’un à l’autre, mais les chaos du train leur empêchent de fermer l’œil.

Voici Mouchard, les cloches sonnent à toutes volées, les tambours battent, c’est la mobilisation générale qui est déclarée.

Besançon, arrêt d’une demi-heure.

Vesoul, foule nombreuse devant la gare, puis enfin Remiremont où nous devons descendre.

Le train se gare, le clairon sonne et tout le monde saute de ce maudit train qui nous a tant éreintés. Nous commençons tout de suite à faire cuire le repas que nous avons emporté. Les officiers lorgnent avec leurs jumelles les cols environnants. Deux bataillons de chasseurs et un régiment d’artillerie sont également débarqués et attendent.

Un coup de sifflet et nous partons.

Nous traversons quantité de petits villages et partout on nous accueille comme si nous étions déjà les vainqueurs. On nous offre à boire, des bouquets, beaucoup serrent la main des officiers au passage. Quelques-uns nous envoient :

« Ne

les laissez pas arriver jusque-là. Arrêtez-les »

Et la guerre n’était pas encore déclarée…

Ces paysans sentaient ce qui devait arriver plus tard.

Vers la tombée de la nuit, nous arrivons dans une petite ville, Saulxures-sur-Moselotte, où nous devons coucher.

Nous restâmes là quelques jours où nous étions assez heureux. Nous faisions notre popote, pas d’exercices, nous passions nos journées soit aux jeux de quilles, soit au café, et nous ne croyions toujours pas à la guerre.

Deux jours après notre arrivée, le capitaine nous apprend la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France et le lendemain la déclaration de guerre de l’Angleterre à l’Allemagne.

C’était fatal, mais en apprenant l’entrée en guerre de l’Angleterre à nos côtés, nous eûmes confiance. Il y avait 4 ou 5 jours que nous étions ici et nous commencions à nous habituer à notre lit de paille, quand, vers les minuits, les sergents de jour arrivent essoufflés et nous crient :

« Alerte

! »

D’un seul bond, tout le monde est debout puis dans un désordre remarquable, chacun se prépare. Les uns cherchent leurs souliers, les autres leurs képis. Les autres voudraient acheter du vin, mais tout est fermé.

Enfin, au bout d’un instant, nous sommes rassemblés. Il pleuvait rageusement.

On nous emmène à 11 km de là à peu près et on nous renvoie nous coucher. Nous étions complètement mouillés, ce qui nous mit d’assez mauvaise humeur.

La nuit suivante, nouvelle alerte.

Quand nous sommes rassemblés, le capitaine nous dit :

« Mes amis, nous partons. Notre

compagnie est avant garde des régiments, c’est nous

qui aurons les premiers l’honneur de fouler la terre d’Alsace. En avant

! »

Personne ne dit mot.

Nous marchons le restant de la nuit sans incidents.

7 août 1914 (date calculée par rapport au JMO du 23e RI)

Au petit jour, nous arrivons à la frontière. Le poteau en avait déjà été arraché. Sans doute par les Chasseurs à pied qui avaient passé avant nous.

Nous trouvions déjà quelques douilles vides, c’était le commencement du champ de bataille. Des sapins étaient coupés et couchés au milieu de la route, nous les détournions pour laisser passer le régiment qui nous suivait à 800 mètres derrière.

Après avoir passé la frontière, nous marchons pendant trois heures sans rencontrer signe de vie dans ces forêts rocailleuses. Seules, quelques cabanes désertes de douaniers nous rappellent que nous sommes à la frontière. Nous descendons assez rapidement la route qui zigzague, sans apercevoir autre chose que les sommets qui nous environnent.

Puis nous entendons quelques coups de feu lointains, ce qui nous fit une drôle d’impression.

Enfin, nous arrivons dans une vallée où nous apercevons un pays. Les poteaux indicateurs ne nous disent rien vu que l’inscription est en allemand. Toutefois, nous pouvons comprendre que le village que nous apercevons s’appelle Kruth.

Peu de temps après, nous y rentrons.

La première maison du village, la douane probablement, est déjà fouillée. Toutes les paperasses gisent dans la rue. Les habitants parlent très peu, quoique connaissant bien la langue française.

A la mairie, nous déchirons les affiches allemandes de mobilisation, nous enfonçons les boites aux lettres pour tâcher de découvrir quelque chose, mais elles sont vides, et nous coupons les fils téléphoniques.

Nous aurions bien voulu rester dans ce pays car nous venions de faire 30 kms, mais il fallait continuer. Nous continuons.

Nous étions toujours avant-garde. Un peu plus loin, nous rencontrons un autre village qui porte un nom français, St Amarin.

La population ici nous est plus accueillante. Beaucoup de gens parlent français, certains même ont arboré le drapeau français.

A l’extrémité du village, on nous arrête soudain. Le commandant nous fait mettre baïonnette au canon.

Aussitôt, quelques coups de feu éclatent, nos éclaireurs venaient de rencontrer l’ennemi. Les premières balles que nous entendons siffler nous font baisser la tête.

Nous n’avions vu encore aucun Prussien, ils nous tiraient d’un bois qui était à 400 mètres à peu près.

Enfin, le 3e bataillon de chasseurs qui combattait depuis quelques jours dans ces contrées arriva. Puis une pièce de 75 tira quelques coups et une heure après l’ennemi s’enfuyait. Nous n’avions pas eu un homme de touché.

Le régiment, qui passait après nous, fouilla la gare où il trouva deux Boches et arrêta un train qui passait. Nous continuons notre route jusqu’à un village voisin où nous devons coucher.

Le soir de ce jour, le colonel fit lire aux compagnies la note suivante :

“ Je rappelle aux hommes

qu’il est absolument interdit de piller soit les habitations, soit les champs,

cet acte qui est une faute en territoire ennemi devient un crime en Alsace où

nous devons nous attirer les bonnes grâces de la population. Les habitants, qui

sont français de cœur, devront être traités avec le plus d’égards possibles”.

Puis, avant de se disperser, l’adjudant nous dit :

« Ce que nous avons

fait aujourd’hui n’est absolument rien. Demain, nous attaquerons le col qui est

en face de nous et qui est défendu par deux régiments d’infanterie et de

l’artillerie lourde. Nous serons aidés sur la droite par le X et sur la gauche

par le N. régiment d’infanterie. »

Les chasseurs rentrèrent à leur tour, amenant un prisonnier.

Ce qu’il avait de particulier, c’est qu’il dépassait les chasseurs au moins de toute la tête. La nuit se passa tant bien que mal, après avoir tiré quelques heures de faction.

8 août 1914 (date calculée par rapport au JMO du 23e RI)

Le lendemain, on nous laisse là la matinée. Nous parcourons le village, nous achetons quelques provisions, surtout du tabac et du chocolat qui sont bien moins chers qu’en France.

A 2 heures de l’après-midi, nous partons, nous traversons Thann, gentille petite ville où nous sommes acclamés. Cette ville est coquette, l’eau coule dans les rues. Nous marchons dedans pour nous rafraichir les pieds. En dehors de la ville, nous apercevons de nombreuses usines. Nous continuons notre route sans encombres jusqu’à Lutterbach, faubourg de Mulhouse, où nous arrivons dans la soirée.

Nous sommes très bien reçus.

A 3 kms de la ville, des civils sont venus nous attendre.

En arrivant, nous organisons les avant-postes et nous allons nous coucher, si on peut appeler cela se coucher. Nous n’avions rien mangé, mais le capitaine nous donne une recette, celle de serrer la ceinture.

La nuit se passe assez bien.

9 août 1914 (date calculée par rapport au JMO du 23e RI)

Le matin, nous sommes éveillés par des coups de feu, c’est une patrouille d’Uhlans qui vient nous rendre visite. Elle nous tue une sentinelle et s’enfuit à toute allure. Nous nous installons aux issues du village et nous attendons. Nous faisons quelques trous pour nous abriter. Nous mettons des voitures et des herses en travers de la route pour arrêter les Uhlans s’ils reparaissent.

L’heure de la soupe arrive, nous la mangeons puis trois sections de ma compagnie vont se placer en avant et à droite, tandis que nous, nous restons sur place. Nous faisons quelques patrouilles, fouillons les fermes avoisinantes. Le propriétaire nous paie habituellement un coup à boire.

Vers une heure de l’après-midi, quelques coups de feu partent de l’emplacement que sont allé occuper nos sections : c’était le début de la bataille de Mulhouse.

De l’endroit où j’étais, je ne pouvais découvrir qu’un coin minime du champ de bataille. Je vis quelques hommes tomber et c’est tout. Le combat se portait sur la droite et redoublait de violence. Les mitrailleuses boches et les fusils faisaient rage.

Bientôt, le canon allemand se mit de la partie. Quelques obus tombèrent sur nos emplacements sans faire de mal. La fusillade se rapprochait de nous, ce qui signifiait que nous Français ne pouvions pas résister.

Le commandant arrive désolé, et, s’adressant à un officier :

« Mon bataillon, mon pauvre bataillon

est massacré ! Où est notre artillerie ? »

En effet, pas une pièce française n’avait tiré.

Un instant après, l’ordre arrive de battre en retraite, ce que nous faisons aussitôt, mais les Allemands s’en étant aperçus redoublent la canonnade sans toutefois nous faire de mal. Nous nous organisons en arrière dans une vigne où les Allemands nous arrosent d’obus.

La bataille durait toujours, furieuse, et continua jusqu’à 10 h du soir.

Puis, on reforma ce qui restait du régiment et on reprit vraiment le chemin où nous avions passés la veille en vainqueurs. Nous nous retournions quelquefois pour voir brûler un quartier de la ville où les obus avaient mis le feu.

10 août 1914 (date calculée par rapport au JMO du 23e RI)

A une heure du matin, nous arrivons, rendus par la faim et la fatigue, on nous met dans les hangars et un monastère et c’est là que nous dormons pour la première fois sac au dos et le fusil entre les jambes.

A 3 heures réveil. On va prendre position autour du pays. Mais notre chemin de retraite menaçant d’être coupé, il fallut quitter le pays.

Le 2e bataillon se fit massacrer à son tour pour empêcher l’ennemi de nous contourner.

Nous continuons notre route vers Belfort, serrés de près par les Boches. Nous rencontrons une rivière qui paraissait peu profonde. Sans réfléchir un seul instant, nous sautons dans l’eau et nous passons de l’autre côté. Nous étions mouillés jusqu’au cou et nous ne pouvions plus courir tellement nos effets avaient pris l’eau.

Nous arrivons dans un petit pays et c’est là que nous voyons l’effet de la retraite. Les fantassins de plusieurs régiments, les chasseurs, l’artillerie et la cavalerie, tous se ruaient en désordre vers la route de Belfort.

Enfin, nous arrivons à la frontière et là il fallait tenir coûte que coûte. Nous organisons nos avant-postes, nous voilà peu rassurés. En attendant les boches, nous passons une nuit terrible, mouillés d’eau et de sueur. Des alertes sans cesse et les boches nous ...............(illisible).

Enfin, l’aube arrive, et nous nous retirons jusqu’à La Chapelle(sous-Rougemont), pays frontière.

Là, une fois le service de sûreté organisé, nous pouvons manger et dormir. Nous en avions grand besoin.

Pendant 5 jours, nous fûmes assez tranquilles. Nous nous sommes reformés, car, depuis la bataille de Mulhouse, nous n’avions presque plus d’officiers et les rescapés arrivaient tous les jours par petits paquets. Ils s’étaient égarés pendant la retraite et venaient nous rejoindre.

Huit jours après l’affaire de Mulhouse, nous repartons en avant.

Nous rencontrons les pays où nous avions passé qui sont à moitié démolis depuis notre départ. CF JMO 23ème RI – 10 Les paysans commençaient à les réparer. Nous trouvons quantité d’équipements boches et français sur notre chemin. De nombreuses bombes indiquent que la bataille a dû être violente par endroits. Nous visitons les tranchées abandonnées par l’ennemi qui sont déjà très bien faites.

Après une longue étape, nous arrivons pour la 2ème fois à Lutterbach. Cette fois, la population était calme et semblait méfiante. Nous dépassons bientôt cette ville et allons nous installer à Ilzach.

Nous n’avions pas tiré un coup de fusil, mais le canon tonnait fort sur la droite de Mulhouse.

Peu après, le 44e et le 60e d’infanterie entrent dans la ville qui est bientôt déblayée des Bavarois, peu nombreux d’ailleurs, qui y restaient.

Nous retrouvons les tombes des camarades qui sont tombés la première fois. Un général allemand avait mis une couronne sur la tombe de notre capitaine.

Nous restons huit jours dans ce pays où nous faisons de petites tranchées. Une section par compagnie veille la nuit pendant que le restant va se coucher. Les nombreux débitants, que nous reconnaissions à l’enseigne quoique nous ne puissions pas la comprendre, étaient ouverts jusqu’à huit heures.

Nous allions boire régulièrement tous les soirs notre schnaps (eau de vie de prunes) et nous allions nous coucher.

Dans la journée, tout en assurant le service, nous allions aux poires et aux prunes. Quand un aéro se présentait, nous lui tirions dessus qu’il soit français ou allemand (Nous ne pouvions pas les reconnaitre), en somme nous nous croyions en manœuvre.

J’ai oublié de dire que la monnaie française avait cours en Alsace, par contre nous ne connaissions pas la valeur de la monnaie allemande, et pour payer les consommations, nous donnions une poignée de pfennigs (monnaie allemande) sans savoir exactement ce qu’on donnait.

Au bout de huit jours, nous recevons l’ordre de partir. Il était 8 h du soir. Nous marchons toute la nuit, nous passons la journée dans un village et à la tombée de la nuit nous continuons, petite ville aux rues tortueuses.

A la sortie de la ville, les Allemands ont fait des tranchées qui étaient défendues par un réseau de fils barbelés et un fil électrique en avant.

Puis, nous commençons à gravir une montagne, pendant 4 heures nous montons, désespérant d’arriver au sommet.

Enfin, nous l’atteignons. C’est le col de la Schlucht 1200 mètres d’altitude.

Sur une hauteur à côté de la route, se dresse un magnifique hôtel où sont logés des GVG. Le brouillard nous empêche de voir le fond de la vallée qui doit être très beau. Nous descendons aussi longtemps que nous avons monté, laissant le lac de Retournemer à notre gauche. Nous cantonnons au pied de la côte.

Le ravitaillement n’arrive pas, les civils même manquent de pain. Nous achetons quelques fromages blancs dans une ferme voisine, et nous les mangeons sans pain. Je trouve un groseillier à ma portée, je le dévore.

29 août 1914 (date calculée par rapport au JMO du 23e RI)

Le lendemain, nous arrivons à Gérardmer.

Je n’ai plus d’argent ni de nouvelles du pays.

Pour la première fois depuis que je suis parti, j’envoie une lettre à mes

parents, qui ait quelques chances d’arriver.

Nous

partons de Gérardmer, le canon tonne au loin.

Cette

fois, nous allons nous battre sur le territoire français. Nos officiers nous

disaient que c’était le seul endroit où les Boches avaient envahi notre

territoire, mais en réalité dans le Nord ils avançaient sur Paris. Les blessés

que nous rencontrons ne nous encouragent pas, au contraire.

Enfin,

nous traversons le village d’Anould et nous attaquons l’ennemi qui se

retire.

Nous

couchons dans une ferme en arrière du champ de bataille.

30 août 1914 (date calculée par rapport au JMO du 23e RI)

Le lendemain, nous continuons l’attaque.

Nous traversons la plaine d’Anould qui est couverte de cadavres de Français et d’Allemands. La route même en est encombrée. Beaucoup commencent à se décomposer. (*)

Malgré cela, les fermes voisines ne sont pas évacuées par les civils qui n’enterrent même plus les cadavres, tellement ils sont nombreux.

L’attaque se poursuit. Nous gagnons un peu de terrain, mais nous sommes obligés de le rendre dans la soirée.

(*) : Le JMO du 23e RI indique, à la date du 30 août,

« que le secteur présente un spectacle affreux de cadavres dans toutes les

positions, non ensevelis et commençant à entrer en décomposition.

Septembre

A partir de cette journée, nous combattons pendant douze jours sans aucun repos si ce n’est parfois une heure entre deux combats où nous tombons épuisés de fatigue et de faim. Le ravitaillement n’arrive que tous les deux ou trois jours. Une fois même, nous restâmes cinq jours sans rien toucher. Nous mangeons les prunes, nous pillons les maisons.

Les jours que le ravitaillement arrive, nous le touchons vers minuit, mais impossible de faire du feu à cause de la lueur la nuit ou de la fumée dans la journée. Par conséquent, nous enterrons la viande et les haricots. Il ne nous reste que le pain qui est moisi et que nous touchons pour 2 jours, mais qui est souvent mangé avant le lever du soleil.

Cependant, nous nous battons tous les jours, bataillant la journée et faisant des petites tranchées la nuit. Nous prenons d’assaut le petit village d’Entre-deux-eaux, mais il faut le rendre immédiatement, les boches nous ont tourné, nous battons en retraite à toute vitesse, les boches nous tirent d’enfilade, il nous faut courir à cette allure pendant 800 mètres.

Les balles nous sifflent aux oreilles. Beaucoup des nôtre tombent.

Enfin, j’arrive dans le bois complètement essoufflé, ne pouvant plus faire un pas. Je reste un quart d’heure étendu sur le dos et je reprends ma course pour échapper aux Boches qui nous poursuivaient.

Le lendemain, nous recommençons l’attaque, aidés d’un bataillon de Chasseurs qui chargent trois fois à la baïonnette sur les mitrailleurs allemands, et n’arrivent à rien ni nous non plus. Le bataillon de Chasseurs est presque entièrement détruit.

Nous nous retirons de 3 kms, les boches nous suivent, nous nous accrochons au village de Mandray, qui est presque entièrement démoli, l’église a été brûlée, seule une statue de la vierge est restée debout et semble n’avoir pas souffert de l’incendie.

A la pointe du jour, les Boches nous attaquent, la section qui nous couvrait de flanc se retire. Les Boches occupent l’emplacement, si bien que nous n’avons plus qu’un coin à droite pour nous sauver. Les Boches sont si près à gauche et derrière nous qu’on les entend chuchoter entre eux.

La nuit arrive, heureusement, nous avons baïonnette au canon et nous attendons. Nous étions dans le bois et les Boches n’ont pas encore aperçu notre petite tranchée où nous sommes blottis. Ils avancent avec beaucoup de précautions.

Enfin, un ordre nous arrive à voix basse de quitter notre tranchée un à un avec le plus grand silence, ce qui fut bientôt fait. Nous étions à peine réunis que les Boches découvrant notre tranchée, et la croyant occupée, chargent à la baïonnette en criant des hourras.

Mais trop tard, nous étions partis. Nous nous retirons à 30 mètres plus haut que la lisière du bois, en y laissant toutefois des observateurs. Un instant après, un coup de sifflet retentit et une formidable fusillade se déclenche. C’est les boches qui tirent sur la lisière du bois, croyant nous atteindre. Mais comme nous nous étions retirés un peu plus haut, personne ne fut touché.

Mais nous sommes perdus dans la forêt et nous n’avons plus d’officiers avec nous. Enfin, après avoir erré dans la forêt toute la nuit, nous trouvons une ferme brûlée où nous nous orientons.

La blessure du 16 septembre

Ce sont 12 jours durant des actions semblables, et c’est pendant l’une d’elles que j’ai été blessé d’une balle dans le bras gauche. Un camarade me fait mon pansement, et je m’en vais.

Combien j’étais heureux de quitter cet enfer ! Malgré mes souffrances, je me sentais joyeux. Je me rends à l’infirmerie la plus proche et de là. Je suis immédiatement conduit en automobile sur une ambulance

Mais quelle horreur dans les gares proches du champ de bataille ! Des tas de blessés, quelques-uns affreusement mutilés, sont couchés n’importe où et n’importe comment. Ils gémissent mais personne ne semble les entendre. Le major est surmené et il les regarde méthodiquement, l’un après l’autre. Beaucoup de ces malheureux expirent ici dans d’horribles souffrances. Quelques-uns sont légèrement blessés, et ils sont évacués tout de suite.

D’autres se sont mutilés. Le major les envoie impitoyablement au peloton d’exécution.

A Bruyères, on forme le train des blessés, nous restons 24 h dans le train avant qu’il ne parte.

Je suis en 2e classe avec mon sergent qui avait été blessé en même temps que moi et un sergent de Chasseurs alpins. C’est moi le plus blessé des trois.

Enfin, le train démarre. Dans toutes les gares un peu importantes, les dames de la Croix Rouge nous apportent du café, des fruits, du chocolat et du tabac.

Combien nous sommes heureux de ne plus entendre le canon et de revoir le monde civilisé !

Nous roulons vers le sud est sans savoir où on nous mène.

Enfin, après 36 heures de marche, nous arrivons à Bourg que j’avais quitté 40 jours avant. Il faisait nuit.

Je retrouve quelques camarades qui m’assaillent pour me demander des nouvelles du 23e et de leurs amis. Tout le monde arrive vers moi car nous n’étions que deux du 23e dans le train, et l’autre était sur un brancard.

Après un arrêt d’un quart d’heure, le train repart.

Environ deux heures après, nous sommes à Aix-les-Bains où nous descendons. Une auto me prend et m’emmène au lycée de jeunes filles aménagé en hôpital. Nous sommes les premiers blessés qui arrivons dans la ville, aussi nous sommes reçus comme des princes.

Des demoiselles qui étaient en villégiature ici se sont changées en infirmières et sont toutes plus dévouées l’une que l’autre, même pour les besognes les plus répugnantes.

Comme je suis dans les moins blessés, on me monte au 3e étage dans une salle où il y a une quinzaine de lits. Les infirmières lavent la figure, les mains et les pieds de ceux qui ne peuvent pas le faire, les autres le font eux-mêmes, et tout le monde se couche. La doctoresse qui était chargée de notre chambre passe et refait les pansements.

La première nuit, nous dormons assez mal, la souffrance nous tient éveillés.

Le lendemain, j’écris chez nous.

Ils me répondent aussitôt, m’annoncent que mon père est mobilisé depuis le 6e jour de la mobilisation. C’est la première fois depuis que je suis parti que je reçois des nouvelles du pays.

Hôpital

d’Aix-les-Bains – Septembre - octobre 1914

Je reste 20 jours dans cet hôpital où j’ai passé les plus beaux jours de ma vie. Puis, voyant que j’étais à peu près guéri, je demande à partir. On me porte sortant pour le lendemain.

Je prends le chemin du dépôt où je croyais avoir une convalescence, mais trop tard ! Elles étaient supprimées depuis 4 jours ! Je rentre à l’infirmerie d’où je sors 15 jours après. Pendant ce temps, mon camarade d’active, Séraphin CHARRIÈRE, qui avait été blessé 8 jours avant moi, repart pour le front. En sortant de l’infirmerie, je vais en permission de 6 jours. En rentrant, je m’attends d’un jour à l’autre à repartir.

Après avoir vu passer bien des détachements, mon tour arrive. On forme un bataillon de marche avec les dépôts du 23e et du 133e.

Nous partons pour le front le 11 février, mais cette fois-ci sans chanter.

Nous débarquons dans des petits pays à proximité du front, où nous restons quelques jours : La Salle, St Rémy, St Michel, et Raon-L’étape. Nous prenons les tranchées à Celles.

Chose curieuse, ce pays qui était à 1200 mètre des lignes boches n’avait nullement souffert de la guerre et tous les civils y étaient restés.

Nous restons 12 jours en tranchées, puis nous allons au repos à Raon d’où nous partons après quelques jours. On nous débarque au camp de Chalons, nous allons renforcer une division éprouvée.

Mars 1915

Je suis versé au 102ème d’infanterie. Nous prenons les tranchées dans un secteur assez dangereux (Jonchery, St Hilaire), nous fortifions le secteur et nous le quittons.

mi-1915 – 1916

6 mois après, nous n’avions pas fait d’attaque. Malgré cela, nous avons des pertes sérieuses à cause du bombardement. On nous amène dans le secteur d’Auberive qui est très bon mais qui ne l’est pas longtemps à cause des travaux que nous effectuons.

Nous creusons trois lignes de tranchées successives et nous les fortifions, tout en ayant la garde du secteur. Nous faisons la dernière à 80 mètres des petits postes ennemis, par un clair de lune magnifique, sous les shrapnells et les mitrailleuses boches, mais cependant sans trop de pertes.

Les travaux finis, nous attaquons le 25 septembre 1915.

Nous étions mal conduits, démoralisés et fatigués par tous les travaux que nous avions faits. Ce ne fut qu’une tuerie. La moitié de notre effectif y resta sans arriver à rien.

Après l’attaque, nous enterrons les cadavres et nous gardons le secteur une quinzaine.

Puis, nous sommes relevés. Nous allons 10 jours au repos, et on nous emmène en auto dans un secteur de l’Argonne (Bois d’Hauzy) qui est très marécageux et où il n’y a presque pas de tranchées.

Nous passons un pitoyable hiver dans la boue.

A cette époque je deviens ordonnance d’un lieutenant de pionniers et je ne suis pas malheureux. 12 mars 1916.

Nous passons six mois dans ce secteur sans grand évènement. Nous sommes logés dans de petites baraques, construites en carton goudronné qui nous abritaient tout juste de la pluie, et encore... Nous sommes appuyés à un talus de chemin de fer où le train blindé vient tirer tous les soirs, ce qui nous vaut de fréquentes alertes de la part des boches qui ripostent au train.

Un jour, un obus malheureux tombe en plein sur une cagna et tue un de mes camarades.

Enfin, on nous relève et on nous envoie au repos une vingtaine de jours pour nous ramener ensuite dans le même secteur d’où nous partons bientôt. On nous emmène dans le secteur de la Main de Massiges, c’est un coin assez tranquille, nous y restons deux mois et nous partons pour Givry-en-Argonne.

Pendant le trajet, je visite l’abattoir d’armée de la Chapelle.

A Givry, nous passons des jours charmants à boire le bon vin blanc de Champagne, mais on entend fortement le canon de Verdun, ce qui nous fait un peu réfléchir.

20 jours ici, et nous partons vers une destination inconnue. On nous débarque la nuit dans une lande sans lumière et sans bruit. On entend fortement le canon ; c’est Verdun. On nous donne deux jours de repos dans les bois, et nous partons pour l’enfer.

Chemin faisant, on rencontre des régiments qui en revenaient, les hommes étaient méconnaissables, crottés jusqu’aux yeux, exténués de fatigue, manquant de tout et qui nous disaient en guise d’encouragement :

“Pauvres

gars, vous êtes à plaindre.”

Et en effet. Nous dépassons la ville, l’artillerie de marine faisait un vacarme épouvantable.

Enfin, nous arrivons sans encombre au poste du colonel. Les ordonnances sont chargées du ravitaillement de l’état-major.

Tous les soirs, nous faisions 4 kms aller et retour au pas de gymnastique entre les tirs de barrages qui étaient extrêmement violents.

Enfin, les huit jours se passent, et nous sommes relevés. Nous allons au repos à la citadelle d’où nous ne sortons guère car les boches tirent incessamment sur la ville.

Pendant la première période, beaucoup d’officiers avaient disparu, il fallait les remplacer. Le colonel désigna mon lieutenant pour aller prendre le commandement d’une compagnie. Je le suis. Nous croyions retourner à l’arrière, mais on nous envoie de nouveau à Verdun et cette fois j’étais en première ligne.

Après un pénible voyage car nous étions chargés d’eau, de vivres, de grenades, etc... Nous arrivons je ne sais comment aux premières lignes que ne sont d’ailleurs que des trous d’obus. Chacun prend le sien. Hommes et officiers, nous sommes dans la boue jusqu’aux genoux régulièrement. Les tirs de barrages sont très fréquents et durent une heure et demie. Les ravitaillements n’arrivent pas, les hommes qui y vont sont souvent ou tués ou blessés.

Nous vivons pendant huit jours avec des sardines, très souvent même nous manquons d’eau et pour comble, la pluie ne cessait de tomber jour et nuit.

C’est ici, devant Fleury, que j’ai souffert le plus de toute la campagne, au moral comme au physique.

Marie

FUINEL sera évacué pour « pieds gelés » en février 1916. Il sera cité

au 102e régiment d’infanterie le 23 juin 1918.

Fin

des écrits

Joseph FUINEL est décédé le 14 juin 1974.

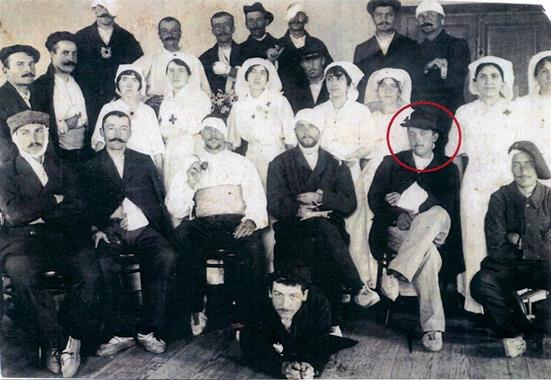

![]()

Je désire contacter le propriétaire du carnet

Voir des photos de soldats du 23e régiment d’infanterie

Voir des photos de soldats du 102e régiment d’infanterie

Vers d’autres témoignages de guerre 14/18

Suivre sur Twitter la publication en

instantané de photos de soldats 14/18