Carnet de guerre d’Alphonse GALLIENNE

Soldat

au 304e régiment d’infanterie

Mise à

jour : Septembre 2014

Merci

à Luc de mettre à la disposition de tous, le carnet de son grand-père.

![]()

Fascicule de mobilisation d’Alphonse

GALLIENNE

Août 1914

4 août 1914

Je pars de la ville d’Auray.

Tout le monde est enthousiasmé, mais les séparations sont dures.

Le soir du 4, j’arrive à Argentan, on nous laisse

libre de coucher où on veut.

À force de chercher on se flanque dans les allées … le 19ème … Le même

genre de formation de la 6ème. (*)

Je suis affecté à la 7ème escouade.

Tout le jour on … de la ville entre temps on nous habille comme cela. (*)

(*) :

Passages difficilement lisibles

9 août

Jusqu’au 9 au soir, on embarque. Ma section est garde de

police. Un gros caporal de mon escouade se trouve malade, le lieutenant arrive.

Il est onze heure du soir,

il envoie chercher le major qui vient en vitesse, pas de bonne humeur, surtout

quand il s’aperçoit que le malade est ivre. Ceci se passe bien à 3 heures, on

démarre, pas d’incidents en route.

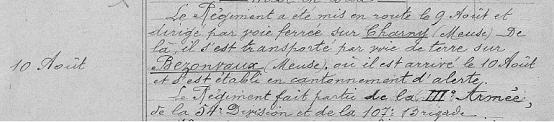

Nous arrivons à Charny (Meuse).

Extrait

du journal des marches et opérations (JMO) du régiment

On a débarqué, là je vois le 103ème.

Je demande Jules mais pas moyen de le voir. Nous partons pour Bezonvaux

! (*)

C’est .. .. (**).. .. de la misère,

Plusieurs restent en route.

En arrivant à Bezonvaux, le fils du maire de Corneille (***) meurt.

Enfin, on cantonne et passe la nuit-là.

(*) : Ne cherchez pas sur une carte ce

village, il a été détruit durant 14/18 et jamais reconstruit.

(**) :

Illisible

(***) :

Cornillé ? Ville pas trouvée

Jusqu’au 22 août

Jusqu’au

22 août, on marche sans arrêt, mal ravitaillés.

Le 23

Nous arrivons à Bec.. … maise

a 4 … (*)

Là, c’est la bombe (**), on y trouve de tout.

A 4h du soir, la soupe cuit, mais il faut tout abandonner

et se sauver. Là c’est navrant.

On va à la rencontre des boches. Beaucoup sont malades de boire (*).

On rencontre des civils qui se sauvent, qui nous crient :

« Arrêtez-les ! ».

Ils circulent, tant des femmes, des enfants, des vieillards sur la

route. Une femme, me dit-on, suit une voiture de paille, reçoit un enfant. Une

femme mène un vieillard dans une brouette. Une autre avec une voiture d’enfant

qu’elle pousse devant elle, et trois petits autours qui s’attachent à sa robe.

Tout cela nous fait un drôle d’effet.

Je crois que ce sont les scènes que j’ai trouvé les plus tristes.

Nous couchons dans un pré le lendemain ; pour toute nourriture : un

quart d’eau de vie.

(*) :

Passages difficilement lisibles

(**) :

La bombe : La fête

(***) : Ils ont trop bu et

sont saouls, à cause de la « bombe » ?

Jour 24

C’est

le 24 août 1914

On part sur le bord d’un bois.

Là, on touche de la viande, on commence à la faire cuire.

Les boches commencent à nous bombarder. On croit que c’est nos canons

et on nous dit qu’est ce … … passe enfin.

(*)

L’ordre arrive de prendre position, de se faire un trou individuel,

alors faut laisser la viande. Et, filant, un obus tombe à 100 mètres de nous.

C’est le premier aussi près.

Alors, tous, on se lève, près à partir dans le bois.

Le capitaine (**)

crie à tout le monde de

retourner à sa place. D’après les artilleurs de chez nous, les boches nous ont

envoyé 2000 obus, enfin de 9h du matin à (..) du soir.

On n’a pas bougé de place. Nous avons quelques blessés.

À 2h, l’ordre vient de descendre sur Spincourt.

On est tous bien contents de marcher un peu. On arrive

à un petit patelin à 100m de Spincourt qui est arrosé copieusement.

Croyant se mettre à l’abri, on entre dans une bergerie ; un frison (***) nous tombe dessus. Personne de blessé.

On veut sortir pour aller à Spincourt, pas moyen ; la campagne

est trop battue.

Un général nous dit :

« Voilà assez

longtemps que ces batteries nous ennuient, faut les prendre d’assaut ».

La 20ème essaye de sortir du pays, pas moyen alors on résiste jusqu’à

la nuit.

A la nuit, l’artillerie cesse, on part pour Spincourt.

Le lieutenant m’envoie 100 mètres à l’avant ; en approchant du paysage

on voit des ombres.

Je prépare (**) en avançant avec précaution ; on s’aperçoit

que ce sont des civils ; on leur demande si les boches sont à Spincourt,

ils répondent « non ».

On avance.

On entend chanter. C’est un chant allemand. Ils sont donc tout près.

Les 6ème régiment alors entrent dans Spincourt.

(…) (**) Nous on reste à l’entrée. Les boches nous ont

vu, ils nous arrosent copieusement avec les 77. Nous avons le … … … la gare (**)

Alors c’est la débandade (****): on se sauve sur la route d’Étain,

tous les obus tombent dans la plaine. Donc pas un blessé, que je crois.

Un caporal nommé Troussian

reprend son sang-froid le premier et crie :

« 19ème, 304 » (*****)

Il rassemble

presque toute la compagnie.

Alors, on bat la campagne, séparés des autres compagnies.

À un moment donné on s’aperçoit qu’on retrouve Spincourt, on

voit le clocher.

On fait demi-tour. On marche et on arrive sur une route : Doit-on aller

à droite ou aller à gauche ?

Le capitaine part à droite, le lieutenant à gauche, emmenant chacun la

moitié des hommes.

Puis le lieutenant s’aperçoit qu’il est dans son tort, il fait

demi-tour et court après la fraction du capitaine. Nous arrivons dans un pays,

on cantonne, on trouve un grenier et du foin.

On monte dessus, on se couche, équipes épuisées, on s’endort.

À peine endormis, alerte, les boches arrivent. On repart, et enfin nous

arrivons dans une ferme. On couche dehors dans la cour.

La

journée a coûté au régiment 3 tués, 31 blessés et 230 disparus (JMO)

(*) :

Il s’agit du capitaine SOUBEYRAND, qui commande la 19e compagnie

(**) :

Passages difficilement lisibles

(***) :

Frison : Probablement

un ennemi

(****) :

C’est exact, le JMO dit :

« Le lieutenant-colonel JOSSET réunit les

officiers dans la cour de la gare pour leur donner ses ordres. À ce moment une

canonnade brusque et très rapprochée vient jeter le désordre dans les troupes

qui s’y trouvaient arrêtées et qui furent refoulées dans les rues

adjacentes. »

(*****) :

19e compagnie du 304e régiment d’infanterie

25 août 1914

Le lendemain, je ne sais par quel hasard, on se retrouve

avec tout le régiment (faut croire qu’on avait moulé sur place). On fait du

jus. On repart une heure après.

Dans le 25 (*) le bombardement recommence. On marche vers

le canon.

Vers 10h, notre colonel est tué en tête de son

régiment (**), alors on va à l’abri dans un petit bois.

Là on fait halte avec des camarades.

Je pars à la corvée d’eau. On trouve un petit ruisseau, on remplit nos

seaux avec un couvercle (*), c’est dire que l’eau ne coulait pas fort.

À un moment donné nous vient des balles d’un bois opposé ; on emplit

nos seaux, on les emporte. Le maladroit nous a reconduit jusqu’à notre poste

sans nous toucher.

Un moment après un ca…(*) sort du bois et part ventre à terre. Nous

n’avons pas pu distinguer si c’était un français ou un boche mais pas de doute,

c’est celui qui tirait sur nous.

(*) :

Passages difficilement lisibles

(**) :

À 10 heures le lieutenant-colonel JOSSET fut tué par un éclat d’obus qui lu

fracassât le crâne. (JMO)

Les 26, 27, 28, 29, 30 et 31 août

Le

31 août, le régiment reçoit l’ordre de se porter vers Béthelainville (N-O de

Verdun)

Pas de bombardement sérieux, mais des marches. Presque pas mangé le 5

au soir.

À 6h nous sommes partis pour aller cantonner. Se

croyant bien fatigué nous ne nous sommes arrêtés que le lendemain, à 8h du soir

donc.

--------------------------

Jusqu’ici, nous en sommes à la

page 10 du journal. Le texte qui suit est celui de la page 15 et des suivantes,

les pages 11, 12, 13 et 14 ayant disparues.

Mais le JMO décrit la journée

du 1e septembre. Le régiment attaque les positions allemandes aux

bois des Forges. Les pertes ne sont pas indiquées, mais l’on peut penser

qu’elles furent importantes, car il y a eu 4 officiers de perdus. Ensuite le

régiment retraite vers le sud.

--------------------------

A la nuit on part pour aller on ne sait où, pas loin,

mais de droite et de gauche, en avant, en arrière, on se demande si on avance

ou si on recule.

2, 3, 4, et 5 septembre

Les 2, 3, 4, et 5 on fait ce manège. Quelques bombardements de rien dans

ces jours-là. On reçoit notre premier renfort. (*)

C’est à ce moment aussi qu’on lit sur les murs le départ du

gouvernement pour Bordeaux, alors on ne comprend plus.

Ou plutôt on commence à comprendre : les boches avancent. Une autre

affiche dit de ne pas imputer à toute une région les fautes individuelles qui

ont pu être commises.

On comprend qu’il s’agit du midi.

(*) :

Renfort de 100 hommes environ, le 3 septembre.

Arrive le 6 septembre.

Le matin on touche un peu de nourriture, on marche toute la journée

pour arriver à Rembercourt, (*)

passant par Marats.

(**)

C’est plein de blessés.

Un curé, probablement celui de Marat, se démène pour faire

charger les blessés sur toutes espèces de voiture et dans toutes les positions.

On s’en va sur le bord d’un bois en face d’un autre, et le capitaine

nous dit :

« Les boches

vont sortir du bois d’en face »

On attend jusqu’à la nuit.

Rien que quelques blessés qui sortent de ce bois, et nous répondent

vaguement.

En sort un civil, on ne sait d’où il vient ni où il va ; le capitaine

lui dit :

« Tant pis pour vous, je ne peux vous

conduire à la prévôté, vous suivrez le sort de la compagnie »

Je ne sais pas ce

qu’il est devenu.

La nuit même la faim commence à nous tenailler.

On ne trouve rien de mieux que de l’eau qui coulait dans les traces de

roues des voitures. Donc toute la nuit on reste dans notre fossé.

…ors … s’il lui reste quelque chose à manger l’autre réponds « Roluichon

n’a plus rien à manger ». Faute de mieux on part se …(***)

(*) :

Rembercourt-aux-Pots

(**) :

Il s’agit de Marat-la-Petite

(***) :

Passages difficilement lisibles

7 septembre 1914

Au petit jour : départ.

En route on aperçoit un sac de biscuit éventré ; tous on se jette

dessus, il n’a pas fait long feu. J’ai pu en avoir quelques-uns. Heureusement,

voilà 24h qu’on a absolument rien eu, et avant, peu de chose.

Nous sommes au 7 au matin, on ne marche pas longtemps.

Vers 6h du matin, le commandant nous rassemble, nous étions alors sur

la plaine de Rembercourt, auprès de la ligne du petit meunier.

Il nous dit :

« Mes enfants,

aujourd’hui on ne recule plus, les Allemands vont nous bombarder d’ici peu,

mais vous savez ce que valent leurs obus. Ils ne nous ont jamais fait de

mal. »

« Tout à l’heure

nous allons monter sur la crête et on reste là ; les boches vont venir en face

de nous et il faut les empêcher de passer. »

On ne se doutait pas que c’était un ordre du Général Joffre.

En effet, on monte sur la crête en rampant. Une fois là on s’abrite de

notre sac et derrière des gerbes d’avoine. Le bombardement commence alors.

J’ai l’impression que je serai touché avant la fin de la journée.

Enfin nous arrivons sur la crête en ligne. On aperçoit quelques boches,

on tire.

Le capitaine crie :

« Ménagez vos

cartouches ! ».

Il est vrai que les boches sont encore à 1km environ, et que si on

manque de munitions, je crois qu’on ne saura guère où aller en chercher.

Enfin le bombardement cesse, il

doit être vers 11h ou midi.

Les boches se mettent à tirer, puis cette fois on les voit bien. On

croit aussi qu’ils se servent des fameuses balles « dum dum » car on entend en

plus du sifflement comme des coups de fouet à nos oreilles.

On se met à tirer.

C’est la première fois (*).

Cela nous débarrasse de nos cartouches. J’ai visé comme il faut.

Quelques-unes ont paru toucher l’ennemi : ils tombent, ou se couchent ; un se

relève, il semble blessé. (*)

Ceux que je pouvais viser se trouvaient à ce

moment à 6 ou 800 mètres. On tirait, les balles tombaient drus comme grêle.

À ma gauche et tout à côté de moi, notre sergent.

A un moment donné, le voyant couché sur le ventre, la tête sur ses bras

croisés, croyant qu’il dormait, je l’appelle et le secoue en disant :

« Tirez donc on

les voit bien maintenant ! ».

Un caporal qui était de l’autre côté me dit :

« Tu ne vois

donc pas qu’il est mort ? ».

Le pauvre avait du être tué net sur le coup. De tous les côtés on ne

voit que morts ou blessés.

« 400 sur 2000 sont resté au

régiment» nous a-t-on dit.

(**)

A un moment donné, voyant le peu que nous restions, les uns

tués les autres qui partaient blessés, on se demande si on recule ou si on

reste.

Personne ne répond.

Alors, à trois, on marche à reculons quelques mètres. La position

n’était pas meilleure, alors je dis aux deux autres :

« Vaut mieux

être touché à sa place qu’en reculant ».

On retourne à notre place.

Peu de temps après on voit sur notre gauche des hommes par deux en

rang, l’arme sous le bras ; est-ce des boches ou est-ce des Français ?

On appelle un officier.

Rien.

Un gradé, rien.

Une jumelle, rien encore.

Alors, nous disons :

« Continuons de

tirer sur ceux devant nous »

Je défaisais mes paquets de cartouche par terre à côté de moi, et

tirais.

A un moment je sens une piqûre au bras, à la jambe.

Je cherche, trouve pas de trou à la capote, je remue le bras. Tout marche bien.

Alors je me dis que ce n’est rien. Je continu de tirer.

J’aurais du savoir que cette petite blessure me venait de ceux que

j’avais vu venir de la gauche, je l’ai vu par la suite : ma deuxième blessure,

je la reçois sur la main droite, en travers.

Alors je me dis « cette fois, je m’en vais ».

Je garde mon fusil je crois, je me lève, debout. La fièvre me prend. Il

me restait dans mon bidon du liquide, je vais pour le boire et je crois l’avoir

bu.

Là ma jambe gauche manque, je risque de tomber. Il me semble qu’elle

m’a été emportée, mais non.

Je pars, boitassant, je ne

sais pas trop comment.

Je me rappelle que mon équipement me gênait. J’ouvre les bras et laisse

tout tomber.

Pas longtemps après, j’ai regretté mon fusil, qui m’aurait servi de

bâton. Je me détourne, j’entendais les balles tomber tout autour de moi.

Alors je vois un grand diable de boche qui me tire dessus. Je n’en ai

vu qu’un : étaient-ils plusieurs ?

Je commençais à m’en aller ; la terre tournait. Je vois alors quelques

gerbes d’avoine, je veux m’y abriter.

Il me semble que je n’y arriverais pas. Enfin j’y arrive, me couche ou

me laisse tomber.

Combien de temps j’y ai été ? Ai-je perdu complètement connaissance ?

En tous cas il me semble y avoir été une dizaine de minutes. Je

n’entendais plus les balles arriver près de moi ; les boches étaient tout près

et je ne me rappelle pas avoir entendu crier.

Je me dis, faut partir.

Péniblement, je me mets à

marcher, mais une fois parti

je commence à réentendre les balles arriver. Peut-être

n’ont-elles pas cessé de tomber.

Je passe à côté d’un homme couché, mort, plus que sûr.

Je montais une crête et me disais : « si seulement j’étais de l’autre

côté, … ».

Une balle me passe sur la main gauche, enlève la peau. Une autre

traverse l’épaule gauche. Je me voyais bien près de la mort. Tout de même, je

demandais à Dieu de me donner le courage de supporter tout cela, et le priais,

si je restais, de m’en tenir compte.

Enfin, m’arrivent deux balles, ensemble ; je croyais n’en avoir qu’une

: celle qui m’a fait le plus souffrir.

Il m’a semblé que la balle était entrée par la fesse droite, et sortie

par le bas ventre, mais non. Une est rentrée dans la fesse droite, l’autre a traversé

le bas ventre.

Là, je me suis dit : « Ah mon

Dieu, assez ! »

Je ne pouvais plus.

Pourtant je ne perdais pas connaissance.

A partir de ce moment, je n’ai plus entendu les balles. Il m’a

semblé que c’était fini. Peut-être encore la côte à monter, il fallait s’en

aller. Je continuais à marcher mais souffrais bien, et le sang coulait.

J’aperçois notre brancardier le bras bandé qui s’en allait, aidé d’un

brancardier d’une autre compagnie.

Je les appelle ; celui qui n’était pas blessé me répond :

« Mon vieux, j’en

ai un j’en ai assez ! Je ne peux pas t’aider. ».

Arrive un autre, blessé aussi, mais moins que moi probablement.

Je l’appelle, il m’aide ; puis j’aperçois le caporal d’ordinaire nommé Mire, avec qui j’avais eu une

discussion quelques jours avant.

Je l’appelle, il vient, un bras en écharpe. Je dis :

« T’es blessé

aussi »

Il me dit :

« Moi c’est rien

mais toi tu as l’air bien touché ».

Sans celui-là, où serais-je ? Car j’étais à bout. Il m’a fait ce que

plus tard, Albert à fait à deux camarades.

Car le camarade qui m’aidait auparavant, quand Mire est venu, il nous a laissé.

Alors je lui dis :

« Laisse-moi

mort, je n’en peux plus ».

Il me dit :

« Non, je ne

m’en vais pas sans toi. Accroche-toi après moi, et laisse-toi trainer. Ne

t’occupe pas de moi. »

Je mets mon bras gauche autour de son cou, et lui il me tenait par le

corps.

De temps à autres, il me regardait et me disait :

« Tu souffres

pauvre vieux … Ta pauvre main … Mais prends courage, on va bientôt arriver hors

de portée des boches ».

Plusieurs fois je lui ai dit :

« Laisse-moi me

coucher là, je n’en peux plus »

Chaque fois il me disait :

« Non je ne te

laisserai pas ».

Enfin, on arrive à une petite haie d’épines. Il y avait des

blessés restés là.

Je lui dis :

« Cette fois tu

vas me laisser là »

Mais non. Il ne me lâche toujours pas.

Enfin, on arrive à un endroit où il était disposé à me laisser ; arrive

un officier d’artillerie qui nous dit :

« Plus en

arrière les blessés, on va tirer et les boches vont répondre »

Je ne me faisais guère d’idée du danger. Je voulais surtout me coucher.

Enfin, on repart. Combien a-t-on marché ? Combien en ai-je fait en tout ?

Peut-être deux à trois kilomètres, qui m’ont paru un siècle.

On arrive au coin d’un bois, pas loin de Marat je crois.

Il me semble qu’on se dirigeait avant sur Rembercourt et qu’on

s’est aperçu que les boches nous tiraient dessus. Je vois encore le clocher

dégringoler, mais comme dans un rêve.

Au coin de ce bois, Mire

me dit :

« Je te laisse

là ».

Quel bonheur. Me coucher. Le sang s’arrête. La souffrance cesse. Je me

trouve bien.

Mire, avant de partir, me dit :

« Sois tranquille,

je vais t’envoyer les brancardiers ».

Il y avait à côté de moi quelques autres camarades. Je crois que la

nuit venait. Je vois un type arriver, se trainant ; je reconnais Eugène Mottier, lui aussi me reconnait.

Je me trouve moins seul.

Puis arrive un cycliste qui demande s’il y en a un qui est pansé ; il

vient à moi et il échange (*) son pansement et le mien.

En s’en allant, il promet bien d’envoyer une voiture. Passe un régiment

de Chasseurs à pied.

Un officier, en passant, nous dit :

« Si vous

n’aviez pas quitté, on ne serait pas obligé d’aller prendre votre place ».

On proteste en

disant que nous étions tous touchés.

Un homme se détache, vient à nous et nous dit :

« Vous avez soif

? ».

Si on avait soif ? Ah oui !

Un officier le rappelle et lui dit de suivre ses camarades.

Il répond qu’il suit, alors l’officier dit :

« Vous

connaissez le règlement »

Il répond :

« Mais L ou C,

faites votre devoir. Mais voilà des hommes blessés qui ont soif. Je leur en

porte, et je retourne à ma place ».

La nuit venue, on entendait plus que le canon. Enfin je

crois.

10h. On entend une voiture.

On appelle ; ils répondent :

« Par où ? »

On crie :

« Par-là ! ».

Mais d’un autre côté, d’autres aussi criaient « Par-là ! », et ce sont

ces autres qui ont gagné.

Nouvelle attente. De combien de temps, je ne sais pas.

Une autre voiture arrive. Cette fois, c’est vers nous qu’elle se

dirige.

C’était une voiture de foin ; les uns couchés, les autres assis.

On nous charge à six je crois, quelle misère encore à travers les

cahots.

Enfin, on arrive à un poste de secours au petit jour.

(*) : Passages

difficilement lisibles

(**) : Le JMO déclare 53

tués, 229 blessés et 613 disparus, durant le combat de la Vaux-Marie.

8 septembre

Le lendemain, 8h, mon tour vient.

(*)

Le major me dit :

« T’es Normand toi ! »

Sur l’affirmation ;

il dit :

« Tu ne vas ni bouger ni crier ».

Il me parle du pays : il était de l’Orne aussi.

Pendant ce temps on ouvre mes vêtements, fend la capote, le pantalon.

Les pansements ont été faits ; je ne me rappelle pas si j’ai souffert. On me

remporte sur la paille avec d’autres.

Une femme, peu de temps après, nous apporte un peu de lait. La fièvre

me reprend, le docteur vient me piquer. J’ai su après que c’était de la

morphine.

Enfin, la fièvre se calme un peu 6h

ou 7h. On envoie à pied tous ceux qui pouvaient marcher, assis tous ceux

qui pouvaient l’être.

Nous restons jusqu’au soir, 4h

ou 5h, dans la grange sans rien prendre.

Bien entendu, attendre une ambulance. Et finalement, on nous met à trois

ou quatre sur la paille dans une voiture à foin en route pour Bar-le-Duc.

En partant, comme j’étais pieds nus sans pantalon, le major me donne

une couverture. En partant un blessé dit qu’il a froid ; le major dit :

« Je lui donne

ta couverture »

Je lui dis :

« Mais je suis

presque nu »

Il me dit :

« Que veux-tu,

il crie plus fort que toi ».

En partant, il me jette une petite veste qu’il trouve là, sur mes

pieds.

Ce que cette route pour Bar-le-Duc a été longue. Et le pauvre

cocher qui nous emmenait, à qui on réclamait à boire, ou on disait « Pas si vite dans les ornières », a dû

être content de se débarrasser de nous à la gare. Comment j’étais descendu de

voiture et porté, je ne sais.

Je me trouve sous le hall gare de Bar-le-Duc sur une brassée de

paille. Là il y avait du monde.

Passe une dame qui me cause de la guerre, me dit :

« Ca va bien »

Ce n’était guère

mon avis. Elle me dit :

« Si, hier on craignait d’être bombardé.

Aujourd’hui on ne craint plus, vous avez arrêté les boches »

Je demande à cette dame des chaussettes, elle m’en apporte et me les

met aux pieds. Il y avait de tout : prêtres, bonnes sœurs, infirmiers ; et

mieux : des deux sexes.

Nous soulager, c’était de pleurer à son aise. Il y avait des boissons

et aussi du pain blanc avec des confitures, et ce qu’elles me faisaient envie !

Mais je me disais :

« Je serais

malade si je mange »

La dame me tente me dit :

« Des confitures

du pays ? »

Je prends un morceau de pain que j’ai dû avaler trop vite. Peu de temps

après, j’étouffais, le pain ne passait pas. Après, je refusais tout : café,

thé, menthe, et le reste.

Puis me vient une bonne sœur ; je lui dis ce qui m’était arrivé, que le

pain que j’avais mangé ne passait pas.

Elle me dit :

« Vous allez

boire de la menthe ».

Je ne voulais pas, enfin, je me laisse faire ; aussitôt après j’ai été

soulagé.

La nuit se passe comme cela.

(*) :

Passages difficilement lisibles

Mercredi 9 septembre

À dix heures du matin, donc le 9, mercredi, on nous emporte dans

un wagon à bestiaux sur une poignée de paille.

À 15 dans le même, dont 15 couchés. Des dames passent, nous donnent il

me semble un oreiller plein de paille. Nous restons dans ce wagon sans quitter

de place jusqu’à 4h du soir.

Enfin, on quitte la gare. Mais on ne va pas loin.

Fin 1914

Nous sommes restés dans ce wagon mercredi

9, jeudi 10 et vendredi 11 : donc 3 jours et 2 nuits.

Quelles journées, surtout quelles nuits, sans lumière dans notre wagon,

sans soin, pas un infirmier, pas un major.

Se plaindre chacun son tour, appeler sa mère, sa femme, sa sueur. Une

nuit je crois entière on a peu … (*)

Nous n’avons pas bougé de place entre deux gares. Il pleuvait à verse,

on entendait ni voyait rien.

La seule chose qui pouvait … (*)

Enfin à un moment notre porte s’ouvre ; si je me rappelle bien une

lumière se fait voir.

On entend l’eau dégringoler. Une femme entre. Les uns endormis, les

autres éveillés ou assoupis ; en se remuant on se fait mal ; la surprise en

plus ; cette pauvre femme a été reçue par des cris et des plaintes.

Elle nous a causé, elle a dû être bien émotionnée.

Elle nous dit :

« Je n’ai rien

mais si je vous peux quelque chose demandez ».

Je dis :

« Le peu de

paille que nous avons est souillé (*), si vous pouvez nous en apporter »

Elle se retourne et dit à des hommes ou femmes qui étaient là, qu’on

n’avait pas vu :

« Allez chercher

du foin dans la plaine »

On nous apporte du foin mouillé mais cela ne fait rien, on était moins

dur pour uriner. Je ne pouvais que me tourner ; il y avait une fente.

Heureusement que ces trois jours j’ai été constipé.

Une fois, avec l’aide de celui qui pouvait marcher, je me suis mis

debout dans le fourgon ; mais je n’ai pas recommencé, je ne pouvais tenir.

Quand notre train arrêtait dans les gares, les civils nous apportaient

des œufs, des pommes, des poires ; ce qui m’a fait le plus plaisir, c’est du

champagne qu’une dame nous a apporté.

Enfin, noud arrivons à ..(*).. vers 5h le vendredi

soir.

On nous descend tous, mais tous ne doivent pas rester : que ceux qui ne

peuvent pas aller plus loin.

On vient me chercher avec un brancard. C’est la première fois depuis

trois jours que l’autorité s’occupe de nous. J’avais un drap ; d’où me

venait-il, je ne saurais le dire.

Là on me donne une carte rouge, signe que je reste là, la visite

passée.

A la nuit tombante on nous met à quatre sur des brancards, dans une

voiture de boucher, et nous emmène à l’hôpital N° 14. (*)

Des infirmiers, surtout des infirmières jeunes et vieilles. On nous

déshabille, met une chemise propre et dans un lit. Que c’était bon. De la soupe

et du thé chaud, on se croit saufs.

Mais ce qui a été dur encore c’est d’attendre les pansements ; on ne

prend que les plus infectés. Il y en a que les vers tombent, ça sent bien

mauvais.

Quelques-uns meurent, on a peur. Surement que mon pansement ne sentait

pas trop mauvais car le chirurgien ne m’a pris que le mardi suivant..endormi à la …(*)

Après cela les plaies se guérissent normalement.

Le soir, j’ai souvent de la fièvre, alors on me

pique à la morphine pendant un mois, je pense.

Au bout de ce temps il se forme un abcès dans la cuisse gauche qu’il

faut défoncer à moitié. Là j’ai beaucoup souffert.

(*) :

Passages difficilement lisibles

Enfin après cela, ça a marché : au

bout de deux mois je me levais et j’ai quitté l’hôpital le 27 novembre.

Ma femme est venue me voir.

J’ai rejoint Argentan d’où on m’envoie au rédemptoriste.

Là, c’est tout à fait mal couché ; dans l’église il fait mauvais temps

; ma femme est malade. Heureusement j’ai des camarades : E. Ramard puis Albert arrivent, puis Henri

; ça me distrait.

1915

Le samedi 16 janvier, je pars en convalescence. Je vais à la

Martinière.

Le mardi, une dépêche : ma femme

était morte du dimanche. Tous

les malheurs me poursuivaient. J’arrive le jeudi à Ste Même : ma femme en terre

du mercredi.

A partir de là, la guerre est pour ainsi dire finie pour moi.

Un an, je reste au dépôt ; permission ; sursis ; et retourne 3 mois à

Sées, à la mécano.

Ensuite, chargé d’armes.

1916-1917

5 mars 1916, parti au 44, le Mans.

Au bout de 2 mois, parti à l’escadrille F24 ; ordonnance du Lieutenant Andreux : je sers à table, je fais la

cuisine.

En février 1917, changé d’escadrille, passé à la 229, faut

retourner aux cuisines.

En octobre, Albert et Ramard

viennent me voir (*).

Là, pendant 15 jours, bombardés par avion tous les soirs. (*)

On part : matériel brûlé, avions endommagés ou brulés.

Novembre 1917, retiré de l’aviation, versé au 11ème d’artillerie à pied,

resté à la batterie, un bombardement assez sérieux, et quelques obus par ci par

là. On m’envoie à l’échelon faire un peu de tout.

1918

Le 1er mars, je monte à la batterie faire le

ravitaillement, on sent les gaz. Depuis ..… tombé qui

nous gênent (*)

Jusqu’à la batterie, le bombardement recommence. Un homme est tué pas

loin de moi.

Le 15 juillet, un bombardement à minuit : les boches attaquent,

ça tombe tout autour du camp, on se replie en bon ordre.

A la Neuville, au front, lors de notre attaque, quelques

marmites boches tombent. C’est fini.

Me voilà à l’arrière et la guerre va finir.

De juin à novembre, j’ai pu voir souvent Émile.

8 novembre 1918.

(*) :

Passages difficilement lisibles

Je

désire contacter le propriétaire

Vers d’autres témoignages

de guerre 14/18