Carnet de guerre du caporal Louis Émile

DECAMPS

du 88e, puis 288ème régiment d’infanterie

1er carnet, partie

1/2 : novembre 1915-septembre 1916

Mise

à jour : novembre 2015

Apporter

une précision, une question sur ces carnets

![]()

Prélude

Il y a quelques années, le Licérois Michel BacquÉ découvrait dans la bibliothèque familiale deux carnets de guerre de 1915 à 1918 écrits par un poilu ariégeois, Louis Decamps.

Il précise :

« Je ne sais comment

ils sont arrivés là. Mais je ne les lis pas car je ne me sens pas prêt.

Récemment, ils réapparaissent et m'intriguent. Dès les premières lignes, c'est

le choc ! Je suis happé par le récit, touché par la précision des détails,

souvent horribles, époustouflé par la lucidité de l'auteur, stupéfait par la

qualité des écrits et l'orthographe d'un homme lettré qui se destine à

l'enseignement.

Au fil de la lecture,

je deviens proche de lui, partageant ses moments de doute, de peur, les

blessures, l'intensité des brefs retours au pays. Je mesure son courage, son

sens élevé du devoir pour la patrie menacée. Je découvre un homme intelligent,

posé, critique, lucide. Ses réflexions sur le sens de la guerre, le sacrifice

ultime, l'humain, le politique donnent à réfléchir et me troublent profondément

».

D'après son acte de naissance, DECAMPS Louis Émile est né le 17/10/1897 à 9H00 du matin à Saint Félix Lauraguais (31). Il est le fils de Gabriel (gendarme) et de SANTOUIL Marie. Il est indiqué sur sa fiche matriculaire (matricule 504) comme profession « enfant de troupe »

Louis vient donc d’avoir 18 ans quand il commence à écrire ses carnets.

Vous pouvez retrouver >>> ici <<< l’article passé dans la presse (La Dépêche). Michel BACQUÉ tient ce document à la disposition de la famille. Son n° de téléphone se trouve dans l’article du journal.

![]()

Avertissement

Le texte étant particulièrement dense, j’ai créé volontairement

des paragraphes et un sommaire.

Sommaire très détaillé, car les écrits de Louis sont aussi très

détaillés, très imagés.

Tous les textes de couleur bleue sont des rajouts pour comprendre

et expliquer certains mots, certaines expressions, certaines situations.

La lecture du carnet en est donc rendu beaucoup plus

« digeste » avec ses ajouts et les possibilités d’internet.

![]()

Sommaire (n’existe pas dans le carnet)

ü Camp de Mirepoix puis

Foix, la réception de l’équipement, le bataillon de marche, le départ

ü Mirande, dépôt du 88e RI

- Le départ pour le Nord

ü Arrivée en secteur de

Montreuil-sur-Mer (Pas de Calais)

Ø Mars 1916 : L’arrivée de Louis

au régiment :

ü Pargny-sur-Saulx :

Le village, son cimetière

ü Heitz-le-Maurupt

: L’arrivée des « bêtes curieuses »

ü Jussecourt-Minecourt

: l’affectation au 288e RI

ü 17h, la

soupe, le café du village

ü Le départ, l’embarquement,

le voyage en train - L’arrivée à destination

ü Le déplacement des trains

régimentaires et de combat : La tribu de Romanichels

Ø 26 mars - mi-avril :

Ville-en-Tardenois :

ü Le camp de Ville-en-Tardenois

ü L’impressionnante prise d’arme

de la division, le défilé

Ø Avril - mai 1916 : Secteur de

Reims - Courcy

ü Fin avril : Chalons-sur-Vesle,

les travaux défensifs exténuants

ü La montée en premières lignes

: St Thierry, Courcy - Impressions d’un « bleu »

ü Secteur de Courcy :

L’arrivée dans la tranchée Tête de Cochon

ü La première

veille : La solitude, le froid, la peur

ü La « balade » en territoire ennemi

- La relève

Ø Mai - août 1916 : Secteur de

Reims - Cernay

ü Arrivée en secteur :

Cernay, voyage au « pays des taupes » - Les poux

ü La sortie tragique de

la patrouille : 8 juin 1916

ü La punition : retourner dans

la zone neutre

ü L'insouciance

d'un moins de vingt ans dans les ruines de la guerre

ü Reims : Le séjour en réserve de

régiment

ü L’organisation

de Cernay, la cathédrale de Reims, l’église St Rémy - La permission

Ø Août 1916 : Changement de secteur

ü Les cours d'élève

sous-officier à Bezannes

Ø 26 août au 3

septembre : Chardogne, le cantonnement

ü L’idée de la mort, l’alcool

pour oublier

ü Le penseur, le devoir

envers la patrie, les favorisés de la fortune

ü La veillée d’arme, les

tavernes, le pinard - La litière de Louis

Rappel :

Louis a 18 ans…

Novembre 1915-mars 1916 : 88ème R.I.

Camp de Mirepoix puis Foix, la réception de l’équipement, le bataillon de marche, le départ

Remue-ménage au camp d'instruction du 59ème RI à Mirepoix (Ariège). Une grande partie du contingent de la classe 1916 part pour le front.

J'en suis. (Il a 18 ans)

Nous rejoignons le dépôt du régiment à Foix le 20 novembre 1915.

Ma mère m'attend devant les bâtiments annexes de la caserne sur la partie opposée du champ de foire.

Nous sommes consignés jusqu'à cinq heures de l'après-midi. Ma mère m'apporte quelques douceurs.

Après 17h, la maison à Sibian tout près de Foix jusqu'à 20H.

Le 21 et le 22 on nous habille et on nous équipe en tenue de guerre.

Alignés sur un rang nous recevons en vrac tout un matériel dont on se trouve un instant drôlement embarrassé. Jamais on ne nous avait donné tant de choses à la fois : sac, équipement petit linge, boites diverses.

Tantôt il fallait courir vers un coin de la caserne pour toucher et mettre la tenue bleu horizon, képi de la même couleur, nos vieux habits étant hâtivement et grossièrement jetés dans un coin, tantôt il fallait aller vers un autre pour toucher deux paires de souliers neufs de marche et de repos, cette dernière plus appréciée que les autres parce que plus légers et plus luxueux, ou bien on s'acheminait ailleurs pour devenir propriétaire d'un fusil mod. 97 à magasin avec sa baïonnette largement pourvue de graisse.

Arme de laquelle il ne fallait jamais se séparer et qui devra nous suivre et se plier à nos caprices dans toutes les circonstances plus ou moins dangereuses à venir.

Mirande, dépôt du 88e RI

Le 23, nous embarquons à destination de Mirande où nous allons constituer un bataillon de marche de la classe 1916 sous le N°88.

De bon matin une grande partie de la population fuxéenne (*) nous accompagne à la gare, nous souhaitant bonne chance avec des adieux touchants pendant le traditionnel défilé au travers de la rue Delcassé et la rue de la gare, clairons éraillés et tambours en tête rendant un vacarme assourdissant.

De ces pauvres jouvenceaux, combien reverrons ces lieux qu'ils quittent aujourd'hui le cœur un peu gros.

La veille au soir j'avais fait un bon repas en famille accompagné de mon bon camarade François et les adieux pour une mère avaient été déchirants.

À Mirande dépôt du 88ème RI, ultime préparation pour le front : distribution et couture des n° 88 sur les cols de la veste et de la capote. Dans les bâtiments voisins des malgaches achèvent leur instruction. Pendant que l'on nous forme en section, leurs faces presque noires roulent vers nous des yeux curieux.

Dès qu'elle peut quitter la caserne, toute cette jeunesse ne peut qu'à s'étourdir et certains cafés hospitaliers ne désemplissent pas jusqu'à l'heure du couvre-feu.

(*) : Les habitants de Foix sont des Fuxéins.

Le départ pour le Nord

Le 25 novembre 1915 au soir, empilé dans des wagons de voyageurs, nous partons pour une destination inconnue.

Le lendemain vers 4H du matin, arrêt et réveil en gare de Cahors pour une distribution de café préparé par des dames de la ville. Le train d'une longueur inusitée ne contient que des militaires.

Des portières débordent sans cesse des grappes de capotes bleues et toute la journée se passe à chanter, à envoyer de la main d'aimables bonjours aux indigènes entrevus sur les bords de la voie, à interpeller les voyageurs, les employés spectateurs curieux de notre passage au ralenti dans les grandes gares.

On s'intéresse même aux multiples formes que prend notre large convoi à la merci des nombreux méandres de la voie, aux accents poussifs de la machine dédaignant les parcelles de charbon qui souvent nous aveuglent.

Ainsi nous passons Gourdon, Brive, Limoges, etc ...

Le 26 au soir, nous étions près de Paris et le 27 au matin engagés dans les lignes de ceinture où un itinéraire compliqué achève de vous désorienter sur la direction suivie.

Au loin sur notre droite des châteaux et de belles forêts de découpent sur l'horizon. Nous nous rendons bientôt compte que nous allons vers le Nord.

En fin d'après-midi, arrêt de quelques minutes à l'entrée de la gare d'Amiens près d'une haute et vaste maison, logements d'ouvriers sans doute.

Quelques hommes descendent et vont s'y ravitailler en vin ou bien grâce à la complaisance de quelques femmes aimables.

L'arrêt est assez court, juste le temps de changer de machine. Les employés ignorent où nous allons et le mécanicien lui-même ne sait pas sur quelle voie on va l'aiguiller. Impossible de lever le secret de notre destination.

Allons-nous rejoindre les divisions d'active du 17ème corps d'armée en Artois ?

Quand le train s'ébranle nous apercevons au-delà de la gare, sur une sorte de grande place, beaucoup de poilus permissionnaires ou autres. Ils viennent certainement de la fournaise ou ils y reviennent.

Dans la nuit nous débarquons à Brimeux où nous nous acheminons à travers la campagne picarde, vers une ferme d'abord par des routes bien entretenues, puis par des chemins boueux où nous pataugeons le plus souvent.

Arrivée en secteur de Montreuil-sur-Mer (Pas de Calais)

Le lendemain matin, nous nous rendons compte que le bataillon s'est disloqué dans des villages ou dans des fermes des environs de Montreuil-sur-Mer et de Brimeux.

La section échoue à la ferme du Paon à 2 Km du village d’Ecuries 4Km de Montreuil-sur-Mer. On nous installe dans d'immenses grands hangars pleins de foin et de paille.

Nous nous casons dans les intervalles et aménageons des couchettes abondamment renforcées de paille que nous bordons avec d'épaisses cordes tissées de paille tressées. Les nuits de fraîcheur extérieure arrivent à peine à jusqu'à nous.

Nous faisons l'apprentissage complet de la vie en campagne. Popote en plein air, exercices en tenues variées. La nourriture n'est pas suffisante. Nous sommes jeunes et nous avons faim. Souvent la part de haricots ou pommes de terre est maigre.

Nous achetons avec le peu d'argent dont nous disposons, un cube de margarine qui pour beaucoup remplace le beurre.

Elle en a presque la saveur, nous l'étendons sur du pain en larges tartines. Nous en usons avec excès si bien qu'un beau jour, la vue de ces cubes suffit à nous soulever le cœur.

On se rattrape sur le singe, viande de réserve à laquelle il est pourtant défendu de toucher.

![]()

Il manque une période

qui semblerait s’étaler de fin 1915 à mars 1916.

En mars, le 288e

régiment d’infanterie descend de Verdun, rive gauche de la Meuse, où il a été

attaqué les 8, 9, 10 et 11 mars 1916.

72 % de pertes, tués,

blessés et prisonniers.

![]()

Mars 1916 : L’arrivée de Louis au régiment

Le voyage

Le voyage en chemin de fer a été long et fatiguant.

Nous avons quitté Gisors en Normandie depuis avant-hier, abandonnés une région verdoyante où chaque village se cache au milieu des prés et des vergers, pour tomber ce matin, reins brisés, alors que nous poussons vers l'Est, à la station à demi délabrée par les obus et par les balles de Pargny-sur-Saultx.

Auparavant nous avions fait connaissance de loin et de près aux alentours de Vitry-le-François et de Revigny avec des vastes cimetières de l'arrière-front aux croix fraîchement placées et avec des dévastations en tout genre causées par un appareil guerrier dont nous n'avons aucun idée exacte, mais qui tout de même nous donne à réfléchir.

Nous y réfléchissons d'autant plus qu'au fur et à mesure que nous pénétrons dans la zone théâtre des combats acharnés de la bataille de la Marne, les villages disséminés le long de la voie montraient de larges blessures, avec leurs murailles comme écorchées et des toits à demi pulvérisés où n'avait résisté qu'une ossature de charpente disloquée.

Il est 9h, tout le détachement de renfort reçoit l'ordre de quitter les wagons.

Tant bien que mal, tout notre matériel s'accumule le long des rails, pendant que nous interrogeons les quelques poilus qui sont venus nous attendre pour nous conduire vers les régiments auxquels nous sommes destinés.

C'est avec une agréable surprise que nous dévisageons nos guides et que nous lisons sur leur col de capote les N° 259 – 283 – 288 de la 67ème division de réserve du 17ème corps d'armée.

C'est donc avec joie que nous allons vivre dans cette nouvelle famille composée en grande partie de compatriotes d’un certain âge et auxquels nous apportons notre ardente jeunesse avec ses enthousiasmes et ses espoirs que n'arrivent pas à calmer les bribes de récits du dernier choc que la division à reçu à Verdun et où elle a laissé plus de 70 % des siens.

Nous les jeunes sentons que l'empoignade a dû être sérieuse mais notre curiosité, notre désir de nous mesurer dans un avenir prochain à l'ennemi avec l'intention de lui rendre coup pour coup, ne nous fait tout de même pas voir les choses aussi terrifiantes qu'on nous le dit.

Nos anciens se sont bien battus, ils ont même été héroïques puisque la division a été citée à l'ordre de l'armée et aujourd'hui si nous n'avons pas été à l'honneur, tout en admirant béatement nos aînés, nous leur montrons par notre attitude que la lutte nous l'acceptons de gaieté de cœur et que nous sommes fiers de venir nous battre et de nous montrer à la hauteur dans les futurs combats.

Pargny-sur-Saulx : le village, son cimetière

Il est vrai que l'impression laissé par le village de Pargny-sur-Saulx refroidit un peu nos illusions. Il n'y a pas une maison qui porte des blessures de l'ardente lutte qu'ont eu à soutenir nos troupes pour arrêter l'ennemi lors du renversement de la marne.

De longues éraflures marquent les murs et chaque point d'impact de balles a fait sauter un élément de répit. D'innombrables éclats d'obus ont labourés bien des façades et des débris de toutes sortes jonchent le sol. Aux fenêtres les carreaux ont disparu et des volets brisés sont ramenés de guingois contre les murs.

On ne voit pas de civils, rien que des militaires bleus horizons et tout est d'une tristesse mélancolique. Notre insouciance de jeunes nous fait entrevoir un avenir plus glorieux et notre imagination crée dans ces lieux des accrochages héroïques qu'un drôle d'instinct me fait pourtant sentir lourd de menaces.

Dès la sortie de Pargny et tout le long de notre route dans les champs, les prés et jusqu'au fond des fossés, de grossiers tas de terre ou de vase demi séchée sont disposés dans un pittoresque et triste désordre surmontés chacun d'une croix hâtivement exécutée avec deux branches d'arbre, quelques-unes portant un nom et supportant un casque à point de prussien au cuir délavé, ou un pauvre képi déformé ou le noir et le rouge tendent à se confondre.

Quelques fois une baïonnette rouillée remplace la croix, accompagnée d'une bouteille contenant un papier visible au travers de la transparence foncée de verre, goulot largement enfoncé au milieu de la terre.

Dans ce paysage désolé aux arbres souvent écorniflés par les balles et les éclats d'obus, branches brisés, tout est triste à pleurer.

Il semble qu'une malédiction divine plane dans l'air et le détachement malgré ses éléments jeunes portés à vivre la minute présente et à s'extérioriser de tout ce qui peine ou émeut, marche dans un silence religieux qu'essaye bien de troubler pour la forme ou comme pour secouer une torpeur qui l'oppresse, un des plus crâneurs de la bande.

Heitz-le-Maurupt : L’arrivée des « bêtes curieuses »

La vue du premier village à atteindre peut seul nous faire oublier les sombres drames d’hier, les pauvres êtres qui en ont été les victimes et qui gisent çà et là mêlés à la terre, membres bisés ou corps troués comme des charognes dont on a voulu faire disparaître hâtivement les restes repoussants.

Nous n'avons pas atteint la première maison d'Heitz-le-Maurupt que les poilus du 259ème viennent à notre rencontre. Tout ce qu'il y a dans ce village de poilus libres et de civils se précipitent vers la, route pour nous interpeller ou nous regarder comme des bêtes curieuses.

Eux ne le sont pas moins pour nous.

Chaque renfort venant de l'arrière doit toujours être accueilli ainsi sans doute, car il apporte avec lui les derniers tuyaux de l'extérieur avec ses illusions.

Chaque fenêtre, les places, le moindre tertre de terre surplombant la route, portent des grappes humaines. Pour ces hommes qui souffrent depuis août 1914, notre n° 88 largement visible au col de la capote leur rappelle le pays. Ils nous interpellent même en patois et c'est devant des visages rayonnants et qui pourtant portent la trace de dures souffrances récentes que nous défilons très fiers dans nos vêtements bleus horizon tout neufs.

Jussecourt-Minecourt : l’affectation au 288e RI

Je reconnais quelques compatriotes notamment un sergent-fourrier du 259ème ex-garçon au café Gros à Foix et bien d'autres.

Le temps de s'interpeller en patois, de parcourir allègrement quelques autres hectomètres et nous atteignons le village de Jussecourt-Minecourt, où un officier d'état-major de la division nous attend pour procéder à la répartition du contingent.

Malgré mon vif désir d'être affecté au 259ème réserve de mon ancien régiment où je trouverais vite de vieux amis, il faut me résigner pour le 288ème.

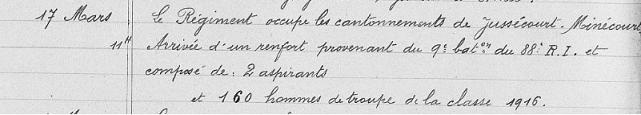

Extrait du journal du 288e régiment d’infanterie du 17 mars 1916

Avec le petit François camarade de l'école militaire et de Mirepoix, j’échoie à la 17ème compagnie avec huit de mes camarades.

Le sergent Major LAPIERRE et le sergent fourrier DAROLLES nous entraînent vers le bureau de la compagnie placé dans une ferme. Après un court interrogatoire sur nos noms, prénoms et qualités, etc., on nous conduit dans une vaste grange logement de toute la compagnie.

À vrai dire, elle semble presque déserte.

En entrant, j'aperçois un caporal qui dort sur un épais tapis de paille avec deux hommes. Quatre ou cinq autres sont dispersés dans la pénombre et personne ne se dérange pour nous accueillir.

Sur les visages de quelques poilus qui s'occupent à de petits travaux on ne lit aucune curiosité qui puisse les attirer vers les nouveaux arrivants.

C'est à peine s'ils nous dévisagent.

Ils ont un masque morne et figé indifférent à tout semble-t-il, les yeux sans expression.

« Mettez-vous où vous voudrez

nous dit le guide, en attendant que la compagnie soit reconstituée et que l'on

vous affecte à une section. »

D'abord timides et gauches, sans prononcer une parole nous nous débarrassons de nos affaires : barda, équipement, capote, fusil et ensuite restons un long moment à nous regarder et en jetant un coup d'œil puisque plein de crainte vers ces pauvres bougres ayant dépassé largement la trentaine et qui semblaient laisser refléter dans leurs yeux des visions d'épouvante, les corps affaissés lourdement sur la paille, le regard lointain.

L'un de nous s'enhardit tout de même à interroger une de ces masses confuses, la plus rapprochée :

« Eh vieux ! C'est tout çà la compagnie ».

« Et oui c'est tout çà, avec les cuisiniers, les brancardiers,

le personnel de bureau, en tout une quinzaine d'hommes ».

L’interpellé consent à répondre, et deux autres vieux poilus se décident à se rapprocher de nous :

Ils ont été relayés des lignes de la

veille dans le cimetière de Cumières ou aux abords, là-bas dans le

secteur de Verdun, sur la rive gauche de la Meuse où pendant dix jours ils ont

supportés après les bombardements effroyables, l'attaque des allemands du 7

mars et des jours suivants où toute la 67ème division – 211ème - 214ème – 220ème – 259ème – 283ème

– 288ème a été décimée par 4 jours d'une lutte terrible presque sans appui d'artillerie

(celle-ci repérée d'avance et en partie détruite) de la Meuse à Cumières

en laissant sur chaque point d'appui ou de résistance, des morts et des blessés

et aussi beaucoup de prisonniers.

Ces derniers faits parmi des unités prises

à revers dans la courbe de la Meuse, par un temps de chien, sous la neige qui

tombait, embarrassés dans celle qui est tombée et qui couvrait le sol d'une

épaisse couche. Les groupes qui ont résisté en avant et qui à demi cernés ont

retraité en bon ordre, sont recueillis à la hâte par des unités organisées dans

lesquelles ils se fondent pour agir immédiatement par leur feu sur les éléments

d'infanterie ennemie qui ne cessent de chercher à progresser avec des moyens de

feux puissants qui paralysent ou désorganisent par endroits la défense.

Les gros noirs nous dit notre conteur ne

cessant de chercher les arrières et les chemins dans les ravines qui encadrent Mort-Homme,

côte 304, bois des Corbeaux ... jamais depuis la guerre on

n'avait vu un tel débordement de ferraille et de fusées.

Tout le bois en tremblait et un écho

puissant entretenu se répercutait et montait des ravins. Tout sautait et la

terre semblait s'ouvrir en maints endroits.

Par moment des isolés du 220ème ou du

259ème purgatifs d'éléments à demi-ensevelis dans des arbres légers ou

encerclés passaient et jetaient une notre démoralisante sur les unités encore

bien encadrées et prêtes à se défendre jusqu'au dernier homme.

Pendant cinq jours successivement, les

points d'appui tombent durement disputés et la 17ème du ruisseau de FORGES à

CUMIERES perd plus de trois quart de son effectif, pendant que notre artillerie

en nombre insuffisant et en partie détruite dès le début de l'attaque restait

quasi-muette.

Le 12 mars, enfin dans la nuit, après une

contre-attaque admirable d'un bataillon du 283ème qui reprend les pentes du Mort-Homme

en petites colonnes bien ordonnées malgré le tir de destruction qui les

encadrent, la division est relevée en

pleine action par la division marocaine.

Celle-ci s'y couvre de gloire en arrêtant

et en refoulant même malaisément les troupes du Kronprinz.

Nous sommes cloués aux lèvres du parleur mis en verve par les précisions de ses camarades.

On sent qu'ils vivent encore des heures terribles et que des images horrifiantes défilent devant leurs pauvres yeux fatigués qui s'animent un instant.

Une vive sympathie se crée entre nous.

Ils nous mettent au courant de bien des choses et nous démontrent tout ce que la guerre a de misérable et non de glorieux.

Notre ardente jeunesse est frappée d'une certaine angoisse, mais elle ne peut pas croire que la guerre est telle et elle fait la part d'une imagination trop impressionnée.

Cependant tout cela nous intéresse et nous sommes avides de connaître ce que sont ces empoignades sans que l'idée de mourir demain comme les camarades de ces troupes rescapées effleure seulement nos pensées juvéniles.

Le 211ème et le 259ème première ligne sur les bords de la Meuse au moment de l'attaque auraient particulièrement soufferts. Il ne restait qu'une poignée d'hommes.

Les autres régiments sont moins décimés.

Jussecourt-Minecourt, 17 heures : La soupe, le café du village

Vers les 17 heures, on entoure la roulotte installée dans la cour de la ferme, la compagnie fantôme est tout entière rassemblée autour d'une bonne soupe aux choux et d'un énorme rôti que les cuisiniers découpent.

Nos jeunes estomacs savourent à l'avance tous ces mets chauds dont l'odeur réjouit et qui viennent à point après trois jours de déplacement où nous n'avions bénéficié que d'une portion congrue de pâté, sardines, de viande froide ou de saucisson extra dur.

Deux seaux de vin rouge de 20 litres pleins, attendent près de la roulante que le sergent fourrier DAROLLES après un rapport sommaire, veuille bien procéder aux diverses distributions.

Nous sommes largement pourvus de tout, d'autant plus que la douzaine de rescapés de Verdun goûtent à plein à la soupe, et nous abandonnons tout le reste en dehors naturellement d'une forte ration de pinard qui emplit largement leurs bidons et leurs gourdes.

Ce qui me frappe le plus est le dégoût qu'ils ont pour tout ce qui est aliments, on les dirait amorphes et ils mangent tout juste le nécessaire en buvant souvent à longues lampées à même leur bidon quand ils ne sortent pas de leur gourde tenue très haut, un long jet de liquide qui fait glou-glou dans leur gosier.

Leurs yeux fiévreux montrent après chaque régalade une satisfaction touchante après laquelle ils paraissent trop gorgés et sans force.

Le repas terminé quelques-uns de ces anciens nous invitent à parcourir le village et surtout à arroser notre arrivée dans un bistrot bénévole.

Dehors c'est la cohue pittoresque de poilus de 4 régiments, les 21 – 220 – 283 – 288. Ils déambulent par groupes dans les rues ou stationnent sur le pas des portes et particulièrement devant les cafés en discutant avec animation.

Au passage, je reconnais des jeunes de mon renfort affectés à d'autres régiments ou d'autres bataillons et nous échangeons de loin des signes d'amitié.

Le village est tout en longueur ; les maisons s'alignent le long de l'unique rue.

Après avoir déambulé quelques minutes et exécuté quelques arrêts au gré des anciens qui présentent leurs bleus à des amis, nous pénétrons au milieu du village dans le café le plus important.

Les anciens s'y trouvent à leur aise.

Ils nous pilotent vers une grande salle du premier étage meublée de longues tables largement occupées où en jouant des coudes arrivent à nous ménager des places là où pourtant il eût été impossible normalement de se caler. Cela ne s'est d'ailleurs pas passé sans discussions et boutades qui se terminent heureusement à la satisfaction générale.

L'homme de droite et de

gauche me presse à m'étouffer et il en est ainsi partout. Pourquoi s'en plaindre puisque tout le monde

est logé à la même enseigne.

Les capotes de jeunes, d'un bleu

net tranchent celles des rescapés de VERDUN, délavées à demi décolorées et encore terreuses.

Les conversations sont à un diapason très élevé ; on ne s'entend plus à un mètre de distance. Chaque groupe a son sujet de conversation et les interpellations ou discutions composent un brouhaha indescriptible. Les caisses de bière succèdent aux caisses de bière et on peut dire que dans ces régions cette boisson est délicieuse.

L'atmosphère embuée d'une épaisse fumée de cigarettes est à demi irrespirable et je puis dire que malgré la bonne compagnie je sors de ce lieu à demi abruti, les yeux et la tête fatigués.

L'air me fait le, plus grand bien mais je ne regrette pas cette première sortie.

J'ai pu faire de nombreuses connaissances que me seront peut être utiles plus tard. Je me sens arrivé dans une grande famille où l'esprit de solidarité ne semble pas un vain mot.

Tous ces hommes revenus d'une terrible tourmente se détendent aujourd'hui et mettent leur cœur et leur tempérament à nu avec une telle naïveté, même chez certain, qu'elle contraste avec les groupements humains de l'arrière où tout n'est qu’artificiel en un égoïsme et une hypocrisie poussés à l'extrême.

Ici on est camarade du jour au lendemain et chacun à l'air de se livrer avec une telle sincérité que l'on en est remué.

Le départ, l’embarquement, le voyage en train

(*)

Le lendemain, après une organisation provisoire de la compagnie, il

nous est annoncé au rapport que la

division se déplace à la première heure du lendemain pour une destination

inconnue.

Deux jours de vivres de réserve nous sont distribués.

Au loin le canon gronde.

Éveillés de bonne heure, la grande vite évacuée et le café pris, les bataillons squelettiques rassemblés un instant dans la grande rue de Minecourt prennent leur place dans la colonne régimentaire qui s'ébroue vers le sud s'enfonçant dans la nuit.

Après près de deux heures de marche, nous traversons un village en partie démoli, dans la pénombre on entrevoit à peine des pans de murs à demi écroulés.

Pour les anciens nous sommes à Sermaize-les-Bains. (**)

Peu de temps après nous nous trouvons sur le quai d'un de ces petites gares de l'Est où l'on nous répartit par wagons de marchandises.

Ce n'est donc plus Verdun qui nous attend, mais un autre secteur entre la mer du Nord et les Vosges dont nos chefs supérieurs gardent le secret.

Des équipes d'embarquement de voitures et de chevaux vont et viennent le long du train et une grande spéciale baïonnette au canon nous interdit toute envie de descendre de wagon.

(*) : 18

mars ? 19 mars ?

(**) : Le

journal du régiment (JMO) indique que l’embarquement a lieu à la gare de

Blesme, à 15 km de Sermaize, le 21 mars, Louis indique qu’ils arrivent dans la

pénombre, d’où certainement l’incertitude des lieux.

Jusqu'au départ du convoi, l'ordre est de fermer les deux lourdes portes à glissières et nous n'avons plus que les vasistas élevés, larges et à étroite ouverture pour nous donner un peu d'air. Seuls ceux qui ont leur place au-dessus jettent des coups d'œil au dehors.

Nous sommes 42 pour 40 places (l'étiquette porte 40 hommes ou 8 chevaux) pressés comme des sardines et privés d'une bonne respiration.

Une odeur fade de sueur et de cuir commence à troubler désagréablement l'atmosphère de notre réduit et on demande de l'air.

Les caporaux sont intraitables et un sous-officier par compagnie veille de l'extérieur à ce qu'aucune porte ne bouge.

On ne voit rien, mais on entend sans cesse des pas lourds et nombreux passer près de nous et s'éloigner pendant que des cris et des discussions parviennent jusqu'à nos oreilles.

Le jour est à peine venu lorsque le convoi se met en marche.

Les portes s'ouvrent comme par enchantement sous la poussée de bras vigoureux. Nous aspirons avec délice l'air extérieur qui pénètre en courant d'air et la lumière qui nous inonde à grands flots.

Notre réduit se décongestionne aussitôt 3 et même 4 hommes s'installent jambes pendantes au-dessus du ballast pour s'intéresser au paysage qui se déroule sous leurs yeux. Parfois je prends une de ces places ou m'installe derrière eux pour admirer la campagne ou dévisager rapidement les stations que nous brûlons, roulant vers le N.O au travers de la Champagne Pouilleuse que nous remontons par Vitry-le-François et Chalons.

En dehors du spectacle de la nature, nous passons notre temps à jouer aux cartes, à causer, à manger, à boire ou à dormir, vautrés comme des bêtes.

Le train roule toute la journée et toute la nuit, avec des arrêts quelques fois assez longs sur des voies de garage avec toujours le même choc monotone des roues sur le joint des rails et le grincement sans cesse entretenu du wagon.

On ne sait jamais si l'arrêt sera long.

Cependant lorsque nous sommes sur une voie de garage, après renseignements pris auprès du mécanicien, on nous permet quelques minutes dehors pour nous dégourdir les jambes et de satisfaire au plus pressé.

C'est un court instant de détente, car on craint toujours un brusque départ.

Dès que l'on a réintégré le wagon ou que l'on se trouve dans une grande gare, l'ordre nous surprend de fermer les portes ; nous sommes transformés en prisonniers.

En ce mois de mars, les matinées sont fraîches. Nous nous enfermons bien volontairement pour avoir plus chaud serrés les uns contre les autres, à demi-recroquevillés- il n'y a pas de place pour tout le corps - nous laissant bercer par le balancement régulier et quelquefois exagéré de notre prison.

Quand l'un de nous souffre de crampes on entrouvre un peu la porte et on l'allonge, les pieds dehors pour qu'il puisse se détendre en pestant sans cesse contre les voyages inconfortables et contre ceux qui en sont la cause.

L’arrivée à destination

Le 22 mars 1916, vers 10 heures du matin, le train s'arrête un instant à quelques lieues d'une grande ville que nous n'arrivons pas à identifier. (*)

Un sergent du bataillon court le long du convoi pour nous inviter à nous préparer à débarquer. Un soleil des plus chauds a ramené la gaieté avec l'annonce de la fin du voyage tout en laissant planer une sorte de regret inexplicable de ne pas aller plus loin.

Dans un continuel heurt de butoirs des wagons entre eux, le convoi se remet en marche pour s'arrêter huit cent mètres plus loin sur une voie de garage au milieu d'un entrecroisement de voies sur lesquelles de longues filent de wagons attendent une utilisation.

Parallèlement à nous, cent mètres plus au sud de hautes maisons de la ville bordant les voies, portent de hauts panneaux réclame de maisons de Champagne Moët et Chandon et Mercier à Épernay.

Ce nom de ville nous est ainsi révélé et lorsque nos officiers nous invitent à descendre de nos hautes plates-formes, nous les interrogeons pour la forme sur le lieu où nous nous trouvons.

La capitaine BARTHE surveille le débarquement allant d'un groupe à l'autre de la compagnie enjoignant aux sous-officiers de visiter les wagons pour qu'aucun outil, ustensile ou matériel quelconque ne soit laissé à l'abandon.

Après un « sac au dos » énergique, on nous fait serrer sur la tête du régiment, où l'on nous laisse en station jusqu'à ce que les équipes de débarquement aient regagné leur section.

À midi, tout est terminé.

Nous quittons la gare au travers des voies pour traverser une partie de la ville et prendre la route de Paris à Maug. Nous la quittons deux kilomètres plus loin pour utiliser sur notre droite une route départementale filant vers le Nord.

Nous y sommes à peine engagés que nous coupons la voie ferrée Paris-Épernay par un large passage à niveau, après lequel un gros village nous engage à faire un long stationnement afin de pourvoir à notre ravitaillement en vin blanc, d'autant plus nécessaire qu'il fait une chaleur excessive pour le mois de mars, que nous sommes lourdement chargés et qu'une côté sérieuse serpentant au flanc d'un coteau nous promet un gros effort.

Nous sommes escouade d'arrière-garde et le caporal est bon enfant, l'éventualité de se désaltérer largement avec ce bon vin blanc de Champagne un peu acide et qui caresse agréablement le gosier, n'y est pas pour rien.

Pendant que les quatre plus malins de l'escouade vont nous ravitailler avec tous nos bidons et même avec un seau de toile chez l'épicière de l'endroit et même chez un propriétaire enthousiaste à la vue de poilus empoussiérés, nous formons les faisceaux et nous allongeons à l'ombre d'un des arbres rabougris qui bordent la route, insouciants à tout.

(*) : Il s’agit d’Épernay comme l’indique le JMO du

régiment.

Le déplacement des trains régimentaires et de combat : La tribu de Romanichels

Pour moi, ces dernières heures passées au milieu de l'appareil guerrier dans lequel j'ai l'honneur de servir, ont été pleines de surprises marquant tout ce que l'activité de l'Homme peut être débordante dans des domaines imprévus.

Tout ce que la situation de troupes en déplacement pour manœuvrer avec un attirail complet et varié, a comme puissants attraits pour un spectateur civil qui ne se lasse pas de voir défiler devant lui dans un long nuage de poussière sans cesse entretenu, des hommes aux visages ridés ou crispés où l'on peut lire selon les tempéraments les durs combats soutenus contre les forces déchaînées dont ils ont eu l'avant-goût fin août septembre 1914.

La curiosité du spectateur se lit dans ses yeux.

Il veut y voir ce qu'il s'imagine et qui doit être fait de gloires et de misères, ces derniers comptant moins dans la balance.

Le long défilé des trains de combats et des trains régimentaires accapare aussitôt attention par ses encombrements, par le bruit infernal des roues ferrées battant le sol ou les pavés, par le pittoresque des hommes souvent débraillés qui suivent chaque voiture ou qui courent tout le long de cette colonne bruyante de ferraille, par le matériel hétéroclite de casques, de fusils ou d'ustensiles variés qui brinqueballent le long des coffres par-dessus la toile qui les recouvre. Jusqu'à la cuisine roulante qui jette sa note amusante avec son panache de fumée qui sort de sa cheminée et la bonne odeur de soupe qui mijote dans ses flancs.

Tout cela pourrait être comparé à une importante tribu de romanichels bleu horizon en déplacement et dont les éléments s'écoulent sans trop d’à coups.

De certaines voitures même soulevant la toile grise des têtes émergent un instant, lorsque la foule dense et surtout les gosses spectateurs expriment leurs étonnements.

Maintenant la ville a disparu derrière de hauts arbres et la campagne va nous accueillir, vert gris marron par endroits dans les nombreux champs de vignes, à peine verdoyants sur d'autres coteaux.

Le ravitaillement en vin a été assuré assez rapidement pour nous permettre de joindre les dernières voitures et d'accueillir quelques traînards soulagés de leur sac.

Auparavant chacun a reçu son bidon et sa gourde et payé son écot.

Un propriétaire a été assez large pour nous offrir la moitié du contenu du seau, un bon vin blanc doré dont la vue achève de nous sécher le gosier. Nous buvons chacun notre tour à même le seau sans aucune répugnance d'y poser nos lèvres les uns après les autres.

Quel délice de nous désaltérer à grandes lampées de ce bon vin frais venu directement d'une bonne cave et qui contente un instant nos gosiers fiévreux et nos corps brisés par un inconfortable voyage et les fatigues d'un débarquement où les incidents imprévus ; arrêts, départs, heurts, bousculades, cris des chefs etc ... n'ont pas cessé de nous tenir en haleine.

Vers 18 heures, après une marche nocturne et armée au cours de laquelle sur notre gauche nous avons pu découvrir Chatillon-sur-Marne, nous pouvons nous reposer à Baslieux tout petit village où une couche de bon foin nous fait passer une bonne nuit.

Ce qu'il y a de plus fort c'est qu'avant de nous coucher, nous éprouvons encore le besoin de roder dans les rues, de nous attarder à l'épicerie ou dans tout autre lieu oubliant toute fatigue passée.

Tout effort commandé nous coûte et on a beau avoir les jambes défaillantes, il reste toujours assez d'énergie physique et morale pour suivre nos impulsions.

L'être est malgré tout à la recherche de l'imprévu, d'un sourire, d'une sympathie, d'une attirance féminine ou autre et dans ces petits villages, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus.

Nous ne nous éternisons pas dans ce village.

![]()

26 mars - mi-avril : Ville-en-Tardenois

Le camp de Ville-en-Tardenois

Le lendemain de bonne heure à Ville-en-Tardenois, gros chef-lieu de canton, où un campa attenant au village, composé d'une vingtaine de baraques, longs bâtiments en planches pouvant contenir 60 poilus chacun, accueille deux bataillons des régiments 5ème et 6ème.

C'est ici qu'ils doivent se reformer et il ne se passe pas de jours sans qu'il nous arrive de nouveaux renforts.

Toute la fin de la première semaine de séjour, la compagnie est sérieusement étoffées et les sections sont définitivement reformées. Des nominations de sous-officiers et de caporaux se font à tour de bras.

Pour nous jeunes de la casse 1916, on nous offre d'abord des places de fonctionnaire caporal et un nouveau peloton d'élèves de 15 jours pour confirmer nos connaissances.

D'ailleurs ce fut un amusement et l'occasion de chasses aux lièvres qui pullulaient. On les cernait et l'un de nous le plus adroit en embrochait un parfois.

Quoique classé 1er sur 80 à Mirepoix après un cours de 4 mois, mon dernier classement ne fut pas très brillant. Il est vrai que ma tête ne revenait pas trop à un vieux chef de bataillon, petit, maigriot et au teint bilieux.

Je suis tout de même nommé caporal, affecté à la 2ème section, et dois faire connaissance avec de nouvelles têtes : des vieux près de 40 ans, des jeunes plus ou moins fortes têtes et avec lesquels il faudra compter. Je commence mon apprentissage de chef et j'assure qu'avec ce grade, je remplis le rôle le plus ingrat de commandement direct.

En contact constant avec de rudes hommes qui, ont souffert et qui souffrent des misères de la guerre, de ses brutalités et desquels il faut tirer le maximum de vitalité d'action, relancer des courages défaillants par de bons mots, être rude parfois, entendre, supporter des propos de toutes les couleurs de gens frustes parfois mais bons, qu'une telle calamité qu'est la guerre révolte et qu'ils acceptent tout de même.

Malgré rebuffades et mauvaise humeur avec une résignation fataliste qui compose leurs attitudes tantôt distendues tantôt crispées toujours prêts à morde ou à rouspéter.

Le séjour à Ville-en-Tardenois est tout entier occupé à amalgamer, à donner une certaine cohésion à ces innombrables renforts venus de tous les coins de France.

Normands de la classe 1916 du 74ème régiment d'instruction, blessés de l'intérieur du 88ème ou du 59ème revenus le cœur gros au front, bretons etc ... mais la division a trop souffert de l'enfer de Verdun et tous les régiments ne peuvent pas être entièrement reconstitués.

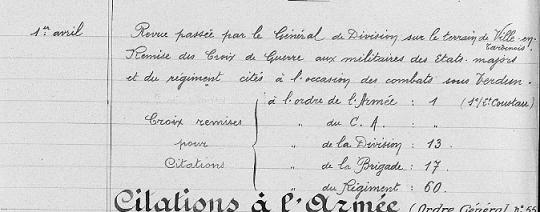

L’impressionnante prise d’arme de la division, le défilé.

Par une journée maussade, pluie vent, le 1er avril sur le plateau entre Avigny et Remigny, à l'occasion d'une impressionnante prise d'armes de toute la division, il nous est donné lecture de la citation de la division à l'ordre de l'armée et de la dissolution des deux régiments les plus éprouvés 211 et 259ème.

L'émotion est intense parmi tous les anciens poilus rescapés de la dernière tourmente. Les phrases de la citation lues d'une voix forte et émue par un capitaine d’État-major font passer un frisson dans bien des corps.

Ordre général n° 74 du 7 avril 1916.

Le général commandant la II armée cite à l'ordre de l’armée la 67ème division d'infanterie :

« A peine installée dans le secteur qui lui était assignée et grâce à sa valeur morale très élevée, subi sans défaillance un bombardement ininterrompu pendant 15 jours, a arrêté ensuite par un combat incessant de jour et de nuit, de très fortes attaques. Troupe très belle et très brave ».

Signé : Pétain

Dans trois jours le 211ème et 259ème ne seront plus et formeront chacun un bataillon le 4ème des autres régiments 214, 220, 285 et 288ème.

C'est un jour triste pour les anciens de dissocier ainsi le groupement de 1914.

Un défilé monstre de toutes les troupes de la division, massées dans un terrain labouré, a lieu à l'issue de la revue devant un brillant État-major.

D'abord l'escadron divisionnaire, des chasseurs à cheval aux manteau d'un bleu horizon tirant sur le gris, impeccables, aux équipements et harnachements brillants, très fiers dans le balancement impétueux de leur monture, fanion au vent... puis chaque régiment d'infanterie, drapeau en tête bien encadré, le tout formant une masse d'un bleu éclatant.

Les hommes de chaque unité se raidissent au passage devant le général de division, flanqué des musiques de chaque régiment confondues et jouant un « Sambre et Meuse » entraînant.

Que tout cela était beau et majestueux malgré le ciel gris et le terrain lourd sur lequel on se mouvait.

![]()

Avril - mai 1916 : Secteur de Reims - Courcy

L’arrivée en secteur

Dès le début d'avril, la division était réorganisée à 4 régiments et à 3 bataillons.

A effectif à peu près complet nous nous acheminions par petites étapes vers les lignes à Reims ou de Berry-au-Bac ; on ne sait où encore.

Le régiment part du camp de Ville-en Tardenois, le 22 avril, pour aller cantonner dans les villages de Vrigny, Coulommes, Ste Euphraise (ouest de Reims).

Il y reste jusqu’au 29 avril, pour cantonner ensuite au nord-ouest de Reims : Merfy, Chalons/Vesle et Courcelles.

Les jours passent et nous ne faisions que les entrevoir un beau matin d'une des hauteurs qui dominent au sud la vallée au fond de laquelle s'étale la ville de Reims. Nous faisons justement halte, nous pouvons admirer sur les coteaux d'en face versant opposé à 8 ou 10 kilomètres, toute une lignée de tranchées et de boyaux sinueux flanqués à gauche du fort de Brimont, à droite de Nogent-l’Abbesse.

Le spectacle est magnifique par cette belle matinée de printemps.

Nous semblons dominer tout cela, Reims s'étale à nos pieds et la vue de la partie de la ligne qui souffre de la Mer du Nord aux Vosges et les explications des anciens donnent à nos âmes de bleuets on ne sait quelle émotion.

Bientôt nous occuperons quelque part dans ce dédale semblant inextricable du pays des taupes, longue ondulation blanc sale contrastant avec le reste du terrain, une place où nous observerons l'ennemi, où nous lutterons peut-être pour prendre ou pour nous défendre.

Des villages qui semblent morts sont essaimés sur les pentes autour de Reims et d'où à longs intervalles s'échappent des panaches de fumée qui montent en bouffées saisissantes vers le ciel à la suite d'une explosion sourde.

Par un chemin détourné à pente rapide nous rejoignons les frondaisons des vergers entourant une grande maison de maître ou château attenant au village de Vriguz où nous devons cantonner.

Fin avril : Chalons-sur-Vesle, les travaux défensifs exténuants

On nous promène de ce village à d'autres villages autour de Reims avec un arrêt de 25 jours à Chalons-sur-Vesle (*) d'où nous exécutons des travaux défensifs particulièrement aux abords de la ferme Maco en arrière du village de St Brice et de La Verrerie.

Lorsqu'il s'agit de tranchées et de boyaux 3m ½ de terre à extraire à 2 hommes, caporaux compris. 1 pelle 1 pioche en longueur, 0,80m de largeur sur 1,50m à 1,80m de profondeur. Ce travail commence à 7 heures du matin pour se terminer à la tombée de la nuit avec seulement 1h ½ vers midi pour manger.

C'est un dur labeur où mes mains de travailleur sédentaire résistent malaisément.

Malgré des ampoules très douloureuses et la chair à maints endroits à vif, il faut continuer le travail comme des forçats sous l'œil bienveillant des sous-officiers ironiques ou même des officiers plus cassants.

Le soir, au retour je me traîne pendant 3 km les membres lourds comme du plomb, sans appétit, jusqu'à notre grange dortoir où je me laisse tomber exténué sur une épaisse couche de paille qui me semble douce et moelleuse.

Une sorte de torpeur et un sommeil lourd me gagne en attendant de recommencer un lourd labeur le lendemain.

Je n'ai plus faim l'après-midi ; seule la soif ardente torture mon gosier et mon estomac mais je n'ai aucune envie d'aller faire le tour des cabarets.

A 18 ans, je n'ai pas une grande résistance physique et il me tarde d'en finir avec ce semblant de repos, pour joindre les lignes où je me figure tomber dans le pire, plus près du danger, sous sa menace, plus de détente, plus de laisser-aller, en tout cas moins d'exigences pour les travaux physiques.

Généralement nous travaillons en pleine vue des coteaux occupés par les Allemands où leurs tranchées et boyaux dessinent par leurs lignes compliquées et tourmentés des figures géométriques amusantes, de la masse menaçante du fort de Brimont au fort de la Pompelle plus trapu.

L'ennemi ne nous inquiète pas.

Seules des pièces de 120 disséminées dans un bosquet sur notre gauche devant Chalons-sur-Vesle et que nous apercevons tous les matins en nous rendons au travail, camouflées sous des branchages envoient une moyenne de 100 coups, 77 et 150 par jour. L'obus explose après un sifflement prolongé emplissant une partie de bosquet de fumée blanche ou noire.

A chaque départ, beaucoup d'entre nous s'arrêtent de travailler fixent le bosquet et l'oreille tendue attendent l'explosion violente et le jet de fumée qui monte vers le ciel en volutes épaisses, avec des exclamations ; trop long, trop court.

Tant que les boches ne nous inquiètent pas, le malheur des autres nous impressionne peu. Pour nous jeunes, c'est un avant-goût en petit, de ce qui nous attend dans quelques jours.

Un jour ou l'autre, nous savons bien que nous servirons de cible aux artilleurs d'en face, et il vaut mieux ne pas y penser.

(*) :

Jusqu’au 25 mai

La montée en premières lignes : St Thierry, Courcy - Impressions d’un « bleu »

Nous nous rapprochons des lignes et nous cantonnons près de huit jours dans un village près de St Thierry et de son fort par un temps splendide toujours pour exécuter des travaux en particulier des réseaux de fil de fer sur de longues étendues.

Ici le jour on dort, la plus grande partie de la nuit en travaille.

Les obus qui vont chercher les batteries de 120 long en avant de Chalons-sur-Vesle passent plus près et une après-midi un 150 tombe dans un coin du jardin de notre cantonnement dans un impressionnant et puissant sifflement.

Il y eut une petite minute d'affolement vite réprimée. Ce n'était pas grand-chose quoique 20 mètres plus court il eût écrasé notre logis, mais le premier obus qui tombe tout près lorsqu'on est novice et que l'on est resté éloigné quelques temps du front, est toujours émotionnant avec son plouf écrasant et sa projection sifflante de fer et de terre.

La périodicité de repos, d'instruction et de reprise en mains de la division est terminée. Ce soir nous montons en ligne devant le fort de Brimont et le village de Courcy.

Le bataillon doit s'installer au bois Chauffour et au secteur de la Tête de Cochon, avec sa compagnie de réserve sur la route 44.

A la tombée de la nuit, bien ravitaillés, nous traversons St Thierry.

Dès la sortie du village, l'entrée du boyau s'offre à nous. Un peu à droite sur une petite hauteur, des marins escortent un gros projecteur en nous regardant curieusement passer.

Nous nous engouffrons derrière nos chefs entre les deux parois de terre et disparaissons dans les méandres de notre itinéraire encaissé à pente rapide jusqu'à la route 44.

Cette marche est d'une monotonie désespérante.

Au début cela me semble amusant, plein d'imprévu. On regarde curieusement le ciel, les parois de boyaux avec ses nombreuses lignes téléphoniques superposées, ses carrefours portant des indications de direction, des noms fantaisistes de tranchées - du Loup, de la Belette – etc ... de boyaux, puis cela devient moins gai, le cerveau en a assez de tourner tantôt à droite, tantôt à gauche, de contourner des pare éclats, de prendre une direction ouest puis une sud puis est pour recommencer sans cesse.

Le sac devient pesant, on se lasse un peu, le fusil accroche un fil téléphonique quand on ne fait pas de faux pas dans les éléments aux parois effondrées.

On voit à peine l'homme qui nous précède, souvent même il disparaît brusquement à un tournant et l'on presse le pas pour buter et tomber quelque fois.

On court pour rattraper le précédent et d'homme à homme pour faire passer le SOS jusqu'à l'officier :

« Faites passer on ne suit pas ».

Quand le renseignement arrive au chef il se décide parfois à s'arrêter et c'est alors pour entendre des récriminations contre celui ou ceux qui retardent la marche.

Celle-ci revient ensuite avec les mêmes à coups, les mêmes malédictions des uns et des autres.

Sur la route 44, un encombrement inscriptible de troupes se produit dès la sortie du boyau, une sorte de brouhaha intense grandit dans la nuit :

« Gare aux 88 autrichiens si

rapides et fouettant l'air de ses deux coups ; pan zim pan pan »

Des hommes attendent impatiemment l'écoulement de notre colonne pour remonter vers St Thierry. On n'a même pas le temps de demander de quel régiment ils sont.

L'État-major du bataillon et on nous presse de traverser la route pour reprendre de l'autre côté l'élément de boyau qui aboutit aux lignes.

Le terrain est maintenant très plat et plus nous allons, plus les éléments de tranchée et les boyaux s'enchevêtrent.

Dans la nuit on dépasse des carrefours, on croise des hommes qui descendent de la 1ère ligne et qui s'effacent à peine pour nous laisser passer. Les chassés croisés est même quelques fois l'occasion d'une bousculade lorsque ceux qui nous croisent sont trop nombreux et il arrive que deux hommes se calent avec leur sac contre les parois de terre.

Avec nos sac nous les gênons et comme ils sont pressés cela fini par des histoires.

Ma première relève entre les étroites parois verticales se fait dans un calme à peu près complet.

L'artillerie allemande est sage.

Sur les hauteurs de Brimont et vers Courcy chez les Allemands à quelques centaines de mètres, rien ne bouge.

En dehors des heurts des crosses ou des boites à masque contre les parois du boyau, d'un froissement d'étoffe, on n'entend au loin qu'un faible roulement de voitures et vers Berry-au-Bac à intervalles irréguliers une fusée éclairante monte dans les airs, pâlotte et retombe par petites plongées.

Il me semble pénétrer dans un pays plein de mystères ou toutes choses prennent des proportions extraordinaires ; la masse de Brimont noire et impressionnante, le village de Courcy, nouvelle masse silencieuse et grotesquement découpée sur un ciel terne, des réseaux de fil de fer parallèles à notre marche ou perpendiculaires à longs filets distendus, des trous d'obus noirs qui s'enfoncent dans la terre, à l'orifice desquels quelques poilus de chez nous déjà arrivés nous interpellent à voix basse, des bruits divers indéterminés.

La chemise collée au corps par la sueur, les jambes molles nous finissons par atteindre le bout du monde français.

Secteur de Courcy : L’arrivée dans la tranchée Tête de Cochon

Dans la tranchée de 1ère ligne des hommes s'efforcent pour nous laisser passer.

Ceux sont des relevés.

L'adjudant-chef de section nous invite à occuper un abri léger de ½ section et donne des ordres au sergent pour l'installation d'un caporal et de deux hommes au petit poste, 20 mètres plus loin dans le no mans-land.

Je suis désigné pour le premier tour de veille.

Avec le sergent LAFFORGUE, mon chef de section, et le sergent relevé nous nous enfonçons à nouveau dans la nuit et c'est bientôt le bout de l'impasse.

Les consignes sont vite passées.

Secteur à surveiller, cas d'alerte, d'attaque etc. ... autant de choses impressionnantes pour un jeune caporal à ses premières armes. La présence d’un ancien de 1914, FOURCADE, me donne plus de force morale.

Lui ne s'en fait pas :

« Le caporal relevé à dit que le secteur était calme »

Il ne met même pas le nez au-dessus du parapet.

Il semble indifférent à ce qui l'entoure, préparant soigneusement une bonne pipe, qu'il allume dans un coin avec un briquet à amadou.

« Oh, ne vous en faites pas, nous dit-il, le réseau est épais, ils

n'arriveront pas facilement jusqu'à nous »

Avec l'autre poilu de ma classe, un moment muets devant cette immensité désespérément silencieuse, nous sommes attentifs à tout. Montés sur la banquette, nous examinons dans le clair-obscur d'une chaude nuit de printemps les lieux qui nous séparent des Allemands.

La première veille - La solitude, le froid, la peur

D'abord une large haie inextricable de fils de fer barbelés et de piquets et au-delà le terrain absolument plat à peine distinct va se confondre avec la masse gris foncée du réseau boche, derrière lequel le village de Courcy se découpe imprécis.

La première veille, 2 heures, me paraît interminable quoiqu'elle soit de temps en temps troublée par des bruits singuliers : fils de fer qui se heurtent avec un long tintement bizarre, des rats qui se poursuivent tout autour du créneau ou sur le parapet avec de lourds froissements, des grignotements et des crissements troublants.

Au début avec le jeune camarade, inquiets de chaque chose, nous nous précipitons au créneau sur le qui-vive, la respiration coupée. FOURCADE ne bouge pas, tranquillement assis sur la banquette.

« Ce n'est rien » dit-il !

« S'ils viennent, ils feront plus de bruit que cela. »

À tour de rôle cependant, l'un de nous se colle au parapet de tir et scrute le réseau et le terrain très indistinct au-delà. Le ciel est clair et mes yeux déjà habitués à découvrir tout accident de terrain voient loin et il nous semble que la moindre silhouette serait vite identifiée sur cette terre sombre.

De temps en temps de rares oiseaux poussent des « pioui pioui pioui » presque agréables rompant la monotonie du grand silence qui s'appesantit sur nous.

Après un long repos, dans l'abri de la 1ère section sur un long bas flanc de treuillés où je ne peux arriver à dormir malgré la fatigue, je me retrouve à nouveau de garde au petit poste à l'aube naissante.

Nous claquons des dents sous la fraîcheur du matin. Dans notre sorte de puits de 1,80m de profondeur sur 2 mètres de diamètre, nous essayons parfois de nous remuer un peu en frappant la semelle de l'un à l'autre en donnant de grands coups de pieds aux parois de terre ou en sautillant tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, le tout entrecoupé de bâillements et de frisseries.

On cause de bien des choses, on réfléchit maudissant la destinée qui nous condamne à ce bien triste sort.

Cette oisiveté forcée nous porte à observer tout d'abord tout ce qui se passe autour de nous. Avec le jour tout ce qui se cachait dans l'ombre de la nuit nous apparaît dans tout son réalisme brutal.

Pour nous jeunes, faire la guerre c'est se battre,

chercher l'ennemi pour avoir le dessus, ou bien se défendre ardemment.

C'est accomplir des actes que l'imagination aidée de récits empruntés à l'histoire nous faire entrevoir glorieux faits d'audace, de maîtrise de soi-même, de sang froid pour en imposer à l'adversaire afin de le réduire.

Il nous semblait que cela était fait d'actions brutales et suivies d'une perpétuelle lutte, alors que nous échouons un beau soir après mille péripéties exténuantes dans ce trou paraissant inextricable par l'épaisseur et le fouillis de barbelés qui l'entourent, sorte d'impasse où il nous faut laisser s'écouler paresseusement des heures pleines de menaces, sous la splendeur d'un ciel d'été.

À gauche, le bois

Chauffour, gros bosquet aux petits prisés effilochés avec des lovées de

terre blanc sale qui l'encerclent et où se cache la 19ème compagnie.

Devant la croupe très boisée du fort de Brimont au bas duquel

sur sa droite le village de Courcy dont les avancées sont aussi

puissamment défendues que nos lignes s'étalent et sur notre droite vers les Cavaliers

de Courcy un terrain plat se prolongeant vers Reims est couvert d'un

réseau compliqué de tranchées, boyaux et fils de fer qu'occupent les

territoriaux.

Pendant quatre jours nous n'eûmes que les mêmes horizons, les

mêmes occupations de garde avec quelques petits travaux, les mêmes allées et

venues du Petit Poste à l'abri de la ½ section et vice-versa.

Le 4ème jour une sorte de vie végétative coupée de rares explosions d'obus destinées au bois Chauffour nous absorbaient. Nous nous sentions résignés à vivre ainsi comme des bêtes sans penser à autre chose qu'à dormir, manger, causer, veiller ou travailler.

La nuit les corvées de soupe animaient tout le secteur apportant avec le ravitaillement quelques nouvelles du pays pour certains.

La première grande émotion

Le 5ème jour, nous descendons en soutien de compagnie 150 m plus en arrière pour 4 nouveaux jours.

Le temps est employé aux corvées de rondins et en travaux de creusement d'abri de campagne, de jour et de nuit.

J'y éprouve une première grande émotion de guerre. Je sortais de l'abri avec l'aide d'un de mes poilus PERREUT, une charge de terre, lorsque 2 obus rapides comme l'éclair explosent au-dessus de nos têtes en plein sur le, couvert de l'abri nous couvrant de terre et de pierres sans nous faire de mal.

Ils nous ont surpris par leur violent sifflement et la sensation d'écrasement et de déchirement qui suit l'arrivée de l'explosion. PERREUT, vieux poilu du début, a embrassé la terre vivement et presque plongée ensuite dans le trou béant de l'abri.

Moi j'ai été plutôt saisi par cette nouvelle émotion, clouée sur place, le sang comme figé, la respiration coupée.

J'emploie la minute suivante à rejoindre PERREUT à l'abri.

6 obus nous sont encore adressés en 10 minutes, puis tout rentre dans le calme.

Le travail reprend sous terre et au-dessus avec plus de précautions. Nous ne nous amusons plus à braver les observateurs ennemis par nos voyages sur les tranchées. C'est une bonne leçon pour plus tard.

D'ailleurs je finis par m'habituer, dans une certaine mesure, comme tous mes camarades aux sautes d'humeur des artilleurs allemands.

Tant que les obus ne

nous sont pas destinés nous attendons les départs, suivons les sifflements et

commentons la forme et la dispersion violente de la fumée, pour identifier le

calibre de l'obus 88 – 105 ou 150 –

210.

Notre séjour aux tranchées de la Tête de Cochon ne dure qu'une quinzaine de jours (*) pendant lequel je fais ample connaissance avec tous les coins du secteur, depuis la position de réserve du bataillon en bordure sud de la route 44, jusqu'au terrain neutre entre nos lignes.

(*) :

Du 2 au 23 mai, selon la lecture du JMO

La « balade » en territoire ennemi

À 2 reprises étant au Petit Poste et de nuit, nous quittons le trou, dépassons le réseau de fils de fer avec DIFFIS (*) et un de ses jeunes camarades, histoire d'aller un peu à la découverte vers la ligne allemande.

Celle-ci étant d'ailleurs assez éloignée 80 à 10m nous nous contentons de faire la moitié du chemin sans perdre de vue le point approximatif de la chicane de notre réseau, moitié rampants, moitié courbés, nous avançons lentement à raison de 3 à 4m par minute l'oreille sans cesse en éveil.

(*) :

DIFFIS Paul est soldat 2ème classe. Il est âgé de presque 20 ans. Il est né à

Labège (Hautes Garonne). Louis le citera très souvent dans son récit. Il se

fera tuer pour lui porter secours.

Nous ne voyons rien d'extraordinaire en dehors d'une série de petites ondulations auxquelles le clair-obscur donne un certain relief, des mottes de terre et des touffes d'herbe dure que notre tête dépasse à peine.

Naturellement ces sorties non commandées nous procurent quelques petites émotions : bruits divers, grosses responsabilités de Poste abandonné, peur de ne pas retrouver la chicane et de tomber sur des camarades d'un autre petit poste non prévenu de notre sortie et qui pourraient nous recevoir à coups de fusil.

La nuit dans ce demi-silence impressionnant et écrasant, nous vivons des minutes passionnantes au milieu de menaces invisibles qu'une brusque lumière risquerait de déclencher, sans compter les rencontres possibles avec des patrouilles ennemies.

Tout se passe pour le mieux et sommes fiers de notre audace.

La relève

Un beau soir le bruit court que nous sommes relevés et que nous allons occuper le secteur de Reims.

Effectivement en pleine nuit, dans un silence poignant brusquement des hommes, d'unités que nous ne pouvons identifier, viennent nous remplacer.

Extrait

du JMO du 288e RI

En peu de temps le rassemblement a lieu et nous joignons par le dédale de boyaux la route 44 où se trouve le point de ralliement de la compagnie.

Un remue-ménage intempestif se produit ; des ombres vont et viennent parlant bas et nous croisons même les mulets d'une compagnie de mitraille dont le froissement bruyant de bât chargé de ferraille est caractéristique.

Quelques obus de 77 arrivent en trombe et s'éparpillent à une vingtaine de mètres en arrière. Comme par enchantement tout se tait.

Par la route 44 nous nous dirigeons vers La Verrerie et à un carrefour nous utilisons une petite route sur la droite à pente assez raide.

Près du village qui semble mort nous faisons la pause sous de grands arbres où le bataillon paraît se rassembler.

C'est drôle par cette soirée pourtant bien douce, claire mais sans lune, je me sens exténué et nous n'avons pourtant pas fourni des gros efforts, une torpeur irrésistible me saisit.

Dès l'arrêt, je me laisse tomber dans le fossé peu profond de la route, le dos et la tête appuyés sur mon sac que je ne prends même pas la peine de dégager de mes épaules, je me laisse gagner par le sommeil.

Je ne sais combien cela a duré, un brutal « en avant, en avant » m'a remis sur pied et je suis la colonne comme un pantin, les paupières tombantes, la tête comme ballante, les jambes lourdes.

A chaque arrêt, même comédie jusqu'à notre arrivée dans un village près de Beaunes, où, à peine installés dans les granges, nous nous abandonnons au repos.

![]()

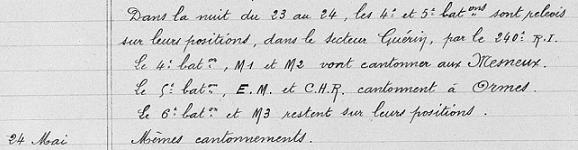

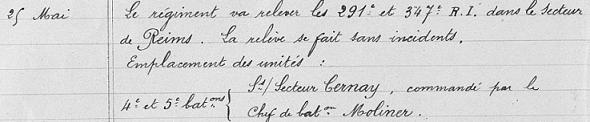

Mai - août 1916 : Secteur de Reims – Cernay

Arrivée en secteur : Cernay, voyage au « pays des taupes »

Après 5 ou 6 jours d'allées et venues d'un village à l'autre, nous sommes décidément destinés à relever un régiment de réserve du 11ème corps d'armée, le 347ème dans le secteur du faubourg de Cernay.

Extrait

du JMO du 288e RI, Louis est du 4ème bataillon

Dès 16 heures, le bataillon

quitte le village par compagnies, les sections en colonnes par 2 à 50m de

distance.

Le temps est au beau et il fait très chaud.

Dès que nous pénétrons dans le faubourg sud de la ville de Reims à 18 heures, les habitants très nombreux forment la haie à notre passage, nous demandant où nous allons, d'où nous venons.

Vraiment la situation et l'insouciance de ces pauvres gens à deux pas des lignes allemandes est étonnant et admirable. Le faubourg nord et ouest touchant les premières lignes dont certaines portions font partie.

Nous soulevons une poussière très dense et c'est bien un miracle si les observateurs des tranchées ennemis ne devinent pas les mouvements.

En tout cas l'artillerie allemande reste muette et nous passons le pont sur le canal le cœur léger, tout ragaillardis par l'accueil sympathique des Rémois et des Rémoises.

Quand un groupe de

jeunes filles massées sur le trottoir nous envoient de gentils sourires coupés d'exclamations

enjouées, nous échangeons des propos, des promesses de se revoir à l'occasion de corvées ou de repos.

Mais dès la traversée d'une

place où se trouve la statue

de Louis XIV ou de tout autre homme célèbre avec arcades sur la droite, nous

nous engageons dans une très longue rue étroite bordée de hautes maisons où les

civils se font de plus en plus rares.

Le silence est de rigueur et on entend plus avec le bruit des clous de

souliers frottant le pavé, que le martellement monotone des roues des voiturettes

de mitrailleuses au passage d'un pavé à l'autre avec un long crissement

métallique.

À la tombée de la nuit, nous sommes dans le faubourg de Cernay.

Au tournant d'une rue nous disparaissons rapidement dans un boyau.

Quand nous arrivons à proximité des lignes après une déambulation compliquée

dans les boyaux ou des tranchées au travers de maisons dont les murs nous

livrent passage, je serais bien embarrassé pour retrouver un tel itinéraire.

Un véritable voyage dans le pays

des taupes mais à ciel ouvert,

coupant des carrefours aux multiples directions s'enfonçant dans l'ombre de la

nuit, longeant des maisons aux hautes murs écrêtés par les obus.

Parfois les boyaux sont très profonds et larges d'où nous entrevoyons

qu'un brin de ciel. Nous suivons depuis des heures, comme de doux moutons notre

chef de file, l'adjudant, lorsqu'à un croisement de boyau, un guide posté là

sans doute, appelle le numéro de ma section et nous entraîne vers l'Est.

Quelques mètres plus loin

brusque arrêt et pourparlers entre l'adjudant et le guide à la suite duquel on

nous invite à nous coller à la parois du boyau pour laisser passer les hommes

que nous devons remplacer dans un abri profond.

Je ne sais où nous sommes.

De terre sort un brouhaha de chuchotements et une partie de la paroi

sombre du boyau se soulève.

Loin dans les profondeurs de la

terre, au milieu de lueurs

tremblotantes des ombres grouillent. Nous sommes devant un abri d'une trentaine

de marches.

L'adjudant est descendu, je me penche pour mieux voir ces êtres qui

vont sortir. Le guide me dit que nous remplaçons là une section du 347ème RI,

en secteur dans cette région depuis la Marne.

Les pauvres bougres qui parviennent jusqu'à nous un à un, nous

manifestent une sorte de mauvaise humeur enjouée :

« Vous ne pouvez pas nous

laisser tranquilles ici et aller vous faire pendre ailleurs »

« Eh, mon vieux, lui répond

on, on vient de VERDUN, à chacun son tour d'aller dans les mauvais

coups. »

D'ailleurs on n’a guère le temps de causer, les sous-officiers coupant toute

conversation par des :

« En avant ! Suivez, vite »

Nous sommes bien restés un quart d'heure en arrêt, appuyés à la terre,

le fusil dans le dos supportant le sac, la tête basse.

Je descends à mon tour dans l'antre derrière l'adjudant venu nous chercher

et ce n'est pas sans difficultés que j'arrive au fond du trou, dans les

ténèbres, non sans avoir accroché au passage maints obstacles, glissé ou

trébuché sur les marches mal équarries au risque de me rompre les os.

Derrière mon dos des poilus maugréent, demandent de la lumière,

certains risques l'allumage d'un briquet qu'ils éteignent aussi vite aux cris

des sous-officiers. Attendez d'être au fond crient ces derniers, la lumière est

visible au dehors.

L'ordonnance de l'adjudant a allumé une bougie et son chez nous indique

nos emplacements, deux longues lignes de chalets superposés.

À tâtons je place mes hommes ; ils ne savent pas où ils vont et ne

mettent pas toujours de la bonne volonté, maugréant sans cesse eu jurant lorsque

leur tête butte contre un cadre de chalet. Comme les anciens sont toujours

prévoyants d'autres bougies s'allument de ci de là et l'on peut à peu près

s'installer sur des débris de paille dans une atmosphère lourde et pleine d'une

odeur de sueur et de cuirs, si ne n'est l'odeur de fauves.

Les poux

De plus à peine installé, je fais de nouvelles connaissances ; des

démangeaisons sur certaines parties du corps me démontrent assez brutalement

que de répugnants promeneurs sont devenus mes hôtes.

Aux misères de la guerre, le pou ou « Totos » ajoute son sel et ses

taquineries désagréables, s'il n'apporte pas une diversion à nos malheurs par

les chasses enragés que nous leur faisons.

Cette poussière de paille sur laquelle nous nous vautrons tremble sous

la lumière de la bougie par les hôtes qui la hantent. Se changer serait perdre

son temps, il faut les garder jusqu'à la relève et leur multiplication est si

rapide que certaines parties du corps en sont couvertes.

Souvent on gratte jusqu'au sang.

Nous sommes en réserve du

bataillon paraît-il et à

400m de nos lignes il faut deux hommes de garde pour transmettre les signaux

afin de donner l'alerte en cas d'attaque.

C'est encore une escouade qui commence.

Le poste de guet est situé en dessus d'un boyau dans une sorte de

cuvette naturelle vaste et peu profonde, d'où l'on peut très bien observer nos

lignes et tout le coteau de Cernay qui monte en pente douce.

Vingt minutes après, toute la section doit être rassemblée pour

une corvée de matériel.

On ne nous laisse même pas le temps de nous reposer des fatigues de la

relève. Nous acceptons bon gré mal gré sans grand enthousiasme et toujours avec

les sempiternelles récriminations d'usage.

Les sacs, musettes et bidons sont laissés dans l'abri ; nous

n'emportons que l'équipement et le fusil.

Au petit jour, fourbus nous redescendons nous reposer sous

terre et il faut que j'assure à nouveau le service de garde pendant 2 heures.

La nuit a été très calme.

À moins d'imprévu c'est vraiment un secteur de tout repos.

Avec l'aube, nous découvrons Cernay et toute la

croupe qui s'étend longuement vers la Butte de Tir et le fort de

Pompelle.

Nos lignes s'étendent en profondeur vers un terrain absolument

plat ; seuls les petits postes mordent sur la pente opposée sur laquelle

on aperçoit la ligne masse ininterrompue de réseau allemand.

Vers 8 heures, quelques gros noirs viennent s'écraser à

plus de 500m à gauche sur une villa isolée.

Le bruit des explosions nous arrive assez sourd.

C'est une petite distraction.

Au bout de quatre jours, nous montons en ligne à la tombée du jour

toujours au travers d'un dédale de tranchées et de boyaux aux noms souvent

pittoresques, inscrits sur des planchettes fichées dans la paroi à chaque

carrefour.

Dans l'après-midi, nous avons reconnu nos emplacements. Notre

installation en est facilitée.

Dans la tranchée de première ligne plus d'abris profonds, mais des

abris légers creusés dans un petit élément de boyau à peu près de plain-pied avec

le fond du boyau. Un emplacement notablement plus vaste couvert d'une ou de

deux épaisseurs de rondins et de terre avec les mêmes bat-flancs en treillis

métallique nous donne asile.

Des boyaux partent comme des

antennes de hannetons au travers

d'épais réseaux de barbelés conduisant aux petits postes, un par ½ section

placés à plus de 50m en avant, un dernier réseau de 5 à 10 m3 les protège.

Le boyau lui-même est organisé pour la défensive.

Il comporte des pare éclats troués par un créneau en bois qui prend

d'enfilade tout élément droit et facilite l'utilisation d'un fusil mitrailleur

et la défense à la grenade. En cas d'attaque ou de coups de main, les consignes

sont très sévères. Il s'y ajoute même des conseils en cas d'attaque par les gaz

et les instruments d'alerte, cloche ou même casserole sur lequel on doit taper

pour prévenir.

Ma première veille au Petit

Poste me rappelle celle

passée au secteur de La Tête de Cochon.

Je suis un peu plus insouciant quoique impressionné dans une certaine

mesure par la distance qui me sépare de la tranchée et que les nombreux

méandres de boyau me font paraître encore plus longue.

Heureusement, le secteur est très calme et pas un obus ne viendra

troubler notre quiétude. Les lignes allemandes sont à 200m immédiatement devant

le village de Cernay.

Nous passons des journées sans tirer un coup de fusil de part et

d'autre et si l'on a tiré c'est pour se distraire. En dehors du terrain on ne

voit rien et le village paraît morne et triste.

Pendant trois mois nous mènerons une vie à peine troublée par

des courts bombardements, tantôt en ligue toujours dans le secteur de Cernay

tantôt en sorties à Selecta sous des abris légers constitués par

d'énormes tôles épaisses à larges ondulations, au dos arrondi et couvert de

terre.

L'abri est précaire, un 77 le percerait facilement ; il ne peut

nous préserver que des éclats. Heureusement qu'un mur épais reste de maison

haut de 3m forme écran vers l'ennemi et les protège. C'est d'ailleurs aussi

derrière lui que nous mangeons lorsque la soupe arrive, accroupis comme des

orientaux.

Dans l'abri de tôle ondulée il ne faut pas trop lever la tête, le

plafond est bas, l'atmosphère y est tiède et on y dort très bien. Nous allons

plus rarement en réserve de régiment ou de division dans la ville même de Reims

aux établissements GOUBEL et TURPIN.

En ligne les heures se passent au Petit Poste ou dans la tranchée en

petits travaux, corvées ou patrouilles de nuit, par sections entières, une par

compagnie.

Dans ce cas il faut aller jusqu'à la ligne allemande où l'on exige que nous accrochions au réseau ennemi des morceaux d'étoffe blanche.

La sortie tragique de la patrouille : 8 juin 1916

Un soir, au cours d'une de ces

sorties, la section de la

compagnie, qui nous prolonge à droite, se heurte à une patrouille allemande qui

l'avait déjà dépassée vers nos lignes.

J'étais bien tranquillement occupé à somnoler assis sur la plus basse

banquette du petit poste en attendant le retour de la 1ère section du

Lieutenant BESSON en patrouille devant nous, lorsque en avant et un peu à

droite dans le grand silence de ces lieux où l'on s'épie, des cris et une

fusillade très courte nous fait sursauter.

Un nouveau grand silence s'étend menaçant et pesant.

Au Petit Poste nous sommes sur les dents appréhendant par exemple une

méprise de 2 sections, patrouilles de compagnies voisines.

Cinq minutes se sont écoulées qu'un piétinement et un long froissement

d'herbes brutalement foulées trouble notre angoisse et tout aussitôt les fils

de fer barbelés sur une grande longueur du réseau, se mettent à vibrer et à

faire entendre un crissement accéléré ; des voix nous crient :

« Ne tirez pas 1ère

section »

Bientôt un, deux, trois poilus sautent dans le Petit Poste la

figure contractée, l'air égaré, capote et pantalon déchirés, mains égratignées.

D'autres continuent à cherche un chemin un chemin au travers des

barbelés qui nous donnent un concert singulier, plusieurs nous ont même

dépassés cherchant la tranchée. Nous leur crions de nous rejoindre, ce que

certains font.

Au bout d' ¼ d'heure, une douzaine de bonshommes encombrent notre

trou et l'entrée du boyau.

De l'arrière le sergent LAFFORGUE et deux hommes viennent se rendre compte

de ce qui se passe. Les fuyards de la patrouille 1ère section, remis de leurs

émotions, racontent qu'à peu de mètres d'eux, sans qu'ils aient rien vu dans la

nuit que quelques éclairs, un drame s'est produit.

Surpris, affolés ils se sont repliés.

Ils ignorent si le lieutenant est toujours en avant et ce que sont

devenus leurs camarades.

Moins d'une ½ heure après, le sous-lieutenant BESSON rentrait par la